『悪の教典』2012年(日)監督:三池崇史

監督・脚本:三池崇史

キャスト:

伊藤英明

二階堂ふみ

染谷将太

林遣都

山田孝之

上映時間:129分

■ホラー映画として見る『悪の教典』■

本作は生徒たちから「ハスミン」の愛称で慕われるイケメン教師がクラスメイト42人を猟銃で射殺するというショッキングな展開を中盤から終盤にかけて一時間近くものあいだ永遠と描いていくホラー映画作品である。そもそもホラー映画とは、「観客を怖がらせたり、ぞっとさせたりするために、超自然的で不可思議な暴力あるいは肉体的暴力ないし血生臭い暴力に焦点を当てた映画」 を指すジャンルと一般的に定義されている。『悪の教典』は中盤からの殺戮描写を見れば明白なように、暴力に焦点を当てた映画、つまりホラー・ジャンルに属する作品だと思われる。

そのためか本作は観客が期待する展開(例えば生徒たちが混乱しながらも互いに協力し、ハスミンに対して反撃を行うというハリウッド映画のような展開)を排除し、徹底してハスミンが逃げまどう子供たちを容赦なく銃殺して血しぶきをあたり一面に飛び散らせるスプラッター描写、あるいは血生臭い暴力をひたすらに強調していた。

そうしたプロットを考えれば、『悪の教典』が不快に満ちた暴力的な作品として見なされ、観客から倫理的な嫌悪感に対する抗議として罵倒されても文句は言えまい。もはや一時間近くに及ぶ救いようのない不快の連続性は、観客に呆れ顔の嘲笑を生み出すか、胸苦しいほどの不快感を体感させるかのいずれかだと思われる。また怒涛の暴力描写の前では、三池監督が意図するようなメッセージを観客が引き出すのは困難を極めるだろう。さらに筆者が本稿で無理矢理な主題を編み出したところで、それは観客に向かって「大火の中で読書しろ」と言うようなものであり、観客の映画体験を無視しているということになる。では『悪の教典』は三池の作家性に溢れた暴力映画として流されるべき作品なのだろうか?筆者はそうは思わない。

『悪の教典』は、そうした「不快の印象」、随所に散りばめられた「ユーモア」、製作側や広告宣伝側の意図に追従する「原作との比較論」、「『バトル・ロワイアル』以来の衝撃」という宣伝文句だけでは片づけられない価値を持っていると筆者は考えている。もちろん子供たちを殺戮していく場面をエンターテイメントとして愉しむのも良いが、本作『悪の教典』をジャンル映画、とりわけホラー映画のジャンルに当てはめて論じていくことも本作の一つの価値を見出すことになるのではないだろうか。また本作はそれだけの価値を十分に持っている作品だと思われる。では具体的にどの点が従来の日本のホラー映画から逸脱しているのだろうか。この問題を論じる前に、まず日本のホラー映画史を軽く見てみるとしよう。

■学園ホラーにおける「子供」の役割■

そもそも日本は映画草創期から怪談映画を製作・公開し、怪猫映画を含めた怪談映画を1960年代末頃まで量産し続けてきた歴史を持っている。一種の清涼文化とお盆行事の一環として親しまれてきた怪談映画は、1970年代から1980年代にはテレビにその活躍の場を移し、日本のホラー映画はハリウッドのホラー映画を真似たモダンホラーとして製作され、ある種の衰退期に差し掛かったと言われている。しかしVHSやレンタル・ビデオ店の普及に伴って主に90年代頃から低予算のホラー映画が隆起した。それらはジャパニーズ・ホラーと呼ばれ、それ以後ビデオやパソコンなどデジタル・メディアを主題に添えたホラー映画が量産されるようになり、『リング』(98)や『呪怨』(02)など一部の作品はアメリカでリメイクされ、ハリウッドの不振なホラー映画界を新たな表現手法の登場として賑わせた。

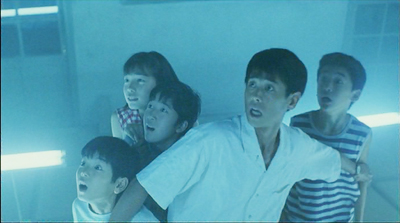

そうしたジャパニーズ・ホラーが隆盛する中で、同時に学園ホラー映画と呼ばれる日本のホラー映画のサブ・ジャンルが存在することも忘れてはいけない。学校という空間や学校内で形成された子供社会を惨劇の場とした学園ホラー映画作品群はJホラーが人気を博す1980年代後半から姿を現し始め、1995年に公開された『トイレの花子さん』(95)や『学校の怪談』(上画像)(95)『エコエコアザラク』(95)は学園ホラーブームを巻き起こしたと言われている。その後も『死にぞこないの青』(下画像)(07)や『Another アナザー』(12)など学園ホラー映画の潮流は止まることを知らない。

この「学園ホラー」と呼ばれるサブ・ジャンルは、往々にして小中高生のいずれかが主人公であり、子供社会における精神的な暴力や軋轢、嫉妬などを強調するといった慣例を有している。また子どもたちが安易な考えでオカルトに手を出して、友人や教師が狂気的な人物に変貌し、主人公が孤独に苛まされるというプロットを好む。こうした学園ホラーが執拗に描くオカルトへの好奇心、嫉妬やいじめ、そして友人が狂気的人物へと変貌する話の展開は、子どもたちに教育的な戒めを提示していると読み取れる。すなわち「いたずらな好奇心や安易な言動は、人間関係を崩壊させる危険性がある」というメッセージである。そのため学園ホラーは「子どもたちが抱く人間関係に対する不安や心配、恐怖、困窮」を主題とする傾向にあると言えるだろう。

学園ホラーにおけるこれらの約束事は、時折一部の作品において些細な逸脱を見せるが、ほとんどの作品は無意識的に形成された慣例に従って製作・宣伝されてきた。だが、その慣例を無視した学園ホラー映画が2012年に登場した。それが『悪の教典』である。」

本作は学校という閉ざされた空間や社会を惨劇の舞台にしたホラー映画であり、一見すると典型的な学園ホラー映画に思えるが、子どもたちが主人公ではない、という点で異質である。もちろん須賀健太演じる小学生が学校の教師に壮絶な暴力を振るわされる様を描いた『死にぞこないの青』は、悪魔的な教師を描いているという点で同じである。だが『死にぞこないの青』は、主人公のマサオを通じて「理不尽な暴力や状況に追い込まれたらどうするべきか」という教育的な問いに対しての返答が主題であり、常に須賀健太演じる子ども側から見た学校内の社会や惨劇を描いているという点では他の学園ホラーと同様である。そのため学園ホラーにおける「子供」は、常に子供社会で巻き起こる様々な暴力を引き起こし、沈静し、時に絶望的な状況を作り出す主要な登場人物として機能していると言ってよい。しかし『悪の教典』において、「子供」は観客を不快にさせるための道具であり、それでしか子供たちは意味をなさない。それは本作の奇怪な状況を考えれば明白であろう。

■『悪の教典』における「子供」の役割■

文化祭の準備で夜まで残っている生徒たちにハスミンは校内アナウンスで「犯人が校内に押し入りました。犯人は猟銃を所持しています。屋上に避難してください」と呼びかけて、結果的に屋上に通じる踊り場に移動した生徒たちを散弾銃で皆殺しにするわけだが、よく考えれば、そんなアナウンスをかけて散弾銃を用いなくともMBAを取得しているハスミンであれば、爆弾を作り生徒たちを一か所に集めて爆破するのは容易なことだと思われる。それでも彼が散弾銃で生徒たちを殺害していくのは、製作者側が観客に子どもたちの壮絶な死にざまを見せたいからであり、それは観客を不快にさせることが唯一の目的という残虐なメッセージを浮かび上がらせるだろう。

また序盤で生徒とハスミンの仲の良さを見せつけるのは偏に「ハスミンが生徒を打ち殺す」という残虐性とショックを誇張させるための伏線であり、すべては、あの中盤から展開する壮絶な殺戮の不快感を表現するための壮大なるお膳立てに他ならない。

故に本作にとって「高校生」という複数の登場人物は、劇中で殺されることで観客に悪趣味な笑いや不快感を提供する役割しか有していない。当然のことながらそこには、従来の学園ホラーが慣例的に描いてきた子供社会における人間関係への不安や心配、恐怖や困窮という主題が存在していない。『悪の教典』はハスミンという一人のサイコ・キラーがどのような計画で、どのような心理で凶行に及んだかという狂人描写に重点を置き、後半はひたすらスプラッターでスクリーンを血で染めており、そこにはただ「血しぶきを見せる」というスプラッター映画のメッセージしかないように思える。もちろん、そこに哲学的な主題を恣意的に見出すことは可能だが、少なくともプロットからは学園ホラー映画ないしは日本のホラー映画が見せた主題や約束事はほとんど見られない。

だが、学園ホラー映画的とも言えるメッセージや主題がないからといって『悪の教典』が駄作というわけではない。むしろ従来の学園ホラー映画ないしは日本のホラー映画を遥かに逸脱しているという点において映画史的な評価を下すことが可能な作品だと筆者は考えている。

事実、『悪の教典』には日本のホラー映画が好んで長年描いてきた幽霊や妖怪、オカルトは一切登場しないし、超自然的で不可思議な暴力も描かれていない。さらに大量殺人を犯したハスミンは、「共感性がない」と言われながらも一般人の感情や振る舞い、共感の態度を示す術は心得ており、ハリウッド映画のサイコ・パスのように「感情を知らない」わけではないし、『黒い家』に登場するサイコ・キラーのように常軌を逸したコミュニケーション不可能な異常者でもない。またこれまでの三池作品のように、あるワンシーンやワンシークエンスにおいて過度に嫌悪感を煽る描写でもない。そう考えれば、本作のように長時間ひたすら一方的な殺戮をリアリズムで染めながら見せていく日本のホラー映画は、これまでにほとんどなかったと言えるかもしれない。唯一リアリスティックなバイオレンスを表現した作品として挙げるとすれば、深作欣二監督の『バトル・ロワイアル』(00)であろうか。

『バトル・ロワイアル』は、大人たちによって子供たちが殺し合いを強要させられるという奇抜な設定が論争を巻き起こした作品である。しかしこの『バトル・ロワイアル』と『悪の教典』は似て非なる作品だと思われる。なぜなら『バトル・ロワイアル』は「暴力」を恐怖描写として描いておらず、むしろ「太平洋戦争時のように、未来を担う子供たちが戦争を強要させられたらどうなるのか?彼らは何を考え、何を大人たちに向かって訴えるのか?」という中学時代に戦争を体験した深作監督ならではの主題を表現したバイオレンス映画であったからだ。

その一方で『悪の教典』は、前述したように子供たちを不快表現の役割として機能させているという点で異色ではあるまいか。ハイ・バジェットであると同時に演技派俳優を勢揃いさせ、大量殺戮を永遠と描き、序盤は後半部の不快感を増幅させるためのお膳立てとして構成する大衆映画が登場すること自体珍しいが、それ以上に学園ホラーという20年近くにわたる日本のホラー映画のサブ・ジャンルにおいて革新的となる構成を生み出したという点で本作は大変に評価されるべき作品だと思われる。

もちろん美術装飾や役者の演技、廃退的でクローネンバーグ的な妄想描写も特筆に値するが、その一方でジャンル映画における革新を実践した映画作品としても価値があることをここに述べても良いだろう。自ら「映画をほとんど見ない監督」と自負する三池崇史監督が今後の日本のホラー映画の一つの革新と潮流を創造してくれることを願ってやまない。続編に期待である。

後藤弘毅

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■