テレビでスポーツ中継を見ていると、ついブツブツ言ってしまう。ひいきのサッカーチームの選手がシュートを外したりすると、思わず「へったくそぉ!」と毒づいてしまったりするのだ。しかしこれは漫然と見ているだけだから言えるのであって、プロ選手の技をやってみろと言われるとできない。サッカーなら前方向にボールを蹴るくらい、体操ならでんぐり返りくらいしかできないだろう。でんぐり返りだって、あんなに簡単に、しかも美しくくるりんと回るのは無理だ。

しかし俳句の世界は違う。今号の特集は「取り合わせ」だが、頭に「必ず成功する!」と付いている。角川俳句の特集にはたいてい付く定冠詞のようなものだ。俳句は簡単なものだと謳っている。じゃあそれが、一週間で毛が生えます的なサギまがいの惹句なのかと言うと、そうでもない。確かに俳句は実に簡単なもので、取り合わせだってある程度のルールを飲み込めば誰だってできる。ただ無難に取り合わせができるようになったとしても、頭の中に茫漠と思い浮かべている先人たちの名句に比肩し得る句がなかなか得られないことが問題なのだ。

許六の「取合せ」論の主要な点を先の「自得発明弁」から、現代語訳によって示してみよう。

芭蕉先生がいわれるには「発句というものは、結局のところ、二つ以上の題材(題号)を取合せて生まれるものと考えるのがよい。二つの題材を〝取合せ〟て、それを上手に〝とりはやす〟ことができる人を名手というのである」と。(中略)

「とりはやし」とはもともと「とりもつ」の意で、二つの題材を組み合わせて、それを緊密に結びつけることであり、許六はそれこそが〝句の魂〟となるものだとしたのであった。(中略)

許六は次に、その取合せる題材の関係について自説を展開する。

芭蕉先生がいわれるには「発句を発想するとき、多くの門人たちはその題材(題号)のイメージの範囲内で案じようとするが、それではよい句は生まれない。一つの題材のイメージの領域から離れて、全く別の世界から取合せる題材を探してくると、さてさて発句はたくさんできるものである」ということでした。(中略)

許六のいう「題材の中」とか「題材の外」というのは、その題材から連想される範囲内のものか、全く範囲外のものかということである。(中略)

ところで、許六の取合せ論には、去来は批判的であった。(中略)芭蕉は一方で「発句というものは、句頭からすらすらと滞りなく詠み下したものが最上の作である」とし、他方では「発句は二つ以上の題材を取合せれば作れるものであり、うまく取合せた句を上手といい、わるく取合せた句を下手という」と説いているのであり、結局、作句法には両面があり、初心者は「取合せ」の方法から入るのがよく、熟練者は「取合せ」でも、「一物仕立て」でも、どちらであってもよいものだと総括したのであった。

(堀切実「「取合せ」て「とりはやす」という手法-芭蕉から田中裕明へ」(前編)」)

「一物仕立て」は一つの言葉(たいていは季語)だけを使って何事かを叙述している俳句のことである。これに対して「取合せ」は二つ以上の言葉(季語とそれ以外)を取り合わせる。この方法は大別すれば二通りある。似たような系列の言葉を取り合わせるのか、意外な言葉を取り合わせるのかだ。許六は意外な言葉の取合せの方が効果的で多作に向いていると考えたが、去来は芭蕉は発句は「こがねを打のベたるやうにありたし」と説いているのだから、近くても遠い言葉でも、取合せでも一物仕立てでも、すらりと詠まれていればそれでよろし、と論じたのであった。

「取合せ」を論じてゆけば、堀切氏が書いたような許六、去来が伝えた芭蕉の取合せ論に必ず行き着くことになる。ただしこの論は膨大なグレーゾーンを含む。単語だけに注目すれば一物仕立てか取合せになるが、形容詞だって読む際には単語と同じような効果をもたらすこと多い。俳句を言葉の取合せの数だけで分類し評価することはできないのだ。名人は危うきに遊ぶのも事実であって、季語重ねという技だってある。また取合せは「題材の中」か「題材の外」の二種類があるといっても、どこまでを中でどこからを外とするのかという問題もある。

俳句は基本的に現実描写だから、題材の中・外は似たような現実事物か、かけ離れた現実事物を取り合わせるのかということになる。じゃあ天女や龍はどうなのか。難癖をつけているわけではない。人間が共同幻想として共有している事物は、現実世界では非在であっても取合せの対象になっている。これを敷衍してゆけば空想界(あるいは深層心理界)で蠢いている事物を取り合わせても俳句として成立する可能性が生じる。ただそうなると小手先の取合せ論では間に合わなくなる。

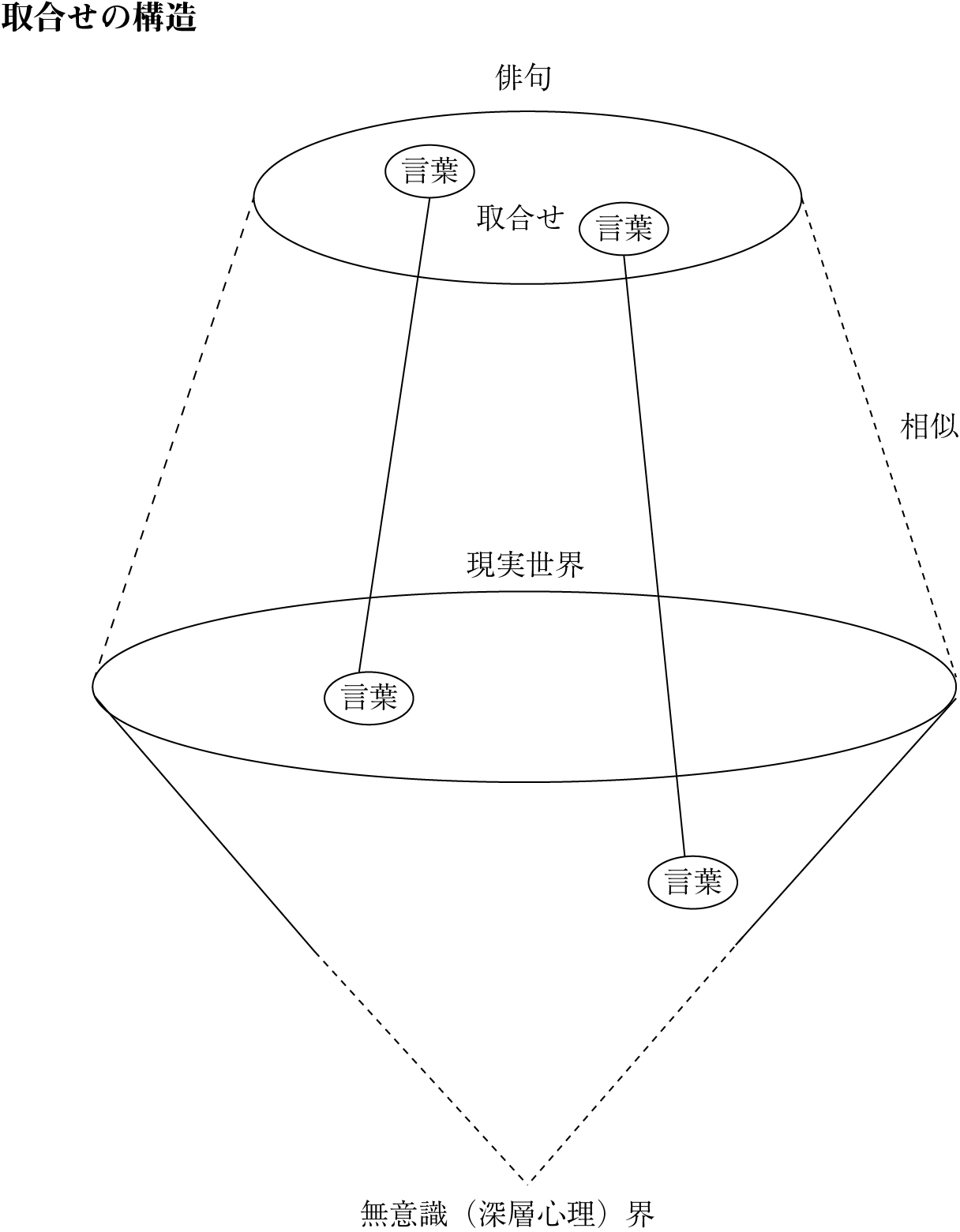

上の図は取合せを図にしたものである。俳句の取合せは極めて単純である。たいていは現実世界の言葉を取り合わせるが、無意識(深層心理)界の言葉を取り合わせてもよい。たとえば安井浩司氏の俳句は無意識(深層心理)界の言葉(事物・観念)を積極的に取り合わせている。

高柳重信が始めた前衛俳句運動は俳句の従来的決まりごとを意図的に破ってまで、俳句の新たな表現可能性を探究した文学動向だった。その掉尾を飾る安井氏は重信のように俳句形式(五七五に季語定型)に揺さぶりをかけようとはしない。俳句王道に沿いながら、その表現可能性を極限まで追求する。現実界だけでなく、自己の意識を遡って根源的な言葉を見出し取り合わせているのだ。この方法の基盤にあるのは俳句は日本文学の刺身のつま的な小さな器ではなく、あらゆる思想・感情を表現できる大きな器だという安井氏の信念である。

漫然と安井氏の俳句を読むと奇矯な言葉に満ちた前衛に見えるが、明らかに俳句形式を壊す重信的前衛ではない。むしろ俳句王道に沿った、ティピカルな俳句作品のネガのように思われる。安井氏は重信的前衛俳人の一人だが、その前衛性は従来的方法を拡大して俳句の表現可能性を限界まで広げることにある。安井氏が前衛俳人としては例外的な多作作家であるのは彼が句を詠むのに――重信系の形式を弄る俳人と比べて――苦労していないからである。また『句篇』と銘打って、句集で俳句連作――つまりは俳句伽藍を作ろうとしている理由もそこにある。

この安井氏の方法が正しいのかどうかは、これからも続く俳句史がいずれ決めてくれることだろう。ただ安井氏ほど徹底していなくとも、たいていの俳人が現実世界の言葉を取合せ、無意識(深層心理)界の言葉を日常的に取合せている。もちろん取合せなくても、一物仕立てでも俳句は成立する。問題は、じゃあ何が正しい取合せなのかということになる。しかしその答えは技術論にはない。

素朴な言い方をすると〝ピタリとはまること〟が正しい取合せである。では何をもって〝ピタリとはまる〟と言うのか。端的に言えば俳句が現実世界+無意識(深層心理)界から構成される〝日本人の世界観〟と相似であるときに、〝ピタリとはまる〟現象が起こる。この奇跡的な一瞬が訪れてしまえば、どんな取合せをしているのかという技術論は瑣末な問題に過ぎなくなる。

たいていの場合、この〝ピタリとはまる〟奇跡的瞬間は、ほんのささやかな、なんということのない現実描写で生起する。ただこのパターンは芭蕉の元禄時代から全く変わっていない。俳句は本質的にいわゆる〝進歩〟と無縁なのだ。日本的世界観の原像を捉えられれば俳句は極点に達する。もちろん非常に難しい。ただこの〝日本的世界観の原像〟を意識せずに無闇矢鱈と俳句と作ってもマトには当たらない。技術論に終始すれば、現代でも芭蕉時代と変わらず、俳句が言葉の取合せのお遊びになるのも同じである。

岡野隆

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■