〝よし、その売れていない、秘法を使った旅のプランに、僕たちが最初の顧客になってやろうじゃないか。僕は何でも初めてが好きなんだ。初めてを求めるとき、僕は誰よりもカッコよくなれる・・・〟この旅はわたしたちをどこに連れていってくれるのか。青山YURI子の新しい小説の旅、第二弾!

〝よし、その売れていない、秘法を使った旅のプランに、僕たちが最初の顧客になってやろうじゃないか。僕は何でも初めてが好きなんだ。初めてを求めるとき、僕は誰よりもカッコよくなれる・・・〟この旅はわたしたちをどこに連れていってくれるのか。青山YURI子の新しい小説の旅、第二弾!

by 青山YURI子

この土地にはナイロビタウン大学があるらしい。(服飾科しか存在しなかった。)アンヘラは学士を取得したらぜひ、この大学に進学できないだろうかと思った。この大学は修士号を与えるのだろうか。一応『大学』という呼称が付いているものの、その実態はよく分からなかった。ただ町案内の看板に、ナイロビタウン大学というものが町唯一の高等教育機関として存在するということだけが書かれてある。外部の者は訪問を許されていない。

この土地にはナイロビタウン大学があるらしい。(服飾科しか存在しなかった。)アンヘラは学士を取得したらぜひ、この大学に進学できないだろうかと思った。この大学は修士号を与えるのだろうか。一応『大学』という呼称が付いているものの、その実態はよく分からなかった。ただ町案内の看板に、ナイロビタウン大学というものが町唯一の高等教育機関として存在するということだけが書かれてある。外部の者は訪問を許されていない。

この6平方kmの町に大学があったのか。この町の外堀を一周するには車で20分程らしい。面積の小さい国だと思ったが、バチカン市国のようなものだと思い返せば合点も行った。とにかく特別な町なのだ。ガイドブックの写真にある大学の建物は、一枚の水牛の革を白く染め、幾重にも張り合わせ作られた箱型の、しかし縦に長い、ゴジュウの塔のような建物で、どこが出入り口なのか一見しては分からない。というのも、この革の正方形の一枚を、日本のノレンのように押し上げて入るのが、この建物の出入りの仕方である。日本人とインディオは顔が似ているが、美的センスにも通じるものがあるのか。玄関の一枚がどこに位置しているのか知っていなければならない。写真上でちらちらと足の長さを変える二等辺三角形の影が写っているのは、風通しをよくするために内側に窓の隠されている、固定釘の外された一枚なのか。それとも何者かが、しかも一人ではない、中から僕らのレンズの方を、ノレンの陰から覗いているのだろうか。レンズの焦点に向け弓矢を定めていると思うほど僕らは偏見に満ちてない。いずれにしろ内部がどのような建築様式で、どのような教育課程を有しているのか外部の者には知る由がない。もしかしたら、めくれば入り口に当たるその一枚は、梯子を掛けないと届かないくらい高いところにあるのかもしれない。この物理的にも事務的にも絶対に入ることが許されないような学校へ入学する、というアイディアはアンヘラを興奮させた。「ぜったいに、ぜったいにこの大学に入りたいわ」アンヘラは、数か月前からどの大学院へ、どの学問で進もうかと悩んでいたが、ここに来て彼女はその答えを見つけたようであった。この〈1の国〉へ、もう一度戻れることだって、誰にも分かったことじゃないのに。こんな、無理難題にムキになる彼女の性格を、僕はよく理解できなかった。僕は、いつもその時その時の、目の前の選択肢を、愛情を持って見つめることができた。手中にある可能性から、納得の行く道を選び取ることが出来た。しかし、彼女は決してその中から安息を得られることはない。僕がいくら手助けをしても、彼女は既にある可能性からは選ばない。それが昔の恋の復活だとか、遠く離れたところに住んだ決してその心を手にいれることの出来ない男との可能性が欲しいとなれば話は別だが、この場合、僕はどうにかして彼女に心から満足の行く将来の選択をしてもらいたいと思った。「僕も君の可能性を手伝おう」アンヘラに言った。彼女は唇を引っ込ませながらはにかみ、僕にそっと腕を回した。その日泊まった、観光客用のキャンプテントをまとめる本部のアフリカの血の濃い受付の女に「何か可能性はないか」と尋ねると、その訊き方が良かったのか、学生時代(そう、もちろん私の服飾科時代ね、と付け加えた。)の知り合いにこの大学で教える教授の娘がいるという。彼女を介してこの教授と連絡を取り、彼の家を訪ねたらどうかということだった。「そんなことが可能なのですか」と僕は訪ねたが、40はいっている面長の彼女は、あっさりと「なぜだめなことがあるのです?」と悪戯そうに、可能性を目に三日月型に浮かべて微笑む。フロントを離れ、アンヘラは宿のWifiを使いすぐに教授にメッセージをした。その時間、夜9時あたりのことだが、教授もどこかのバッファロー革に包まれた伝統家屋の中でGmailをチェックしていたらしく、5、6分も置かずに返信が返ってきた。アンヘラの「わたしたちは明日16時に飛行機に搭乗しなくてはなりません。午前中の都合はいかがでしょうか」という急な案件に対し、「では午前10時に落ち合いましょう。よければそのまま空港まで送りましょう」との好意的な返事だった。

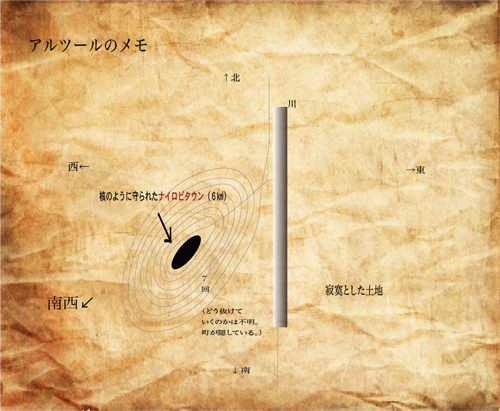

土地の周りにはぐるりと川が巡っていた。これは駐車場や入口を探しながら、初めて出会った町の印象だった。入町する前、思わず近くの空き地に車を止めて、しばらくこの川のようなものを見つめた。僕たちから見たら川であったが、もしかしたら町の住民が人を寄せ付けぬために用意した外堀のようなものかもしれない。その日の午後、もう一度この川を眺めに出た。

風景にこれ以上ないほどよく馴染み、ぴったりと合ったジーンズのように川の水は褪せ、色落ちしたように見え、セピア色がちな周りの土地によく似合いのものとなっている。今、その水はくるくるとよく巡っていた。大きな流れの上に細い水流が繊細にタッチを刻む。トクトクとリズムよく流れ、新しいものが既にある流れを前へ、前へと押し出していく。メロディを刻まず、チク、タクと規則正しく。一寸先、一寸先へと流れを運ぶ。水が隙なく前へ押し出される様子は、一秒、一秒、時間の細胞が潰されていくように感じる。目を凝らして水圧を見つけた気がするたびに彼女の手をしっかりと、強く握る。目にも力を入れるがそれを彼女は見ていない。そののち、眼力を弱め、もう一度、ぐるりと時計回りの川の、内側に、クレーターのリムのように盛り上がり、この町を守る土壁を見やる。川幅はとてつもなく太く、双眼鏡を使わなければ遠くにモンサンミッシェルばりに浮かぶ外壁は見られない。なぜかどことなく日本的で(一度旅行したんだ!1の国にはもちろん混ざっていないけれど、もしかしたら北米東海岸と日本の空は似ているのかもしれないと思い当たった。)穏やかに晴れた空の下、リムの内側で隠れて見えない町を想像し、白い手の表面を親指の腹でキュキュとこする。川の表面を撫ぜたらどんな音が鳴るだろうか。もう一度川に視線を戻すと、もはや水流の圧は見つけ出せずに、アンヘラの皮膚を表面にのせたみたいに穏やかに見える。

水流は一周、二周、その楕円形の土地の周りを七周巡ると、どこかへと通じるように下方へ流れていくそうだ。上流から来た水は、ちょうど七周回らないと、頑なに下流へは流れていかない。というのも、本流の縦線に南西へと伸びた楕円形が、蝶のサナギさながらぶらさがった形で全体の流れは出来ている。本流の水は7回楕円の上を寄ったあとで、また主流へと帰るのだ。水の流れは緩慢で、七周まわるのにちょうど1ヶ月かかる。新たに流れてくる水流は、川の一番外側に流れるので、町の人々は、遥か昔、時を知るために特別なちり紙を流しておいて、同じ色のちり紙が7周泳ぎ最も内側へと来ると一ヶ月経ったのを知った。レースのレーンさながら並んだ7列のうち、同じ色の紙がどの位置にあるかによって、より正確な週を計ることが出来た。だからこの町は一ヶ月に7週あって、日付はカウントしなかった。

水流は一周、二周、その楕円形の土地の周りを七周巡ると、どこかへと通じるように下方へ流れていくそうだ。上流から来た水は、ちょうど七周回らないと、頑なに下流へは流れていかない。というのも、本流の縦線に南西へと伸びた楕円形が、蝶のサナギさながらぶらさがった形で全体の流れは出来ている。本流の水は7回楕円の上を寄ったあとで、また主流へと帰るのだ。水の流れは緩慢で、七周まわるのにちょうど1ヶ月かかる。新たに流れてくる水流は、川の一番外側に流れるので、町の人々は、遥か昔、時を知るために特別なちり紙を流しておいて、同じ色のちり紙が7周泳ぎ最も内側へと来ると一ヶ月経ったのを知った。レースのレーンさながら並んだ7列のうち、同じ色の紙がどの位置にあるかによって、より正確な週を計ることが出来た。だからこの町は一ヶ月に7週あって、日付はカウントしなかった。

川、〝楕円形〟と意味を持つ現地の言葉で名付けられたこの水流の写真を昨晩、土地の小さな郷土資料博物館、それは僕たちの宿泊した町で唯一の訪問者用宿泊所であるキャンプ場の敷地内に、僕らのテントから足で50歩くらい、すぐのところにあったギャラリーだが(夜9時まで開館している!)航空写真として撮影されていたので、じっくり見た。川はちょうど楕円形の先端に当たる部分に上流から水が挿しこみ、ふたたび同じ流入地点を抜け出て、下流へと戻っている。だからこの出入り口には、入る流れ、出る流れが狭く細く、こそこそ、ポツポツと、ある流れは点滅するように潜り上がりし、別のものは波を起こし空を飛ぶように、それぞれが各々の方法で遠慮がちに通り抜けている。水の流れにもそれぞれの人格のような個性が詳細に浮き彫りになるほど性能の良いカメラが使われていた。川の色は濃厚で、底の色など予想もつかせず、絵の具の色を全て混ぜた時の暗緑色だ。晴れた日中見ると、水流に沿ってその表面に白い光の筋が浮かんで揺らめいていて、白のチョークで色を抜きながら仕上げをされた絵のように、繊細なタッチで7つの流れがはっきりと分けられ描かれていた。銀色の魚の群れが、流れの上にのっているかとも思われる、白い光の泳ぐ様子は目を引くものだった。晴れた日には奇跡が起こる、ようだった。この写真の隣にあったパネルには、楕円形の七つの流れの渦巻きの上に、同性婚へ賛同の意を示すように(僕にはそう思われた)七色、色の異なったちり紙が流されている様子がさまざまな角度から写されていた。きっと、流れのどの川岸にいても時間が覗けるように、無数のちり紙が流れているのだった。隣同士では決して混じりあわないことに、アンヘラは「そうね、時は決して混じり合わないから」などと独りごち、腸を結んで解くような感涙の震えを内側から2、3度感じて体をひねらせた。自分の体を落ち着かせるよう、緑色の髪を手で握った。手を開けば彼女の枯葉色の緑が手のひらに付着していないかと僕は思った。

Image1 : © Matthew Cusick

(第08回 了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

* 『コラージュの国』は毎月15日にアップされます。

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■