ルーマニアは正教の国であり森の国であり、ちょっと神秘を感じさせる物語の国でもある。ドイナ・チェルニカ氏は作家で翻訳家、ジャーナリストだが、小説ではなく〝物語〟作家を自任しておられる。彼女の清新な物語文学を、能楽の研究者であり演劇批評家でもあるラモーナ・ツァラヌさんの本邦初翻訳でお届けします。

ルーマニアは正教の国であり森の国であり、ちょっと神秘を感じさせる物語の国でもある。ドイナ・チェルニカ氏は作家で翻訳家、ジャーナリストだが、小説ではなく〝物語〟作家を自任しておられる。彼女の清新な物語文学を、能楽の研究者であり演劇批評家でもあるラモーナ・ツァラヌさんの本邦初翻訳でお届けします。

by ドイナ・チェルニカ Doina Cernica著

ラモーナ・ツァラヌ Ramona Taranu訳

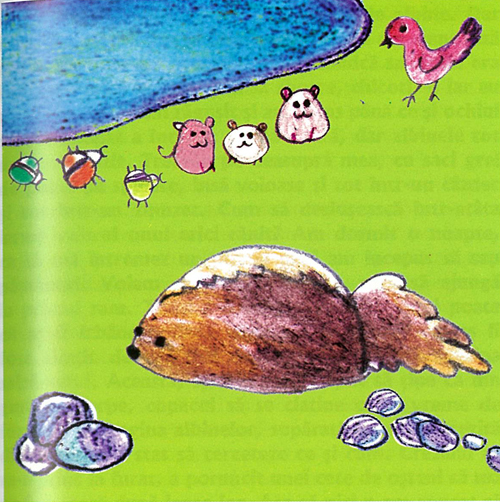

第6章 ロウのカゴにとじこめられたハリネズミとのであい

少女と王子たちと子馬たちは、やすまずに道をあゆみつづけていました。ところどころ、ふかい森への道がみえなくなるほど草がたかくはえていました。しかしすこしすすむと、べつの場所では、草は白やピンクや黄色のかわいいボタンがちりばめられた、やわらかいカーペットのようでした。こどもたちがそれをみて足をとめたとき、キノコや木イチゴやブルーべリーなどでできたふしぎな手まりが、とつぜんむこうからころがってきました。

「ハハ、ヒヒ」と、たのしそうなちいさな声が手まりのなかからきこえました。「おどろいたでしょ? じぶんでも信じられない。一週間まえからずっとこのまま。たべものをいっぱいはこんでいるのに、たべられない。そっちはこっちがみえるのに、こっちはそっちがみえない。ホホホ」

「あら、それはたいへんね」少女は思いやりのこもった返事をしました。

「そうなんだ!」丸い生きものがこたえました。「でも、あきらめないよ!」とカッコつけるようにつけくわえました。「どうぞ、よかったらたべてください。」

アイレとイルは彼ららしくゆっくりちかづいて、くだものの香りだけかいで満足しました。少女は木イチゴをいくつかとりはずし、その甘みをうれしく味わいました。きれいになるとハリの先があるのに気づき、ほほえんでいいました。

「あなたはハリネズミなのね!」

「そうなんだ、いつもそわそわしているハリネズミだよ、ぼくは!」くだものでおもくなっていた手まりがとびだしてこたえました。「いたずらばかりをするハリネズミだよ! どろぼうとまちがえられたハリネズミだよ!」

「どろぼうだって?」アイレがつぶやきました。

「そう、どろぼう」ハリネズミがためいきをついていいました。しかしすぐあとに、わっと笑いだしました。

「あの、なにがあったの?」とイルはきいてみました。

「天上界の人たちって、すぐにイタイとこつくよね」といって、針の手まりは少女の足もとへころがりました。

「みえないのに、どうして天上界の人だとわかったの?」少女がハリネズミにききました。

「わからないけど、感じたんだ」手まりはかんがえごとにふけているようにこたえました。

「でもね、ぼくにおこったのはホントにおもしろいことだから、話をきいてください。ある夕ぐれ、悪臭でまわりの花をきずつけながらボズガがここをとおったんだ。その名前、きっときいたことあるでしょ」

「うん、しってる」少女と王子たちはためいきをつき、子馬たちもしんこくなかおつきで頭をさげました。

「おこったかおであるいてきたんだ。よくみえないくせにね。みんなはしらないかもしれなけど、あいつには心がない。だけど心でしかみえないものがあるんだ。で、ぼくはちょうどいっぴきのチョウチョにあって話してたんだけど、とつぜんボズガの足にひきこまれちゃった。あいつはほかの生きものに害をくわえるのがすきなんだけど、あわてものだから、ぼくの針ですりキズおっちゃった。それでぼくの目をひづめでけったんだ。あんまり強かったから、なにもみえなくなっちゃった。それからヤツは、すごくいばった態度で消えちゃった。ぼくが泣いているのをチョウチョが見て(たまにはぼくも泣くんだ)、キズにハチミツを三てきいれてみてはどう? ってすすめてくれた」

「ハチミツ?」王子たちはきょうみをしめしました。

「そう、ハチミツ。香りだけをかいで生きていけるあなたたちも、地上にいるあいだにたべてみたら? で、ぼくもそれがいいとおもったけど、どうやっててにいれようか」ハリネズミは話をつづけました。「どこでハチミツをとればいいかはすぐにわかったんだ。ここからあるいて一日くらいのところ、平野のまんなかに、いつも花をさかせてるハリエンジュがたってる。その木のなかに、ずっとむかしからハチの巣があるんだ。しかしどうやってとるかは、そのばにいってかんがえたよ。その場所にたどりついたら、ハリエンジュがあまりにたかくてなにもみえないんだから! ハリネズミはとべないしね」ハリネズミはうふふとわらいました。「こえをからしたてさけんでも、げんきな目がいたくなるまで泣いても、ミツバチにはきこえなかった。花粉のにもつをはこびながら、ブーンとたえず歌って、たのしそうにぼくのうえをいったりきたりしてた。そのせわしさのなかで、ケガしたハリネズミのなきごえを、ききわけられるわけないよね。力をとりもどすためにひとばんやすんでから、土をほりはじめた。いちばんひくい枝までとどく、ちいさなつかを作ろうとおもったんだ。すべてぼくの計画どおりで、さいごまでうまくいきそうだったんだけど、ぼくが土をほっているのをハリエンジュの根のよこえだにみつかっちゃって…その枝はおどろいて、おおごえでさけびはじめ、木は嵐にふかれるようにゆれはじめた。女王バチは、ねむりをさまされておこっちゃって、わけをきこうともしなかった。兵隊バチをよんでぬすみにきたどろぼうをつかまえるよう、ぼくを罰するよう命じた。ぼくはおどろくまも、説明するチャンスもなく、すぐに十数本の針でロウの雨のなかへとおいこまれた。からだをまるくしようとしてもムダ。ロウは針のあいだにはいってしまって、そのままうごけなくなっちゃったんだ。なにもみえない、なにもたべられないままだよ。だれかがたすけてくれないと、ロウをとかしてくれないと、もうすぐうえ死にしちゃう。ハハハ。こまったもんだ! ぼくはわるいことなにもしてないのに、淵のけもののひづめで光をうばわれ、どろぼうのようにロウにとじこめられた。無実なのにね! ヒヒヒ!」

「だったら、どうしてわらえるのか、わからないわ」しんぱいしながら少女がいいました。

「うえ死にするより、死ぬほどわらったほうがましだからさ!」

王子たちは、いっしょうけんめいハリネズミのことや、彼におこったできごとを理解しようとしていましたが、少女はすでにどうすればいいかかんがえていました。彼らはたしかにいそいでいましたが、ハリネズミをおきざりにするわけにはいかないでしょう。

「もう、わらうのはおやめなさい」と彼女はいいました。「力をムダにつかわないで。ハリエンジュのところへつれていきますからね。これから一日がかりの旅がまっているのよ。あなたがこのロウのかごからでられるように、女王バチにゆるしてもらえるようおねがいしましょう」

「キズついた目もなおしてくださるかもしれないし」アイレがハリネズミをはげまそうとしました。

「だってあなたはやさしいし、なんの罪もないでしょ」イルがそういって口をつぐみ、ロウにしばられた針の手まりをなでるようなしぐさをしました。

少女と王子たちはあるきはじめ、ハリネズミはうしろからころがっていきました。子馬たちは、うごくポピーの花のように、草のうえをとびあがったりしてあるいていきました。ながい、ながい道をあるいてから、まずハリエンジュの花のやわらかい香りをかんじ、それから空を矢のようにとんでゆくハチのたのしい歌をききました。それからやっと野原のまんなかにたつ木の白いこずえがみえてきました。子供たちはへとへとにつかれていましたが、ようやくのこと幹のところにやっとたどりつくと、つかれがきえました。心をこめておねがいしました。「ハチのみなさん、わたしたちはたすけをもとめてとおくからきましたと、女王バチさまにつたえてもらえないでしょうか?」

「女王バチさま、おねがいをきいてください。」

「ハリネズミはどろぼうじゃないです!」

「ゆるしてあげてください!」

やはり、はっぱのカサカサやハチのたえまないブーンという音で、彼らのこえが女王バチにとどくはずはありません。ハリネズミはグズグズ泣きをごまかすように、クスクスわらってみせました。絶望で少女の目にはつゆのようなものがうかびました。そのとき、なにもいわずにアイレとイルが手をつなぎ、地上をはなれて空へとのぼり、ふたりのすがたは花ざかりの枝のなかにきえてゆきました。

「え、いま、なにがあったの」ハリネズミはおどろいていいました。

「王子と姫が女王バチのところへとびあがったの」少女は彼にむかってささやきました。

「でも、兵隊たちにさされたらどうするの?…」ハリネズミがしんぱいしてためいきをついていいました。

「この世界の針は彼らをきずつけられない」少女が、ずっとまえからわかっていたことを言葉にしました。「あのふたりは虹の向こうから来ているんですもの」

日はすでにくれはじめて、あたたかい風がねむりをもたらしながら地上にのこされたみんなをつつみこんでいたころ、少女と子馬たちに女王バチのすがたがみえました。ハリネズミも彼女がちかづくのをかんじました。アイレとイルといっしょに、女王バチはおりてきました。王子たちとおなじように、頭のうえに金色のちいさなティアラをかぶっています。絹のマントをかたにまとっていた女王バチのむねに謎の字が光っていました。ハチはみんな、女王さまがお城をでたとき、そらにじっとしたまま、しずかにうかんでいました。すべてのうごきがきえ、しずけさのなか、女王のうつくしい声がくっきりととおくまでとどくようにきこえました。

「ひどいめにあわせてしまって、ごめんなさい、ハリネズミさん。おかげで王子と姫におあいできて、そしていま少女や子馬たちとめをあわせることができてうれしいわ。ただ、銀狐さんのことがしんぱい…」さいごの言葉は女王がじぶんだけにきこえるようにいいました。そして、そらにじっとしていたハチたちにあいずしました。「あのかたを自由にしなさい!」

つぎのしゅんかん、すさまじい音がひびきました。かぞえきれないほどのハチが、みんなでれつになってならんで針の手まりをかこみ、グルグルとまわりはじめ、空気があつくなるまでそのちいさなつばさが火花をちらしました。ロウがあたたかくなってとけはじめ、しばらくするとすっかりきえさりました。ハチたちはすぐにそらへととびあがり、おとなしくまつ場所へともどりました。ハリネズミはゆっくりからだをのばし、とがったちいさな鼻とほっとした目をみせました。そして、女王バチにむかっておれいのおじぎをしました。

「ほんとうにごめんなさい」と女王バチがあらためてあやまりました。女王の口からその言葉をはじめてきいたミツバチたちは、いっしゅんこごえているようにみえました。

女王バチは杯を出して、けがをしていたハリネズミの目にハチミツ三てきをいれてから、その杯を少女に渡しました。「なにかにこまったら、これをすこしこぼしてください。」そのあと、王子たちにむかってききました。「どうでしたか?」

「とてもおいしかった!」ふたりがどうじにこたえました。

「とってもいいおあじで、一度だけでもあじわってみてよかった」アイレはつけくわえました。

「これをたべてみたことは、虹のむこうのみんなにはおしえないよ。地球のハチミツのゆめが、むこうのみんなをなやませないようにね」

女王バチの目にあらわれたよろこびとほこりが、ほんのいっしゅんだけみんなにもみえました。彼女のほほえみがみんなにつたわったあと、星のようにひらめいて、きぬずれのさらさらの音をたてながら、ハリエンジュの花のこずえのなかにきえました。

ハチのいそがしそうなブーンというおとやうごきがまたはじまると、ハリネズミはぱちぱちと手をたたいて、またわらいだしました。いまわらっているのは、目がまたパッチリみえるから、そしてひさしぶりにまたふつうにたべられるから、いきいきしているからでした。やっと、王子たちと子馬たちのかおをみることができますし、だいすきな少女のかおも心ゆくまでみることができます。

「くれない色のたてがみ! とおくにみえる光をとおすような、とうめいな生きものだね、あなたたちは! そして、少女の目は、好奇心であふれているんだね! みなさんにどうすればおれいできるかなぁ? 鉄でも切れる「けものの草」、どこにはえているかぼくしってるよ。もし、あの草がひつようになったら、それにハリネズミのとくいわざ、地をほる必要があったら、この花の根にむかってぼくのなまえをよんでください。ハリネズミよ! ハリバリネズミよ! ってね。どこにいても、ぼくはすぐにあの草をもってくるからね!」

絵 アンナ・コンスタンティネスク

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■