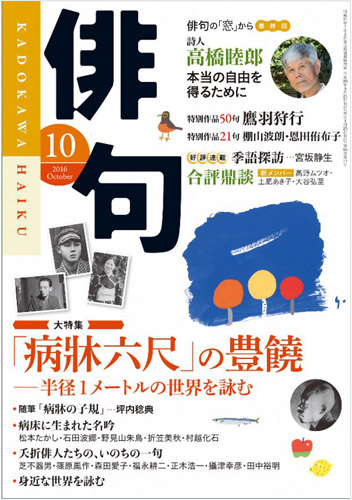

十月号では大特集「「病牀六尺」の豊穣――半径1メートルの世界を詠む」が組まれている。といっても正岡子規の特集というわけではない。子規は「病牀六尺、これが我世界である」「しかも此六尺の病牀が余には広すぎるのである」と書いた。六尺は約1.82メートルだ。布団の長さくらいだが、結核性の脊椎カリエスで寝返りすら困難になった子規は、この空間さえも自分には広すぎると言っている。特集は子規に倣って身辺の狭い空間にある風物を詠んでみようといったくらいの意図である。ただ特集では病気で苦しんだ俳人や夭折俳人を多く取り上げており、俳句ノウハウといった技術論には納まりきらない重いものになっている。

糸瓜咲て痰のつまりし仏かな

痰一斗糸瓜の水も間にあはず

をととひのへちまの水も取らざりき

さて、三つの糸瓜の句だが、最初に書いた〈糸瓜咲て〉は、痰が詰まった死者が糸瓜の黄色い花の下に横たわっている光景だ。いうまでもなく、これは死後の自分である。(中略)子規に笑う元気があったら、そのぶざまさに苦笑をもたらしただろう。ともあれ、子規は自らの死後を描いた。(後略)

ちなみに〈痰一斗〉と〈をととひの〉の二句は、どのようにして死んだかを説明している。痰がおびただしく出て、もはや糸瓜水の痰を切る薬効も及ばない状態だった。それで、薬効がことに大きいという一昨日(満月の日)の糸瓜水も取らなかったのだ。実は、糸瓜水を用いた形跡は子規にはない。(中略)そのフィクションを説明し、場面を分かりやすくしているのが、俳句としては駄句に近い二句であった。

(坪内稔典「糸瓜の句」)

坪内氏による子規辞世の句の解説は必要十分なものである。この三句が子規最後の作品になったわけだが、子規には辞世というはっきりした意志はなかっただろう。これが最後の句になるかもしれないという漠然とした予感はあったかもしれないが、子規はそんな危篤状態を何度も乗り越えていた。作家は没した年齢によって物語の起承転結のようにその人生が語られるのが常である。しかし実際には子規に〝晩年〟はない。彼の精神活動は旺盛で衰えを知らなかったのに、肉体の方がもたなかったのである。だから坪内氏が「自分の死後を想像したあの糸瓜の句にしても、ガラス戸越しに見える糸瓜棚の風景を楽しんだものだった」と論じておられるのも正しい。

晩年は辞書的に言うと、一人の人間が死に近づいた時期のことを指す。しかしそのありようは様々である。子規のように人より早くやって来るだろう死を意識しながら、それに特別な意味を見出していなかった作家には晩年という言葉で想起されるような重みはない。子規の人生は途中でプツンと途切れたのである。高濱虚子や河東碧梧桐らの高弟たちはそれを強く意識していた。子規門のその後の活況は、子規が示唆して成し遂げられなかった〝可能性としての子規文学〟を追い求めたものだったと言っていい。その意味で子規晩年の身辺の雑事を俳句や短歌、散文で表現する方法は、一定の文学手法として継承できる。ただ死をはっきり意識してその重さに苦しんだ作家たちでは話しが違ってくる。晩年の質が違うのである。

病篤くくるしき折

秋の夜の俳諧燃ゆる思かな

栗食むや若く哀しき背を曲げて

熱の口あけて見てをり秋の暮

霜の墓抱き起されしとき見たり

遠く病めば銀河は長し清瀬村

今生は病む生なりき烏頭

石田波郷

石田波郷は大正二年(一九一三年)生まれで昭和四十四年(一九六九年)に五十六歳で亡くなった。水原秋櫻子の「馬酔木」に所属し、俳誌「鶴」を創刊・主宰した俳句の王道を行く作家である。人間探求派の一人としても知られる。三十五歳で亡くなった子規と比べれば波郷の方が長命である。少なくとも中年から初老を意識する年齢に差しかかっていた。ただ子規との大きな違いは、彼が病を俳句の主題にし、病苦と死の予感を詠ったことにある。波郷は「俳句は人間の行そのものである。生そのものである」と書いたが、その俳句の強い魅力が波郷個人の肺疾患と不可分なのは言うまでもない。この作風を真似して継承できるかと言えばまず不可能だ。もちろん波郷は病苦だけを詠ったわけではない。しかし加藤楸邨や中村草田男といった同時代の人間探求派を凌ぐ波郷人気が、その病苦の重みにあるのは確かである。

俳句おもう以外は死者か われすでに

春暁や足で涙のぬぐえざる

微笑が妻の慟哭 雪しんしん

満開を見上げる無限落下感

見えざれば霧の中では霧を見る

折笠美秋

折笠美秋は昭和九年(一九三四年)生まれで平成二年(一九九〇年)に五十五歳で亡くなった。四十八歳の時に治療方法がいまだに見つかっていない筋萎縮性側索硬化症(ALS)を発症し、八年にわたる辛い闘病生活の末の死だった。美秋は言うまでもなく高柳重信の『俳句評論』編集人であり、高柳から最も将来を嘱望された俳人の一人だった。重信系前衛俳人であるわけで、もちろん多行俳句も試みている。そのため病床吟といっても前衛的意図がクローズアップされて論じられたりするわけだが、その質は波郷の病中詠とほとんど変わらない。むしろ前衛俳句という、基本的には日常茶飯を詠むことを拒否した集団の中にいたはずの美秋の方が、病苦表現がストレートである。実体験の裏付けがなければこの詠みぶりも継承できない。健康な人がこんな句を詠んでも悪い冗談である。

蟻よバラを登りつめても陽が遠い

しんしんと肺碧きまで海のたび

一塊の光線となりて働けり

篠原鳳作

特集では芝不器男、篠原鳳作、森田愛子らいわゆる夭折俳人に関する論考も並んでいる。中には死を意識した句を残した作家もいるが、ほとんど唐突に亡くなった作家もいる。鳳作はその一人だ。体調不良を訴えてはいたが死は突然訪れた。だからイデアを求めるような鳳作俳句の精神の高みを不幸な夭折と結びつけても、それは付加的な読みにしかならない。鳳作は新興俳句運動の作家の一人であり、俳句にモダンを導入しようとした作家である。モダンとは現代のことだ。新興俳句俳人は、虚子「ホトトギス」であれそれをソフィスティケートした水原秋櫻子「馬酔木」であれ、有季定型写生を基盤とする俳句に飽きたらず、俳句に現代的要素を取り入れようとした詩人たちである。鳳作の場合はそれがまず観念として表れ、次第に社会運動への興味に移っていった。もちろん鳳作の方法(俳風)は継承できる。ただ「しんしんと」は無季俳句の傑作だといっても何も言ったことにはならない。その無限の広がりを感じさせる精神のあり方が新鮮なのだ。

文学が個人的営為である以上、作品になんらかの形で実人生が投影されるのは当然である。俳句に限らず短歌でも自由詩でも小説でもそれは同じだ。また特に病苦を含むその人生の重みは、誰もが共感できる種類のものである。もちろんそこに至るまでの言語的切磋琢磨が、病中吟といえども作品の優劣となって表れるのは致し方がない。しかし病気で身辺の事物を詠まざるを得なくなった子規と、病を主題に身辺を詠んだ作家を同列に扱うのは乱暴だ。子規の興味は最後まで写生を中心にした新たな俳句表現に向かっており、波郷や美秋のそれは病中の自我意識を詠っている。夭折詩人を「「病牀六尺」の豊穣」や「半径1メートルの世界を詠む」というテーマで括ることにも無理がある。

あまり言いたくはないが、文芸誌ジャーナリズムの特集はかなりいい加減である。特集のお題がこうだから、このラインである作家の仕事をまとめようと書き手が動いてしまうのは感心できない。なるほど角川俳句誌に書くことができる作家は一握りであり、それはステータスかもしれない。一度原稿依頼を断れば編集部が躊躇するようになり、依頼が遠のく可能性だってある。ただそうやって作家は大切な何かをじょじょに失ってゆく。少なくともジャーナリズムに依頼された特集の意図くらいはしっかり確認し、自分なりに消化して原稿を書くくらいの知性は働かせてほしい。

岡野隆

■ 特集関連の本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■