ヨーロッパで異言語に囲まれて日本語で書くこと。次々と場所を移動しながら書き続けること。パッチワークのように世界はつながってゆく。モザイク模様になって新しい世界を見せてくれる。そこに新しい文学と新しい作家の居場所が見つかる。それは『ショッキングピンクの時代の痰壷』であるだろう・・・・。

ヨーロッパで異言語に囲まれて日本語で書くこと。次々と場所を移動しながら書き続けること。パッチワークのように世界はつながってゆく。モザイク模様になって新しい世界を見せてくれる。そこに新しい文学と新しい作家の居場所が見つかる。それは『ショッキングピンクの時代の痰壷』であるだろう・・・・。

第三回文学金魚奨励賞受賞作家・青山YURI子による14のfragments実験小説!。

by 青山YURI子

テスト職人の一日

初めて自転車に乗ることが出来たとき、練習を始めた日からちょうど15日目だった。〝15日練習すれば乗れる〟というのが近所の子供たちの間で言われていたが、1日目と15日経った後に実行した彼も、魔法にかかった様に乗ることが出来た。

職人は、先生から最低15日は下書きをしなさい。案を練りなさい。残りの15日で仕上げるのです、とテスト制作の教示を受けていた。しかし、彼はそれを15日と30日、一日ずつで終え、出来も素晴らしいものだった。

―空を見ながらテストを作るアイディアを得ることもあった。昨夜の星の数だけ塗りつぶしてください、しし座流星群の来る頃にこの問いに答えなさい、など生徒を惑わすものもある。

ある日ついにテストを作るのに現代アートを参照する様になった。新しいコンセプトで新たな解釈を、中間、期末、学期末、中間、期末、学期末。念入りに6つの作品を一年のうち作るが、これはフランクOゲーリーの二年分の制作量と等しい。

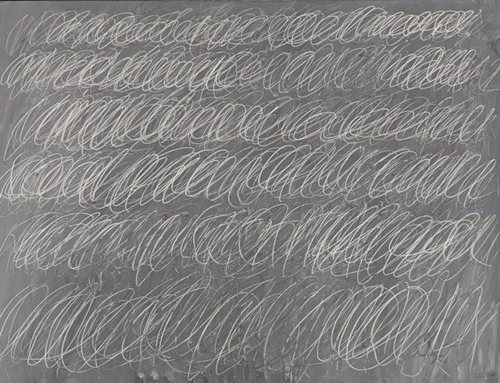

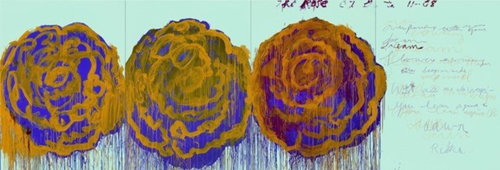

その日の印象をいくつかスケッチし、家へ持ち帰る。色をつけ、さらにその上を線に沿ってインクペンで殴り書きをする。ポポポポポ、ポ。ポポポ、ポポポポ、ポポポポポ。お。その上にゆっくり列車を走らせたりする。朝食は美味しい。座席の上へ一枚一枚白紙を載せてゆく。力強く白紙を打つ蛇口の水。タパスを用意する様に、蛍光ピンク色の唾液を載せ、彼女への嫌悪感を載せ、仕上げに風呂敷の様に朝の大きな光を乗せて、挿す。「これで、また一つ、出来上がり!」「はい!おわり」「終わり!」

テストは季節を過ぎて行くただの風にすぎないけれど、作成者のその時々の心情や恋の模様がどこかに必ず隠されている、芸術形態の一つであることに、もはや誰も疑いを持たない。

ある時、(喫茶店)でテストを作りながら昼食を食べていると、三メートルほど先にある机の上、(こつ、)と置かれた花瓶から腕が垂れていた。何かと気になり、視線をちょうど腕に垂れ下がる手の甲へ向けると、手先の指が少し動いた。ポロネーズを弾くように繊細に。が、すぐに止んでしまう。目をS字に、U字に、L字にQ字にY字に泳がせ、最後は無造作に目の玉が疲れ果て休息を求めるまで直線を引くように動かした。腕の指は、視線に付いてくる。ある時は5秒、腕が回転し、ある時は18秒指だけが鍵盤を弾いているように動く。赤く塗ってあった爪が割れる。

舞っていたかと思えば、16ビートを刻み始める。花の咲きしぼみを繰り返し、手から手が伸びてくることもある。黄緑色の摘芽や指紋らが互いに顔を見合わせたり挨拶をしたり声を裏返したりを繰り返しているのを見つめていると、彼は作りかけたテストをその手に握らせたくなるのだった。

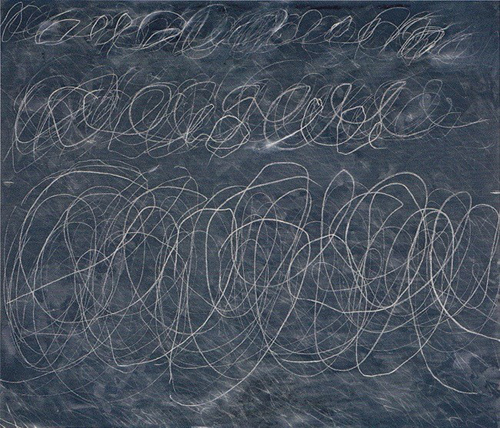

その手に握らせることは容易なことではない。書いたものを消し、消したものを書き、再び書いたものを消してゆく作業を繰り返さなければ手はそれを受け付けはしない。手の平には切れ長の目がいくつも付いていて、そこら中の角度から次々と用紙の内容を読んで行く。用紙の端が擦れ、その眼が充血したものも少なくはない。ありとあらゆる方向から喰い付き、あらぬ方角から読んでいくので、どの部分から覗いてもその肥えた目を満足させなければすぐに、鉢の淵から手首の蔓が伸び、徐々に膨らんでいって立体感を増し、右手には眼が付いてはおらず文字通り手探りで、左から余った紙の部分を引っ掴み、それを支えに右側が思う存分下へ、上へ、北西や東北や、南アフリカのとある場所にまで届くように、ねじり、伸ばし、Bite!、歪ませ、引き伸ばしては破り裂いていくのを目の当たりにすることとなる。本当に悪事を働いた後の謝罪をする時の気持ち、大であれ小であれ、無賃乗車の罰金を支払うような心持で、その場面に向かい合う。虚無感が靡いていき、良心が痛みながらも尊厳を失わないように顔を整えながら、心を無にして続ける。

机が次々と片付けられていく。ストロボライトの下に映された様に、瞬きをし終える度に、椅子の足をきつく握り締めたり、布きれを挟んで机の上に置かれたり。

瞬くようにそれらの上に置かれていく椅子を持つ手は、視界のあちこちに映り込む。青い机、緑の机、ペンでマリーア!と書き殴られた机、オレンジ色の花弁で彩られた机。剥げた銀から銅が覗く机。

閉店を示唆するように、眼鏡の奥から眼がこちらへと腕を差しだす。その腕に誘われ、いつの間にか店外へ。犬が一匹、前の小道を歩く。職人も、家路へと向かう。

ブルー

1.

彼のテストの魔術は多くの受験生にもたらした嬉しい効果と結果を里沙子にも分け隔てなく与えた。良い成績を収めさせ、国立大学の第一志望に合格に導いた。里沙子は、誇らしかった。彼は、素晴らしかった。紛れもなく、彼女の恋人の品はかくも機能的で、多くの人間に幸福を授けるものだ。彼の錬金術を復習すると、まず、その〝用紙〟に夢中にさせる表現を並べる。美しいデザインで、うっとりとさせる。突拍子もない言葉の組み合わせ、下らないギャグやイラストで、好奇心を抱かせる。脳髄を射るアイディアで、衝撃を与え、前のめりにゲームに参加させてしまう。

ここに片手で摘めるA4用紙の中、コルビュジェの芸術性と機能性の複雑に絡みあった建物を完成させてしまう。生徒達は列を作りぞろぞろと屋内へ進んでいく。矢印に従って内側のアートを鑑賞しながら、床にあるボタンや非常用出口ライトを踏むようにいつの間にか問いを解いている。彼らは試験中だ。壮大なステンドグラスの虹色の光の下、机を並べて解いている。映画を見ている、シーンを飛んで行く、場所も時間もたやすくすっ飛ばし、最後の難関の扉を叩く。ここを開けば次はどんな問いたちが溢れ出てくるのだろうか。結末が見たい思いで頭をひねる……出来た!「先生、出来ました」「よく出来ました」こうして彼らの夢遊病者のように問いの森、テスト中を散策してゆく旅は終わる。

ここに片手で摘めるA4用紙の中、コルビュジェの芸術性と機能性の複雑に絡みあった建物を完成させてしまう。生徒達は列を作りぞろぞろと屋内へ進んでいく。矢印に従って内側のアートを鑑賞しながら、床にあるボタンや非常用出口ライトを踏むようにいつの間にか問いを解いている。彼らは試験中だ。壮大なステンドグラスの虹色の光の下、机を並べて解いている。映画を見ている、シーンを飛んで行く、場所も時間もたやすくすっ飛ばし、最後の難関の扉を叩く。ここを開けば次はどんな問いたちが溢れ出てくるのだろうか。結末が見たい思いで頭をひねる……出来た!「先生、出来ました」「よく出来ました」こうして彼らの夢遊病者のように問いの森、テスト中を散策してゆく旅は終わる。

彼は一流のテスト職人だった。むろん、彼には「一流」という言葉は似合わなかった。彼はいつでもとってもチャーミングだから。いつでも心に白紙を浮かべていて、街にペタンと押し付けては気に入った広告、ガラス張りビルの映し出す歪んだ街並み、人々の会話、くしゃみの形、ヘッドフォンから漏れる音、水たまり、なんでも写し取った。

初めて出会った時、彼の車のドアノブに名前と携帯番号にプリクラを貼った紙を挟んでおくと、「君のこと見たことあるよ」と返信が来た。少女は彼のチャーミングさが気に入った。それを15メートル上からでも見分けることができた。

特殊なデザインと彼の文体のリズムは、レゲエの音楽みたいで、問題を長時間解いていることが出来る。浮遊物となって、テスト問題用紙の白いミルクの上を漂うことが出来る。問題が刷られたシーツに包まれるように感じる。岩陰を縫うように進み、自分の影を追いかけてゆく。次々と無意識上から答えが引き出されていく。ただただ、トンネルを幾つもくぐり抜けていく。

2.

「ほら、僕は正規の美術教育は受けてない。もう18歳の頃にはやりたい事は他に決まってしまっていたしね。そのためには、早稲田大学に行かなければならなかったんだ。あの、僕の名字を『早い』と『田んぼ』の中に一文字挟んでいる大学だけが、唯一テスト職人を養成するための資格を得られるコースがあったんだ」

「ふーん。教育学部、だっけ?」

「うん、教育学部の中にあった。教育学部テスト学科。もう廃止されてしまったけどね、今は。僕はとても残念に思ってる。やっぱり一枚ずつ手間と暇をかけた、職人仕事でこそ、人の心に届くテストも生まれるんだ」

彼はテスト職人として同級生と同じように資格を取り、公立、私立合わせて3校に作品を卸していたが、2年も経てば、あまりに作ったテストが独創的で、音楽性に溢れた散文で綴った〝問い〟に加え、視覚デザインやアイディアが大切にされた愉快なものだったので、徐々に、作成テストを中・高生の学力を計ったり、向上させるのに使うだけではなく、国内外のアートギャラリーに発表するようになった。ベルリン、ロンドン、アムステルダム、ヨーロッパの主要都市で作品はいい評価を得た。中でもセルペンティーンギャラリーで行ったものには、定期的に彼の作品を買う顧客が付いた。その後、ニューヨークでさらに名高い、ペースギャラリーで行った個展には、当時まだ生きていたウォーホルも覘きにきて、「週末、ファクトリーに来る?」と言ったので参加した。その一言で一介のテスト職人は、テスト業界きっての彗星となり、次の個展では大型キャンバスにプリントした14の現社テストの連作を発表。日本の現代社会の教科書の内容がそのままシルクスクリーンでプリントされていたし、日本の現代社会教育内容を最も直接的な形で作品に反映させたとして評価され、後年グッゲンハイム奨学金を受賞するきっかけとなった。

彼はテスト職人として同級生と同じように資格を取り、公立、私立合わせて3校に作品を卸していたが、2年も経てば、あまりに作ったテストが独創的で、音楽性に溢れた散文で綴った〝問い〟に加え、視覚デザインやアイディアが大切にされた愉快なものだったので、徐々に、作成テストを中・高生の学力を計ったり、向上させるのに使うだけではなく、国内外のアートギャラリーに発表するようになった。ベルリン、ロンドン、アムステルダム、ヨーロッパの主要都市で作品はいい評価を得た。中でもセルペンティーンギャラリーで行ったものには、定期的に彼の作品を買う顧客が付いた。その後、ニューヨークでさらに名高い、ペースギャラリーで行った個展には、当時まだ生きていたウォーホルも覘きにきて、「週末、ファクトリーに来る?」と言ったので参加した。その一言で一介のテスト職人は、テスト業界きっての彗星となり、次の個展では大型キャンバスにプリントした14の現社テストの連作を発表。日本の現代社会の教科書の内容がそのままシルクスクリーンでプリントされていたし、日本の現代社会教育内容を最も直接的な形で作品に反映させたとして評価され、後年グッゲンハイム奨学金を受賞するきっかけとなった。

一つの、藁半紙に印刷された、動詞の変形が円環状に、無限に続き、黄金比の渦巻きに沿って、文字の米粒を砕いた欠片よりも小さくなっていくまで解答を埋めていく問題が印刷された、タイトルに「P.2」と名付けられたテスト問題の1ページは、視覚デザインにも優れているとされ、イギリスのアート雑誌Friezeの表紙にもなった。この作品は、約60万円で石油関連会社のオーナーが、芸術を支援する目的で設立したファウンデーションのために買い取り、併設ギャラリーのコレクションに追加した。今でもその作品は窓からドバイの摩天楼を見下ろしている。正面からやってくる気球の観客と目が合うこともある。オーナーにも若い時代に、学力向上に励んだ時期があったのだろう。「あぁ!学生時代にこのようなテストを受けたのならば、わたしも試されることに好感を持ち、自分の問いをよく温めもしただろう。学生時代というものは時を経て往々に一つの芸術作品へと変容するものだが、彼らは将来、マスターピースを心に完成させる可能性を秘めている」というコメントをインタビュー紙に残した。

勢いのついた彼の創作活動は、その後の個展でも、次々と素晴らしい展開を繰り広げ、彼はキャリアの坂を電動自転車を乗るように苦もなく上がって行った。彼は、向かい来る気持ちのいい風を受け、晴れ渡った空を見ていた。飛んでいく鳥を数えるようにして、作品は売れていく。あちらこちらに彼の作品が点在する。後を追うように仕事が群れをなし舞い込んでくる。これが彼の30代だった。

*

壁紙以外にも、ポスター、コップ、灰皿、絵葉書、スカーフ、作品は様々な商業品になっていた。彼の代表作の一つ、「飲むX(エキス)」が文字通り縁を伝ったマグカップ。これは数学問題だ。二行からなる問題が、カップの縁をレールにし、縁に沿ってボリュームを持って印字され、口のつく部分だけが空白になっているデザイン。

壁紙以外にも、ポスター、コップ、灰皿、絵葉書、スカーフ、作品は様々な商業品になっていた。彼の代表作の一つ、「飲むX(エキス)」が文字通り縁を伝ったマグカップ。これは数学問題だ。二行からなる問題が、カップの縁をレールにし、縁に沿ってボリュームを持って印字され、口のつく部分だけが空白になっているデザイン。

キャンバスに印字されたテスト作品が空に浮かび、誰もが知っている有名な巨匠たちがその下で列になってテストを見上げ、謎を解こうとしているものもある。言うまでもなく彼のテスト作品を批評したものだ。口に三角の形をさせた手を添え、一方の手は絵筆を持ちながらも腰に当てられ、頭をひねろうとしている大半の巨匠とは別に、いまにもその上に色を塗りたくってしまおうと待ち構えているピカソ、ポロックがいる。

ガラスコップの内側に彼の迷宮めいたデザインの問いがプリントしてある商品。外側から見ると問題は逆さなのに、飲み口の広いコップ内を覗くと彼のユーモアたっぷりの問いが読み取れる。飲んでいる間にその「問い」を哲学的に生徒に考えさせることを促すものだ。これは職人自身がデザインを監修したもので、哲学者はコップを手にしている間にも何か考えているから、その体験をも同時にテスト中にさせようという意図がある。

皿の幅広く取った縁に問いが印字され、パスタを食べ終われば底にその答えが見えるもの。これは食べる間も惜しんでテスト勉強をする当時の受験社会を作品として批評したものでもあった。彼は、ある日テストの時間にこの皿にミソスープを入れて生徒の机に配膳するよう指示を出したらしい。自分たちの状況を批評的な目で見つめること、こういう行為含めて、それは彼のテストなのである。

「不完全なテスト」完成されていないテストが生徒たちに配られたのはそれが初めてだった。このテスト作品のポストカードを買って、彼女は店を出る。

【掲載図版】

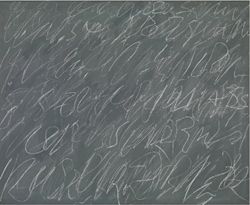

1p : Cy Twombly “Untitled” 2p : Cy Twombly “Untitled (Blackboard painting)”

4p : Cy Twombly “The rose(III)” 5p : Cy Twombly “Untitled”

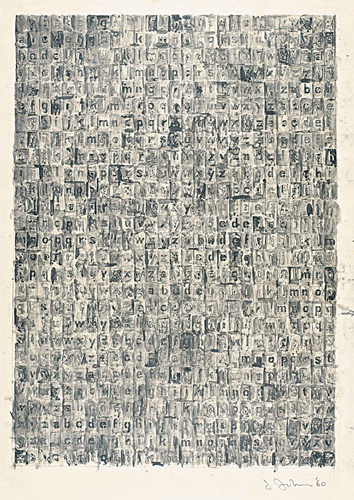

6p : Cy Twombly “Untitled” 6p : Jasper Johns “Gray Alphabets”

7p : Jasper Johns “0 through 9” 8p : Jasper Johns “Study for two flags”

(第04回 了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

* 『ショッキングピンクの時代の痰壷』は毎月12日にアップされます。

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■