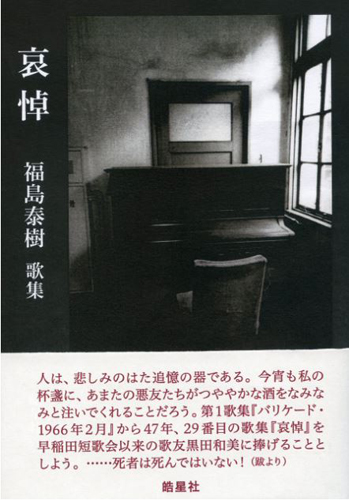

書名:『哀悼』福島泰樹著

発行:皓星社

初版発行:2016年10月30日

定価:2,000円(税別)

『哀悼』は福島泰樹さんの二十九冊目の歌集です。処女句集『バリケード・一九六六年二月』が刊行されたのが昭和四十四年(一九六九年)ですから四十七年間に約一年半の間隔で歌集を出し続けたことになります。そのほかにも小説・エッセイ集をお出しになり「短歌絶叫コンサート」を三十二年間も継続しておられます。今年(二〇一七年)もエッセイ集『日蓮紀行』や第三十歌集『下谷風煙録』などが刊行されます。歌誌「月光」の主宰でもいらっしゃる。驚異的な仕事量です。こういった活動を続けられるのは福島さんが歌壇〝外〟に熱心な読者を抱えておられるからです。

歌壇や俳壇は結社中心ということもあり作家の視線が内向きになりがちです。詩壇でも現代詩にこだわる作家たちの視線は内向きで今やほんの一握りのサークル的閉塞感を漂わせています。しかし詩人は常に一般社会に目を向けて創作活動を行う必要があります。読者が詩に何を求めているのかを感受し続けるのです。そうすれば短歌や俳句や自由詩がなぜ現在のような形で存続しているのかがわかってきます。狭い○○壇以外に読者がいることがせせこましい人間関係や政治力とは関わりのない本当の作家の実力です。〝最初になぜ詩に魅了されたのか〟を思い起こせば誰でも詩の原点に立ち戻れるはずです。

詩壇以外に読者を求める方法は作家それぞれです。福島さんの場合は言うまでもなく同時代と同世代を詠い続けてきたことが多くの読者を惹き付けています。多作も重要です。飽くことなく書き続けられるのは表現基盤がしっかりしているからです。福島さんは前衛短歌運動の渦中から表れてきた歌人ですが馬場あき子さんらを除いて同世代の歌人たちが次々に表現の核を失ってゆくのに対してますます旺盛な創作活動を続けておられます。彼の作品のいくつかは今後も愛誦されてゆくでしょうね。

オレンジ色の夢であるなら花ならばあかく潰えて流れゆきにき

歳月は吹雪で消える泡沫の 皺寄るごとく会わんか友よ

歌業とは眸に灼きつく映像をはがねに鍛え立て直すこと

あまやかな回想のなかに君はまた微笑んでいよ佇んでいよ

ぼくらみな殺されるとも月光は廃虚の草の露を震わす

(福島泰樹『哀悼』Ⅰより)

「オレンジ色の」は中原中也の悼歌です。「歌業とは」は塚本邦雄悼歌として書かれました。福島さんの短歌は「あまやかな回想のなかに」微笑み佇んでいる死者を歌うものですがそれは死後も続く彼らの力の確認です。死者たちの力はわたしたちが死に絶えた後も一筋の月光として輝き「廃虚の草の露を震わす」のです。それは微力かもしれませんが「月光」も「草」も「月」もこの世から失われることはありません。

たましいがぐらぐら揺れて泣いている昨日の夢のやみの岸辺を

上野の山に架かる陸橋の先のたくさんの墓たくさんの人

炊事場に陽が差すようにゆっくり御飯をたべているのであろう

若ければ逆立ちをして躓いて笑いころげて別れたものを

もうどこにもどこにもゆかぬ崖下はたそがれの襞 闇の鉄路か

(福島泰樹『哀悼』Ⅱより)

福島さんの悼歌は死者たちの純な精神を詠うものだけではありません。『哀悼』第Ⅱ章は詩人の諏訪優さんの追悼歌ですが心優しい友人の思い出として詠まれています。諏訪さんが暮らしていた東京田端を散策しながら旧友を思い起こしている。諏訪さんの魂が偏在しているかのような町を生身の福島さんが彷徨い現世と彼岸の深い断絶に思いをはせるのです。福島さんの悼歌の手法は多彩です。

みつめすぎてしまった罰か鏡割れこの自意識のつらい葛藤

さむければまなこ瞑ろう傘さそうポッケに摘んだ花もかくそう

死んでゆくものに思想を問う野暮の 花に嵐の譬え話も

わたくしがいない明日も花は降り電車は走っているのであろう

五七五、十七音で述べるならなんともつまらぬ風の夜となる

それをしも歴史的必然と呼ぶなら相容れられぬ傷口である

精神のほまれのために自裁しようひかりまぶしい惑いの午後か

三人称で呼んでみたため「わたくし」は行方不明となりて帰らず

かがまりていることさえも耐えがたき屈辱ならば魂よ死ね

零さないように器をはこぶなら水は満たしてはならぬと思う

(福島泰樹『哀悼』Ⅲより)

『哀悼』第Ⅲ章は詩人・長澤延子の悼歌です。歌集「跋」で福島さんが「一九三二年(昭和七)年、機業の町、桐生に産まれた。幼くして母を亡くし、伯父の家に養女に出される。その頃(十二歳)から詩を書き始める。(中略)青年共産同盟に加盟、活動家として生きる道を模索する」と彼女の略歴を書いています。一九四九年(昭和二十四年)に大学ノート三冊分の詩とノート二冊の手記を残して自死。享年十七歳でした。福島さんは私家版として刊行された長澤の詩集を入手し未刊ノートのコピーを前橋の詩人・久保木宗一氏から贈られたのをきっかけに短歌絶叫で彼女を詠うようになりました。それが縁で『長澤延子全集』が皓星社から出版されることになったのでした。福島さんが取り上げなければ広く読まれることなく終わった詩人でしょうね。

第Ⅲ章で福島さんは一転して長澤延子に憑依して歌を詠んでいます。「死んでゆくものに思想を問う野暮の 花に嵐の譬え話も」は福島さんの思想であって彼の思想のすべてではありません。「五七五、十七音で述べるならなんともつまらぬ風の夜となる」にあるように長澤延子の自死の理由は複雑です。錯綜し時に矛盾するかのような夭折詩人の精神の襞を福島さんは丹念に詠んでゆく。そこには凝縮された長澤延子の物語があります。その気になれば小説という物語を展開してゆくこともできると思います。短歌絶叫は福島さんの物語の試みと言っていいですが稲妻のような絶唱は短歌で詠まれるのがふさわしいのです。

また福島さんの精神は長澤の精神を辿りながらさらに高い審級に飛翔します。「零さないように器をはこぶなら水は満たしてはならぬと思う」には二重の意味が付加されています。長澤延子は過剰な自意識に苦しみ肉体から精神が溢れ抜け出るように自死してしまった。だから人は自意識を溢れさせないよう制御して生きていかなければならない。しかし歌は溢れであり絶唱です。生の平穏に留まりながら精神を少しだけ溢れさせある至高点に達しなければならないのです。その触媒として過剰で過激な生を送った死者たちが必要とされているのだと言えます。

誰一人死んではいない追憶の戦列なれば凛々しくぞ咲け

(福島泰樹『哀悼』Ⅳより)

第Ⅳ章は福島さんの早稲田短歌会時代からの盟友・黒田和美さんの悼歌です。ただ「誰一人死んではいない」の歌には福島さんの死者たちの捉え方がはっきり表現されています。それは「戦列」なのです。死者たちを糧として死者たちとともに闘っているから福島さんの短歌には強い説得力があるのです。

福島さんは希有な歌人です。悼歌を詠い続ける歌人だからでは必ずしもありません。彼はその気になれば自由詩の詩人にも小説家にもなれた。しかし精神の底から短歌に魅了された作家です。彼の短歌からわたしたちは物語や詩の響きを聞き取ることができます。文学ジャンルを超えた力が福島さんの短歌にはあります。

福島さんのように燃えるような情熱を傾けて一つのジャンルに専心できる作家は今後なかなか現れないかもしれません。二十一世紀の情報化時代は作家が一つのジャンルに安住することをますます難しくするからです。文学市場が縮小し続ける中で作家たちはジャンル別にではなく綜合的に文学を捉えるよう要請されることになる。文学者の敷居は一段と上がり二十一世紀を代表する作家たちは多かれ少なかれマルチジャンル的資質を持つことになるはずです。このマルチジャンル化は社会の至る場所で起きます。専門は一つのジャンルのことしか知らないという意味ではなくなるのです。

ただ時代状況は変わっても福島さんのような優れた先達を持つ意味は重要です。文学は文学であり多面的人間精神を的確に捉えるための方法として詩や小説というジャンルが分化していったとも言えるからです。マルチジャンル的に文学を探究しても福島さんのように短歌ですべてを表現しようとしても行き着く先は同じです。死者たちの精神を含む人間存在の本質に迫ることが文学と呼ばれる芸術の存在意義だからです。

高嶋秋穂

■ 福島泰樹さんの本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■