「詩人と呼ばれる人たちに憧れている。こんなに憧れているにもかかわらず、僕は生まれてこのかた「詩人」にお会いできた試しがない。・・・いつか誰かが、詩人たちの胸ビレ的何かを見つけてくれるその日まで、僕は書き続けることにする」

「詩人と呼ばれる人たちに憧れている。こんなに憧れているにもかかわらず、僕は生まれてこのかた「詩人」にお会いできた試しがない。・・・いつか誰かが、詩人たちの胸ビレ的何かを見つけてくれるその日まで、僕は書き続けることにする」

辻原登奨励小説賞受賞の若き新鋭作家による、鮮烈なショートショート小説連作!。

by 小松剛生

ある釘抜きの可能性(1)

コインランドリーに憧れていた彼女が、念願のそれをほぼ手中に収めたのは、彼女が大学に入学した春のことだった。

一人暮らしのために引っ越したマンションの一階にそれはあった。

それが備え付けられていることもその部屋を選んだおおきな理由のひとつではあったけれど、そのことは両親には内緒にしておいた。

「一階にコインランドリーがあるから」と言ってしまうと「そんな理由で住む場所を決めてはいけない」と反対されるような気がしたからだ。

特にきびしい両親というわけではないけれど、むしろ彼女の両親は一人娘である彼女をある程度には甘やかしてくれたりもした。

無茶なものでない限り、たいていの欲しいものは買ってもらえた。

そのうちのひとつであるジュースミキサーは買ってもらって3日も経つと飽きてしまい、台所の戸棚の奥にしまわれてそのままになっているにもかかわらず、母親は文句のひとつも言わなかった。一度でも使われてしまうと、面倒な洗い物が増えてしまい、家族のなかで洗い物係に任命されている自分が損をするというスマートな理由もあるにはあったが、娘が欲しいといってお金を出して買ったのに、すぐに飽きてしまった事実そのものに対しては「まあそういうこともあるでしょう」と、割り切ることのできるくらいには寛容な母親であった。

父親もそれに似た寛容さを備えている人物ではあったが、ここに来て父親の寛容さまでを説明するのは、使い終わって果汁だらけになったジュースミキサーを洗うくらいには面倒なので、ここではその説明は省くことにする。

とりあえず、ジュースミキサー的寛容さをもつ両親ではあったけど、そんな二人でもたぶん、自分がコインランドリーを理由に住む部屋を決めることに関しては、眉をしかめることだろうという予感が、彼女にはあった。まがりなりにも20年近く、二人の元で育てられてきた彼女の勘が、そう告げていた。

果たしてその勘が正しいかどうかは別として、ひとまず本音を隠したままで彼女は無事に一階にコインランドリーのあるマンションに引っ越すことに成功し、春からは都内の大学に通うことが決まった。

これからはいつだって好きなときに、コインランドリーに通うことができるのだ。

手中に収めた。

そう言ってもいいだろうと、彼女は思った。

*

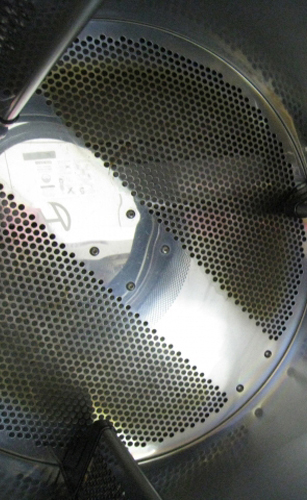

そのコインランドリーにドラム式乾燥機が5台並んでいることに、彼女は満足していた。

世のすべてのコインランドリーにはドラム式乾燥機が置かれていなければならないと考えるほどには、彼女にとってそれは大切な要素であった。

もちろん世界にはドラム式乾燥機の設置されていないコインランドリーだってあるだろうし、そういったコインランドリーの評判が必ずしも悪いかというと、そうでもないことは承知していた。

それでも彼女の愛するコインランドリーにはドラム式乾燥機が置かれているべきなのだ。

*

大学に入るまで、彼女は恋愛に関しては一切縁がなかった。

というよりも、彼女自身が恋愛にあまり興味をもっていなかった。

高校生活でも同じクラスに女の子と同じ数ほどの男の子が生息していたけれど、休み時間に友人同士でブレーンバスターをかけあう生き物たちの様子を観察していると、どう見てもポンコツ以外の何ものでもないような気がして仕方がなかった。

ある日、ブレーンバスターをかけられたほうの男の子が、たまたま開けっ放しになっていたロッカーの扉に左足首をぶつけてしまい、骨折して大騒ぎになったことがあった。

3ヶ月経った放課後、怪我をしたはずの男の子がやっぱりこの前の男の子にブレーンバスターをかけられて、嬉しそうにきゃっきゃっと笑っていた。

それを見て彼女は、男の子はみんなポンコツである、という自分の仮説が正しいことを悟った。

たぶん男の子とは、ドラム式乾燥機のないコインランドリーのようなものなのだ。

必要なはずの何か、が決定的に欠けた生き物。

それが男の子なんだと、当時の彼女は思った。

*

コインランドリーを手中に収めた女子大生は世界に果たしてどのくらいいるのだろうか。

そもそも、コインランドリーを「手中に収めるべきもの」として考えている人はどのくらいいるのだろうか。

そんなにいないような気がする。

少なくとも彼女にとってコインランドリーは「手中に収めるべきもの」であり、そしてそれをそのとおりに実行したことは、満足する結果だと胸を張ることができた。

*

コートレイン。

彼は胸を張って自分の着てきたものをひろげてみせた。

「レインコートじゃないの」

「違うよ、ほら、裏返しになってるだろ」

だから、コートレイン。

自慢げに彼はその「コートレイン」なるものをまた羽織って、大手を振って歩き始めた。彼女はため息を吐きながら、それもわざと彼に聞こえるように吐いてみせてから、彼の後を追いかけた。彼は振り返って、何を勘違いしたのか、今着たばかりのそれをまた脱いで「えっと、あげようか?」と訊いてきた。

「レインコートなら欲しいかな」

「強情だな」

彼はそう言って笑った。

む。

ブレーンバスターのひとつでもかけてやろうか、とも思ったけれど、世のすべての男の子がポンコツである可能性を考えると、彼のポンコツさも認めてあげる必要があるかもしれない。

たぶんだけど。

彼との思い出に雨の日が多いのは、コートレインのせいだ。

*

彼との出会いについては特に書くべきことは何もないので、彼の持っているマシンについてだけ書くことにする。

彼はアップル社製のノートパソコンであるマックブックエアの11インチをいつもナイキのリュックサックに詰めて持ち歩いていた。メモリは4GBしかなかったけど、OSはいつも最新のものをアップロードしていた。

彼女が大学生だった当時、アップル社のノートパソコンのOSをいつも最新のバージョンに更新していることは、ある種のステータスとされる風潮があったことは確かだった。

*

彼のことについてもう少し書くことにする。

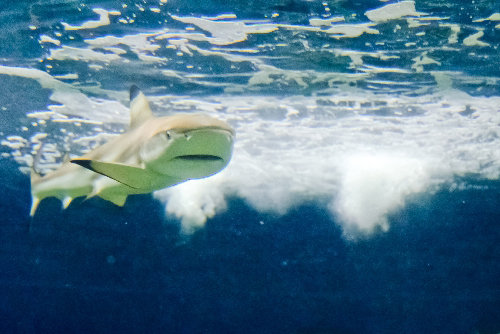

サメが好きな彼の得意な芸(もっとも、本人が勝手に得意と言っているだけで、彼女の意見ではないことだけは忘れないうちに書いておく)は、ミツクリザメが獲物を捕まえるときのモノマネだ。

ゴブリンシャークという別名をもつそのサメは獲物を捕まえるとき、顎をミサイルのように飛ばしてがぶりと噛み付く特性がある。彼はその動きを左手部分をミサイルに見立てて、ボクサーの左ジャブのようにぱしゅんと飛ばして、満足げに彼女の頭を撫でたりする。

「ミツクリザメの顎は変速ギアみたいに、4段階に分かれて相手を攻撃するんだ」

彼女からすれば、ミツクリザメの顎の動きが4段階に分かれていようがいまいがどうでもいいことではあったけれど、男の子がポンコツであることはわかっていることではあったので、黙ってうなずくだけだった。

たぶんだけど。

彼にとってのサメとは、私にとってのコインランドリーのようなものなのかもしれない。

けどその思いを認めることは、自分もポンコツである可能性を示唆するのと同じことでもあるので、慌てて首を振る。そんな彼女を心配そうに彼は、やっぱり頭を撫でてくる。

「どうした、だいじょうぶか」

うるさい。

誰のせいだと思ってるんだ、と彼女は心の中で悪態を吐いたりもした。

*

一匹のサメについて考える。

存在しないはずのサメ。

それは彼がスティーヴンスンの『宝島』について語っていたときに、ふいに生まれたものだった。

「料理番のジョン・シルバーの片足だって、サメに食べられたんだ。あの物語にサメは深く関係してるんだよ」

違う、と彼女は心の中で反論する。

確かジョン・シルバーの左足は戦争で亡くなったものだったはずだ。フリント船長のもとで旗手だったシルバーが一斉射撃にて足を失った記述を、なぜか彼女は覚えていた。

彼の言う、シルバーの足を食べたサメ、というのはどこにもいない。

物語の中ですら存在しないサメ。

ポンコツな男の子。

コートレイン。

*

彼女の住むマンションから歩いて5分くらいのところに、スーパーがある。本当なら駅前にあるスーパーのほうが安くて品揃えも豊富なんだけど、お手頃さ加減からいっても、お化粧しなくても彼女の備える正義感からも許される距離が「歩いて5分」だったので、よく利用していた。

その道のり半ばにある青いペンキで塗られたアパートでは、漫画「AKIRA」に登場する金田君の顔がプリントされたTシャツをいつも干している部屋があって、雨の日も冬の日も、いつ通ってもその部屋では金田君のTシャツが物干し竿にかけられていた。

ふたつ、考えられる。

ひとつは、あそこの住人が大の「AKIRA」ファン、もしくは金田君のファンであり、そのTシャツを何着も持っていること。もうひとつはあのTシャツを干しっぱなしにしていること。

不思議なことに大学生活のなかで、彼女は一度としてあのTシャツを着ている人を見ることはなかった。彼女が見るのはいつも干されている金田君だ。金田君を見ると、いつも彼女は存在しないはずのサメについて考えてしまう。

誰も着ない金田君とサメ。

ふたつはどことなく似ているような気がした。

つづく

ある釘抜きの可能性(2)

本当なら、ピアノ教室について考えたかった。

世界で最後に残されたピアノ教室について、考えたいと彼女は思う。たぶんそこではもうピアノの演奏方法なんか教えないだろう。ピアノ教室について、ピアノ教室にまつわる深い歴史について生徒に教え、人類が生んだ素晴らしいシステム、ピアノ教室について語り合うだろう。

「結局のところ、ピアノの素晴らしく、そして悲しいところは」

「世界中のピアノが自分の曲を演奏してくれるわけではないところにあるのです」

でも浮かんでくるのはサメばかりだ。

「なんだよ」

何も知らない彼が隣で、折りたたみ傘を折りたたもうと必死になっている。

彼はなんといっても致命的なほどにポンコツなので、折りたたみ傘を一度拡げると、折りたたむことができないほどに不器用なのだ。

なんてかわいそうな人なんだろう、と彼女は同情し、サメについては許すことにした。彼女もいつの間にか、ジュースミキサー的寛容さを身につけていたのかもしれない。

彼の背中でマックブックエアが揺れていた。

*

彼が彼女の部屋に泊まりに来るときは、たいてい夜中にゾンビものの映画を観るのがいつの間にかの決まりごととなっていた。

二人とも、映画はひとりで観るものだという、共通した価値観をもっていて、そういったいくつかの共通点、同じ価値観があったからこそ、ある程度同じ時間を過ごすことができているのだろうけど、ゾンビ映画を普段ひとりで観ることはしなかった。決まって二人でそれを観た。

二人のお気に入りは『ドーン・オブ・ザ・デッド』というやつで、歩くことしかできないとされていたゾンビが、400メートル走の陸上選手のように走る姿は圧巻だった。

あるとき、彼はついに『ゾンビサバイバルガイド』という本を買って帰ってきた。

「僕たちにも、いつか人類のために立ち上がる時が来るかもしれない」

彼にしてはちょっと素敵なアイデアに思えた彼女はその考えに同意し、さっそく千葉県にある大型ホームセンターに行って、900ミリのヒラタ製バール(釘抜き)をふたつ買った。本によれば、ゾンビに立ち向かう上でいちばん有効な打撃武器がバールだったからだ。二人はそれをお互いの部屋の玄関の隅に置いておくことにした。

「これでいつ、ゾンビに襲われてもだいじょうぶ」

「うん」

玄関先のバール。

それは二人だけに通じる何かしらの暗号のようなものだった。

それを玄関先に置いておくことは、彼女にとってなんとなく、アップル社のノートパソコンのOSをいつも最新のバージョンに更新しておくことのようでもあった。彼女が持っているパソコンはマイクロソフト社のものだったせいもあって、ようやく自分が「ある種のステータス」を手に入れられたような気分にもなった。

*

ふたたび、サメについて。

それは1階のコインランドリーで自分の洗濯物の乾燥が終わるのを待つ間に考えることとしては、とびきりのアイテムであることに間違いはなかった。

考え込んでも疲れないし、誰に邪魔されるわけでもない、というか邪魔が入ったところで悔しいとも惜しいとも思わない。

サメが出てくる小説というのはこの世に五万と存在する。

有名なところでいえば『白鯨』や『老人と海』あたりだろうか。

もう少し最近の作品でいえばミハル・アイヴァスの『もうひとつの街』にも幻想的な世界を象徴する存在として、サメが登場する。

もっと大胆なところでいうとアメリカ人のスティーヴン・ホールの書いた『ロールシャッハの鮫』。そこにはルドヴィシアンというサメの概念、通称、概念ザメが出てくる。

ごく簡単に、ルドヴィシアンの生態を書き出してみる。

ルドヴィシアン(純概念的魚類)。

肉食魚。サメ。生息域は人間同士のコミュニケーションの川や、原因と結果をつなぐ潮。人の記憶や内在的自己意識を食べる。群れを作らず、縄張り意識はとても強い。たった一個の人に狙いを定め、何年にもわたってその一人をつけ回し、獲物の記憶とアイデンティティを完全に食い尽くすこともある。

恐ろしい魚だ。いや、サメだ。

前者は概念ザメの生態について掘り下げ、それに狙われた人の物語が詳しく描かれている作品である一方で、『ブライト・ライツ・ビッグシティ』のように、比喩の一部としてサメが用いられることだってある。

タッドこそ、氷の下に鮫がいるとは決して考えないフィギュアスケートの選手なのだ。きみのことを親身になって、心配してくれたり、内面的な話をすることのできる友達はいる。そんな友達を、きみは避けるようになった。きみの魂は、住んでいる部屋と同じで、散らかったままだ。だから、少しでも片づけてからでなければ、とても他人を招待する気にはならないのだ。

(『ブライト・ライツ・ビッグシティ』ジェイ・マキナニー)

もちろん、サメの出てこない小説というのもこの世に五万とある。もしかしたら、その代表作こそが、『宝島』なのではないだろうか。

「む」

そこまで考えて彼女は何かに思い至ったような気がした。長年考えていた問題の答えにすぐそこまでたどり着いたような気が。

「ごめんなさい、ちょっとだけ、どいてもらえますか」

「あ、すみません」

彼女の座っていた丸椅子の後ろにある洗濯機がちょうど今、稼働を終えたらしく、中の洗濯物を取り込みたそうにしている、見覚えのあるおばさんが申し訳なさそうな表情を浮かべながら立っていた。

「む」

おばさんが洗濯物を取り終える頃、彼女は自分の分の乾燥がすっかり終わっていることに気づいた。

やっぱり、サメは良い。

邪魔をされても、惜しくもなんともない。

彼女はトーストを終えたばかりのパンをつまむようにして、まだ熱々の洗濯物を両腕いっぱいに抱え込むと、900ミリのバールの待つ部屋へと戻ることにした。

自分にしてはちょっとお洒落すぎて鼻につく言い回しになってしまったかもしれないけど、それすらも、ある種のステータスを備えている者にだけ許される特権のようなものと思うことにした。

*

「オランダのビールってどこに行けば売ってるのかな」

「オランダでしょ」

彼も例に漏れず、ポンコツな生き物であることに間違いはなかったけど、彼女自身が自己評価の高い人であったかどうかはわからない。少なくとも彼女は自分には理解できない物事が存在することを知っていたし、そういったことに寛容でもあった。それは両親ゆずりのシュースミキサー、と呼ぶこともできた。

ある日、彼女が彼の部屋を訪れると、彼はソファーに座りながら32インチの液晶テレビから視線を離さずに、オランダのビールについて訊いてきたのだ。

「熱心に何を見てるの」

「今年のツール・デ・フランドルの再放送だよ」

一瞬、彼が何を言っているのかわからなかった彼女も、テレビ画面を確認して納得した。自転車レースのことを言っているのだ。

「今年のフランドルは本当にすごかったんだ。カンチェラーラが引退を公言して、事実上最後のクラシックレースと言われるなかで、ライバルである怪童、ピーター・サガンとの一騎打ちみたいな展開になったんだ。もちろんヴァンマルクであったり、カンチェの永遠のライバル、トム・ボーネンも参加してたし、ヴァンアーデルマートも、まあヴァンアーデルマートは途中で落車リタイアしちゃったんだけど」

自転車レースは、彼を冷静にさせなくする数少ない要素のひとつだったから、彼が興奮してそのことについて話しているとき、彼女は「ふぅん」であったり、「へぇ」であったり、とりあえず相槌を打つことにしている。

彼はたぶん、コートレイン的言語を喋っているのだと納得することにしている。

それは彼女の知らない世界のひとつだ。

「でも何で急にオランダのビールなの?」

コートレイン的言語を彼女なりに読み解くなかで、フランドルがどうやらベルギーの地名を指すということまでは判明できていた。

「今年のジロ・デ・イタリアがオランダで始まるから、これはぜひともオランダのビールを飲みながら観戦しなきゃって思ってね」

「ジロ・デ・イタリア、なのにオランダ?」

「そうだよ」

コートレイン的言語はどうしてなかなか難しかった。

*

サメについて、その3。

サメの出てくる小説は五万とあるのは確かだけれど、その種類についてまで言及されている(前述したような、概念的サメのことは別にして)のはごくごく少数だ。

なかでも有名なのはレオポール・ショヴォの『年を歴た鰐の話』という短編集があげられるだろう。

収録されている「のこぎり鮫とトンカチざめ」は、のこぎりとトンカチで船を沈めては腹を抱えて笑い転げるのが趣味、というどうしようもない2匹のサメが、恨みを買ったクジラに尾ひれで叩き潰される、という奇想天外な内容になっている。

のこぎり鮫はそのままノコギリザメ(鋸鮫、ノコギリザメ目ノコギリザメ科)のことだろうし、トンカチざめとはハンマーヘッド・シャークを英名にもつシュモクザメ(メジロザメ目シュモクザメ科)のことだろう。

ここまで種を特定できるサメの出てくる小説は、それはそれで珍しい。他にも。

「もしもし、今ヒマ?」

高校時代の友人からの電話だった。

彼女は自分のいる辺りを、換気扇が静かに回るランドリースペースを眺めながら「ヒマといえばヒマだよ」と、素直に答えた。

サメは良い。邪魔をされても何ら問題はない。

友人の話し相手を務めながら、そういえばサメについて考えているときに彼から邪魔をされたことがないことに、彼女は思い至った。そして彼女は自分がコインランドリーを手中に収めたことも、彼に教えていないことに気づいた。

これは果たして偶然なのだろうか。

たぶん、偶然だろう。

彼女は思った。

つづく

ある釘抜きの可能性(3)

彼に教えていないことは他にもたくさんあった。

フェイスブックアカウントをお互いにフォローしていなかったし、彼女が彼のツイッターのIDを知らないのと同じように、彼女のIDも彼は知らないはずだ。ついでに言うと、スカイプも、ラインのIDも知らない。

二人が連絡をとる手段はメールか電話、それだけ(もっともそれだけでじゅうぶん過ぎるほどではあったけど)だった。

そういった交際の手段をごく自然に行うことができているということも、当時の彼女からすれば、社会に対する何らかのメッセージを発信する行為に似ていることに気づいてはいたし、また表立ってそれを言わない姿勢をとることができる自分に満足していた。

それは玄関先に置きっぱなしのバールのようなものだった。

玄関先のバール。

交際相手のSNS情報を知らないこと。

コインランドリー。

彼女にとっては大切な要素だ。

*

なんとか無事に大学を卒業した彼女は、緩衝材を作る会社に就職した。女性は彼女の他にもう20年以上、総務を続けている大川さんという人のみで、新卒上がりの彼女はずいぶんと歓迎された。

もっとも歓迎ムードが漂っていたのは入社して半年ほどに過ぎず、それ以降はそれこそ忘れ去られたジュースミキサー的な扱いを受けるようになってしまったけど、上司の大半がポンコツである可能性を考慮すると、それも仕方ないと思うことができた。

彼女は両親に、ジュースミキサー的寛容さを与えてくれたことを感謝し、その印として初任給には父向けにバーバリのネクタイを、母にはコーチの手袋を贈った。

すでに大学在籍時に住んでいたマンションからは引っ越していた。

いつの間にか、コインランドリーを想う気持ちも冷めていた。毎日、サービス残業を3時間以上こなした挙句、週末には脂ぎったおでこを抱えた上司に居酒屋で2時間以上お説教を喰らわされることもあるのだ。とてもサメのことを考えるヒマなんて、彼女にはなかった。

ある日、たまたま別会社の人たちとの親睦会、と称してタダ酒を飲むことにありついた彼女は、自分の近くにあった小皿にポテトサラダがちょうどよいあんばいで盛り付けられていることに気づいた。ちょちょいと、箸をつついていると隣から「なにすんだよー」という声がした。

「なに」

「それは俺の皿だろ」

言われてみればなるほど、目の前には別の小皿があって、そこにはさっき彼女が自分で取り分けたはずのポテトサラダが山となって盛られていた。

もう一度、隣を見る。

確か最初の自己紹介で「萩原です」とだけ名乗っていた営業の人だ。営業なのに自己主張しない人だなぁという感想を抱いたせいで、酔った頭でも名前を思い出すことができたのかもしれない。大の大人なのにポテトサラダを奪われたくらいでムキになっている様子が面白くて、なんとなく彼女は彼の小皿を取り上げることにした。

「ああ、俺のポテトサラダ」

萩原くんはなんとも情けない声をあげ、しかし抵抗も少なく、ついにはその親睦会においてポテトサラダを食べる機会を失ってしまった。

会に参加した者らが列を為してお店の最寄り駅まで歩く道すがら、なんとなく二人はその列の最後尾にいた。

「俺のポテトサラダ」

「もういいでしょ、いつまでもぐずぐず言わないの。男らしくないよ」

いくら慰めても「俺のポテトサラダ」と恨み節を吹いているので、彼女は「ほら」と自分のラインIDの書かれた紙を渡した。男らしくない萩原くんはそれを受け取ると、さっきまでの悲しげな表情が消え去り、海苔のついた前歯をじぃっとこっちに向けてきた。

やっぱり男の子ってポンコツだ。

彼女は思った。

*

萩原くんはフェイスブックのアカウントも持っていたので、お互いにフォローし合うことになった。もちろん電話番号もメールアドレスも交換した。自分が昔(というには最近すぎるけど)、コインランドリーを手中に収めていたことも告白した。

「なんでそんなに夢中になっていたんだよ」

「別に夢中になっていたってわけじゃないけど」

でも、わかるかもしれない。

なんとなくだけど。

そう言って、萩原くんは飲みかけのアイス抹茶ラテの最後の一口をストローで啜った。そのストローの先端が濡れた氷をつつく様子を眺めながら、ようやく彼女は自分自身の変化について自覚した。

もうアップル社のノートパソコンのOSをいつも最新のバージョンに更新していようがいまいが、それは彼女にとってどうでもいいことだった。

*

初めて萩原くんが彼女の部屋を尋ねてきたときのこと。

「何、これ」

「バールだよ、知らないの?」

「いや、知ってるけどさ」

バールって一人暮らしの女の子の部屋の玄関先に置かれているようなものだっけ、と呟きながらも、彼は嬉しそうに踝丈の短めのブーツを脱ぐために腰を下ろした。

玄関先のバール。

それは彼女が世界に向けて発信する、ささやかな抵抗の証だ。

今であれば彼女にも、あのときの彼が「料理番のジョン・シルバーの片足だって、サメに食べられたんだ。あの物語にサメは深く関係してるんだよ」と言った、本当の意味をわかるような気がした。

きっと、彼も知っていたのだ。

物語の中ですら存在しないサメについて。

「おじゃましまーす」

彼女しかいない部屋に向けて、おどけた様子で部屋に入ってくる萩原くんに「どうぞー」と返事する。

「あれ」

ん。

「何、これ」

「コートレイン。知らないの?」

「レインコートをひっくり返しただけじゃん」

「そうだよ」

コートレイン。

ささやかな抵抗の証。

彼と彼女だけしか知らないサメが、遠い海の底でゆっくりと泳ぐ姿を彼女は想像した。

想像して。

すぐにやめた。

おわり

参考及び引用文献

『宝島』著:スティーヴンスン 訳:阿部知二 (岩波文庫 一九六三年)

『バートルビーと仲間たち』著:エンリーケ・ビラ=マタス 訳:木村榮一 (新潮社 二◯◯八年)

『ゾンビサバイバルガイド』著・マックス・ブルックス 翻訳監修:森瀬繚 翻訳:卯月音由紀 (エンターブレイン 二◯一三年)

『ロールシャッハの鮫』著:スティーヴン・ホール 訳:池田真紀子 (角川書店 二◯一◯年)

『ブライトライツ・ビッグシティ』著:ジェイ・マキナニー 訳:高橋源一郎 (新潮社 一九九一年)

『年を歴た鰐の話』著:レオポール・ショヴォ 訳:山本夏彦 (文藝春秋 二◯◯三年)

(第19回 了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

* 『僕が詩人になれない108の理由あるいは僕が東京ヤクルトスワローズファンになったわけ』は毎月24日に更新されます。

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■