特にレベルが高いとされる中学校の入学試験などで、俳句的な心性を問う、というのがときおり見受けられる。俳句の知識や鑑賞では必ずしもなくて、あくまで俳句的と思われるものへの感受性だ。季節感というよりも、それは世界を構成している事物に対するものだが。

それがなぜレベルの高いところで顕著であるように思われるかと言うと、他のところではそんな余裕がない気がするからだ。本離れが進んでいると言われる今日、まともに本を買うのは受験生とその親くらいらしい。それはいわゆる国語力を付けるためのツールとして買うので、そのレベルの国語力とは意思伝達か、せいぜい感情伝達できる力に過ぎない。

受験などで最低限問われる国語力、すなわち入学後に授業が理解でき、教師や輩と知的にも感情的にもコミュニケーションをとれることを保証された子供であることを望む、そのぐらいしか望めないというのが普通の学校だ。国語力と呼ばれるものを超える日本語の力を問うなど、贅沢極まりない。

そして文化は贅沢極まりないものから生まれる。俳句的世界観を持つことが何の役に立つのかわからないと感じる層は、実は最難関の学校にだって数多くいるし、それによる世界観の確立が日本語、ひいては我々の日本的感性にとって本質的だと感じとる直観力もまた、実は学校のレベルにかかわらず存在する。問われているのは言うまでもなく、子供たちではなく受け入れようとする側の見識だ。

子供たちに日本文化の基層たる俳句的世界観を示すのには、そして実は俳句に拠らない方がいいのかもしれない。俳句を示せば、その形式や名句の知識に捉われてしまうからだ。それよりも俳句的なるものが発生する感性を示すことで、それが存外、子供の目線で捉えた世界に近いことがわかる。

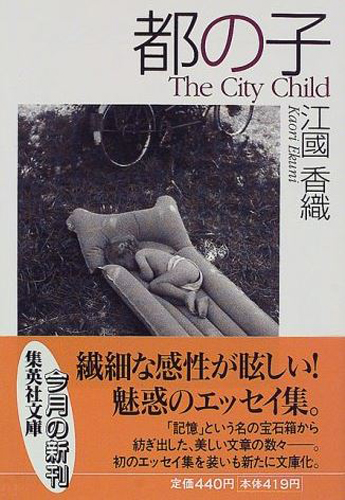

江國香織『都の子』は、それにうってつけの書物である。著者の世界の事物への目線は独特だが、単に子供時代の記憶と感覚を繊細かつ鮮明に再現しているだけとは言えない。そのものの見方、すなわち立ち位置が揺るぎないことこそ注目すべきであって、よるべなき子供らしさとこの確信の両立がどこから来るのかこそ、読み解かれるべきものだろう。

確信と言うよりはむしろ、よるべないことへの諦念と言うべきだろうか。その諦念によってこそ世界は背後もなく、輪郭を際立たせる。その不毛であり豊穣であるものを我々は魅力と呼ぶ。何の役にも立たないものだ。当たり前のように生きていくことを前提とするなら。

子供にとって難問であるものにエッセイ、すなわち随筆がある。子供を題材としていても、大人から見た子供姿である以上、その視点のあり方が理解し辛い。当たり前のように自分の居場所があると思っている大人が、よるべない子供の何を面白がっているのか、わからないのだ。しかしこのエッセイ集について言えば、少なくともその難解さはない。

金井純

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■