安井浩司氏(以下敬称略)の俳句論については何度か書いたことがあるが、ここでは安井の評論『放物線の行方 加藤郁乎以後の俳句』を題材に、近・現代俳句史にも関わる総括的なレジュメをしたい。『放物線の行方』は平成二年(一九九〇年)に俳句同人誌「未定」に発表され、その後評論集『海辺のアポリア』(平成二十一年[二〇〇九年]邑書林刊)に収録された。もちろん近刊の『安井浩司評林全集』(二十六年[一四年]沖積舎刊)でも読むことができる。

はからずも六十年代後半からの加藤郁乎以降という質的な空白状況があって、その方向性を占うことはむずかしい。仮に、その空白が何らかの自己主題を抱えているとすれば、それは俳句形式の歴史的生成の終結ということだろうかと、以前から漠然と考えていた。(中略)

勿論、俳句なる形式が絶化するという夢のようなことではない。歴史的継起性のもとに問われることで成り立ってきた、そういう在り方での骨格が消えるということである。〈超克〉として捉えようとする形式主体が消えて、慣習としての古典的様式だけが漂うということでもあろう。人間の作り出した社会の根底に、それを成り立たしめている根源的な衝動、苦悩、虚無といった領域に語りかけうる形式、いやそういう根源律が生みだす形式として、私達は始まりと終りが、いまや連続の上でなく同一性の上において問われている気がしてならないのである。

(安井浩司『放物線の行方 加藤郁乎以後の俳句』)

俳句に馴染みのない方にはかなり難解な文章だろう。この評論の背景を簡単に説明すると、俳句界には一九五〇年代から七〇年代にかけて〝前衛俳句の時代〟があった。主導したのは高柳重信で、その意味で〝高柳重信と前衛俳句の時代〟と呼ぶこともできる。ものすごく単純化して言えば、重信は「五七五に季語」の定型(以後「俳句定型」と略記)に対して戦いを挑んだ。重信は「俳句形式」という用語を好んで使ったが、それは俳句は定型以外の〝形式〟によっても成立し得ると考えたためである。実際、重信は四行分かち書きの俳句(「多行俳句」形式と呼ばれる)を盛んに書いた。当時はいわゆる「現代詩」の全盛期であり、強引なまでの言語〝実験〟によって新たな表現領域を開拓していた。重信の多行俳句はもちろん〝現代詩の実験〟に大きな影響を受けている。重信は伝統継承的な集団的座の〝文芸〟と決別し、俳句を自由詩や小説と同質の、作家の強い個性に基づく〝文学〟にしようとしたのである。

加藤郁乎は重信門下(重信主宰の「俳句評論」同人)として頭角を現したが、後に重信と袂を分かった。そのメルクマールが俳句同人誌「Unicorn」(昭和四十三年[一九六八年])の創刊である。「Unicorn」創刊は俳壇史的には重信(「俳句評論」)に対するクーデターだと言われるが、文学的に見れば、郁乎を中心に安井や大岡頌司らの若手俳人が大同団結し、重信以降の俳句前衛を模索しようとした動きだった。郁乎は重信系前衛俳句の代名詞である多行俳句の実践者ではなく、従来通りの一行形式の俳句を作っていた。しかし処女句集『球體感覺』(三十四年[五九年])と第二句集『えくとぷらすま』(三十七年[六二年])によって、重信とは明らかに異なる俳句前衛の姿を強く喚起していた。

安井はこの重信から郁乎への前衛俳句の流れを踏まえて、「六十年代後半からの加藤郁乎以降という質的な空白状況があって」、「その空白が何らかの自己主題を抱えているとすれば、それは俳句形式の歴史的生成の終結ということだろう」と書いている。つまり『えくとぷらすま』以降、本質的意味で俳句定型に戦いを挑む新たな俳句形式の生成は行われておらず、郁乎の仕事をもって俳句定型を仮想敵とする前衛俳句運動はひとまず終わったということである。それは必然的に、俳句定型を「〈超克〉(すべきもの)として捉えようとする形式主体が消えて、慣習としての古典的様式だけが漂う」状況を生み出すはずである。

もちろん重信の「俳句評論」同人であり郁乎の「Unicorn」にも参加した安井は、重信系前衛俳句の「終結」が、単純な俳句定型への回帰になるとは考えていない。大局的に捉えれば、俳句は「苦悩、虚無」といった人間の「根源的な衝動」を表現するために生み出された芸術である。この「根源律」を効果(効率)的に表現するために、自然発生的に形成されていったのが俳句定型である。しかし新たな俳句形式によって俳句定型に揺さぶりをかける試みは、かえって俳句定型の強靱さを露わにしてしまう。また俳句定型と俳句形式の対峙は、定型や形式の絶対化をも生じさせる。なぜ〝型〟が生まれたのかは忘れ去られ、定型や形式が一人歩きし始めてしまうのである。

俳句の始点に人間の表現衝動(根源律)があるとすれば、終点にはその表現方法である俳句定型や形式がある。「根源律が生みだす形式として、私達は始まりと終りが、いまや連続の上でなく同一性の上において問われている気がしてならない」という安井の言葉は、俳句の始点と終点、つまり俳句創作衝動とその型を同一のものとして捉えようとしていることを示している。安井の考える俳句は、終点だけ見れば俳句定型(「慣習としての古典的様式」)に近いものになるだろう。しかしそれは従来とは異なるものになるはずである。安井もまた未知の表現領域を求め、文学としての俳句を創造しようとする前衛俳人の一人である。ただその質は、俳句形式を中心に据えた重信-郁乎の前衛俳句とは異なる。

高柳重信は、初句集『蕗子』から俳句の多行形式を構え続けたわけだが、多行形式作品は、高柳にとって、来し方の俳句に対して反・俳句を掲げたわけではなく、自ら認識の中に俳句たらんとして書こうとした〈俳句〉作品以外の何物でもなかった。だから、彼はその中で俳句形式の思想を深めたのである。言葉をかえれば、高柳こそ「敗北の詩」、あるいは亜流性の決意において俳句のニヒリズムを信じた、いわゆる俳句史の一本道に繋がる本格的俳人だったかもしれない。

高柳における初期の遊戯性の強い俳句は、やがて四行の多行形式に定着する。(中略)高柳は、俳句形式の即時性に就く、どこまでも俳句であろうとする俳句、いわゆる俳句形式の思想を見事に具現するはずの〈俳句〉願望を持続して来たのである。

(同)

俳句界には正岡子規高弟の河東碧梧桐による無季無韻俳句(自由律俳句)や、俳句で社会批判思想を表現し、特高警察による検挙者を多数出した新興俳句運動(新興俳句弾圧事件または京大俳句事件と呼ばれる)など新たな試みがいくつもあった。しかし意識的に、俳句を自由詩と同じ多行(行分け)で書いたのは重信が初めてだった。それは保守的な俳句界にセンセーションを巻き起こした。ただ重信の多行俳句は明確な思想的基盤を持っていた。

重信は「俳句は俳句形式が書かせる」と言った。季語入りで五七五の言葉を並べれば、誰でも俳句らしきものを詠むことができるのである。そこに作者のオリジナリティはほとんど含まれていない。あるのは俳句定型ばかりである。重信の試みが真にスキャンダラスだったのは、俳人自らが「俳句は俳句形式(定型)が書かせる」ことを初めて認めた点にある。それは俳句は座の遊びの〝文芸〟であり、近代以降の〝文学〟と呼ぶに値しないと断じた桑原武夫の俳句「第二芸術」論(昭和二十一年[一九四六年]発表)と微妙に呼応している。

安井は「多行形式作品は、高柳にとって、来し方の俳句に対して反・俳句を掲げたわけではなく、自ら認識の中に俳句たらんとして書こうとした〈俳句〉作品以外の何物でもなかった」と論じている。重信の多行俳句形式は、なによりもまず、俳人(作家主体)が俳句定型に呑み込まれてしまわないための方途としてあった。多行俳句形式は、定型をなぞっているだけなのに文学作品を創造しているかのような錯覚に陥る俳句の陥穽を忌避し、真の〝文学作品〟を書くための方法だったということである。その意味で重信は「俳句史の一本道に繋がる本格的俳人」だったのであり、「高柳重信即多行俳句」という安井の評言は正しい。ただ重信は、自らの試みが「敗北の詩」に終わるだろうという予感も抱いていた。

■高柳重信句集『蕗子』(昭和二十五年[一九五〇年])より■二十七歳■

船燒き捨てし

船長は

泳ぐかな

■同『罪囚植民地』(昭和三十一年[一九五六年])より■三十三歳■

なまぐさき

眠りの

蛇を

雪降りつつみ

■同『蒙塵』(昭和四十九年[一九七四年])より■五十一歳■

吊るされて

一と夜

二た夜と

揺れるばかり

* 「一と夜/二た夜と」の「と」と「た」はオリジナル表記では小文字

■同『山海集』(昭和五十一年[一九七六年])より■五十三歳■

飛驒の

美し朝霧

朴葉焦がしの

みことかな

■同『日本海軍』(昭和五十四年[一九七九年])より■五十六歳■

松島を

逃げる

重たい

鸚鵡かな

初期から晩年(重信は六十歳で死去した)に至る重信の多行俳句である。その作品は意気軒昂な「船燒き捨てし/船長は//泳ぐかな」から始まると言って良い。重信は大方の俳句の決まり事を焼き捨てて、大海原に一人泳ぎ出すような覚悟で多行俳句を始めたのである。しかし重信は徐々に苦悩を深めてゆく。それは『罪囚植民地』という句集タイトルに表れているだろう。『蒙塵』は「都落ち」の意味で、動乱に際して天子が頭から塵をかぶって都から逃げ出した『春秋左伝』の故事から生まれた熟語である。「吊るされて/一と夜/二た夜と/揺れるばかり」と停滞と逡巡を繰り返していた重信は晩年の句集で回帰を始める。『山海集』や『日本海軍』収録作品の骨格は伝統俳句的で、一行表記でも違和感はない。

重信は俳句定型の陥穽を避け、俳句文芸ではなく俳句文学を創作するために多行俳句形式を生み出したわけだが、そこには矛盾があった。俳句定型に俳句形式を対峙させ得ること自体が俳句の特殊性を示している。小説や自由詩が作家の自我意識を核として、その外殻に作家ごとに微妙に異なる小説文体や詩の書法といった形式を形成してゆくのに対して、俳句では形式と内実が安定構造的に一体化している。俳句において俳人(作家)の自我意識はアプリオリで特権的なものではなく、自我意識を俳句構造に沿わせることで初めて作家の個性を表現できる。俳句の主体は常に〝俳句そのもの〟であり、その意味で俳句は集団的文学である。俳句はヨーロッパ的自我意識文学(明治維新以降の日本近現代文学)とは決定的にその質が異なる。

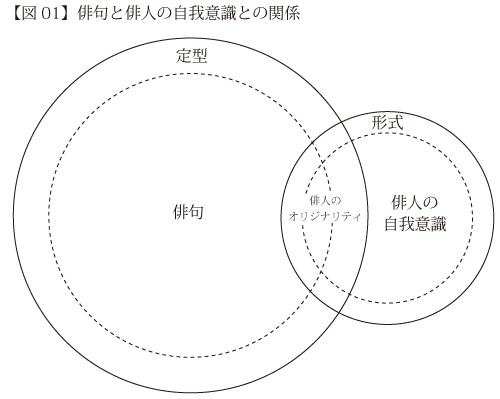

【図01】は「俳句と俳人の自我意識との関係」を図化したものである。俳句は日本人の集団的無意識総体としてほぼ独立した形で存在している。俳人は俳句に自我意識を重ね合わせることでオリジナリティを表現する。自我意識をほぼ完全に俳句に重ね合わせてしまえば「俳句即生活」になるだろう。なんの躊躇もなく俳句定型に沿って俳句を表出できるようになる。多くの俳人が気力・体力が衰える晩年にそのような境地に至る。しかしたいていの俳人は俳句に対して多少の戦いを挑む。動かしがたい俳句定型を自我意識が生み出した形式に変容・修正しようとするのである。この場合の形式はいわゆる「俳風」と呼ばれる。

重信は俳句定型の微修正では飽きたらず、明らかに形態が異なる多行俳句形式を定型に対峙させた。新たな俳句形式を創出することで俳句の生成構造を一から生き直し、それを我が物にしようとしたのである。その意味で重信の俳句形式と俳句定型は構造的に相似である。しかしこの試みの先には俳句の故郷が立ち現れるはずである。俳句定型と俳句形式が等価なものとなれば、もはやそれは一体化して良い。安井は重信は、「どこまでも俳句であろうとする俳句、いわゆる俳句形式の思想を見事に具現するはずの〈俳句〉願望を持続して来た」と書いたが、重信の俳句形式は究極のところで俳句定型の思想と一致している。

最晩年に重信は、山川蟬夫というペンネームを使って有季定型の一行俳句を書き始めた(昭和五十二年[一九七七年]に『山川蟬夫句抄』として刊行され、五十五年[八〇年]に増補版の『山川蟬夫句集』が刊行された)。句は「春」「夏」「秋」「冬」「雑」の五章に区分されている。いかにも重信らしいラディカルさだが、『山川蟬夫句集』によって重信が、多行俳句形式という「敗北の詩」以降の俳句ヴィジョンを模索していたのは確かだろう。ただこの新たな試みは昭和五十八年(一九八三年)の重信の死によって未完に終わった。

また俳句定型に新たな俳句形式を対峙させたことからわかるように、重信は最後まで強固な自我意識を手放さなかった。しかし重信の試みに触発されて、俳句定型に呑み込まれない、ほぼ完全に独立した俳句形式を模索する俳人が現れた。加藤郁乎の『えくとぷらすま』において俳句定型と俳句形式は、相似だが独立した言語宇宙構造として並存している。(中編に続く)

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■