玉の緒よ絶えなば絶えねながらへばしのぶることのよわりもぞする

この歌にみられるような、激しい「忍ぶる恋」の世界は、よく(式子)内親王の主題と作風を代表しているといえるだろう。一首は和泉式部の「絶えはてば絶えはてぬべし玉の緒に君ならんとは思ひかけきや」を想起させられるが、式部がほとんど捨て身の情を傾けつくして、「死ぬなら死んでもよい。こんな激しい思いの対象にあなたがなってしまおうとは、かつて思いもしなかったのに」とうたっているのに対して、内親王のうたい方はきわめてきびしい抑止の情によって特色的である。

「死ぬなら死んでしまっても悔いはしない」といううたい出しは同じであるが、内親王はその内攻する恋の激情を「生きて忍び耐えることができそうもないから」といううたい方をしている。つまり、積極的かつ解放的な式部の立場とは全く逆の方向に式子内親王の恋の場の主題はあったのである。それは完璧な「忍ぶる恋」であり、忍びとおさねばならぬゆえにいっそう激しい、だが誰にもおかされぬ全き形の恋であった。

(馬場あき子『日本女歌伝』『玉の緒よ絶えなば絶えね-式子内親王』昭和五十三年[一九七八年])

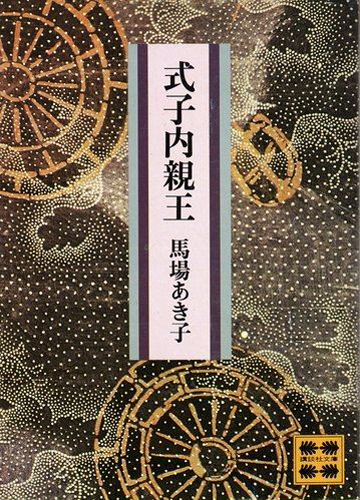

馬場には王朝時代を代表する歌人『和泉式部』と『式子内親王』を論じた著書がある。和泉式部は平安時代中期、藤原道長時代の人で、道長の娘で一条天皇の中宮彰子の女房だった。当時は道長が「この世をばわが世とぞ思ふ望月の欠けたることもなしと思へば」と詠んだ摂関政治全盛期であり、道長は彰子のために優れた女流歌人を集め、中宮殿は一種の文化サロンと化していた。紫式部は和泉式部の同僚だった。また同時期に清少納言が中宮定子に仕えていた。『和泉式部集』には清少納言ら当時の歌人との贈答歌が収録されている。紫式部が『紫式部日記』で和泉式部を、「まことの歌よみざまにこそはべらざめれ。口にまかせたることどもに、かならずをかしきひとふしの、目にとまる、よみそへはべり」と批評したことはよく知られている。和泉式部は本格的歌人のような歌は詠めないが、口からふと溢れ出た歌であっても、必ず目にとまる、情緒ある一節が詠み添えられている、という意味である。

式子内親王は和泉式部より百年ほど後の、平安時代末の歌人である。父は後白河法皇、母は高倉三位局の皇女である。ただ当時は平家全盛時代だった。院政の世を支えたのは新たに台頭してきた武士たちだが、平清盛は摂関家と同じように娘徳子を高倉天皇に入内させて皇子(後の安徳天皇)を産ませ、政治の実権を握ろうと図った。そのため式子内親王は好子、休子の姉妹と共に斎宮にさせられ独身のまま終わった。兄守覚も仏門に入り、俊英の誉れ高かった以仁は親王宣下すら受けられず、全国に平氏討伐の令旨を発して挙兵し南山城の加幡河原で戦死した。なお藤原定家は式子内親王家の管理に携わっており、特に内親王薨去直前の病状についての記事がその日記『明月記』に残されている。

馬場が王朝女流文学論で明らかにしようとしたのは、端的に言えば日本文学における自我意識文学の祖型である。それを担ったのが女流歌人たちだった。王朝時代はもちろん近世に至るまで、女性たちは抑圧された存在だった。しかし王朝女流歌人たちは、政治的言語であった漢文に代わる仮名を手に入れたことで、溢れるようにその内面を表現し始めた。またそれはほぼ政治と関わりのない内面表現(自我意識表現)だった。「王朝的物言いの中では、「世の中」とはそのまま「男女の間柄」をいうことばであったが、そして女にとっては、それがまた、そのまま「生」でもあった」(馬場)のである。

もちろんそれは、テキスト曲線的に言えば男女の性別を問わない女性性エクリチュールである。馬場は「みずから反社会的無用者たることに賭けたアウトサイダーたちによって、正統を保ってきた日本の文学史の中には、「身を用なきもの」におもいなした捨ての精神とともに、一点捨てきれぬ妄執として文学をえらんだ人がひじょうに多い」「一個の人間の情念が政治よりも強いことを知ったものだけが、文学をその妄執としてえらびうるのである」(『妄執論』)と書いている。そのような無用者として、だが仮名書きの和歌を武器に名を残した最初の歌人に在原業平がいる。王朝女流歌人たちは男たちの政治に振り回され、時に無用ものの位置に身を置かねばならななかったという意味で、業平の正統後継者たちだった。

平安物語文学の頂点は紫式部の『源氏物語』である。しかし紫式部の批評に関わらず、和歌では和泉式部が突出している。和泉式部は細かな技巧に拘泥しない直情型の歌人であり、天性の詩人だった。代表作に「黒髪の乱れも知らずうち臥せばまづかきやりし人ぞ恋しき」(大意-黒髪乱れるまま床にうち臥せばわたしの長い髪を指で梳いてくれたあなたが恋しい)などがある。このような艶やかで実感をもって迫る歌を詠んだ歌人は他にいない。和泉式部の焦がれるまでに男を恋う情熱は、現代人とさほど変わらない。馬場は「与謝野晶子が、遠き代の歌のライバルとして和泉式部を意識していたことはあまりにも有名である」(『女流の歌にみる怨念の系譜』)と書いたが、維新以降の自我意識文学の奔流の中で、その祖型として鮮やかに蘇ったのが和泉式部の和歌だった。

馬場はまた、「物語のとじめとじめに歌をもって心を述べ語り据えることを方法とした(紫)式部において、物語が狂言綺語であるならば、歌はその物ぐるおしい虚構性をしずめるための、またはその虚構性に実感を添えるためのものであった」(『めぐりあひてみしやそれとも-紫式部』)と批評している。当時の和歌は相手のある贈答歌であり、物語の世界を得意とした紫にとって、和歌は意識を現実世界に引き戻すための役割を果たしていたということである。実際、散文書きであった紫式部も清少納言も和歌の名手ではなかった。それに対して和泉式部は現実関係を前提に、相手の心に突き刺さるような歌を即座に詠んだ。和歌を介して和泉式部の熱い自我意識が相手(読み手)に飛び込んでくるのである。

ただ物語であれ和歌であれ、平安中期までの王朝女流文学が、基本的に現実世界の関係性に基づいていたのは確かである。しかしそれは平安後期に至ると徐々にその質を変えてゆく。式子内親王の「玉の緒よ絶えなば絶えねながらへばしのぶることのよわりもぞする」は、和泉式部の「絶えはてば絶えはてぬべし玉の緒に君ならんとは思ひかけきや」の本歌取りと言って良いが、そこにはもはや恋い焦がれる男、つまり現実の人間関係は存在しない。内親王は〝死んでしまってもいいが、それは生きていると、恋忍び続ける自分の自我意識を維持できそうにないからだ〟と詠んでいる。内親王にとっては耐え続けることこそが重要なのであり、その情念は架空で空虚な極点に向けて内攻している。観念と言語技巧が極度の抽象に向かっていた時代背景がこのような歌を生んだ。

馬場は『古今和歌集』について、「焔をもたずして燃焼をうたう技術とは、それは全く技巧的に燃焼のイメージを造ることでしかない。このような純粋な技巧主義を一つの方針として掲げたところに、〈ことば〉を信頼しようとし、ことばに賭けた一つの時代の夢があったといえよう」(『文学的参加の空間』)と批評した。この純粋技巧主義は、『古今和歌集』から三百年後に成立した『新古今和歌集』で恐るべき頂点に達する。この時代には歌枕はもちろん、縁語や掛詞、本歌取りなどありとあらゆる歌の技法が総動員された。歌人たちは二十世紀の現代詩人たちのように、言葉による新たな表現可能性を追い求めた。あるいは言葉の中に、抽象的だが至高のイデアがあると深く信じたのである。

現代詩人たちが作品でその生活の機微を描くことがなかったように、式子内親王は平家政治によって最も圧迫を受けた貴人の一人であるにも関わらず、兄以仁王の討ち死にを始めとする実人生での重大事をほとんど歌に残していない。内親王の和歌は、ある種の観念の塔に閉じ籠もることで支えられている。内親王の和歌の特色としてしばしば指摘される〈詠め〉である。馬場は〈詠め〉について、「それは婉曲な拒否の姿勢とも受け取れるが、断絶を求めているのではない。そのしみじみと見つめる物思いの中には、自己をも肯定せず、見ている現実をも肯定できない式子のかなしみがあるように思う」(『式子内親王』)と書いている。

この極度の技巧主義は、藤原定家の「見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮」で極点に達したと言えよう。定家は現実には何もない寂れた空間に言語的な花と紅葉を出現させた。『新古今和歌集』の時代、文字通り王朝(文化)時代は終わろうとしていた。また技巧が極度の洗練に達したということは、その内実である観念もまた抽象の度を増したことを意味する。王朝時代の男性性ベクトル-すなわち権力や浄土も、女性性ベクトル-つまり情念渦巻く鬼の世界も、かつての生々しい肉感を失って希薄化し始めていたのである。それは王朝文化そのものが相対化され、大きく客体化される時代の始まりであった。

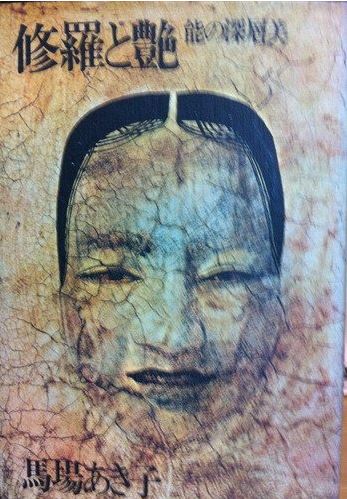

私はいまかりに、そうした能を語るための共通項として、〈修羅〉と〈艶〉の共存と混淆という、背反するかにみえる情念と美意識の結合を主題としてえらんでみた。そして、能が十四世紀後半から十五世紀にかけての〈整理の文学〉であり、大胆な総合への意欲を見せた〈混淆の美学〉であることを考えていきたいと思う。

〈整理の文学〉というようなよび方は、南北朝内乱後に誕生した新時代の新芸能をさすことばとしてはいささか斬新さに欠け、充分に思うところを表わせてはいないが、先にも述べたように、能の台本ではまず何よりも本説、つまり正しい出典が尊重されたので、過去の文学や伝承・歴史の世界が渉猟され、人気のあった人物・事件の大方がえらびぬかれている。選ばれたそれらは、もちろん古典の中のそれとしてだけでなく、それぞれに新しい時代の側面をうかがいうる解釈が加えられ、作品化され、再編成されている。

(馬場あき子『修羅と艶 能の深層美』昭和五十年[一九七五年])

能楽は室町時代初期に観阿弥、世阿弥親子によって大成された。観阿弥は大和申楽四座の結城座を率いていたが、応安七年(一三七三年)に京都今熊野神社境内で演能して足利三代将軍義満に見出された。少年時代の世阿弥(幼名・鬼夜叉)に接見した関白二条良基は、「なによりも又顔立ち、振風情ほけほけとして、しかもけなわ気に候」と書状に書き残している。世阿弥は十歳前後の美少年で、いわゆる稚児としても義満の寵愛を受けた。以後観世一座は将軍お抱えの能楽師とみなされるようになった。

素朴な実感だが、近世になって成立した比較的新しい芸術であるにも関わらず、能楽を古い古い芸能だと感じている人は多いだろう。その理由の一つは、「能の台本ではまず何よりも本説、つまり正しい出典が尊重された」からである。また能楽はわかりにくいと感じておられる方も多いのではないかと思う。文語体だからと言うなら、大方の現代人にとっては歌舞伎も同様のはずである。しかし必ずしも言葉の問題ではなく、能はその表現内容自体が捉えにくいのだ。その理由は能が「〈修羅〉と〈艶〉の共存と混淆という、背反するかにみえる情念と美意識の結合を主題」としているからである。またなぜそのような背反統合が起こったのかと言えば、それは能楽が「十四世紀後半から十五世紀にかけての〈整理の文学〉であり、大胆な総合への意欲を見せた〈混淆の美学〉」だからである。

数百年に渡る歴史は一足飛びの大きな変化と考えることもできるし、過去の遺産をすべて引きずったままズルリと横滑りしたとも捉えられる。平家滅亡によって鎌倉に武家政権が誕生したわけだが、それを江戸時代にまで一直線に続く武家社会の成立だと言うことはできない。歴史学者の網野善彦が指摘したように、確かに鎌倉幕府の武力は強大だったが、所領などを見ると京の朝廷と東の鎌倉幕府の力は拮抗している。見方によっては東西二つの政権が存在したとも捉えられる。特に鎌倉初期における文化的優劣は決定的だった。

八代集の最後を飾る後鳥羽院の勅撰和歌集『新古今和歌集』は、粗暴な板東武者に対する院の文化的プロパガンダだったとも捉えることができる。後鳥羽院は言うまでもなく承久の乱で執権・北条泰時追討の院宣を発し、敗れて隠岐島に流され配所で没した文武両道の帝王である。後鳥羽院もまた鬼と化し、やがて国家鎮護の礎となってゆくわけだが、鎌倉時代を通して東西の政治的拮抗や文化的優劣は存続した。鎌倉幕府滅亡の過程は複雑だが、後醍醐天皇による倒幕計画が端緒になったのは間違いない。後醍醐は後鳥羽と並ぶ最後の古代的天皇である。鎌倉府滅亡後、後醍醐は天皇親政による建武の新政を始めたが、足利尊氏らの離反によって挫折し、五十年以上に渡る南北朝時代となったのは周知の通りである。

尊氏を祖とする室町幕府は、平家と同様に一種の公武合体政権である。ただ平家時代とは異なり、幕府を脅かす力を持つ守護大名たちが各地に群雄割拠していた。彼らを統御するためには武士階級を超える権威が必要であり、それが平家とは質の異なる室町公武合体政権を生み、南北朝に別れた正統天皇擁立の争乱となった。圧倒的武力を持たなかった足利政権は、京に陣取り天皇を〝玉〟としておさえることでその権威を維持した。また義満を始めとする将軍は守護大名たちを操ることに長けた権謀術策家だった。南北朝時代を描いた『太平記』を読めば、この時代にいかに不意打ちや裏切りが横行していたのかがよくわかる。義満は明徳の和約(一三九二年)によって南北朝合一を実現したが、持明院統(北朝)と大覚寺統(南朝)を交互に即位させるという両統迭立の約束は守られなかった。

ただ義満の和約によって、一応の平和が訪れたのは確かである。そして仮名文字の普及が一気に平安女流文学を開花させたように、この平和の時代に過去と現在の意識・無意識を整理・統合する形で短期間に確立されたのが能楽だった。京の足利公武合体政権の貴人たちは、公家化せざるを得なかった武士たちと、平安王朝的な教養を持ち朝廷内で関白太政大臣という高位に上り詰めながら、すでに実権を奪われた二条良基のような知識人貴族たちだった。権力者に庇護された能楽はそのような微妙なバランスの上に成立した。それは王朝的雅を旨としたが、もはや純平安朝的なものではあり得なかった。

思想的に言うと室町初期は密教と禅宗の混淆期である。平安仏教が密教だったことはすでに述べたが、それは大日如来を本尊とし仏(浄土)と鬼(地獄)の実在を信じる宗教だった。思想的には〝有神論的有本質論〟である。しかし鎌倉時代以降に盛んになる禅宗は、仏や浄土、地獄の存在を認めず、世界を〝無の一如〟で捉える〝無神論的無本質論〟だった。禅の思想に魅了されたのは、実際に戦場に出て戦わなければならない武士たちである。明日死ぬかもしれぬ武士たちは、ありのままの世界を裸眼で見つめ、それを〝無である〟と思い定める一種の悟りによって、心の平安と荒ぶる闘争心を得たのである。この心性は、基本的には密教的思想フレームの中で展開した平安文学の中でも徐々に育まれている。

平安文学において強烈な自我意識を表現した和泉式部でさえ、「暗きより暗き道にぞ入りぬべき遥かに照らせ山の端の月」と仏の光に導かれることを希求した。それは平安期を通して変わることがなかったが、先に見たように式子内親王の『新古今』時代には、仏や鬼の肉感性が失われている。『平家物語』は中世文学の傑作で、よく知られているように静謐な仏教的諦念と雅な言葉で貫かれている。しかし源平争乱は『平家物語』に描かれたような生やさしいものではなかった。

今上天皇(安徳幼帝)が戦乱で亡くなったのは後にも先にもこの時だけである。つい先頃まで栄耀栄華を誇った平家の公達らが皆殺しにされる世の中で、浄土の実在を信じるのは難しく、地獄は現世に広がっていた。藤原俊成・定家親子は和歌の神髄を〈幽玄〉と表現したが、それは密教思想を信じ切れない歌人たちが打ち立てようとした、純芸術的な至高美のイデアだった。『新古今』の歌人たちは確かに一瞬そのようなイデアに触れた。『新古今』は稀代の傑作である。しかしそれも急速に色あせてゆく。

南北朝争乱時代には大合戦は起こらなかったが、闇討ち、裏切り、暗殺が横行する戦いは、源平大合戦よりも遙かに隠微で凄惨だった。武士はもちろんそれを補佐せざるを得なかった貴族たちも、政権にある者らは誰もが心の中で、無念を抱えたまま死んでいった人々の怨嗟の声を聞いていた。それらはまだ目に見える鬼として権力システムに組み込まれていなかった。生々しい不定形の妄執を発していたる所に偏在していた。その鬼以前あるいは以降の妄執を描き、それを浄化してみせることに世阿弥ら能楽師は全精力を注ぎ込んだのである。

能楽は確かに平安王朝文化や思想を受け継いでいる。能の主人公(シテ)のほとんどは妄執を抱えた幽鬼である。その言葉は明らかに平安女流らの饒舌な女性性エクリチュールであり、苦悩する自我意識の内面的心情告白(独白)である。またワキ僧の祈祷によって幽鬼(シテ)が成仏するのは、能が密教的な浄土と地獄のフレームを援用していることを示している。しかしシテが成仏する曲は全体の半分程度である。幽鬼は妄執を抱えたまま闇の中に消え(溶暗)、あるいは朝の光の中に薄れてゆく(溶明)。それは禅の〝無〟が能のベースになっていることを示唆している。

王朝文化の雅の諸要素をふんだんに取り入れてはいるが、能の内実は生々しい。題材は過去の物語や歴史的事実だが、そこで表現されたのは裸眼で見つめた同時代の現実である。世阿弥もまた〈幽玄〉を能の最高の位とした。しかしそれはもはや俊成・定家的な純芸術的イデアではあり得なかった。世阿弥の〈幽玄〉はあくまで現実世界に留まりながら、それを強引に上位審級に至らしめようとする極めて困難な止揚である。

鶴山裕司(下編に続く)

■鶴山裕司詩集『国書』■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■