実は、ミヒャエル・エンデという作家があまり好きではない。ならば取り上げなければよいようなものだが、現代において、わりかし重要な作家ではないか、とは思う。頭でそうは思っても、いまひとつ評価を高めようという気にならない。それはなぜか、ということに関心はある。

『はてしない物語』(単行本)を、では読んで退屈したかと言うと、そんなことはなかった。「読んでいる本のなかへ入ってしまう物語」を書きたい、というエンデの目論見は見事に成功している。本の中の世界と現実の世界を行ったり来たりする、そのめまぐるしさに幻惑されるスリリングな快感を誰もが味わえると思う。それだけでも記憶に値する本である。

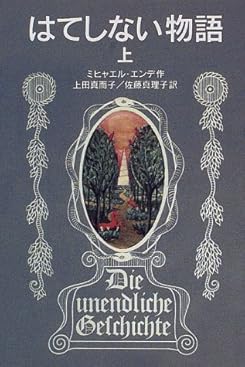

ただしかし、この本の内容が果たして時代を超えて記憶されるだろうか、とは思った。実際のところ現時点ですら、内容はほとんど覚えていない。主人公の男の子が本の中とこちら側とを行ったり来たりするという狙い、豪華本の凝った意匠のみが忘れがたい。

エンデの情熱は、創作物としてのオリジナリティを発揮することではなく、ある典型としてのファンタジーに古今東西の思想を反映させることにあり、現代の思潮であるポスト・モダンを書物 = メタ書物という形態で提示することにあると思える。すなわちエンデの物語は、プレテキストと先人の思想をこの書物の中にまとめるという試みの物語であり、その冒険のわくわく感に尽きるのだ。

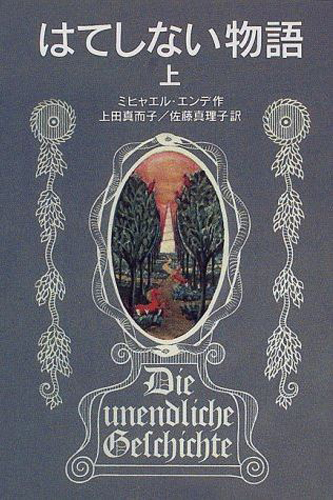

そのわくわく感にしかし、強く疑問を感じざるを得なかったのは、『はてしない物語』の文庫版を見たときである。絵のある児童書の文庫化はがっかりなものになることもあるけれど、箱入りの単行本を縮小し、挿絵もそのままであれば雰囲気だけはなんとか伝わるものである。だが『はてしない物語』の文庫版はさらにその物語の本質を、あまりいい意味でなく露わにした。

『はてしない物語』の幻惑感を担っていたのは言うまでもなく、緑と茶色の二色刷りで本の中の国と現実とを描き分けるという印刷・編集の手法であった。シンプルなやり方だが、それが児童向けのシンプルなファンタジーに組み込まれれば、二つの色がたとえばめまぐるしく入れ替わると、「本を読む」という静的な意識に対し、ごくストレートにスリリングな運動を強いることができる。

二色刷りが不可能な文庫版ではどうなっているかというと、異界を描いているパラグラフや行の上部の余白に、装飾的な波線が入っている。苦肉の策だが、これはまったく違うことだ。ページ上部の余白を参照するというワンクッションが入れば、幻惑感は消失する。魔法が解けるのだ。

ページ余白に波線を入れるというのは、「書物」をいじることに過ぎない。姑息な手法ではあってもテキストの色を変えるというのは、「文字」を直接いじることである。私たちにとって本当に意味のある幻惑、わくわく感とは文字の画(視覚イメージ)と物語の互いの侵食によって認識の根幹が揺さぶられる感覚なのである。

それが消えてなくなったとき、後に残るのが過去のテキストや思想の残骸であったとしたら、それはインチキを見破られたマジックのみすぼらしさでしかあるまい。

小原眞紀子

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■