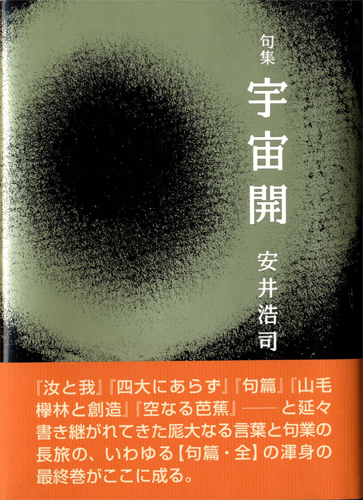

安井浩司の最新句集(第十六句集)『宇宙開』は、安井氏後期の仕事の仕上げであると同時に、俳句との新たな戦いの幕開けでもあるだろう。

本書は昭和六十三年刊『汝と我』(補『風餐』を含む)より始まり、続いて『四大にあらず』(平成十年刊)、『句篇』(平成十五年刊)、『山毛欅林と創造』(平成十九年刊)、『空なる芭蕉』(平成二十二年刊)の一連の仕事を承けての最終篇となるものである。それを終えた只今、この六巻を敢えて「句篇・全」と呼び、まさにそれが自立した総体のごとくに思えてくる如何ともしがたい感慨を、改めてここに記しておきたい。

(句集『宇宙開』「後記」より)

『宇宙開』は『汝と我』から二十六年に渡って続けられた、「句篇」連作最後の書である。この仕事は平坦な道のりではなかった。安井氏は句集『句篇』「後記」で「本書は一応、『汝と我』(昭和六十三年)、『四大にあらず』(平成十年)の流れを継いで、〝句篇・全〟とでも呼びたき三部作の仕上げのつもりである」と書いている。安井氏はその名も『句篇』と題した句集で一度は連作を終わらせるつもりだった。しかしそれは六部作でようやく完結したのである。では安井氏は「句篇」連作で何を企図していたのだろうか。

私は(中略)〈変〉の世界から、そこをクリアし、ある超越的世界へと突き出ることを願っていたのであった。(中略)はや絶対言語への信仰が始まっていることを隠すわけにはいかない。(中略)ここに犇めく作品が何を具現しつつあるのか、自ら不悉と言う外はない。ただ新しいアニミズムの意志と、汎生命的なものの主宰性を呼吸しようとしていることは窺われる。

(句集『汝と我』「後記」より)

今とてその願い(注―「絶対言語への信仰」)に何の変わりはない。ただ歩むほどに、私共の自然言語の裾野や涯を旅する外はなく、その奥深さを知らされるばかりであった。それにしても、自分自身の「現実」を奮い立たすに苦心した歳月でもあり、その結果としての、やや複雑な様相を呈した必然の句篇でもある。

(句集『四大にあらず』「後記」より)

様々な書き方をしているが安井氏の思想は一貫している。句篇連作の目的は、「〈変〉の世界から(中略)ある超越的世界へと突き出ること」である。それは不定形に変化し続ける言語世界から、透明で静謐な「絶対言語」世界に到達することだと予感されている。しかしあらゆる文学作品はわたしたちが日常使っている言葉で書くほかない。『四大にあらず』「後記」の「歩むほどに、私共の自然言語の裾野や涯を旅する外はなく、その奥深さを知らされるばかりであった」という言葉は、日常言語(自然言語)の上位審級として措定し得る絶対言語など存在しないことを示唆している。

安井氏は『四大にあらず』執筆の日々を、「自分自身の「現実」を奮い立たすに苦心した歳月」だったと書いている。彼の言う「現実」とは日常世界、つまり自然言語が支配する世界のことではない。絶対言語世界のことである。安井氏は自然言語の強靱さ、奥深さに悩まされながら、あくまで絶対言語世界を表現しようとしていたのである。この意味で『四大にあらず』は始まったばかりの句篇連作の先行きに微妙な影を落とす句集だった。現実世界を構成する、風・土・水・火の『四大(元素)にあらず』という否定形がそれを表しているだろう。

三部作(『汝と我』『四大にあらず』『句篇』)の継続的なテーマを展べようとする姿勢に何ら変りは無い。だが敢えて申せば、それは〈存在の洗礼〉様式をまさぐりつつ、更なる〈霊〉的高揚へと促される日々であった。しかし事は単純ではない。(中略)詩的言語の劇的命運を感じつつ、なお遙かなるものを尋ねて隘路に佇む己れを自覚せずにはいられなかった。

(句集『山毛欅林と創造』「後記」より)

今や是空、是色などと力む気は毛頭無いが、さりとて「空」なるものの孕む真相にいよいよ無責任で在ることは出来ず、その真性を尋ねてのささやかな夢を捨てるわけにはいかないだろう。

(句集『空なる芭蕉』「後記」より)

句篇連作後半の『山毛欅林と創造』のあたりから、安井氏の方法は微妙に変化する。絶対言語の探究というテーマは変わらないが、そこに到達するためには「〈存在の洗礼〉様式をまさぐりつつ、更なる〈霊〉的高揚」が必要だと安井氏は書いている。自然言語と戦いねじ伏せるのではなく、言語と物との関係(言語がなければ物は存在しない)、つまり「〈存在の洗礼〉様式」自体を俯瞰できる審級へと作家主体の位相を高めるのである。安井氏はそれを「「空」なるものの孕む真相」とも呼んでいる。

この「〈霊〉的高揚」は、原理的に言えば世界=言語生成システム自体を相対化する試みである。世界創造は、言語による世界内存在の命名・固定化のアナロジーとして捉えることができる。神によって世界創造(言語による世界内存在の出現)が起こったと考えるのは人の自由だが、創世以前に世界は存在しない。つまり「空」である。しかしこの空は何もない無ではない。まだ名付けられていない存在源基が蠢くエネルギー総体である。

安井氏は句篇連作後期になって、探究すべき「絶対」の質を変化させている。絶対言語が自然言語の上位審級に、形ある(記述できる)ものとして存在しているわけではない以上、集合・離散を繰り返し、滅びてはまた新たに生まれ出る自然言語(記号総体)の上位(下位基層と言ってもいい)に静謐な世界があるとすれば、それは空の世界である。この空は〝ある意識〟によって現実=言語世界として現象する。方法的に言えば空無の世界に意識が点ずることで世界は創出される。原理としては意識の発生によって空から有が創出されるのであり、そこで最初に生み出された世界=言語は絶対の影を帯びることになるのである。

廻りそむ原動天や山菫 (Ⅰ)

振りむけば円の行なる春の鳶 (Ⅰ)

口にすべからずよ真名のまひる神 (Ⅰ)

夕花野たれかの影に坐る我 (Ⅰ)

駝鳥卵みな運命のくりかえし (Ⅰ)

春の餐ただ主の胸に塗るばかり (Ⅰ)

円頓の大せんべいを焼き上げし (Ⅰ)

揺れるのみ働きもせず至高百合 (Ⅰ)

遠い山河白業のまま羊たち (Ⅰ)

円舟の人のみ沈まず秋の海 (Ⅱ)

盲目の日輪凝視の巫女なれや (Ⅲ)

* 『宇宙開』は七章から構成される。()内は章番号(以下同)

『宇宙開』には円環と静止のイメージが頻繁に表れる。「廻りそむ原動天や山菫」は巻頭句であり、ある原理が働き始めれば「山菫」が現れる(現実世界に現象する)と読み解くこともできるし、山菫を凝視すればそこにある原理の働きが認められると読解することもできる。それは世界生成を司る原理であり、相対化して眺めれば永遠循環的な「円の行」を描く。この世界生成原理は「真名のまひる神」という神的なものとして捉えることができるが、それは人が「口にすべからず」といった質のものである。人間の力では完全解明がほぼ不可能な原理であるわけだが、そのシステムは認識し得る。

「揺れるのみ働きもせず至高百合」という句は、安井氏が、原理の作用と世界生成は同時発生的であると捉えていることを示している。原理が作用すれば百合が現象するのであり、百合の現象によって原理の存在を推測できるということである。世界生成原理と存在現象は表裏一体なのであり、その内実を理解すれば、なんの変哲もない百合は「至高」のものとなる。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■