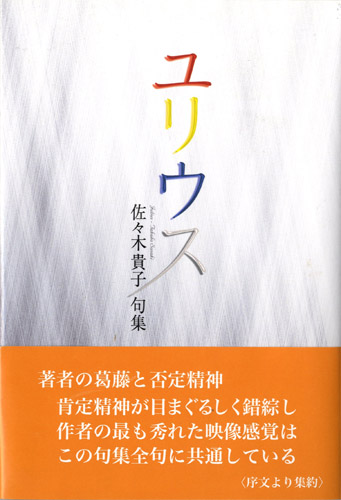

佐々木貴子氏は僕には未知の俳人で、処女句集『ユリウス』で初めてその作品を読んだ。陸俳句会所属で、句集巻頭に主宰の中村和弘氏が「葛藤」という序文を寄せておられる。中村氏は句集「あとがき」の、「およそ一七年に及ぶ俳歴を振り返るに、そのほとんどは有季定型に対する内面的な葛藤であったと思います」という著者の言葉を引用した上で、「そんな葛藤を持ち、俳句に挑んでいる佐々木貴子という若者が私は好きである。ときに痛ましい。そんな折、もう少し肩の力を抜いて、と声をかけたくなる」と書いておられる。佐々木氏は良い師に恵まれたと思う。

夏草が砂場に生えて人恋し (Ⅰ 黎明 1997~2005年)

背を丸め稲架寄りあいし大津軽 (同)

アイスクリーム溶けゆく色の胸さわぎ (同)

遠花火もすこし生きてみようと思う (同)

夏至の日の地球のてっぺん乗るわたし (同)

句集『ユリウス』は九章から構成される。各章にタイトルが付けられているが、基本的に作られた順に俳句作品が収録されている。第Ⅰ章は「黎明 1997~2005年」で、佐々木氏の初期作品のセレクトのようだ。伸びやかな句が並んでいる。俳句を作ろうとして出来上がった句ではなく、作者の内面を俳句に当てはめ表現した作品だと言っていいと思う。

作品を読めば明らかなように、表現されているのは作者の自我意識である。この自我意識は「人恋し」くなる弱いもので、時には「もすこし生きてみよう」と絶望的な吐息を漏らしたりする。しかし一方で「地球のてっぺん乗るわたし」といった高みにも駆け上がる。

俳句創作の端緒が自我意識表現に置かれている以上、一冊ごとの句集の主題(テーマ)は必要ないだろう。それが句集『ユリウス』が編年体で刊行された理由だと思う。佐々木氏は「あとがき」で「有季定型に対する内面的な葛藤」があると書いているが、それは俳句形式の本質としての有季定型に対する葛藤(探究)ではないだろう。むしろ自在な表現を妨げる異和として有季定型があるのではなかろうか。

春の宵こころは白きまるとなる (Ⅵ 驟雨 2010年)

ミルクゼリーコーヒーゼリー君は謎 (同)

むしゃくしゃを丸め投げたらポンと花 (Ⅶ 夏の都へ 2011年)

雪がこわい真っ白な手紙がこわい (Ⅸ Ⅹ 2013年)

わたくしを清浄綿が咲きほこる (同)

このような表現は魅力的である。坪内稔典氏の口語俳句や黛まどか氏主宰の俳句同人誌「月刊ヘプバーン」(ヘプバーン俳句と呼ばれることもある)など、日常語を素直に使って規則でがんじがらめになった俳句表現の関節を外そうとする試みは数多くある。佐々木氏の作品もそのような試みに近似しているだろう。

「ミルクゼリーコーヒーゼリー君は謎」、「むしゃくしゃを丸め投げたらポンと花」、「わたくしを清浄綿が咲きほこる」は無季だが俳句として成立している。いずれの句も白が詠み込まれており、それは俳句でありながら既存俳句形式の白紙還元を要求しているかのようだ。問題はこのような表現の裾野をどうやって拡げてゆくかである。

人の流れ逆らってゆく金魚かな (Ⅱ 花 2006年)

踏切の妙に明るし夜の雪 (Ⅳ 落暉 2008年)

春隣空におおきな船がくる (同)

皸のいつかはきっと竜の指 (Ⅵ 驟雨 2010年)

春闇のまことの黒は大なる圓 (Ⅶ 夏の都へ 2011年)

引用の五句は「私」や「我(吾)」を含まないという意味で、佐々木氏の作品では一種の写生俳句だと思う。しかし人の流れを逆らって泳ぐ金魚の姿は作者の幻視であり、金魚は自我意識の投影である。「春闇のまことの黒は大なる圓」と想定しているのも作者である。佐々木氏がそのスタートにおいて、何よりも自我意識を俳句で表現しようとしている以上、それは当然のことである。しかし俳句の面白さはその先にもあるのではないか。

祝詞よむほどに万緑濃くなりぬ (Ⅵ 驟雨 2010年)

雪の夜の美し全自動洗濯機 (Ⅶ 夏の都へ 2011年)

この二句には作者の自我意識があまり感じられない。なるほど「美し」と感じているのは作者だが、万人が美しいとは感じない「全自動洗濯機」の存在感が、美=全自動洗濯機という表現で俳句を完結させている。作者の自我意識がその輪廓を残したまま、無・自我意識の方へと昇華された作品ではないかと思う。

満月の柱時計が重くなる (Ⅴ 風 2009年)

句集『ユリウス』の中で最も優れた句だと思う。自由律俳句・口語俳句など、俳句表現の関節を外そうとする試みは、あらかじめ決められた俳句形式の中で自我意識を表現しようとするのではなく、作者の強い自我意識を俳句で表現したいという欲求から生じている。そのため時に俳句形式の規則を壊すことになる。しかし作者が俳人の自覚を持っている限り俳句形式は壊れない。季語や五七五の形式を破ったとしても、俳句形式はそれをさらに上位の俳句形式の中に包みこんでしまうのである。

有季定型の俳人も自由律・口語俳句の俳人も、いずれは俳句形式がその本質として持っている無・自我意識の方におもむいてゆくことになる。そこでは単純なモノを組合わせ、それを叙述するだけで完結した世界観が表現されるのであり、それを生み出した陥没点として作者の名前が記憶される。それが俳句のゼロ地点であり、「満月の柱時計が重くなる」は佐々木氏がそこに到達していることを示している。

佐々木氏の師の中村和弘氏は、句集序文で「もう少し肩の力を抜いて、と声をかけたくなる」と書いたがそのとおりだと思う。この作者は細かな規則にとらわれず、好き勝手に書いた方が良い。学ぶべきは俳句の技法や原理論などではなく、何が自分にとって優れた作品なのかを選ぶ選択眼である。その選択眼(俳句選択基準)をしっかり我がものにすれば、さらにシャープな作品集をまとめられるだろう。

岡野隆

【佐々木貴子句集『ユリウス』書誌データ】

発行 二〇一三年十一月三〇日

発行所 現代俳句協会

〒一〇一-〇〇二一 東京都千代田区外神田六-五-四偕楽ビル七階

印刷所 日本ハイコム株式会社

〒三九九-〇六五一 長野県塩尻市北小野四七二四

定価 一五〇〇円(税込)

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■