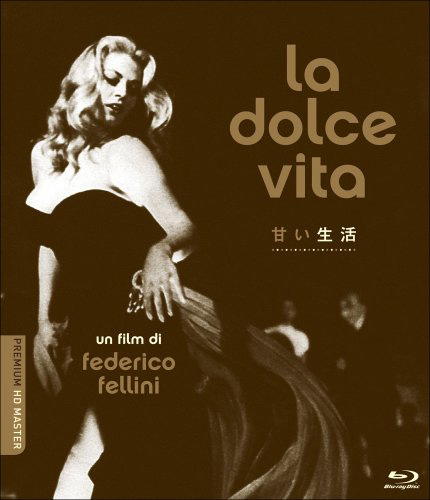

『甘い生活』1960年(イタリア/フランス)

監督:フェデリコ・フェリーニ

脚本:フェデリコ・フェリーニ/エンニオ・フライアーノ/トゥリオ・ピネッリ/ブルネッロ・ロンディ

出演者:マルチェロ・マストロヤンニ/アニタ・エクバーグ/アヌーク・エーメ

音楽:ニーノ・ロータ

上映時間:174分

フェリーニは「距離」の主題にコミュニケーションの不可能性を表象することによって、コミュニケーションが不可能であることを伝達する、前回のフェリーニ批評で僕はこのように書いた。登場人物の間に「距離」を導入することによって、不可能なコミュニケーションを達成してしまうこと、というフェリーニ作品を貫通する主題を捉えようとしたのである。そうすることでこれまで断絶したものと分類されがちであった初期作品と中期作品に連続性を見出す試みであった。今回は、初期作品である『道』(1954年)に、中期作品の『甘い生活』(1960年)がいかに接続可能なのか、本作を記号化社会における失敗のコミュニケーションという観点から捉えることで、二つのフェリーニの代表作を繋いでみたい。

『甘い生活』の冒頭、古代ローマの廃墟の上空を通過するキリスト像を吊り下げたヘリコプターのシーンは、マンションの屋上で日光浴をするブルジョア婦人たちとヘリコプターから婦人たちへと、届かない「声」を発するマルチェッロとの絶対的断絶を表象していた。最先端テクノロジー、つまり技術の象徴に吊るされるキリスト像が、半裸の女性たちに手を振られるというバフチン的な意味での、聖なるものの「卑俗化」を表象するシーンにおいて、歴史=過去や技術=現在の乖離した溝を徹底的に同一画面に収めることで、そのコミュニケーションの「通行不可能性」を描き出している図像である。トゥッリオ・ケジチは近年の『甘い生活』における論考で、次のように述べている。

この凄まじく巨大な映画において全く脱線は存在しない。すべてのディテールは大きなデザインに属しており、最終的な旅行計画に沿った一歩である。中世の道徳劇にあるように、様々な挿話が象徴的機能を持っているのだ。その挿話はそれぞれマルチェッロの平穏にとっての軌道を表象するが、その軌道はすべて通行止めになっている。最終的に、すべての悪の明白なシンボルである巨大な海獣が現れた後の海岸で、パオラはマルチェッロを呼ぶが、彼女の言葉は風に消えてしまう。彼女は何か言いたいが、フェリーニのヒーローはいつものように聞こえない。だが、私たちはおそらく謎めいた微笑みの中に、彼に向かうこの軌道は、必ずしも通行止めではないことを読み込むことができるのだ。*1

この「通行不可能性」は、有名なラストシーンのグロテスクな怪魚が引き上げられた後、川を隔てた向こう岸の少女との境界線が象徴的に表しているように、もはや理想的精神や純粋性へと到達することが不可能であることは、マルチェッロが何度向こう岸の少女の声を聞こうとしても、その声を聞きそびれたことからも読み取れるだろう。ケジチの文章はすべての詳細な挿話がマルチェッロに幸福をもたらさず、最後のシークエンスまで温存されていることを示しているが、私たちはこの文章から、大量消費社会の手前にある裕福なブルジョアジーたちが喪失した「何か」、あるいはそういった人々と他の人々との伝達における困難性が「道(path)」と「通路を塞ぐ(close off)」という「通行」に関わる言葉で表現されていることを読み込むことができる。最後のマルチェッロの微笑みが何とも言えない哀愁と少しの安らぎを感じさせるのは、コミュニケーションが寸断されるようになった社会で、絶対的断絶のみしか伝わらないというパラドックス的な悲しさを纏うからである。『甘い生活』は言ってしまえば、「声」というメディア(媒介性)を軸にしたコミュニケーションに関する映画である。このように「声」などの抽象的な記号が物語を動かすという構造は、初期映画にも共通している。『道』では、ザンパノとジェルソミーナの実際的なコミュニケーションの「失敗」の連続と、その断絶とは違う次元で「音楽」がイル・マットという媒介をはさむことで、時空を超えて伝達していた。表面上「失敗」することによって、何か別の次元の伝達を可能にしたことに関しては前回述べたとおりである。

さて、ここでまず『甘い生活』でのコミュニケーションの問題を明確にするために、物語のあらすじとブルジョアジーたちの「甘い生活」を形成する環境を先に確認しておこう。マルチェッロは、作家を志望してローマへ上京したが、ゴシップ記者として生活をしている。彼は、インスピレーションがわかずに現在の状況に閉塞しているが、廃頽的環境の中で、女性に関しても仕事に関しても理想を追い求め続けている(この主人公の姿はフェリーニの最高傑作である『8 1/2』にグイドとして現れることになるが、彼もまた理想としての女性(アニマ)や真実の芸術を追い求める)。彼には同棲する婚約者のエンマがいるが、大富豪の娘であるマッダレーナとナイトクラブで出会い関係を持ったり、取材で迎えたアニタ・エアバーグ演じるハリウッドのグラマー女優を追いかけたり、貴族などの上流階級の不健全なパーティーに毎晩のように出かけたりと、退廃的な生活を送っている。あるとき、彼はエンマと友人であるスタイナーの自宅で行われたパーティーを訪れる。知識人や芸術家で構成されたそのパーティーで、詩的で完璧に調和した生活と幸せな家族の光景を目にする。しかしその後、何不自由ないはずのスタイナーが自分の子供2人を殺して自殺してしまう。海の側の別荘で、快楽を貪る貴族たちの乱痴気騒ぎに加わるマルチェッロは、いつも以上に酔っぱらっている。快楽に溺れ疲れ果てた人々は明け方外に出て、海辺打ち上げられた怪魚を見る。悪臭を放つ腐敗したグロテスクな怪魚。小さい川を挟んだ対岸にいる少女がマルチェッロに何か叫んでいるが、波に消されて全く聞こえない。少女は何度もジェスチャーを交えマルチェロに訴えかけるが、何度聞こうとしても聞き取れない。仕方なく彼は仲間とともに別荘の方へと戻って行く、という物語である。

『甘い生活』におけるメディウムの機能を考察してみると、マルチェッロの友人の裕福なスタイナーの生活と彼の死は、重要なモティーフを多く含んでいるように思える。豪奢なアパートに集まるブルジョアジーのパーティーのシーンである。彼の部屋を満たすモランディの絵画や芸術に関する会話はあまりにも洗練されている。夫婦関係も家族の在り方も理想的であるように見える。しかし「テープレコーダーに録音された雷鳴や岩を打つ波の音、風の吹く音、鳥の鳴き声、それは、ブルジョアの何も不足もない生活が、録音された音のようにコピーで偽物にすぎないことを知らせてくれる」*2と中嶋和郎が論じるように、このスタイナーの「甘い生活」空間は、装飾的な会話と複製技術にコピーされた記号の反復で構成されているのだ。その中心をなすのはモランディの絵画である。マルチェッロはスタイナーに「モランディの傑作を持ってるね」と尋ねる。そしてスタイナーは「一番好きな画家だ。物体が夢の光に溶けてるが、実は厳密に描かれている。ほとんど偶然が関与しない芸術かな」と答え、二人はモランディの絵画を見つめる。さらに、その後、詩人の女性が語りだすが、その会話を録音していたテープレコーダーが再生され、登場人物や私たち観客はついさっき行われていた会話の複製を聞かされることになる。しかし詩人女性の講釈である「女性の聡明さ」や「男性の曖昧さ」についての会話は突然、雷や波の音に取って代わられるのである。スタイナーが以前、自然音を録音したものが再生されたのだ。スタイナーはその複製された自然音を「美しい」と呼ぶ。彼/彼女らは複製された小鳥の鳴き声を聞きながら満足そうに微笑み、エンマが「本物だわ」と言う。映画の後半でスタイナーが二人の子どもを殺し、自らも銃で死んだとき、その部屋では再び、警察官によりテープレコーダーによる「女性の聡明さ」と「男性の曖昧さ」の声、続いて嵐の音や波の音も流される。何が起こったのか理解できないマルチェッロは、スタイナーの妻に伝える役割を引き受け、入り口にかかったモランディの絵画の横を歩き彼の部屋を後にするのだった。

図1 ジョルジョ・モランディの絵画

ここでは、ブルジョアの「甘い生活」、つまり複製され、記号でできた彼の部屋は、ボードリヤール的な意味での記号化社会であったことが理解できる。自らの暮らしが予測通りに進まない無秩序な生活であることを生前仄めかしていたスタイナーは、「平和が怖い」とも語っていた。彼は記号化された虚像の世界の中に生き、現実の不透明さに恐れ戦いていたと言えるだろう。では、モランディの絵画はなぜ彼の「甘い生活」空間に飾ってあったのだろうか。そしてなぜ彼が最も愛した画家がモランディだったのか。ミシェル・フーコーはルネ・マグリッドを中心に分析した『これはパイプではない』で、西洋芸術を支配的理念として「類似」を挙げ、マグリッドやパウル・クレーなどの絵画は「相似」を理念として掲げていることを主張している*3。帰属や従属、あるいは序列があり、オリジナル/コピーの分別が明確な「類似」は、原像と模像の区分があるため、「再現=序列」の関係性が成り立つ。つまり、表象されたものが原型に似ていることということは、常に元の場所に帰還できるということであり、始まりと終わりがある。しかし「相似」においては、始まりも終わりもなく「相似はそれ自身へと送り返される―自分をもとに広げられ、自分の上に折り返される。それはもはや画布の表面を垂直に貫いて別のものへと差し向ける人さし指ではない。それはタブローの面において、何も断言することなく、何も表象することなく、広まり、増殖し、伝播し、応えあうアナロジーの戯れの端緒となる」*4のである。「相似」とはシミュラークルの循環性の謂いである。「相似」は、帰属・序列関係を喪失した、イメージとイメージの連鎖であり、両者の狭間に溺れることを意味する。それは死の世界の深淵で永遠に反復し、創始も終焉も迎えることはできない。モランディはよく知られているように、壺がただ並べてあるだけの静物画を何度も何度も描いた画家である。岡田温司は、微妙な差異を積み重ね、「小さな差異、小さな変化のうちに積極的な価値を見いだすこと」*5こそ、モランディが自覚的に選択した道である、と論じている。私たちがここで留意すべきことは、モランディが小さな差異に「積極的な価値」を見出すことができたのに対して、『甘い生活』のスタイナーは「積極的な価値」を見出すことはできず、創始と終焉を区分することに「失敗」し、「相似」形の宇宙に溺れて死を選択したということではないだろうか。

これまでの議論で「甘い生活」に生きるブルジョアジーたちを形成しているのが、記号化社会であることを確認した。その上で改めて『甘い生活』におけるコミュニケーションの関係性を確認したい。冒頭のヘリコプターのシーンのコミュニケーションの断絶はラストシーンの少女とそれの断絶によって反復されている。決定的に異なっているのは、前者においてコミュニケーションを成立させなかった原因はヘリコプターの音、つまり「機械の音」であり、後者は波の音、すなわち「自然の音」である。この二つの対比は非常に秀逸に作られている。「機械の音」が「声」を完全に遮断しているのにもかかわらず、ヘリコプターの中にいるマルチェッロはジェスチャーとともに、婦人たちに連絡先を聞いていることが簡単に彼女たちに伝わり断られるのだ。正確に言えば、ここでは、いくら機械の雑音がうるさくとも、ブルジョア的生活を共有している者同士の相互的コミュニケーションは難なく成り立っているのであるが、最後のシーンにあるような、真の意味で言葉を超えたコミュニケーションの交換はなく、言わば一回性のコミュニケーションとその拒否に終わっている。対して、最後のシーンでは、断絶のコミュニケーションを二人が何度も繰り返すことで、コミュニケーションの「不可能性」が伝わっているのである。それでは前者のコミュニケーションは成功に終わり、後者のコミュニケーションは失敗に終わったのだろうか。そうではない。むしろ問題とされるのは「機械の音」に邪魔されていても、身振りで簡単に伝わってしまうこと、つまり、記号化社会のコンテクストの中で、記号化された身振りが「意味」を伝達してしまうことなのだ。記号としての身振りを社会的コンテクストが暴力的に処理してしまうこと、すなわち、逆説的だが、コミュニケーションができすぎることが、本来的なコミュニケーションの在り方を否定してしまっているのである。だからこそマルチェッロは、最後のシーンで純粋なものの象徴である少女の「声」も「身振り」も、何もかもを受け取り損ねるしかないのだ。

図2 ヘリコプターから話しかけるマルチェッロ 図3 それに答える女性たち

しかしケジチが曖昧に示唆した「必ずしも通行止めではない」軌道とは一体何か。言葉を超えた別の次元の伝達は「自然の音」のもとで達成された。この最後の場面は、ある人とある人を繋ぐメディアとしての「声」の「伝達不可能性」が描かれることで、ある種の超言語的コミュニケーションの交通の様態が描かれているのである。マルチェッロがかろうじて認識できたもの、それは「発話」された声による「意味」ではなく、伝達不可能な「コミュニケーションの断絶」だったのだ。ラストシーンの怪魚が繋いでいたものとは、原始的な母なる海と、現代的な父なる現実の社会であるように思える。そのグロテスクな怪魚はブルジョアジーたちの腐敗した心のようである。真夜中のパーティーの後、外に出て海辺に行く彼らは、空虚と無気力を深く吸い込み肉を食われ瀕死状態になったおぞましい魚を見る。マルチェッロの身体は虚無感で埋め尽くされ空洞化している。教養もあり愛する家族に囲まれて優雅な生活を送っていたスタイナーが、子供と道連れに自殺してしまう動機は全く描かれることはない。むしろ、動機の無さや何不自由のない生活こそが死に駆り立てたのかもしれない。表層を美しく飾り立てるブルジョアジーたちの社会の内面に潜在するグロテスクな狂気、あるいはマルチェッロの腐敗した心を、いみじくも象徴していたのが、あの怪魚であり、まさにマルチェッロは怪魚の眼差しから、自らの内面を見るのである。つまりあの怪魚は社会に潜伏する狂気や腐敗を伝える象徴的形態であり、あの怪魚を媒介とせずには、最後のシーンでの「伝達不可能」な決定的な「断絶」の自認には至らなかったであろう。だからこそ、それは象徴化される前の母なる羊水の中から突如として引きあげられたのである。

図4 浜辺に打ち上げられた怪魚 図5 対岸の少女とのコミュニケーション

記号化されていない純度の高いコミュニケーションが伝わらなかったことをマルチェッロが認識できたこと、これこそ「失敗する伝達の認識」と言えるだろう。フェリーニは、「聞こえない」「伝わらない」ことによって残る「何か」を論理的に言語化するのではなく、非論理的に映像化しようとしている。その身振りは自らがメディアの不全性を暴きながら、言葉を超えた本来的なコミュニケーションの在り方を希求しているかのようだ。マルチェッロは記号化されていない少女の「声」を受け取ることに「失敗」することで、換言すれば、記号化されない世界の住人の「声」や「身振り」が「伝達不可能」であることの認識により、スタイナーたちの住む「相似」型社会を抜け出し、かろうじて「類似」型の世界へ足を踏みいれたのだろう。だから、マルチェッロはスタイナーのようには死なないのだ。この二人の世界で、限りなく純度の高い透明なコミュニケーションは一方的にしか流れていない。それに彼は何とか気づくことができ、「外部」を認識することができたのである。ほとんどの人間が喪失してしまった記号化されないコミュニケーションによる「伝達の失敗」と「断絶の認識」は記号に絡み取られないあの「二人きり」の海辺で、ほんの一瞬だけだが、確かに交わされたのである。

図6 マルチェッロに話しかける少女 図7 聞き取ろうとするマルチェッロ

これまで記号化された社会における「通行不可能性」の問題を軸に、フェリーニ映画の人物がコミュニケーションに「失敗」し続けることを見てきた。しかし、そのコミュニケーションは表面上「失敗」することで、別の次元の伝達を可能にしていた。記号に絡み取られないほんの一瞬を映し出そうとするフェリーニにとって「人間」を記号化から救う方法こそ「映画」であったように思う。彼のテクストは人物とメディア、あるいは人物同士の間の「伝達不可能性」という「距離」からなっており、映画の表層はその断絶を表象するばかりである。しかし、「人間」=ヒューマニズムとしての記号化されない映画体験を志向するフェリーニは、「距離」によって引き離されたものたちの交換が、次元を超えてどこか別の平面で結び付く可能性を提示するのだ。

【註】

*1 Kezich, Tullio. “Federico Fellini and the Making of La Dolce Vita” in Cineaste, (Winter2005, Vol. 31 Issue 1), p. 13.

*2 中嶋和郎「モニュメントの舞踏―空間と身振りとしての『甘い生活』」『ユリイカ』(青土社1994年9月号)、255頁。

*3 ミシェル・フーコー、岩佐鉄男訳「これはパイプではない」小林康夫[他]編『フーコー・コレクション3 言説・表象』(ちくま学芸文庫、2006年)、111-142頁。

*4 同前、137頁。

*5 岡田温司『ジョルジョ・モランディ 人と芸術』(平凡社新書、2011年)、40頁。

北村匡平

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■