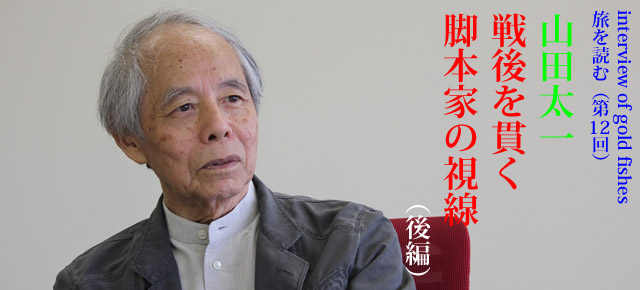

Interview:山田太一(2/2)

山田太一:昭和九年(一九三四年)、東京浅草五区に生まれる。両親は大衆食堂を経営していた。小学三年生の時に縁故疎開で神奈川県湯河原町に転居。小田原高校を経て早稲田大学教育学部国語学科を卒業。在学中は教師を目指すが、就職難もあり松竹大船撮影所の助監督の仕事に就く。木下恵介監督に付き一九六〇年代から脚本の仕事を始める。昭和四十年(一九六五年)に松竹を退職し、フリーの脚本家となる。代表作に『岸辺のアルバム』、『想い出づくり』、『ふぞろいの林檎たち』シリーズなどがある。放送界で多数の賞を受賞しているが作家としても活躍し、小説『異人たちとの夏』で山本周五郎賞を受賞している。

山田太一氏は、松竹撮影所で助監督として付いた木下恵介監督の下で脚本を書き始め、現在に至るまで独自の視点で現代社会を描き続ける日本を代表する脚本家である。娯楽要素を求められるテレビ・映画の脚本家でありながら、そこに純文学的要素を盛り込んだシリアスドラマの第一人者でもある。自らの小説を脚本化した作品も少なくない。今回は現代社会が抱える問題はもちろん、山田氏の感受性を育んだ生地浅草の想い出や、戦時中の体験などについても幅広くお話をお聞きした。

文学金魚編集部

■人間の弱さと強さについて■

北村 山田さんはエッセイで、日本の戦後は、強い人やお金を稼ぐ人が美しく見えた時代だったとお書きになっています。その「強さ」をストレートに表現したのが黒澤明監督で、その対極に「弱さ」からくる美しさを描いた監督として木下恵介監督がいたと思います。山田さんは木下監督タイプの作家だと思いますが、山田作品に『冬構え』(昭和六十年[一九八五年])があります。ラストシーンで、自殺未遂した主演の笠智衆さんに藤原釜足さんが、「人間生きているのが一番だなんて言えない」と言います。笠さんが「しかし死ぬのもなかなか容易じゃない」と言うと、藤原さんが「うん、容易じゃあねえ」と答える。とても印象的なシーンですが、山田さんの作品では人間の弱さを認めることが大きな主題になっているような気がします。山田さんは人間の強さと弱さについて、どのようにお考えになっていますか。

山田 弱さを含めたマイナスの側面が、人間の自己認識といいますか、その人の思考を深めると思います。プラスの多い人は、どこかで思考が浅くなるんじゃないかな。失敗もマイナス要因ですが、気が弱かったり逆に強すぎちゃったりするのもマイナス要因になります。そういうマイナス要因を自覚して、それを大事にするのが重要なんじゃないかと思います。プラス要因は、意識しなくても大事にしますからね(笑)。もちろん世の中を渡っていくときにはプラス要因が必要だけど、人間の内面を潤してくれるのはマイナス要因じゃないかと思います。

『冬構え』 山田太一著

大和書房 昭和六十年(一九八五年)刊

同年にNHKで笠智衆主演ドラマとして放送された

北村 これもエッセイでお書きになっていますが、山田さんは人間は限界を認識することが重要だとおっしゃっています。そのことも今おっしゃったマイナス要因を大事にすることとつながりますか。

山田 だって人間は、生まれた時から一人一人違う限界を抱えているわけでしょう。自分でどうにかできることもあるけど、どうにもならない限界もある。女に生まれたかったんだけど、男に生まれちゃったとか、容姿もそうだけど、こんな親じゃなければよかったなぁとかね(笑)。知能や感受性についても、それぞれに限界はあるはずです。もちろん社会全体として政治的な平等などはあるべきだと思うけど、人間の実存に即した平等なんてあり得ない。一人一人違うから面白いし、辛いし、嬉しいわけです。

北村 「日経ビジネスアソシエ」に掲載されたインタビューを読んだんですが、その中で山田さんは「諦めないで頑張れ」という言葉をすごく批判的に捉えて、頑張ればなんでもできるというのは幻想だとおっしゃっています。この発言はネット上でかなり反発を招いたようです。自分で限界を設定してしまうことは、可能性を狭めるんじゃないかといった意見です。それも一つの意見だと思いますが、山田さんがおっしゃるように限界を知ることが大事だとして、その上でどのように積極的な未来を構築していけばいいのでしょうか。

山田太一氏と文学金魚で『創造的映画のポイエティーク』を連載中の北村匡平氏

山田 人間にとって、限界はリアルに存在するものだと思います。もちろん粉砕できるなら粉砕すればいい。でもほとんど宿命的に決まっているものもあります。ただ自分の限界を知るということは、僕はなにも人間の可能性を狭める、成長を止めてしまうことではないと思うんだな。

小原 以前は限界を認識することが成熟と呼ばれていたわけですが、現代ではむしろ、自分の限界を認識しないことがすべてのスタート地点になっているようなところがあります。山田さんは本質主義者だと思いますが、それがリアルに限界を認識するというお考えにつながっているように思うのですが。

山田 人間が自分の実存を正確に捉えることは、もちろんできないと思います。どうなるかわからない要素をいっぱい持っている。こうやって、こうすればこうなると思っていても、たいていうまくいかないか、ぜんぜん別の結果に辿り着いてしまう(笑)。でもたとえば誰かと恋人になって、その人とずっといっしょに暮らしていくのかどうかということだって、ある時点でこの人といこうと決心しなければ、いつまでたっても中途半端なままでしょう。どこかで決心して、ほかの可能性を諦めなければならない。諦めるというのはちょっとネガティブな響きですが、諦めるというのは、自分の本当が〝明らかになる〟ということでもあるでしょう。可能性は無限にあるかもしれないけど、どこかでそれを絞らなければならない、マイナスの面も明らかにしなければならない。ポジティブな面だけ見るんじゃなくて、ネガティブな要素も引き受けなければならないわけです。そういう意味で諦めるってことの大事さを言っているわけです。

もちろんそれは僕の考えであって、なに言ってんだあのバカと思っていただいてもいいんです(笑)。ただ僕だって、なにか現実に根ざしたたよれる認識がなければ生きていけないわけで、諦めることの大事さというのは僕の現実認識なんです。みんな可能性があって、希望でいっぱいでというのはちょっと信じられないな。それに人間社会が、そういう夢や希望をとても大事にする社会だとも思えない。オリンピックで四位になった人のことなんて、すぐにみんな忘れてしまうでしょう。金メダルを獲ったって忘れてしまう。『百年の孤独』ですよ。誰の人生も、ただ一陣の風が吹いて終わりというところがある。そういう残酷さや無常観を、僕は動かせないと思うんだな。それから目を背けてもしょうがない。宿命や運命を信じるかという議論は昔からありますが、抽象的観念として議論する前に、人間には確かに逃れ得ない、乗り越えられない限界というものがあるじゃないかと思います。

■最近の山田脚本ドラマについて■

金魚屋 ドラマでは、夢や希望、あるいは絶対的な絶望を主題にした方がスッキリした作品になると思います。でも山田さんの作品では、十分に限界に直面した人間たちが、それでもなんとかしようと足掻くでしょう(笑)。悪戦苦闘する人間たちを描きながら、いわゆるドラマ的な落としどころを作るのは、けっこう難しいんじゃないでしょうか。

山田 落としどころなんてないですよ(笑)。今年の二月に『時は立ちどまらない』という震災をテーマにしたドラマを書きました。あの作品では、いわゆるテレビドラマ的なルーティンをひとつひとつ外しているんです。親切にしようとしてくれる人がいるけど、親切を受けた人は屈辱を感じてしまう。だって震災は自分のせいじゃないんだものね。親切にしようとしてくれる気持ちは疑えないにしても、ただありがとう、ありがとうと言っていたくないという気持ちは、親切を受ける方には絶対あると思います。また人間の親切はそんなに底の深いものじゃない。

ジョン・レノンは『イマジン』という歌で、みんなでその気になれば、国境も人種差別もなくなると歌っていますが、じゃあ彼にシリアの難民百人邸に住まわせてくれって頼んだら、数日で切れちゃうんじゃないかな(笑)。人間の親切心にはどこかに偽善があるものです。それがじわじわと染み出してくる。そういった一筋縄ではいかない人間心理を、あのドラマでは描きたかったんです。

北村 二〇〇九年の作品ですが、山田さんは『ありふれた奇跡』という作品をお書きになっています。電車に飛び込み自殺をしようとした中年男を若い男女が助けるんですが、実はその若者たちも自殺未遂をしていたという設定です。あの作品で描かれたコミュニケーションがすごく気になっています。自殺未遂体験で傷ついた三人は、すごく先回りして、相手を傷つけないようにしたり、本当の自分をさらけ出すのを過剰に怖がって自分を守ったりします。今までの山田作品とはちょっと違うなぁと思いました。山田さんは一九六〇年代から脚本化として活躍されていますが、現代のコミュニケーションは変わったといった感覚をお持ちなのでしょうか。

山田 若者の代表的な行動でいうと、六〇年安保。七〇年安保というものがありました。政治的グループを作って自分たちの政治的主義主張を喧伝したわけです。心情は分かるけど、知的にはとても幼稚な行為じゃなかったかと思います。ちょっと時代が経つと、なんであんな馬鹿なことをしたんだろうと思えてしまうような行動です。確かに六〇年安保では、日本中が湧き立つほど安保条約反対の声が巻き起こった。でも国会で条約が可決されると、スーッと熱が醒めてしまう。結局は、ある種の気晴らしだったんじゃないか。そういう経験を、日本人は戦後だけでも何度も繰り返しています。バブルの頃もそうでしたね。僕はそういう一過性の熱に、できるだけ巻き込まれたくないんだな。

『ありふれた奇跡』は、凡庸で弱い人たち、一度死のうと思った人たちの関係を書いていますが、そういう人たちが出会い、愛し合って結ばれるというのは、とてもありふれたことだけども実は奇跡的なことかもしれないという考えで付けたタイトルなんです。あのドラマでは若いカップルのお父さんが、実は二人とも女装趣味を持っているんです。でもそれをずっと隠している。ドラマの中でもバレたりしないんです。宮藤官九郎さんは、「あれがバレるところなら、うんと面白く書ける」とおっしゃっていたけど、僕はバレたらつまんないと思ってしまうタイプなんですね(笑)。これは僕の人生観かもしれませんが、秘密を抱えながら、普通の顔をして生活しているからいいんです。多くの人の人生には、そういう面があると思うんです。大きな秘密でなくても、人に隠していることってありますね。そのまま死ぬまで生きていたりする。

北村 まだ放送されていませんが、『おやじの背中』の第七話の脚本も書かれています(二〇一四年八月二十四日にTBSテレビで放送)。このドラマのテーマはどういったものだったのでしょうか。

山田 あの作品は先にテーマがあって、〝おやじ〟について書いてほしいという注文だったんです。この頃は、お母さんだけで子供を育てるケースもけっこう多いですよね。お母さんにだけ育てられた子供は、大人の男を知らないわけです。要するにおやじを知らない。お母さんの方にも一人で子供を育ててきた意地がある。そういう母と息子と、その母親と結婚しようとする男の話です。

簡単にプロットをお話すると、息子はもう成人しているんですが、お母さんに再婚話が持ち上がる。見合いですがいい男も見つかる。でもお母さんは再婚に踏み切れない。やっと成功しかけている仕事を手放せない。それを維持しないと生きていけなくなっちゃっている。男の方はお母さんが気に入って、結婚してくださいと言うんですが、それを断っちゃう。実はお母さんも男のことを気に入っているんですけどね。

男は諦めきれない。この男は身勝手と言えば身勝手な男なんです(笑)。靴職人なんですが、日本の金持ちはイタリアやイギリスの高級靴に飛びつくという風潮はわかっていながら、あえて一足百万円以下の靴は作らないという意地を通し続けてきた。自分のことだけに集中してきた男なんですが、だんだん年を取ってきて心細くなり、家族が欲しくなった。それで見合いをしてみたということなんです。

諦めきれない男は、女には息子がいてコンビニでバイトしていると聞いていたので、それを見に行く。息子は就職した会社でイジメにあっていい会社を辞めてしまったという経歴を持っています。大人の男を知らないので、大人の男ばかりの職場で戸惑い、浮いてしまったんですね。ただ僕は意識的に、彼をしっかりした若者として描きました。で、男が見ている前で強盗事件が起こり、息子は実にうまくそれを処理する。男は息子に惚れ込んで、これはぜひ靴職人に仕立てて自分の後継者にしたいと思う。猛烈に母子にアプローチするんですが、お母さんの方は呆れ、怒る。いっぺんに妻と後継者を手に入れようなんて、虫のいい話だと。でもすべてうまくいっちゃう話なんです(笑)。

そういう展開にしたのは、このドラマは正味四十五分で短篇といっていい長さです。細かいところまで描いている余裕がない。それと、僕はすべてうまくいくハッピーエンドの作品をあんまり書いてこなかったから、一度そういう作品を書いてやろうと思った(笑)。おやじというものがいなかった息子に、ある日おやじと呼ぶ人ができてしまう。親子関係の浅さ、歳月のなさを乗り越えようとする三人のさわやかさを書いてみたかった。見ている方にどれだけそれが伝わるかわかりませんけれど。

北村 今年の十二月に、NHKで放送予定の『ナイフの行方』の脚本はもう仕上がっているのでしょうか。

山田 書き終わっています。最近、ナイフで無作為に人を殺そうという人が、ときどき現れますね。そういう若者を、ちょっと武術のできる老人が取り押さえるんです。「一一〇番しろ」って誰かが叫んでいるのに、「いっしょに走れ」と言って、その場から若者を連れ去ってしまう。逃がしてやるんです。まだ誰も傷つけてないからね。それで隠れてパトカーなんかをやり過ごして、その若者の足を蹴って骨折させちゃう。単純骨折ですが、一ヶ月くらいは歩けない。老人は一人暮らしだから、若者を自分の家に連れ帰って、その間に彼をなんとか更正させようとする。ところが老人はとっさにそう思っただけで、うちへ泊めてみるとどうやっていいのかわからない。自分が歩んできた人生にすら、そんなに確信を持てないでいる男なんです。それであるところに出かけて行って、「どうしたらいいだろう」と意見を聞くような、変な男の話です(笑)。

最近、予期もしてなかったことがしょっちゅう起こるでしょう。パレスチナ問題とかね。シリアもウクライナもなんであんなに憎み合って殺し合うんだろうと思ってしまう。でも僕らの耳に入ってくるずっと前から火種はあるわけです。その老人も、若い頃は人間は理性を根拠にして行動すべきだと思っていた。JICA(国際協力機構)みたいなところで経験を積んで、ある独裁国家で自由を獲得するための運動を指導した。その国には二つの反体制勢力があったから、協力すればより強くなると思って引き合わせるんです。ところがその両派が殺し合いを始めてしまう。皆殺し状態になっちゃうんです。彼らには彼らの長い歴史があって、簡単に手を結ぶことなんかできなかったわけです。彼はそれを目撃して、自分が抱いている正義というものが、信じられなくなってしまうんですね。

彼は中年になって再びその国を訪れて、自分がオルグして失敗に終わった運動が、どう伝えられているのかを聞き回る。そうすると、「すごい雷があって、百人ほど死んだ」という話しか出てこない。誰もその出来事の詳細を覚えていないんです。この展開は、マルケスの『百年の孤独』に影響を受けていますけど(笑)。だから正義感はあるけどそれに自信を持てない老人が、若い男を抱え込んじゃったっていう話なんです。

北村 山田さんの『星ひとつの夜』などもそうなんですが、高齢者と若者のコミュニケーションをしばしば描いておられます。最初はうまくいかないコミュニケーションが、しばらくすると機能し始めます。

『星ひとつの夜』 脚本・山田太一

平成二十年(二〇〇八年) フジテレビ

山田 僕だって、多少は教育的情熱を掻き立てられる瞬間はあるからね。でも結局は老人の方に器量がなくて、うまくいかない話が多いかな(笑)。

小原 山田さんの作品は現在に至るまで、ずっと教育的だと思います。二十代の頃に『表通りへ抜ける地図』をたまたま観て、衝撃を受けました。当時の自分に近い、若い女性の同級生二人のドラマでしたが、「誰にでも言い分はあるんだよ」と諭されたようで。そして、誰だって確信なんてない。それを露わにすることが教育ですよね。

山田 まあね、それが本音だからね(笑)。

小原 確信を持っているようにふるまうと、他人は安心するけれど、そう永続きはしない。予備校の先生は不安な受験生を安心させるために確信的に振る舞って、カリスマ講師なんて呼ばれたりしますが、大学でそういうふうに振る舞うと、学生からはむしろうさん臭い目でみられてしまう(笑)。

山田 確信に満ちた人間って、うさん臭いでしょう(笑)。

■脚本と俳優と演出の関係について■

杉田 さきほどプライベートでは俳優さんとあまりお付き合いされないとおっしゃっていましたが、その理由をもう少し具体的にお聞かせいただけませんでしょうか。

山田 俳優でスターであっても、多くの場合、実体は別に特別な人じゃないわけです。気が弱かったり、ずるかったり、非常に趣味が悪かったりと、普通の人となんら変わらない。でも僕はいい演技をしてくれればいいんです。趣味が悪くても、洗練された人間を演じられればそれでいい。脚本家は、俳優さんをパン種にして夢を描きたいんです。それが実像と重なってしまうと、夢を描きにくくなってしまう。もちろん自分が描いている夢とピッタリ合うことはまれですよ。だけどうまく演じてくれる俳優さんは大好きです。

ただうまく演じるってのは、ちょっと自分の勝手なんだな。僕はアドリブは基本的にやらないでくれって演出家や俳優さんに頼みます。アドリブをやる俳優さんでいい役者はたくさんいます。でもみんなでやりたいことを始めたら、収拾がつかなくなってしまう。だから僕の脚本に関しては、書いてあること以外は言わないでくれって頼むんです。僕が現場に頼むことはそれだけですね。

もちろんここにこういう台詞があればいいのにないってことは、絶対あります。欠点がないシナリオなんてないんです。だけど僕としては、それは台詞ではない形で表現してほしい。台詞にない部分はむしろ芝居のチャンスなんです。演出家のチャンスでもある。だから少し苦しくても、僕が書いた台詞以外は言わないで、なにか思うことがあったら別の形で表現してほしい。そのくらいのことを思っていなければ、オリジナルのシナリオなんて書けません。

そうは言っても現場は力関係ですから、若くてまだキャリアの浅い脚本家なんかは、ここを直せと命じられることがしばしばあります。僕だって直せと言われて、それがその通りだと納得できれば直します。なにがなんでも直さないってほど狭量じゃない(笑)。でもまずはこれが決定稿だと思って書きます。実際には初稿から決定稿まで数段階ありますが、決定稿のつもりで書いてプロデューサーや演出家の意見を聞くんです。予算の関係で、この場面のセットは不可能だというようなところはもちろん直します。また、ああ気がつかなかった、これは書かないと損しちゃうというようなことは、取り入れます。だけど決定稿になったら変更せずにそのままやってもらうんです。

そうじゃないとテレビの場合、映画と違って忙しくて短い時間に何シーンも撮らなきゃならないから、とても間に合わないんです。俳優さんが、ここでこういう台詞を入れたいんだけどと言ってくると、仕事が止まっちゃう。そういう場合、俳優さんの中にはかなり勇気を出して言って来る人もいるので、もっともだという場合もあるわけです。でもそれは、仕事の進行という点でも、僕のシナリオと演技との考え方の面でも、原則として受け入れられないです。

山田太一氏と文学金魚で『映画に内在するものを巡る論考』を連載中の杉田卓也氏

北村 『冬構え』という作品では、笠智衆さんが泣いたシーンが話題になりました。あれは山田さんが笠さんに、泣いてくれって依頼されたのでしょうか。

山田 そうそう(笑)。脚本には「泣く」って書いたんです。でもちょっと心配だったから、その日スタジオに行ったんです。そうすると演出家が、「山田さん、大変だ、笠さんが、熊本の男は泣かない」って言ってるっていうんですね(笑)。小津安二郎の『晩春』のラストで、原節子がお嫁に行って、笠さんが一人で林檎の皮をむいているシーンがあります。あそこで小津さんは笠さんに泣いてほしいと頼んだ。ところが笠さんは、小津さんを神様のように尊敬していた人だけど、「熊本の男は泣かない」と言って、とうとう泣かずにすませたという前歴があるんです。そこで僕はみんなに待ってもらって、膝詰めで笠さんと話し合ったんです。「泣かない熊本の男が泣くくらい、ここは悲しい、寂しいシーンなんです」と言いました。若気の至りだったと思うけど、泣いていただきました。メーキャップさんに目の下に薄荷を塗ってもらって、泣けるようにして、スタジオ中、シーンと静まりかえっている中で撮影したなぁ(笑)。

今考えると泣かなくても孤独は表現できたかなぁとは思います。でもあのシナリオは、笠さんがずーっとストイックに耐え続けるという話だから、最後にホテルで一人になった時の寂しさを、泣くという絵で表現したかった。でも自分のことを考えても、年を取ってくるとあまり泣かなくなるというのも事実だから、泣かなくてよかったのかなぁとも思ったりします。だけど今となれば、やっぱり泣いていただいた方がよかった。笠さんを泣かせた男ということになったりもするわけですから(笑)。

■戦中体験について■

杉田 少し話が変わりますが、最初の方でお話された、戦争中の日本人の悪意といったものは、山田さんの実体験に基づいているだけにとても説得力がありました。ただ時間が経つにつれ、戦争に対する思考は変わってきています。山田さんは戦時中に戦争映画を見ておられたわけですが、戦後にはそれと正反対の反戦的映画がたくさん作られるようになります。中には反戦とも言い切れない映画もあります。そういった過去の時代の捉え方について、山田さんはどうお考えですか。

山田 自分の体験に即してお答えしますと、僕が若い頃に見ていた映画を、今の若い人たちはほとんど見ていないと思います。でも僕が赤ん坊だったころに上映されていた映画などを僕はほとんど見ていない。これは当時は今のようにDVDなどがなかったといったこととはまた別の話です。

たとえば、僕が大正時代などを描こうとすると、非常に観念的、抽象的になってしまうという心配があります。でも不思議なんですが、生まれた頃、まだ意識もはっきりしていないはずの赤ん坊の頃の昭和初期は、なんとなく全体像が浮かぶんです。戦争になった時の日本の全体主義は、子供でも肌身に沁みて感じていたんです。

今、日本の戦争責任に関する議論が高まっていますが、たとえば当時の朝鮮人に対する蔑視はすさまじいものでした。二等国民という言い方をしていました。大人がみんなそういう考えだから、子供も自ずとそう考えてしまう。実際、相当ひどい差別を行っていて、朝鮮人は日本語をしゃべらなければならない、名前を日本風にしなければならないといったことを押しつけた。自分たちがそんなことをされたら、どう感じるかという思考が欠落した人たちがそれをやったわけです。強制された朝鮮人の方はすごい苦しみがあったと思います。苗字の改正については、希望者だけにそうしていたと言っていますが、それは欺瞞です。従わなかったら弾圧されたわけですから。僕は戦争中に、日本は朝鮮を始めとする東アジアで、すごく悪いことをしたと思います。その人たちに対してはただ謝るしかないと思います。

だから僕自身を振りかえっても、若い人たちが戦争中のことをいまひとつ理解できない気持ちはよくわかります。あとで考えると、もうほとんど気が狂っているとしか思えないような精神状態でした。若者はみな、敵が戦車で上陸してきたら、爆弾を抱えて突っ込んでいく訓練を大まじめで受けさせられていたわけです。そんなもの銃で撃たれたら終わりですよね。それに戦争末期は、末端までそんな爆弾だって行き渡るかどうかすら怪しかった。そういうものすごい非現実的な状態に日本全体が陥っていたんです。そういう日本人だったってことが実に情けない。第二次大戦の日本の戦いは宗教戦争だったって言う人がいるけど、そうかもしれないと思うところもあります。圧倒的な軍事的・経済的な差があるとわかっていながら欧米と戦争を始めて、なおかつ勝つと信じ込んでいたわけです。でもこれからだって、日本人が絶対そういった精神状態にならないという保証はないでしょう。僕は日本人には、すごく怖いところがあると思います。

北村 そういった精神状態に日本人を導く方法として、映画を始めとする大衆メディアが果たした役割はとても大きいわけですよね。

山田 もちろんです。ジャーナリズムが教えてくれなければ、普通の庶民に戦況はわからないですよ。当時は大本営発表という政府公式発表があって、それをそのままメディアが拡散させたわけです。政府が勝っていると言えば、それを確認できない、疑うこともできないという状態だった。疑えば公的に罰せられるだけでなく、コミュニティの中でも孤立してしまいますからね。すさまじい報道規制が為されていたわけですが、一方で現実に空から爆弾が降って来ている。そうなると政府報道を信じて、負けるもんかという精神状態にならないと生きていけない。

でも実際には日本の軍隊も経済も、すごく無力になっていた。それを認めて早く戦争を終わらせていれば、広島・長崎の原爆投下もなかっただろうし、沖縄戦も回避できたかもしれない。だけど一度動き出してしまったものはなかなか止められない。そういう状態を、後から振り返ってバカだったというのは簡単です。しかし自分たちも、なにかのきっかけでそうなってしまうかもしれない。いや、きっとそういう時が来ると思う。そして、日本人はその空気に弱いと思う。

たとえば安保闘争もそうでしょう。反体制運動と言われるけど、やっていた人たちは正義の闘いだと思っていた。いろんな意見はあるだろうけど、赤軍派はそれを最後まで貫いた人たちだと言えないことはない。でも実態は仲間内でリンチ殺人を行い、浅間山荘にこもってほとんど自殺行為的な闘いをしてしまったわけです。とうてい正義のための闘いだっとは言えない。それは、当事者たちもある程度はわかっていたはずだと思うんです。だけどいったんなにかが動き出すと、途中でなかなか止められない。そういう危うさに、僕らはいつだって注意しなければならないと思います。

北村 山田さんは終戦の玉音放送はお聞きになられましたか。

山田 聞きました。ラジオの受信状態が悪かったせいもあって、天皇陛下の声は聞き取れなかったけどね。内容も難しかったから、子供には理解できませんでした。ただ重大放送があるから聞きなさいということで、当時僕の家に間借りをしていた五十代の女性とうちの家族で聞きました。その女性の息子さんは特攻隊で戦死していて、いつも遺影にお水とお線香をあげていた。おやじは内容がわかったみたいで、「これはえらいことになったぞ」って言いました、その女性はわあっと泣きくずれたのを覚えています。

それから相模湾にアメリカ軍が上陸してくるという噂が拡まった。女は強姦され、男は殺されるっていう噂も広まっていました。女は髪の毛を全部剃って、男装して箱根山に逃げなきゃならないって、本気で信じていた人もたくさんいた。でもすぐにはアメリカ軍は来なくて、終戦から数ヶ月後に僕が山で薪を拾っていたら、下の方の道をジープが走っていくのが見えた。「アメリカ兵だ!」と思って、胸が締め詰められるように感じたのを覚えています。

それからしばらくして、湯河原は温泉場だから温水プールがあるんですが、そこに行くとアメリカ兵が娼婦の女の人を連れて泳ぎに来ていた。最初は異様に見えたですね。身体の大きさがぜんぜん違いますから。でもそのうちいっしょに遊ぶようになってね。子供はいい加減なものです(笑)。実際に接してみると、怖くもなんともなかったです。

北村 戦後にアメリカ文化がどーっと入ってきますね。それに対する反発のようなものはありましたか。

山田 ないです(笑)。日本は完膚無きまでに負けたという精神状態ですから、当時はなおさらアメリカ人は身体の大きさも、武器も、日本より遙かに優秀に見えました。みんなこういう人たちと、どうして戦争してたんだろうと内心不思議だったんじゃないかな(笑)。

「ギブミー・チューインガム」と言って、アメリカ軍のジープのまわりに子供たちが集まることもあった。僕はそこまで落ちたくないという気持ちでした。ところが知り合いがアメリカの施設で働くようになって、そこでもらったチョコレートを家に持ってきてくれたんです。「ほら、あげるよ」と言って、ハーシーズの大判のチョコレートをくれた。思わず手が出てしまった(笑)。手が火傷するんじゃないかって感覚ですね。これでもう俺も終わりかぁといった屈辱にまみれた感じなんだけど、欲しくてつい手が出ちゃったんですね(笑)。

北村 占領期には次々にアメリカ映画が公開されたと思いますが、すんなりその世界に入って行けたのでしょうか。

山田 入っていきました(笑)。向こうの作品はカラーでしょう。その素晴らしさ、スターのカッコよさなんかに参りましたね。

杉田 では国粋主義から自由主義的な考え方への転換は、スムーズにいったわけですね。

山田 日本人は徹底的に政府、軍部に騙されていたんだという感覚がありました。終戦を境に大人はガラッと変わったと言いますが、僕も小学生なりに、終戦を期にガラッと変わったんです。大人が悪いとは思わなかった。いっしょに目が醒めたという感覚です。またこの目が醒めた世界こそが現実だと思っていた。ところがその後に書かれたノンフィクションなんかを読むと、アメリカが言っていたことにもずいぶん欺瞞があった。でもこれも当時は気がつかなかった。

当時、占領軍の方針で、ラジオで「真相はこうだ」というような番組を連日流していました。いろんなことについて、戦前戦中の政府や軍部の嘘を暴いていく番組でした。それを聞いていると、アメリカの言っていることが正しく思えてきてね。それまでの日本は酷かったけど、今度は自由になったというプロバガンダです。だから占領軍が一方で日本の著作物を検閲してたなんて夢にも思っていなかった。だから一皮剥くと、あっちを見てもこっちを見ても欺瞞だらけです。それは今だってそうなんじゃないかな。

でも僕らは政治の内情を知らないし、政治のプロでもない。隠されればちゃんとした判断はできないわけです。熟練の職人の仕事に対しては、素人が軽々に意見したりすることを差し控えますが、そういうふうに信頼でき、尊敬できる政治のプロがいたらどんなにいいだろうと思います。だけど今は、誰もがどうも信頼も尊敬もできにくいですよね。

■戦後社会について■

金魚屋 山田さんは大岡昇平文学がお好きですね。

山田 文体が好きでした。もちろん『俘虜記』などの作品もね。最近になって書かれた大岡昇平批判の文章を読んだりすると、当たり前なんですが、大岡昇平も神のごとき存在ではないとわかってきましたが。

金魚屋 一九八九年(昭和六十四年)にベルリンの壁が崩壊して冷戦が終わった時に、僕なんかはこれでようやく戦後レジュームが終焉したと、一瞬清々しい気持ちになりました。でも最近になって急激に日本と韓国、中国の関係が悪化しています。さまざまな要因はありますが、その大きな焦点の一つが日本の戦争犯罪、責任問題です。もしかすると戦後が本当に終わる、総括されるのはこれからなのかもしれないと思うくらいです。山田さんは戦後的なものの終わりをどうお考えですか。

山田 ドイツのW・G・ゼーバルトという作家が『空襲と文学』という本を書いています。僕はとても驚いたんですが、実はドイツ人は、第二次世界大戦中に受けた連合軍による空襲の惨劇を書いていない。ナチスドイツがユダヤ人を迫害したという話はものすごくたくさん書かれています。ところがドイツが受けた、すさまじい無差別爆撃については資料も少ないし、それについて書かれた文章もほとんどない。それはドイツ人はユダヤ人を虐殺したんだから、自分たちが受けた被害については表立って言えないという抑圧があるからのようです。ドイツの民間人が受けた戦争被害については、口をつぐむという抑圧があるんだろうなぁとはなんとなく感じていたけど、ゼーバルトの本を読むまでははっきり認識していなかった。ドイツの場合も民間人が受けた無差別爆撃について、ようやく重い口を開き始めた。これからそれについて書かれるようになるのかどうかはわかりませんし、それについて話し始めたって、加害者と被害者側両方で嘘をつくこともあるので、なかなか問題の核心に迫るのは難しいでしょうけど。

それはそれで書かれるべきだと思いますが、ドイツに負けずに日本の軍隊もひどいことをしているので、そのことをないことにしてはいけないと思います。先日、日中十五年戦争の兵士千人の告白というドキュメンタリーを見ました。「日本鬼子」(ジャパニーズ・デビル)という日本人の作った映画です。東アジアの国々が開き直っていっせいに抗議し始めたら、一言もないようなことをした。そうした加害者としての行為を、日本人はないことにしてはいけないと思います。南京大虐殺や従軍慰安婦問題で、死者の数とか当時の仕組みとかを事細かに検証して中国や韓国の批判に反論する姿勢が目立つようになりましたが、もっと広く深いところで、当時を知る日本人は、彼らに対していかにひどいことをしたのかわかっているはずです。同じ日本人とは思いたくないようなことをしたと思います。また将来同じようなことをしないとも限らない。だから僕は常に、「そんなことを言える俺か」という留保が必要だと思います。

金魚屋 戦後日本文学は概して内向的ですね。「ひでぇ目にあった」と書いています。

山田 古山高麗雄さんなんかは、加害者側に立った戦争文学を書いていますね。

金魚屋 数人いらっしゃいますね。洲之内徹さんもそうですが、彼は小説家としては筆を折ってしまい、美術批評家に転身しました。もしかしたら書き続けられなかったのかもしれません。

山田 それはあるかもしれませんね。占領下でアメリカ人もいろいろ悪いことをしましたが、日本が第二次世界大戦中にしたことの比ではないですもの。ただ広島・長崎の原爆投下はひどかった。あれについては、アメリカも知らん顔ですものね。

金魚屋 山田さんは強く自己主張する脚本をお書きになりませんが、一九六〇年代と今と、作品の書きやすさは同じでしょうか。書きにくい時代はあったんでしょうか。

山田 バブルの頃は書きにくかった。当時『ふろぞい』のシリーズを書いていたんです。末端の小さな会社がすごく抑圧され、苦労しているということをパートⅡで書いたんです。パートⅢを書くために同じ会社を取材したら、営業マンの人たちが、景気が良くて良くて困るくらいだと言うんです。朝ちょっと来て注文票を見て、工場に電話して納入日を決めればそれで仕事は終わりで遊んでいていいって言うんですね。仕事は楽だし給料はいいし、幸せでもうなにも言うことはないと言うんです。それじゃあドラマにならない(笑)。こんなこと、いつまでも続くんだろうかと思いましたね。

『ふぞろいの林檎たち』 山田太一著

TBSで昭和五十八年(一九八三年)から平成九年(九七年)にかけて、パートⅠからⅣまでが放送された

北村 山田さんが精力的に脚本をお書きになった一九七〇~八〇年代に青春期を送った世代は、学生運動なんかが盛んだった六〇年代と比較して、しらけ世代と呼ばれます。落ちこぼれ大学生たちのドラマ『ふぞろい』などがヒットしたのも、山田さんの醒めた現実認識が、その時代感覚と合っていたからじゃないでしょうか。

山田 『ふぞろい』でヘルメットをかぶって学生運動をやっている人たちの集会に、中井貴一演じる酒屋の息子の仲手川が、ビールを配達に行くシーンを書きました。仲手川は学生運動家から、「お前は国のことを考えているのか、同じ大学生だろ」と問い詰められるわけです。でも仲手川は国のことなんて考えていない(笑)。「それじゃあダメだ」と学生運動家に言われ、仲手川は心がざわつくんですが、「あいつらはエリートだからな、俺たちは俺たちの現実を生きるよ」と思うシーンを書きました。それは僕自身がしらけていたから書けたのかもしれません。

北村 七〇~八〇年代にかけては、一方でものすごく受験戦争が過熱した時代でもあります。今もそれはあまり変わりませんが、そこにはっきりとした経済格差が加わったような気がします。

山田 最初の『ふぞろい』を書く時の取材で、企業の就職試験で東大と京大と一橋はこっちの部屋、早稲田と慶應はこっちの部屋とかに学生が分けられているのを知って、僕はものすごく憤慨してそれを書いたことがあります(笑)。それはほんとうにリアリティがないですね。学歴と成績がいいからその職業に合っているとは限らないわけですもの。今だってそういった記号で人間を分類することが行われているのでしょう。手がかりがないから記号に頼るという面はあるんでしょうが、受験戦争向きの頭を持った人のマイナスを見分ける成熟も、リアルに必要なんじゃないかなぁ。

■浅草文化について■

金魚屋 山田さんは下町でつちかった醒めた目線をお持ちだから、現実社会にあるさまざまな欺瞞や矛盾がよく見えるんじゃないですか。

山田 下町育ちのひがみ視線かもしれませんけどね(笑)。明治になって薩長が中央政府を牛耳って、元々の江戸っ子は無力で浅草あたりに排除されてしまったわけです。だけど都会っ子だから、露骨に俺たちを認めろなんて言うのは格好悪い。背中を向けて、「へっ」とか言っている。そういう浅草っ子のひがみみたいなものは、僕の中にもあるかもしれませんね(笑)。

金魚屋 山田さんの家は江戸っ子でいいんですか。

山田 いえいえ、父親は愛知県の三河の出身です。農家の長男だけど、家を継ぐのが嫌で家出して、屋台の蕎麦屋から始めて浅草に店を構えるまでになったんです。だからなかなか田舎にも帰りづらかった。でも戦争末期に父がお金を出して、飛行機のプロペラを一つ寄附したことがあるんです。それで三河に帰って小学校で講演をしたという話は聞いたことがあります。だから元々の浅草っ子ではないんですが、だけどまわりにひがみで「へっ」と言っているような人がいっぱいいました(笑)。

浅草っ子、下町っ子というと、沢村貞子さんなんかが典型的だと思います。愛想はいいんだけど、醒めているのね。ちょっと横を向くと、すっと素に戻っちゃうような感じです。そういう人が浅草には多かった。

たとえば子供が学校で、なにかの優等賞をもらったりするでしょう。子供はあちこちに言いふらして自慢したいわけです。そういう時、浅草の大人の中には「ああよかったねぇ」と言いながら、「そんなものは人生においてなんの役にも立たねぇよ」といった、ゾッとするくらいのしらけた目を見せたりする(笑)。そういう冷たい目で現実を見る、見抜く視線が浅草にあった。それは意地悪さにもなり得るものです。浅草っ子は都会っ子ですが、自分が中央に立つなんて夢にも思っていなくて、外からやってきた薩長を憎むかといえば、いざ向き合うと、ついぺこぺこしてしまうところがある。山の手の人はもっと呑気で自己肯定が強いですね(笑)。

『浅草』 山田太一著

岩波書店 平成十二年(二〇〇〇年)刊

故郷浅草を巡る山田氏のエッセイ集

小原 山田さんはエッセイで、お父様から「お前のことなんて、誰も興味持っていないと思わなくちゃいけない」と言われたという思い出を書いておられますが、それは下町文化でもあったわけですね。

山田 下町文化というより、浅草文化でしょうね。あの頃の浅草は激戦区だったんです。小さな店が建ち並んでいましたが、支那そばを一銭安くすると、どっとその店にお客が詰めかけてしまうとかね。まわりから見ればドングリの背比べでも当事者たちは必死だった。僕は子供だったから具体的には知りませんが、そういった感覚というものは、どこかで身に染みこんでいるのかも(笑)。

金魚屋 今日は長時間ほんとうにありがとうございました。心からお礼申しあげます。

(2014/08/08)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

■山田太一さん関連コンテンツ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■

![星ひとつの夜 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51X7SVSGciL._SY500_.jpg)