『長くつしたのピッピ』を知らない人は少ないだろう。スウェーデンの女流作家、アストリッド・リンドグレーンが書いた世界的ベストセラー児童小説である。子どもの頃、夢中になって読んだ方は多いと思う。しかしあまりにも有名なため、なんとなく読まなかった方もいらっしゃるのではなかろうか。そういった皆さんには、是非一度お読みになることをお勧めする。この作品、傑作である。子供が読んでも面白いが、大人になってから読んでも、再び読み返してみても、尽きない魅力がある。これだけハチャメチャな内容でありながら、なおかつ傑作だ言える作品は少ないのではなかろうか。

「うそをつくのは、いけないことよ。」と、アンニカはやっと口をききました。

「そうよ、うそや、でたらめは、ほんとにいけないことね。」と、ピッピはいっそうかなしそうにいいました。「でもね、ときどきわすれてしまうの。天使のようなママや、黒んぼの王さまで、一生船にのってばかりいたパパのある小さい子に、いつもほんとうのことばかり話しなさいっていうのはむりじゃないの。それよか・・・。」

ピッピは、そばかすだらけの顔をはれやかにして、話をつづけました。

「あのね、コンゴって国では、ほんとのことをいう人は、ひとりもいないの。みんな、一日じゅうでたらめばっかりいってるのよ。朝の七時から、お日さまがしずんでしまうまで。だから、あたしがたまにでたらめをいっても、ごめんね。あまり長いことコンゴにいたからなの。でも、あたしたち、なかよしになれるわね。」

「うん、いいとも。」と、トミーはいって、きょうはたいくつな日にならなくてすむと思いました。

ピッピはビッレクッラという小さな町の外れに一人で住んでいる九歳の女の子である。ママはもう亡くなっていて、パパは船乗りだが航海中に行方不明になったので、パパが残してくれた金貨を持ってビッレクッラの家に戻ってきたのである。ピッピはパパは生きていて、原住民の島に漂流して王様になっていると信じている。ピッピの家の隣には、同じ年頃の兄妹が住んでいる。トミーとアンニカは「たいそうおとなしい、しつけのよい、そして親のいうことをよくきく子ども」である。引用はピッピがトミーとアンニカに初めて出会う場面である。

ピッピはトミーとアンニカに、でたらめな話をまくしたてる。おしゃべりな女の子なのだ。アンニカですら、「うそをつくのは、いけないことよ」と言ってしまうようなたわいもない話である。しかしピッピはひるまない。でまかせの話をしゃべり続け、トミーは「きょうはたいくつな日にならなくてすむ」と思い始める。トミーとアンニカは保守的キリスト教教育を受けている良家の子女だが、ピッピは彼らの保守思想を打ち破る一種の野蛮人(バーバリアン)である。兄妹は一瞬でピッピに惹き付けられる。友だちになり、ピッピに導かれるまま、してはいけないと言われていたあらゆる遊びを始めるのである。

『ピッピ』が傑作であるのは、作者リンドグレーンが、必ずしもピッピを主人公にした物語を書こうとしたわけではないことにある。彼女はピッピ的なるものが保守的日常社会において、いかに人間の夢や希望に結びついてるのかを徹底して描こうとしている。ピッピは恐ろしくおしゃべりなのだが、その言葉から彼女の内面をうかがい知ることはできない。彼女の次の行動を予測することもできない。ピッピは楽しいがでたらめな言葉を撒き散らしながら、保守的社会を揺さぶるような行動を次々に起こしていく。しかしそれは子どもたちの、あるいはかつて子どもだった大人たちの、夢と希望そのものなのだ。

たとえば行方不明だったピッピのパパは、彼女の夢想通り、原住民の島の王様になってビッレクッラの家を訪ねてくる。ピッピに輪をかけたイタズラ者で、陽気なパパだ。またピッピはパパからもらった金貨で生活しているが、無駄遣いはしないし大人に騙されたりもしない。ピッピが気前よく金貨を使うのは、子供たちにお菓子を大盤振る舞いする時や、貧しい人たちに出会った時だけである。主人公の内面描写中心の小説ならかなり恣意的な展開だが、『ピッピ』ではそれが自然である。ピッピは息苦しい社会に生きる人々が夢見る良質の自由そのものであり、その希望が小説の中で実現されてゆくのである。

もちろんピッピが体現する自由(夢と希望)が、社会とまったく衝突しないわけではない。みなしごだと思われたピッピは、児童施設に入れようとする警察官に追い回される。学校に行けと命じられ、大騒動を引き起こし、一日でやんわりともう来なくていいと先生に言われてしまう。しかしリンドグレーンに、ピッピを使って社会批判をしようとする意図はないのである。

「ごめんなさいね、あたし、おぎょうぎが悪くて。さようなら。」(中略)

おばさんたちが、すこしあるいていきますと、うしろで、ハーハー息をする声がきこえました。みると、ピッピが、すっとんで追っかけてくるのでした。

「ねえ、おばさん、うちのおばあちゃんはね、マリーンがいなくなると、すっかりさびしがってたわ。(中略)いつか火曜日の朝、マリーンは、やっと一ダースばかり紅茶ぢゃわんをわったかわらないうちに、にげだして、船にのってしまったの。だから、その日は一日、おばあちゃんがじぶんでせとものをわったの。(中略)マリーンは、それっきり、すがたを見せなくなったわ。あんないい子なのにって、おばあちゃんは、ざんねんがっていたわ。」そういうと、ピッピは、いってしまいました。おばさんたちも、道をいそぎました。ところが、二百メートルばかりあるいたと思われるころ、遠くのほうから、力あるかぎり、あるったけの声でさけんでいるピッピのさけび声がきこえてきました。「マ――リ――ンは――ねえ――ベッド――の下は――お――そ――う――じ――したことは――な――い――の――よ――。」

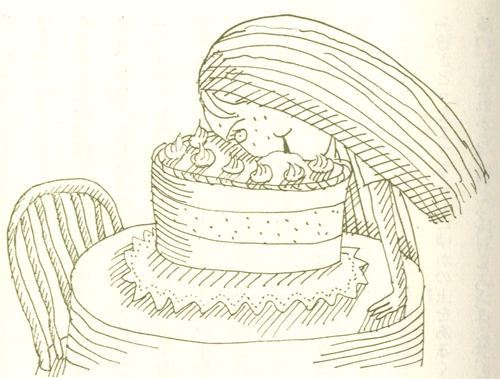

ピッピはトミーとアンニカのママからコーヒーパーティに招かれる。パーティにはママの友だちのおばさんたちが大勢招かれていた。ピッピはお行儀よくするからと約束するが、そんなことができるはずもない。ケーキを見るとその中に顔を突っ込み、「どっちみちこわれてしまったんだから、いっそ、あたしがたべてしまってもいいでしょう」と言って一人で平らげてしまう。おばさんたちは眉をひそめるが、何事もなかったようにツンとしている。

そのうちおばさんたちは、ピッピの存在を無視して家で使っているお手伝いさんの悪口を話し始める。ピッピはおばさんたちの話に割って入るが、誰も彼女の話を聞こうとしない。ピッピはすっかりしょげて、「ごめんなさいね、あたし、おぎょうぎが悪くて」と言ってトミーとアンニカの家を出る。しかしすぐにいっしょに家を出たおばさんたちを追いかけて、彼女のおばあさんが使っていたマリーンというお手伝いさんの話をまくし立てるのである。

意味的に読み解けば、この箇所はピッピの言葉が保守的な社会には届かないことを示しているだろう。またピッピのおばあさんと女中マリーンの関係は、作家の人間関係に対する思想を示唆しているのかもしれない。しかし言うまでもなく、そのような〝意味〟で『ピッピ』を読み解いても仕方がない。それは未必の故意としての社会批判を含むノンセンスなのだ。『ピッピ』はルイス・キャロルやエドワード・リアと同質の作品だと捉えた方がいい。

『ピッピ』は児童小説はもちろん、ヨーロッパ文化についても深く考えさせられる傑作である。『ピッピ』の舞台はヨーロッパのブルジョワ社会である。それは同時代の世界と比べれば、とてつもなく物質的に豊かな社会だった。しかしそこには息苦しい閉塞感が漂う。それを打破してくれそうなのは外の力である。船乗りの父を持つピッピの姿は、大航海時代がヨーロッパにもたらした文化的・物質的衝撃に重なる。十九世紀から二十世紀初頭のヨーロッパで次々に児童小説の傑作が生まれた背景には、当時の豊かな社会と、海外(植民地支配に変わり始めていたが)からもたらされる異文化が融合した結果だと言っていい。

またリンドグレーンは無意識にそうしただけだろうが、『ピッピ』は通常の小説手法では書かれていない。主人公ピッピに内面などないのである。彼女は社会を脱構築してゆくノンセンスそのものである。しかしこの荒唐無稽な小説に子供たちは狂喜した。面白く楽しい児童小説を書こうと内容に腐心する作家は多いだろうが、書き方に注目することは少ない。リンドグレーンの小説手法は現在の基準で言っても独創的かつ前衛的だと思う。

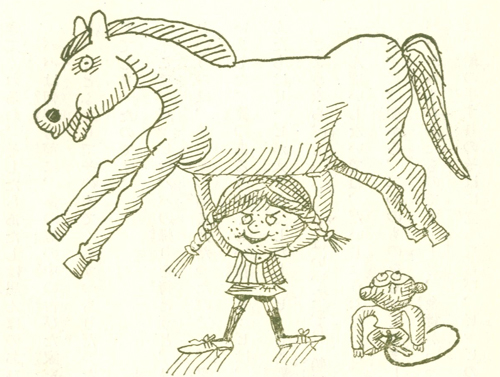

なおここで取り上げたのは昭和四十四年(一九六九年)初版の『国際アンデルセン大賞名作全集3 長くつしたのピッピ 訳・尾崎義 絵・山崎栄介』である。今では手に入りにくい版だが、絵が素敵なのだ。『ピッピ』の訳にはさまざまなバージョンがあり、それぞれ工夫をこらした絵が添えられている。映画やアニメにもなっているが、どのビジュアルもしっくりこない。

ヨーロッパの児童小説では、なぜか圧倒的にイギリス作品がビジュアル化しやすい。アリス、ピーターパン、メアリー・ポピンズ、ハリー・ポッターなどがすぐ思い浮かぶ。しかし星の王子様(フランス)は、サン=テグジュペリが描いた絵以外のヴィジュアル化をはねつけ続けている。このジンクスは『ピッピ』にも当てはまりそうだ。『国際アンデルセン大賞名作全集』版に山崎さんがつけた絵は、ピッピのビジュアルとしては最もブサイクな部類に入るだろう。しかしピッピは可愛くはあっても美少女ではいけないと思う。スラリと背の高い女の子もそぐわない。山崎さんの絵はバーバリアンとしてのピッピの本質を最もよく捉えていると思う。

金井純

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■