『彼女が消えた浜辺』2009年(イラン)

監督・脚本:アスガー・ファルハディ

出演:ゴルシフテ・ファラハニ/タラネ・アリシュスティ/シャハブ・ホセイニ

上映時間:119分

真っ暗な闇の中、画面の上の方に長方形の光が差し込んでいる。その光の外から手紙などの郵便物が次々と投函される。どうやら僕たちは郵便ポストの中にいるらしい。一方的に投げ込まれる郵便物に対して、僕たちはなすすべもなくただその暗闇に潜み、一定時間、その内部に身動きもとれない状態で、閉塞感を味わうことになる。暴力的なまでに視覚的領野を奪われた内部の漆黒の〈場〉では、動的な外界とは対照的に、固定カメラとともに極めて静的な時間を生きなければならない。イスラム教シーア派による神権政治が敷かれるイランという国では、他の宗教に対する差別や迫害が行われ、宗教によってはその信仰を法律が禁止しているため、ムスリムを装って生活するものもいるらしい。それならば、この郵便ポストの内/外が示すメタファーとは、グローバル化の中で政教一致の戒律の厳しい閉鎖的な国家に押し寄せる情報の波を表しているのだろうか。郵便という制度が孕む、伝達の非対称性、この情報の暴力という社会的命題を引き受けながら、この映画は一方向へ伝達するメッセージの暴力性を隠喩的に表象しているのだろうか。

光のファーストショットは、観客に様々な象徴的意味を暗示しながら、途切れることなくトンネルの内部のシーンへと移行し家族たちを捉える。車の中の女性陣はチャードルを纏いながらも、思い思いに窓から叫び声をあげ、「最高ね」と何だかすっきりした表情をしている。「ながらも」という宗教的イメージによるステレオタイプから、その異国の映画を観ることしかできない僕は、このイメージからの「逸脱」により、冒頭のたった2分弱のシークエンスで、すぐに映画に惹きこまれてしまう。

本作は、2009年ベルリン国際映画祭で銀熊賞 (監督賞)に輝き、他の映画祭でも数々の賞を受賞したイラン映画で、アスガー・ファルハディという鬼才の長編第四作目となる秀逸な作品である。この希有な才能が描く人間の内面を抉り出すドラマツルギーは、次の作品『別離』(2011年)で最高潮に達し、2014年4月に日本で公開されたばかりの新作『ある過去の行方』(2013)でも、嘘をめぐる緻密な物語構成と俳優の演出は健在であったが、これらに関しては別の機会に改めて紹介したい。

さて、『彼女の消えた浜辺』という日本語タイトルが良いか悪いかは別にして、英語では「About Elly」、ドイツ語では「Über Elly」というのがタイトルで、「エリについて」というのが原作に近い意味だと推測される。先に言っておくと、この物語に登場するエリという女性は、ヒッチコックの『サイコ』のごとく物語中盤でいなくなり、ベケットの『ゴドーを待ちながら』のように、あるいは近年ならば朝井リョウの『桐島、部活やめるってよ』のように、不在の中心を巡ってドラマが展開するという物語構造になっている。

テヘランからカスピ海沿岸のリゾート地にやってきた3組の中年の家族。その中の女性セピデー(ゴルシフテェ・ファラハニー)が中心となり、3日間のヴァカンスを企画している。その家族の他に、セピデーの友人で、ドイツ人女性と離婚し、ドイツから一時帰国しているアーマド(シャハブ・ホセイニ)と、セピデーの子どもが通う保育園の先生であるエリ(タラネ・アリシュスティ)がいる。途中でわかることだが、セピデーはこの旅行をアーマドとエリが「自然」に出会う場として計画したらしい。アーマドはこの家族たちと元々親しい中で、エリだけがセピデー以外のメンバーと初対面であった。物語序盤は、このエリという美しく知的な女性と、友人の出会いにはしゃいだり、茶化したりとお祭りムードの男たちを対照的に描写する。恐ろしいくらいに美しいエリは、気配りもでき魅力的な女性として皆に歓迎される。

図1 アーマドと車で話をするエリ

この物語にとって最初の重要な場面は、予約していた宿に到着するシークエンスである。同じくイランを代表する奇才キアロスタミにとって「嘘」が物語を動かす重要なモティーフになるのと同じように、アスガー・ファルハディにとっても「嘘」が作品の重要な軸になり、しばしば登場人物たちを取り返しのつかない方向へ追いつめていく。この家族たちは、3泊の予定だったが、宿屋の管理人たちは、持ち主が翌日来るので、掃除しなければならず、1泊しか泊まることができないと言う。セピデーは、電話でそのことを聞いていたらしいのだが、皆に言えばこの旅行が中止になると思い黙っていた。その後、セピデーは管理人と2人で話をする。何か手はないか相談するためだが、ここで彼女はさらに嘘をつく。自分たちは車かテントで寝てもいいが、「新婚」がいて、花婿が一時帰国中の貴重な旅であるという嘘だ。もちろん「新婚」とは、彼女が仲を取り持とうとしているその日に出会ったばかりのアーマドとエリのことだ。その結果、窓が壊れた汚い浜辺の誰も住んでいない家に3日間住むことになる。

ここから僕たちは、映画が終わるまで、永遠と海岸に押し寄せる波の音の反復を聞かされることになる。時に美しく、時に恐ろしく、表情を変える波の音。事件は2日目に起きる。エリはもともと1泊の予定で参加したので、家に帰らなければならないとセピデーに何度も言うが、彼女は3泊一緒に過ごすことを勧め聞く耳を持たない。海で遊ぶ家族の子どもを見ていてと頼まれたエリは、思い詰めたようにじっと海を眺めている。ここで最も秀逸な、そして恐ろしいシークエンスに突入する。凧をあげられない少女を手助けしようと、彼女自身が海辺を駆けながら凧をあげるシーンである。これまで描かれてきたような聡明で淑やかな女性エリとは明らかに異なる抑圧なき自由、解放された姿。これこそがこの女性の本性なのだろうか。先に明かしてしまうと、実はエリには婚約者がおり、その男と別れたがっていた。それを聞いたセピデーがこの場を設けたというわけだ。ちなみにこの2人がどうなるかは物語では語られていないが、アーマドが離婚したドイツ人女性に言われた「永遠の最悪より最悪の最後がマシ」という言葉にエリも共感し、前者は、「最悪の最後」を経て、エリも今の婚約者とそれを強く望んでいるようだ。物語終盤で明かされるエリに婚約者がいるということは、もちろんエリとセピデー以外のメンバーは知らない。「嘘」を守るために「嘘」が次々と塗り重ねられていく。断っておくと何度も小さな「嘘」を重ね続けるセピデーは、誰からも頼りにされ、少々お節介だが、他人想いの素晴らしい女性として描写されている。

さて、話をエリに戻せば、彼女は別れたがっている婚約者もいて、病気の母と二人暮しなのだという。だとすれば、風にのって重力から解放される凧をあげ、解放感に溢れるこのシーンは、自分を緊縛し、檻に閉じ込めている婚約者と母の介護からの自由を表しているのだろうか。最初のトンネルの車の中で、奇声を発することはなかったエリが、凧をあげるシーンでは、別人であるかのように奇声をあげ、高々と笑い声を発する。嬉々として凧と戯れる彼女の叫び声と奇声は何度も何度も繰り返される。しなやかに動いていた彼女の身体は、そのシーンでは、ぎこちなさすら感じさせ、美しかったはずの彼女の表情からは、気品が消失し、何か下品さまで醸し出しているようにすら見えてくる。ここでは、モンタージュも、身体表象も、パフォーマンスも、テクノロジーとしてのカメラの運動も、あるいは表象空間の余白すらも、あらゆるものが協働し、物語の構造に強度を与えようとしている。このイマージュと形態の織り成す映画の修辞学、これこそが映画を映画たらしめる機械による語りの技術なのである。カットは細かく分離し、カメラは上下左右にぶれながら、モンタージュは不器用な結び付きを見せる。それまで構築されてきたエリという人格が分断され、戦慄を覚えるシーンである。何かの箍がはずれたように画面の中で走り回るエリとそれを捉えるカメラの不一致。

図2・3 浜辺で凧をあげるエリ

「行かなきゃ」

その言葉を最後に、エリはフィルムから姿を消す。僕たちはこの美しい女性を物語中盤にも至らないところで、見失ってしまうが、彼女が最後まで不在の中心として造形され続ける点において、運動の中心にいると言ってよい。僕たちは、エリという人物を構築するという点では、この映画の登場人物と同じ地平に立っている。エリのこの長いシークエンスの間、女たちは食事の支度を、男たちはビーチバレーに興じており、エリが凧をあげている間に、海に入って遊んでいた男の子アラーシュが溺れてしまう。エリは溺れた少年を助けに海に飛び込んだのか、それとも家へ帰ったのか。これこそ、本作が観客に提示する最大のミステリーである。

アラーシュは間一髪救助されるが、エリの姿が見当たらない。当然、皆は溺れたアラーシュを助けに海へ入り溺れてしまったのだと思う。救助隊も呼び捜索するが彼女は見つからない。警察が来て、エリのことを尋ねるが、驚くべきことにセピデーすらも彼女の苗字を知らない。一同が知っているのは、「エリ」という美しい女性のニックネームだけ。勝手に帰らせないようにセピデーが隠していたバッグと携帯電話を残し、エリは完全にいなくなる。「帰ったのかもしれない…」そんな希望を抱きながらも、実際は全く分からない。何しろ「エリ」というあだ名以外何一つ知らないのだから…。遺体があがるのを待ちながら、残されたものたちは、不在のエリをめぐって、責任を転嫁し、なじりあい、醜態を晒していく。

この中東の映像作家は、様々な条件を巧みに盛り込んで、浜辺という空間を密室に変えてみせる。僕たちは、このあたりでようやく冒頭の郵便ポストのシークエンスの意味がわかってくるだろう。3日間、彼らは開かれたはずの浜辺という空間に閉じ込められる。外の世界も見えない場所に一方的に投函されるものは、エリという人物を構築するための情報である。オープニングショットは、この映画の構造をメタフォリックに表象している点で、極めて精巧な出来であると言える。

再び物語に戻ると、セピデーはエリに婚約者がいることを知って、旅行に招待し、アーマドに紹介した。それは、エリが、彼女に夢中な婚約者との婚約解消を強く望んでいたからであった。彼女の携帯を放置していれば、その婚約者が不審に思って電話をかけてくるだろう。だから、セピデーはエリの携帯を自分のバッグの中に隠しておいた。しかしその携帯が見つかり、着信履歴にかけると、彼女の婚約者が「兄」と名乗り、電話をしたアーマドは「事故にあった」と「嘘」をつく。もはや真実は語られず「嘘」のみが加速化していく。エリに夢中の婚約者は事故にあって容態が悪いと聞かされ、心配になり彼らのもとに会いに来る。婚約者がいると知って、男を紹介したことがばれるとまずいので、さらに彼らはどんどん「嘘」をついていく。姦通罪で死刑が宣告されるようなこともある国である。彼女の「兄」がこちらに向かっている間、誰もが事実を隠蔽しようと必死に口裏をあわせようとする。

そして、ついに婚約者が浜辺の家へとやってくる。この不器用なまでに一途な、さえない男は、その場所にくると、海を見ながら涙を流し、一人で彼女が溺れた場所へいく。家の中へ迎え入れられるとすぐに、彼は祈る場所を聞く。冒頭のモダンで、祈りなどとは無縁に見えるイラン人たちの描写は、この男の登場を相対化するためにあったと言ってもよいだろう。

図4 浜辺に到着した婚約者

テヘランに電話をかけなければならないという婚約者を、浜辺の家では電波がないため、最初に泊まるはずだった宿に案内したが、そこでセピデーが最初についた小さな「嘘」が大きな展開をもたらす。婚約者の前で、管理人は「新婚さんに差し入れた毛布をまとめておいて」と言ってしまうのだ。「ご主人にはとても言えなくて」と。「誰のこと?」と本物の婚約者が聞くと、「溺れた女性のご主人よ」と返してしまう。婚約者に同伴していた男はそこから逃げ、浜辺の家に戻ってくる。そこで、いよいよ最終的な話し合いが行われる。エリはセピデーに「婚約中の身では会えない」と断っていたが、アーマドがドイツに戻ると次にいつ会えるかわからないと、無理やりセピデーがエリを誘い、皆には内緒で一泊だけなら、という条件で参加したというのが真実である。せめて「彼女の名誉」のため、セピデーは自分だけが知っていて、皆に隠していたと婚約者に話すことを主張する。彼女の夫は「彼に殺されるぞ」と反対する。皆はセピデーに考え直すように説得しようとする。婚約者が怒りを抑えきれずに、アーマドを殴りつけた後、婚約者とセピデーが二人きりで話す場面。彼は彼女に聞く。

「僕が知りたいのはたった一つ。彼女は婚約していると言ったのかどうか」

図5 セピデーに真実を問いただす婚約者

それは3年間彼女に一筋だった彼にとって、最も重要なことである。男は祈りの部屋でも、家族たちに問いかけていた。「僕の話をしてた?」これこそが、彼にとっての存在証明であり、彼が存在する意義なのである。セピデーは最後に、彼女の名誉を傷付け、目の前の男をどん底に突き落とす言葉を返す。それは「何も言わなかったわ」という「嘘」。

図6 婚約者にとって最も傷つく嘘をつくセピデー

その後、警察から海で女性の遺体が上がったので、確認に来てくれと連絡がくるが、この作品は、何気なく見ていると見落としてしまう重要な部分がある。それは、最後のエリの遺体を確認するときのシークエンスである。エリの顔は砂にまみれて、横顔だけが婚約者に晒され、男は俯き涙を流す。係のものは、何も彼に確認の言葉を投げかけない。確認を待っていた家族たちに何も言わず通り過ぎる男。「君から家族に知らせてくれるね」と言うが、「あなた方が…」とだけ返す婚約者。「君からの方がいい」と言うが、男は黙ったままじっと家族たちを見返す。この表情は何を意味しているのだろうか。

図7 エリの遺体か判別しがたい描写

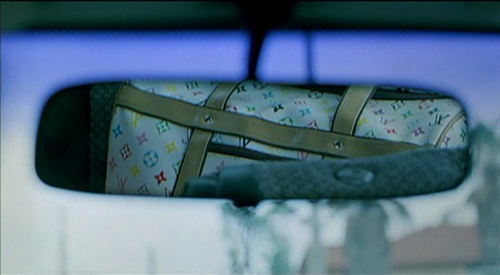

物語中盤でアーマドとエリが共感し合う言葉。「永遠の最悪より最悪の最後がマシ」。この男は「永遠の最悪」をエリに与えられることになるのだ。物語の終り、車を運転する男は、バックミラーでエリのバッグをじっと見る。鏡はもう一つの結末を映し出しているかのようだ。この男はすべてを知ってしまったのだ。少なくとも、アスガー・ファルハディは、その可能性を描写している。

図8 バックミラーに映るエリのバッグを見る婚約者

すなわち、この遺体の女はエリではない、という可能性である。「エリが溺れた少年を助けに海に飛び込んだのか、それとも家へ帰ったのか」という最大のミステリーをアスガー・ファルハディは、物語に仕込んだ。しかし、彼は最後の、もう一つのミステリーをここで観客に投げかけているのだ。この監督は僕たちに何を伝えようとしているのだろうか、作者の意図とは何だろうか。いや、ロラン・バルトを通過した僕たちは、こう言いかえなければならない。この作品をどのように豊かに読み込むべきだろうか、と。

聡明で美しい女性エリは、溺れた少年を見たとき、すべてを計画したのではないか。「行かなきゃ」とは、少年の溺れる海でも、母が待つ家や婚約者の待つ場所でもない、何からも拘束されない自由な場所。無重力で空を舞う凧のように、誰からも囚われない檻の外。溺れた少年を助けるために犠牲となること、そうすれば、母にも婚約者にも逃避の言い訳となる。

いや、やはりこの遺体は彼女なのかもしれない。それならば、それでいい。彼女は一人の子どもを救おうと海へと向かっていったのだ。何も知らなかったエリという女性の人格を都合のいいように構築した登場人物たちの、あるいは勝手にエリというアイデンティティを作り上げていた観客の僕たちの「救い」ともなったであろう。ありえたかもしれない二つの未来、二つの物語の可能性を、僕たちは同時に味わうことができる。結末を明確に描かないこと、それは作品の豊かさであると同時に、僕たち観客の豊かな感性を引き出してくれるのだ。イランの巨匠は、僕たちに真実を教えてはくれない。二者択一という表層的カタルシスをはるかに凌駕する中東の天才による深遠なるエンディングの視覚化は、人物たちの心理と協同しながらフレームの内部に見事に結晶しているのである。

また、この作品において、最も秀逸なのは、脚本や監督による心理描写だけではなく、俳優たちのパフォーマンスである。それほど、俳優陣は加速化していく絶望を表現しきっていると言えるのだ。だが、その中でも傑出して胸を打つのは、婚約者の悲痛な表現力であり、彼の流す涙である。映画を観終わった時、僕たちは、この男のこれから先の苦難を、一人の不器用な敗者の未来を想像せずにはいられないだろう。映画は往々にして完璧で美しい人生に焦点をあてる。そして、観客の欲望もまたそういったナラティヴを消費しているのだが、ヒーローにならない他の多くの人間の不完全な一面に焦点をあてること、それこそ映画製作者が見落としてきたもう一つの物語だ。いや、そんなルネサンス的物語が偽装する「リアリティ」など、とうに時代に追い抜かされてしまっている。ラストシークエンス、美しいヒーローやヒロインは存在しない。ただ、「嘘」をめぐり争い合い、醜い姿を曝け出した6人が、懸命に砂浜に埋まった車を協力し合って押している。その姿は、僕たち自身の長い人生と重なり合い、こうして「嘘」をめぐる群像劇は、リアリティを帯びてくる。

図9 浜辺に埋まった車を押す家族たちのラストシーン

僕たちはこの名前のない出演者のように、「バッグ」を傍らにおいて生きている。「婚約者」は僕たちの誰にでもあてはまり、その「バッグ」は僕たちの周りにある何にでもなるだろう。諦めた夢、喪失した家族、愛した人。僕たちは「嘘」を重ねながら、失った「過去」とともに生きねばならない。ただこの不器用なまでにまっすぐな男は、エリがこの世界に存在していようがいまいが、「婚約者はいない」という彼女の世界における自分の不在、すなわち「死」と同義の「嘘」とともに生きなければならないのだ。

北村匡平

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■