Interview:観世銕之丞(2/2)

観世銕之丞:昭和三十一年(一九五六年)、八世観世銕之亟静雪[静夫](人間国宝)の長男として東京に生まれる。本名・観世暁夫(あけお)。伯父の観世寿夫と父に師事。三十五年(五九年)、四歳で初舞台。四十一年(六六年)、『合浦』で初シテ。平成十四年(二〇〇二年)、九世観世銕之丞を襲名。重要無形文化財総合指定保持者。平成二十年(〇八年)、日本芸術院賞受賞、二十三年(一一年)、紫綬褒章受賞。銕仙会を主宰し、伝統を継承しながら能の新たな可能性を追求し続けている。妻は京舞井上流五世井上八千代。

観世銕之丞(かんぜてつのじょう)家は観阿弥・世阿弥から続く観世宗家から、江戸宝暦年間に分家したお能の名家である。数々の優れた能楽師を輩出したが、昭和に入って寿夫、栄夫、八世銕之亟静雪([てつのじょうせいせつ]、静夫)三兄弟という、傑出した能楽師・芸術家を生んだことは記憶に新しい。九世銕之丞暁夫(あけお)氏は、伯父の寿夫氏とご尊父の八世銕之亟静雪氏に師事した。お能の伝統を踏まえながら、修練と理論によって新しい試みにも果敢に挑戦される能楽師である。今回は伝統芸能としてのお能の本質はもちろん、銕之丞氏独自のお能論に至るまで幅広くお話をおうかがいした。

文学金魚編集部

■『恋重荷』について■

ラモーナ 先日、銕之丞さんの『恋重荷(こいのおもに)』を横浜能楽堂で拝見しました。世阿弥作の夢幻能で、室町前期にはよく上演されていましたが、一時中断して、また上演されるようになった時には詞章や演出内容がだいぶ変わってしまった曲です。今回は上演中断前の演出を再現する舞台で、普段見る『恋重荷』とはだいぶ異なる斬新な作品になっていました。ああいった古くて新しい試みをなさる際の、目的や心構えなどについてお聞かせいただけませんか。

銕之丞 『恋重荷』に限らず、曲は昔から伝承されている形できちんと上演しなければならないというのが能の約束事です。しかし今のお客様にどう受け取っていただけるのかという問題も、一方にあります。

現代ではストーカー殺人などという事件も起こっています。『恋重荷』はストーカー殺人ではありませんが、好きな人が全然自分とは立場の違う人だということが、人間の世界ではしばしば起こります。でも恋する人は、とにかくその人の近くにいたい、その人の姿を眺めていたいと思い詰めてしまうんですね。そういう気持ちが何かに置き換わってしまうこともあって、『恋重荷』ではそれが、絶対に持ち上げられない重荷を持ち上げたいという執念に変わる。それによって恋が成就するとは限らないのに、そのことだけを思い詰めて、ついには持ち上げられないことに絶望して死んでしまう。そういった心理は昔の人だけでなく現代人の中にもあるわけです。『恋重荷』は古いお能ですが、そのような人間が持っている不可思議さ、恐ろしさを表現できればいいなと思いました。

今回の舞台は横浜能楽堂の企画で、能の研究者の竹本幹夫先生に主導していただきました。『恋重荷』をもう一度読み直し、古い本も使いながら、どういう形で上演したら、現代のお客様にアピールできるかを考えながら作っていったんです。現行の『恋重荷』では、重荷にはそれを担ぐための棒がついていません。今回それを復活させたのは、担い棒、あるいは負い棒というものを使うと、恋の重荷を背負うという曲の主旨が、より伝わりやすくなると考えたからです。

■謡曲『恋重荷(こいのおもに)』 室町時代 世阿弥作■

白川院の女御に庭師の老人が恋をする。女御は美しく装飾された荷を持って庭を何度も回れたら、姿を見せてあげようと老人に約束する。しかしそれは大変な重荷で動かせない。絶望して老人は自殺してしまう。女御は庭に出て老人の死を悼むが、その場で動けなくなる。そこに老人の亡霊が現れ女御の仕打ちを責め、縷々恨み言を述べる。しかし最後には弔ってくれるなら恨みを消し、女御の守り神となろうと言い残して去ってゆく。

ラモーナ 今回の舞台では、所作だけでなく作り物も変えておられます。それは演技にも影響を与えましたか。

銕之丞 いつもとは違う作り物を使うので、どうやったらより効果的に見えるのか、普段とは違う稽古をせざるをえなかったです。

ラモーナ 今回の『恋重荷』は、私もそうですが、一緒に見ていた人たちも非常に新鮮だとおっしゃっていました。銕之丞さんが古いお能の曲を新しく解釈し直そうとなさるのは、能を固定化させたくないというお気持ちからなんでしょうか。

観世銕之丞氏とラモーナ・ツァラヌ氏

銕之丞 世阿弥が言ったように、「珍しきが花」ですから(笑)。新鮮に面白いと思っていただける、楽しいと思っていただけるのが一番いいと思います。ただ能はとても制約が多い芸術です。今回の舞台にしても、こういうふうに新しくしますと言っても、共演者の全員が、新しいやり方に同意してくださるわけではないです。また新しい形にしてお客様に喜んでいただけるのかどうかも、実際にやってみなければわからない。

いろんな難しい条件があるわけですが、考えて打ち合わせを重ねて、こうしたら面白いかもしれないと試行錯誤していくのはやはり楽しいことです。ものを作る楽しみがたくさんあります。もし現代に世阿弥が生きていたらこうするだろうなぁとか、古いテキストを読んで、なぜこういうふうになっているだろうとか考えていくわけです。またこういった時に、お祖父さんはどうやっていただろう、親父はどうしてたかなって思い出しながら、一つ一つ作っていくことがすごく大切ではないかと思います。

■能の学会について■

ラモーナ 銕之丞さんとは能楽学会の研究発表大会や奈良の世阿弥忌セミナーなどでもお会いします。どのようなお気持ちで研究者の発表を聞いておられるのか、とても興味があります。

銕之丞 私らは普段そんなに勉強しているわけではないんですよ(笑)。研究者の発表を聞いて、「えっ、ほんとうにそんなことがあったの」とか、「こういう研究テーマがあるのか」とか、そういったことがとても勉強になります。学会発表の面白いところは、発表が終わると先輩学者さんたちが、「そんな甘い根拠で研究発表してるのか」とか怒ったりなさるでしょう(笑)。それを聞いていると、そういうふうにして考えなくちゃならないのかとわかったりします。

私は本を読むのがすごく下手で、ずーっと文章を読んでいても、よくわからないことが多いんです。でも研究発表なら、三十分なら三十分の間に、長い論文でもそれを要約してわかりやすく伝えてくださる。またそれに対していろいろな人が批判したり、賛同したりする。文章を読んでいてもわからなかったことが、研究発表の場にいるとスッとわかったりします。だからたくさんの論文を読むよりも、そういう学会に行った方が楽しいし、知識も身につくんです。だからなるべく学会に参加するようにしています。この曲の昔の形がこうだったとすると、なぜ今のような形に変えられちゃったんだろう、果たして今のままでいいのだろうかとか、自分が演じる時をイメージしながら発表を聞いています。

ラモーナ 研究発表をお聞きになって、参考になる部分もあるんですね。よかった(笑)。

ラモーナ ツァラヌ

一九八五年ルーマニア生まれ。ブカレスト大学で日本語日本文学・ドイツ語ドイツ文学を専攻し、二〇〇八年卒業。同大学で大学院東アジア学を二〇一〇年卒業。二〇一〇年からドイツのトリアー大学で博士後期課程に入学。現在、早稲田大学大学院文学研究科日本語・日本文学コースの博士後期過程に在学中。

銕之丞 また『定家』を例にしますと、あれは一般的には定家のストーカー的な執念によって、式子内親王が苦しめられるという悲劇なわけです。しかし見方を変えると、内親王の恋や愛を巡る情熱が定家を引き寄せてしまったのかもしれない。研究発表の場では、一つの曲に対していろんな立場や視点から考えている人がいることがわかります。自分が演じている時にはこうやっているけど、違う解釈もあるとわかるのが、研究発表のいいところです。もっともっといろんな考え方を知りたいですね。

能は非常にシンプルで、かなり言葉を削ってしまっています。だからとても曖昧なところがある。『源氏物語』に題材を取った『葵上(あおいのうえ)』という曲があります。実際に能を見ていても、いったいこの曲はなにを描きたいのかなかなかわからない。自分で演じていてもよくわからないんです(笑)。若い頃は嫉妬やくやしさから葵上を打ち伏せようとする、六条御息所(ろくじょうのみやすどころ)を情熱的に演じてみようとしたこともありました。しかしはたして本当にそうなんだろうかとも思い始めたんですね。

ご存知のように『葵上』には、今は登場しない『青女房』というパートがありました。青女房は位の低い貴族の女性です。生霊が青女房を連れているので、葵上を苦しめているのは六条御息所だとわかる趣向です。青女房は泣きじゃくっていて、六条御息所が葵上をとり殺そうとしていることを恥じている、悲しんでいます。

このシーンは車添えの女の部分として知られますが、以前は青女房の台詞や所作なんかがあった。それをある時期からバッサリ省いてしまう。照日巫女(てるひのみこ)と六条御息所の二人で、車添えの女(青女房)の台詞やなんかを手分けして表現しなければならなくなる。

六条御息所は、つましいけれども高貴な生活を送っていた女性です。それがふとしたきっかけで、今現在光源氏を独占している葵上に激しい嫉妬と憎悪を抱いてしまう。そういった経緯が一つ役を省略したことによって、六条御息所というシテの中で複雑に凝縮されるんですね。六条御息所の中で、葵上を責めようという心と、そういった恥ずかしい振る舞いは押しとどめなければならないという二つの心がせめぎ合うようになる。これはすごく斬新な演出でもあるわけです。

車添えの女の部分を省略したのは、シテ一人主義が主流になったためだとも言われますが、もっと高次な考え方をすると、シテの中に二人の人格を押し込めることによって、生霊の中に二つの心の影を表現できるようになったとも解釈できます。嫉妬と躊躇が交錯する方が優れた演出なんじゃないかな、ということです。

だから現行の『葵上』は、見た目ではわかりにくいけど、そういった表現ができるのなら、とても素晴らしい演出ではなかろうかと思います。ただそれを表現するためには、昔の『葵上』の上演形式も含めて、きちんとあの曲を理解しなければなりません。そういった知識が、学者さんたちの研究発表から得られたりするんです。またそうすることで、能に新しい血液、新しい命を吹き込んでいけるんじゃないかと思います。

■謡曲『葵上(あおいのうえ)』 室町時代 作者不詳(世阿弥改作説あり)■

光源氏の正妻・葵上が物の怪に取り憑かれる。照日(てるひ)の巫女が呼ばれ物怪の正体をあばくと、源氏の愛人・六条御息所(ろくじょうのみやすどころ)の生霊である。源氏の足は御息所の元から遠のいている。源氏を一目見ようとした加茂の祭りでも葵上との車争いに敗れ、御息所は葵上に嫉妬と憎悪を募らせて、ついに生霊となって現れたのだ。修験者・横川の小聖(こひじり)が呼ばれ祈禱を始める。壮絶な闘いの末、御息所の怨霊は祈り伏せられ成仏する。

■能の伝統と現代について■

ラモーナ 能の伝統と現代は、どのような関係にあるとお考えですか。対立する部分、継続する部分、両方大事だと思いますが。

銕之丞 能の場合、ベーシックな型を伝承していかないと、それを変えることはできません。親父もよく言っていましたが、能には百パーセント伝承されなければならない部分があるし、またその一方で、ゼロから考え直していかなければならない部分もある。その両方を平行してやっていかないことには、活き活きとした能にはなりません。

能舞台はだいたいその形や構造が決まっています。シテは橋懸(はしがかり)から出てきますが、それにはある程度の常識的な決まり事があるわけです。舞台に立つ位置は、なんミリとかいう厳密な決まりはないですが、数十センチ狂ったらやっぱりおかしい。それは伝承によって厳格に規定されています。なぜそうなるのかと言うと、劇場にお客さんが入った時の配置とか、柱の位置などから割り出された力学があるからです。それを稽古して伝承していくと、意識しないでも自然にその位置が取れるようになる。

東京青山の銕仙会能楽研究所舞台

そういう伝承は演劇的にはなんの意味もないとお思いになるかもしれませんが、修行していない役者を舞台に立たせると、自由に舞台を使うことはできますが、結局はどうも納まりが悪いことになってしまう。私らも、たまに花道がついた歌舞伎用舞台で能を舞うことがあります。そうすると普段の法則が全然変わってしまうんですね。その時に、どこに立ったらお客様との距離がよく取れるかは、長いこと修行していると自ずからわかるんです。能舞台で稽古を繰り返した経験が、そういう判断を可能にしてくれます。繰り返し稽古し、伝承することで得られるものは多いんです。

脇能という神様をシテとするカテゴリーの曲があります。神様の化身が出てきて、神様のいわれを語って、それから神様ご自身が出てきて舞を舞って帰っていくという曲です。物語としては面白くない(笑)。でもなぜそういった曲があるかというと、舞台上での位置、動くスピード、掛け合いをしていくときに、どういう間合いと強さでやるのかといった、テクニックを身体に覚え込ませるために必要なんです。ピアノなんかでも、バイエルなどの初心者用教則本があるでしょう。それを繰り返し練習しないと基本が身につかない。つまんないけど、基本をずっとやっていくことによって、やれることがだんだん増えていく。そういった役割を担っているのが、能の場合は脇能、神様のお能なんですね。

『翁』を舞う観世銕之丞氏

『能のちから 生と死を見つめる祈りの芸能』(平成二十四年(二〇一二年) 青草書房刊より

神様の能は感情ではありません。質問されたことに、感情を込めるのではなく、パンパンパンパンと機械的に答えていく。こう言われたら、このくらいの声の大きさと早さで答えるんだということを、身体に覚え込ませる。それがどのくらい技術的に出来るのか、お客様に聞こえるのかを習得するための曲です。若い頃にさんざんそういった神様の能を勉強することで、初めて人間をシテとする曲を演じられるようになります。

お能には恨みや苦しみを抱えた人間が多く登場しますが、最初からそんな感情を持った人間なんていないわけです。むしろ誰だって平穏に明るく暮らしたい。でも事件が起こり、やむを得ない状況で別れの悲しみや苦しみを経験し、あるいは再会する喜びを味わったりします。それを表現するためには、始めから悲しそうな顔をしてはダメなんです。また言葉で説明してもそれは伝わらない。そのような微妙な心を表現するためには、そういったプロセスを、役者が自分の中で育てていく必要があります。元から複雑な心を持った人などいないわけですから、細胞が分裂するように、役者の心がだんだん複雑に育っていかなければならない。ベーシックな演技があって、初めて複雑な演技ができるようになるわけです。

もちろん能の本を読むことも大切です。世阿弥の著作を読んでいると、彼もそうとうに苦労した人だということがわかります。苦労して得たことを次の世代に申し送るために、『風姿花伝』なんかを書いたんだと思います。世阿弥の教えはハウツー本ではないから、全部使えるわけではないですが、その中にはとても価値のある言葉がいくつもあります。

私は最近、『風姿花伝』なんかの能の教えや本質を、自分なりに新たにまとめ、自分の言葉で言い変えて次の世代の人に伝えていかなければならないと思っています。親父や寿夫の伯父、さらにその上のお祖父さんやひいお祖父さんなんかも、著作にまとめたかどうかは別として、そういうことをしてきたんだろうと思います。自分がその役割に合っているのかどうかわかりませんが、だんだん興味が湧いてきたところです(笑)。

■海外公演について■

ラモーナ 海外公演はとても大変だと思いますが、どのような工夫をなさいますか。

銕之丞 海外公演をする時は、役者と一緒に舞台を作るスタッフも連れていきます。向こうの職人と打ち合わせて作っても、なかなか満足のいく舞台ができないんです。

演技ですが、日本でやるときも海外でやるときも、基本的には変わりません。ただどういった曲を上演するのかを決めるのは、重要なことだと思います。また海外公演の時に私が一番心がけていることは、海外で暮らしておられる日本人の方に、お能と出会っていただきたいということです。

なぜかと言いますと、海外在住の日本人は、なぜ自分は日本人なんだろう、日本文化とはなんなんだろうと、絶えず考えさせられているからです。答えというと大げさですが、能をお見せすることで、日本文化の一つはこのようなものだろうと、感覚的にでも理解していただきたいんです。そうすると国内に帰ってからも、継続的に能に興味を抱いていただけるのではないかと思います。実際、海外で能を上演すると、日本人の方から「能ってこういうものだったんですね」とよく言っていただけるんです。もちろん外国人の方に見ていただくのも大切ですが、日本人に見ていただくのも大切だと思っています。

ポーランドの首都ワルシャワの聖十字架教会で新作能『調律師─ショパンの能』(ヤドヴィカ・ロドヴィッチ原作)を舞う観世銕之丞氏

『能のちから 生と死を見つめる祈りの芸能』(平成二十四年(二〇一二年) 青草書房刊より

ラモーナ 海外で公演されると、時には外国人から誤解や思い違いなどを受けることもあると思います。そういった反応についてはどう思われますか。

銕之丞 それはしょうがないです(笑)。でもそういった思い違いも含めて、まず見ていただくことが重要だと思います。それぞれのお国の気質もお能の見方に反映されると思います。また演劇人や芸術家がご覧になると、やはり反応が違います。異文化に触れるわけですから、さまざまな誤解が生じたりもしますが、なるべくお話をして、誤解を解消したいとは思っています。

でも私らだって、外国の文化を完全に理解できるわけではないですからね。できるだけ誠意をもって接していきたいと思います。

■能面について■

ラモーナ これから海外で能を紹介しようとする人に、アドバイスなどがありましたらお聞かせ願えませんでしょうか。

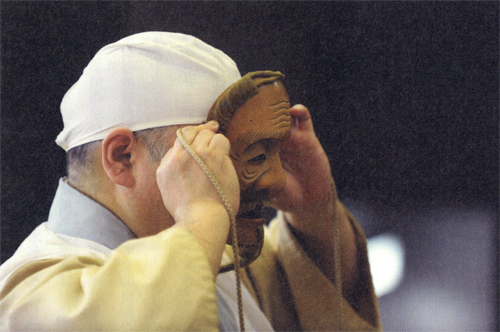

銕之丞 能は古くから伝えられている演劇ですが、私がまだ十分に研究されていないと思うのは、マスク、能面をつけて演じる演劇だということです。これについては世阿弥などの本には細かいことが書いてありません。でも現在では能面は、お能にとってすこぶる重要な道具なんです。

さっき言ったことに重なりますが、自分を拒絶してそのキャラクターになりきるために能面をつけるんですが、ある時点から、能面をつけたことによって、さらに深い演者の個性が現れてくるところがあります。演者の深い個性を出すために能面をつけているところがある。女性の面をつければ女性になるわけですが、もっと深いところにあるものを表現してお客さんと共有するために、表面的な部分の自分というものを隠してしまう必要があるということです。そういった演技法は、世界でもすごく少ないと思います。そこに注目していっていただければいいなと思います。

能面をつけるときは、顔を全部覆わないんです。顔はちょっと出す。顔の小さい人なんかは、目の穴が少し見えにくくなっても、無理矢理能面を上にあげて顔を出すようにします。全部顔が隠れてしまうことを嫌うんです。それはなぜかと言うと、自分を隠すと同時に自分を現していく必要があるからです。この能面との付き合い方が、能独特の演技法につながっているんじゃないかと思います。

能面をつける観世銕之丞氏

『能のちから 生と死を見つめる祈りの芸能』(平成二十四年(二〇一二年) 青草書房刊より

世阿弥が能面についてほとんど何も語っていないのは、彼の時代に能面は、単なる道具の一つだったからじゃないかと思うんです。でも優れた能面が現れてくると、能面としての自己主張の凄さと、能面に隠れた優れた演者の個性が結びついて、お客様の心に働きかけるようになってゆく。それが能の不思議な魅力の一つだと思います。いいお面を使うとはそういうことです。また能楽師は優れたお面を使いこなせなくてはならない。

もうちょっと能面の話をしますと、面は顔の上にかけるので、普通の人間よりも顔の位置が前に出ます。それが不自然に見えないようにするためには、アゴを出しちゃいけない。なるべくアゴを引かなければいけません。能楽師にとってはとても辛い姿勢なんですが、それをやることによって初めて能面は表情を持つようになる。肉体的にも窮屈で苦しい思いをすることで、先ほど申しましたように、能面と自分、それにお客様の間に立ち上がってくる第三者のイメージがある。

海外にもコンスタンチン・スタニスラフスキーとかジャック・ルコックとか、素晴らしい演劇人がいて、いろんな演劇論があります。しかし能面を使った演劇は、多分、日本人しかできないと思います。それを論理的に説明できる人がいるといいなと思います。私は言葉が足りないから無理だと思いますが、できるだけ協力はしたいと思います。

また能面による演劇論が確立できると、人形浄瑠璃の人形が、なぜあれほど雄弁な表情を持てるのかとか、歌舞伎では隈取りをしながら、なぜ形式だけでなく個性までもが見えてくるのかとかが、うまく説明できるようになると思います。そういったことを解説した本を出せれば、日本人はもちろん、外国人のためにも有用だと思います。日本人、日本文化にとってすごく誇らしいことになると思います。これは私の野望的なものですが(笑)。

■仮面論・個性論■

金魚屋 だいたい今のお話でうまくまとまったと思います(笑)。で、ちょっと余談というか、インタビューのボーナストラックとして、少しだけお話を続けさせていただきます。さきほど外国ではときどきお能が誤解されて受容されるというお話が出ましたが、日本に住んでいる日本人だってお能のことをそれほどわかっているわけではありません。でもだんだん年をとってくると、日本文化とは何かがぼんやり見えてくる。その焦点になっている芸能は、やはりお能だと思います。ただ何人もの方がお能の魅力を伝えようと尽力なさいましたが、必ずしもうまくいっていない。今日銕之丞さんがおっしゃられた仮面論は、お能の本質に直結する理論になり得るのではないかと思います。

銕之丞 そうですね。仮面論であり個性論でもあります。どんな人でも他人に自分のことをわかってもらいたい。ところが私はこうだよと強く自己主張すると、引かれてしまうわけです。ちょっと前は形式的に付き合うのが社会的礼儀であり、ルールでした。今はそういう形式がなくなったわけですが、じゃあ本音で付き合えているかというと、むしろ逆ですね。どんどん孤独になる人が増えている。自分の個性を押しつけると引かれちゃう、言わないでいるともっと孤独になる、だけどやっぱり自分をもっと理解してほしいという、孤独な魂の叫び声がいろんなところで上がっている。

そこで仮面をつけてみたらどうか、という発想が生まれてくる。あるキャラクターになりきってしまう人が出てくるわけですね。仮面をつけてワンクッションできると、すごく楽に自分を伝えることができる。受け手の側もそうです。仮面はなにも能だけの話ではなく、現代日本でも使える理論になるんじゃないかと思います。

余談ですが、カラオケボックスなんか、ある種のお茶室なんじゃないかと思うことがあります(笑)。限定された空間で人間同士が付き合うわけですが、それなりの作法や礼儀がある。限定された空間、形式の中で自分を開くことができる才能を、日本人は持っているんじゃないかと思うんです。それをもっと利用していくと面白いんじゃないでしょうか。

着ぐるみなんかもそうですね。今、フナッシーといった着ぐるみキャラクターが大人気ですが、なぜあんなに流行るのか考えてみると、ゆるキャラという形式に、本音を仮託して表現しているからじゃないでしょうか。そういうことが日本人は好きなのかもしれませんよ(笑)。だからゆるキャラは、能のキャラクターと同じような面を持っていると思います。能の鬼だって、現実には存在しないわけですから(笑)。

金魚屋 お能は難しいというイメージがありますが、お能をよりよく理解するために、上演前にテキストをじっくり読んでみても、そんなに高邁で深遠なことが書かれているわけではないです。むしろいい加減なテキストだなぁと感じることもあります(笑)。

銕之丞 いい加減ですよ(笑)。このへんはちょっと長いから、カットしちゃおうとかね。テキストではキャラクターの心情が描き切れていないのに、役者がそれを補完するから名曲になっちゃっている作品もあります。言葉では細かく書かれていないので、それを膨らませると、すごく面白い曲になったりするんです。だからテキストを読んだだけでは、どれが名曲でどれがそうでないのか、わからないですよね。

金魚屋 いきなり舞が始まって、それですべてを表現しようとする曲もあるわけでしょう(笑)。

銕之丞 舞などは、それまでの思考を強制停止させちゃうところがありますね。思考を停止させることによって、あれはなんだったんだろうと後から考えさせるような効果も持っています(笑)。

金魚屋 そう考えると、夢幻能は実に高度な演劇形式ですね。シテはたいてい幽霊ですから、感情は理解できるけど言葉ではちゃんと把握できない。だから舞があるのかもしれませんが、その総合であることも確かなので、まさに夢幻としか言いようがない(笑)。

銕之丞 だからこんなもの、理詰めで理解して伝承していくことなんてできないですよ(笑)。グチャグチャになって苦しみながら、次の世代に伝えていくしかない。息子に教える時も、これは怒ってもしょうがないなぁと思いながら稽古をつけています。こんなこと、いつまで続けられるのかわかりませんが、できるだけのことはしたいと思います(笑)。

金魚屋 ご子息は今おいくつでいらっしゃいますか。

銕之丞 二十一歳です。

金魚屋 そろそろ一本立ちですね。

銕之丞 だんだん厳しくしていかなければならないんですが。

金魚屋 銕之丞さんは、お父様と同じで、あまり英才教育はお好きではないんですか。

銕之丞 英才教育したいんだけど、自分がそれを受けてないんで、やり方がわかんないんです(笑)。

金魚屋 でもお能の家にずっと育って、銕之丞さんの存在はもちろん、お祖父様の八世銕之亟静雪さん、メチャクチャ個性が強かった伯父様の寿夫、栄夫さんの記憶がリアルなものとしてあるわけですから、DNAとして入ってくるものがあるでしょう。

銕之丞 そうだといいんですが(笑)。

金魚屋 僕は栄夫さんに一度お会いしていますが、個性の強い方だなぁという印象を受けました。

銕之丞 すごくユニークで楽しい人で、もの凄く孤独な人でもありました。色んな意味で本当にあくの強い人でした。今でもひょこっとそのあたりから出てきそうな気がします(笑)。

金魚屋 面をかぶっていなくても、能面っぽい感じのお顔でしたね。

銕之丞 能面をつけても、栄夫の顔が前面に出てくるような感じでしたよ(笑)。

金魚屋 今日は貴重なお話をありがとうございました。厳しいお稽古で得られた体験談はもちろん、銕之丞さんの論理的な思考方法に驚き、また感動しました。長時間お話いただき、心から感謝申しあげます。

(2014/2/10)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

■観世銕之丞家関連コンテンツ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■