Interview:観世銕之丞(1/2)

観世銕之丞:昭和三十一年(一九五六年)、八世観世銕之亟静雪[静夫](人間国宝)の長男として東京に生まれる。本名・観世暁夫(あけお)。伯父の観世寿夫と父に師事。三十五年(五九年)、四歳で初舞台。四十一年(六六年)、『合浦』で初シテ。平成十四年(二〇〇二年)、九世観世銕之丞を襲名。重要無形文化財総合指定保持者。平成二十年(〇八年)、日本芸術院賞受賞、二十三年(一一年)、紫綬褒章受賞。銕仙会を主宰し、伝統を継承しながら能の新たな可能性を追求し続けている。妻は京舞井上流五世井上八千代。

観世銕之丞(かんぜてつのじょう)家は観阿弥・世阿弥から続く観世宗家から、江戸宝暦年間に分家したお能の名家である。数々の優れた能楽師を輩出したが、昭和に入って寿夫、栄夫、八世銕之亟静雪([てつのじょうせいせつ]、静夫)三兄弟という、傑出した能楽師・芸術家を生んだことは記憶に新しい。九世銕之丞暁夫(あけお)氏は、伯父の寿夫氏とご尊父の八世銕之亟静雪氏に師事した。お能の伝統を踏まえながら、修練と理論によって新しい試みにも果敢に挑戦される能楽師である。今回は伝統芸能としてのお能の本質はもちろん、銕之丞氏独自のお能論に至るまで幅広くお話をおうかがいした。

文学金魚編集部

■観世銕之丞(かんぜてつのじょう)家について■

金魚屋 現代は非常に先が見通しにくい時代だと思います。文学金魚は総合文学サイトですが、そこで文学者に限らず様々な芸術ジャンルを代表する識者の方にお話をうかがいして、各芸術の基本的理念をもう一度捉え直そうと考えています。

言うまでもないですが、お能は室町時代から続く日本で最も古い芸能の一つです。ただ能は漠然と、高尚でわかりにくい芸術だと思われています。今日は九世観世銕之丞暁夫(あけお)さんにそのような敷居を取り払っていただき、また能の原理のようなものをお話いただければと思います。

まず銕之丞家について簡単にお話いただけますでしょうか。観世は観阿弥・世阿弥を祖とする由緒ある家柄ですが、銕之丞家は江戸中期の宝暦二年(一七五二年)に観世宗家から分家して成立しました。観世宗家と銕之丞家には、なにか役割分担のようなものはあるのでしょうか。

銕之丞 江戸時代と今では体制が違いますからね。江戸時代の能は式楽といいまして、幕府から保護されていました。なかば国家公務員のようなものだったんです。江戸時代と今ではご宗家と銕之丞家との関係が全然違うと思いますが、江戸時代的な言い方をしますと、もしご宗家に跡継ぎがいない場合に、うち(銕之丞家)から人を出すという役割だったわけです。

観世宗家十五世の元章(もとあきら)さん(享保七年[一七二二年]~安永二年[七四年])という太夫の方の、弟にあたる織部清尚(きよひさ)がうちの初世になります。元章さんが亡くなられて、その養子の章学さんが十六世宗家を継がれたわけですが、その方もすぐに引退されて、うちの清尚が十七世宗家を継ぐという形になります。清尚には息子が何人かいて、長男の三十郎清充が十八世として宗家を継ぎ、弟の清興が銕之丞家の二世になりました。でも清興ものちに十九世宗家になっています。宗家を継がなかったのは銕之丞家三世の四郎清宣からですね。

ですから江戸時代はご宗家のところに欠員があった場合に、うちから出すことになっていたんだろうと思います。銕之丞家が分家したのは、さきほどおっしゃられたように宝暦年間のことですから、今から二百五十年ほど前の話です。

ただそういうふうな家だったもので、ご宗家に準ずる格といいますか、割合と優遇されてきたようです。それなりの能装束も与えられて、江戸幕府から拝領屋敷もいただいていました。ですから明治維新まではそれなりに安定していた。ところが明治維新で幕府の庇護がなくなって、大変なことになってしまった。そのあといろんな紆余曲折があった中で、うちの芸風というものがだんだんに形作られてきたのではなかろうかと想像しております。

■観世寿夫(ひさお)・栄夫(ひでお)・静夫([しずお]、八世銕之亟静雪[てつのじょうせいせつ])三兄弟ついて■

金魚屋 僕は一九八六、七年に、W・B・イェイツ作の『鷹の井戸』を拝見しています。観世寿夫さんはもうお亡くなりになっていて、栄夫さんの舞台でしたが、僕の中では銕之丞家は前衛的、実験的な試みをされるお家というイメージがとても強いです。それは銕之丞さんの伯父様の、寿夫さんあたりからの流れなんでしょうか。

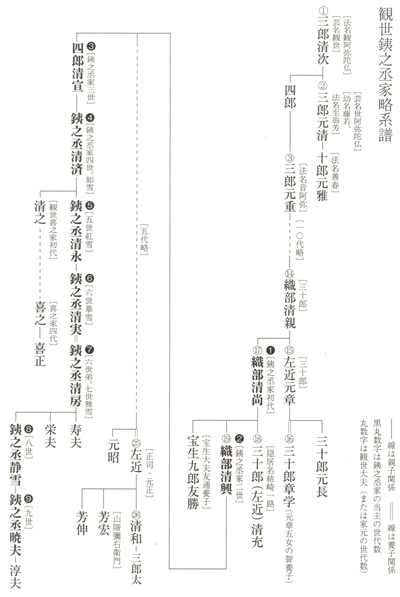

『観世銕之丞家略系譜』

『能のちから 生と死を見つめる祈りの芸能』(平成二十四年(二〇一二年) 青草書房刊より

銕之丞 そういったこともあったろうと思います。寿夫は大正十四年(一九二五年)生まれですから、ほぼ昭和と同時に生まれた人です。子供の頃は文化的にも経済的にも、ある程度安定した良い日本で育ったわけです。それが第二次世界大戦が近づくにつれて社会風潮が一八〇度変わり、終戦によってまた大きく変わってしまった。寿夫は生真面目な人だったものですから、能もこのままではいかんと考えて様々な試みをした。ちょうど一九五〇年代から六〇年代にかけては戦後的な価値観が形になり始めた時代で、音楽的にも美術、演劇的にも様々な新しい試みが為されていた。寿夫はそういった時代風潮の中でいろんな試みをするかたわら、『風姿花伝』を始めとする世阿弥の著作をもう一度読み直しました。寿夫はそれを『心より心に伝ふる花』という本にまとめました。

もちろんそれまでも、世阿弥の著作をよく読み込んでいる能楽師の方は何人かいらっしゃいました。しかし私どもの世界には技術伝承というものがあります。あまり書いたものだけで能を伝承するわけにはいかない。原則として口伝えの教え、口伝(くでん)というものがある。ですから世阿弥の教えは身体と口で代々伝えられてきたことと、著作――どこまで本当に世阿弥が書いたものかはわかりませんが――の二系統があるわけです。もちろんそれらが六百五十年以上、残って伝えられてきたということ自体に大きな価値があるわけですが。

■『鷹の井戸』(日本での謡曲名は『鷹の泉』・『鷹姫』)■

『鷹の井戸』はアイルランドの詩人W・B・イェイツが、彼の秘書をしていたエズラ・パウンドの影響を受けて書いたお能風の詩劇(一九一七年[大正六年]出版)。パウンドは帝国大学初期のお雇い外国人の一人で、優れた日本美術研究者でもあったアーネスト・フェノロサの遺稿を未亡人から託され、それを整理していた(のちに『詩の媒体としての漢字考』にまとめられる)。『鷹の井戸』は日本では昭和二十四年に、喜多実によって『鷹の泉』として初演された。さらに改良された舞台『鷹姫』が、四十二年(六七年)に観世寿夫によって上演されている。

金魚屋 そうすると観世本家と銕之丞家に、明確な役割分担があるというわけではないのですね。

銕之丞 ええ。ただ銕之丞家は分家ですから、新しいことをしても大目に見られていたところがあったんだろうと思います。ただそれでもずいぶん白い目で見られていたようですよ(笑)。

金魚屋 寿夫さんはご長男ですが、銕之丞家をお継ぎにならなかったのは、自由な立場で能をやりたいという気持ちがおありになったからでしょうか。

銕之丞 寿夫は権威主義的なところに芸術の価値はないという、伯父の考えを主張したいがために家を継がないと決めたようです。当然のように銕之丞家を継いでおいて、権威を否定しても説得力がない、と。まあ当代銕之丞というだけで、権威主義的だと批判する方もおられますから、そういうことを言われたくなかったんでしょう。そういう潔癖なところがあった。それにたまたま弟に、私の親父のような実力者がいたから、これはもう、家は弟に任せておいてだいじょうぶだと考えたんだと思います。だけども寿夫が生きている間は、これはもう、誰もが寿夫が芸術監督で頭領だと認めていました。結果的には同じことなんですが、家の名前は権威主義を嫌って継がなかった。

金魚屋 それにしても寿夫・栄夫・静夫さんは、非常によくできた三兄弟だったと思います。

銕之丞 そうですね。お互いの足らないところを補完し合っているところがありました。本当は男の子四人兄弟で、その下に女の子で私の叔母にあたる方がおります。でも男の子のうち三人目は十歳か十一歳の時に流行り病で早世しましたから、私の親父は戸籍上は四男なんです。ですから親父は子供の頃は、よもや家を継ぐことになるとは思っていなかったでしょうね(笑)。本来なら、なにをやってもいいような立場だった。ちょっと遡ると、私のお祖父さんの七世銕之丞清房は、兄の六世銕之丞清実に子供がなかったものだから、養子になって家を継いだんです。清房の下に、寿夫、栄夫、それに私の親父の静夫が生まれた。

■観世寿夫(ひさお)・栄夫(ひでお)・静夫([しずお]、八世銕之亟静雪[てつのじょうせいせつ])三兄弟■

六世銕之丞清房には寿夫・栄夫・静夫の三人の息子がいたが、長男寿夫(大正十四年[一九二五年]~昭和五十三年[七八年])は家を継がず、自由な立場から戦後の能楽復興に尽力した。次男栄夫(昭和二年[一九二七年]~平成十九年[二〇〇七年])は能楽界を離脱して演劇や映画・テレビで俳優として活躍したが、寿夫の意向で後年能楽界に復帰した。そのため銕之丞家は三男(戸籍上は四男)の静夫(昭和六年[一九三一年]~平成十二年[二〇〇〇])が継いだ。

金魚屋 新聞で読んだのですが、観世宗家が運営しておられる渋谷区松濤の観世能楽堂が、平成二十八年(二〇一六年)完成予定の銀座松屋の再開発ビル内に移転されますよね。あの移転について、銕之丞家もなにか噛んでおられるのでしょうか。

銕之丞 いえいえ、私どもは事が決まってから聞かせていただきました。移転にはいろんなお考えがあると思いますが、今の松濤の舞台は昭和四十七年(一九七二年)建設です。お客様をお入れする施設ですから、どうしても耐震基準をクリアしなければならない。それには相当な工事費が必要になることも移転理由の一つじゃないでしょうか。ただご宗家が最初におっしゃられたのは、江戸時代に観世宗家が幕府から拝領していた土地は、銀座近くの弓町にありましたから、銀座に舞台を移すということは、元々の父祖の地に戻ることになる、と。そういうお気持ちと、原資的な問題もあったのかもしれませんが、定かなところは私どもにはわかりません。宗家と銕之丞家にはもちろん芸術上のつながりはありますが、原資的なところは今は全く別々でやっております。

■銕之丞氏の若い頃について■

金魚屋 お父様の八世銕之亟静雪(静夫)さんの著書『ようこそ能の世界へ 観世銕之亟 能がたり』を読ませていただきました。静雪さんは日本の敗戦に大きな衝撃を受けられ、それを能が生まれた戦乱の室町時代に重ね合わせて考察されるなど、独自のお能観を書いておられます。しかし家を継ぐということに関しては、ごく自然にそうなさっています。ところが銕之丞さんの『能のちから 生と死を見つめる祈りの芸術』を読ませていただくと、きわめて戦後的と申しますか、一度自分の可能性を検討してみた上で、大人になってから能楽師という道を選択なさったような気配があります。御著書では三十歳くらいまで、能が嫌でしょうがなかったという意味のことも書いておられますが。

銕之丞 そうですねぇ。やはり自信がぜんぜんなかったですし、戦後的な育てられ方もしましたからね。頭からガチガチと、家を継ぐために能を教え込まれたわけではないです。

金魚屋 お父様はそういうことをされなかったんですか。

『ようこそ能の世界へ 観世銕之亟 能がたり』 八世観世銕之亟静雪(静夫)著

(平成十二年[二〇〇〇年]) 暮らしの手帖社刊

『能のちから 生と死を見つめる祈りの芸能』 九世観世銕之丞暁夫著

(平成二十四年[二〇一二年]) 青草書房刊

銕之丞 あんまりしませんでした。もちろん親父は一生懸命教えてくれましたが、いろんな活動をして動いていましたので、ある程度私が大きくなって、こちらから稽古してくれと頼まないと、してくれないようなところがありました。

その本にも書きましたが、私も子供の頃は、ぜんぜん芸術的ではないですが、お父さんや伯父さんたちが能をやっているんだから、自分も能をやって家を継がなきゃならないという子供らしい考えを持っていました。でも子役が終わってしばらくすると、現実が見えてくるわけです。まず能で勉強しなければならない事柄の量が、半端じゃなく多いんです(笑)。これはまずい、もしかしたらできないかもしれないと思い始めた。子供から大人に変わる頃ですから、当時はほかにもいろんな問題を抱えていました。

それに親父にしろ伯父にしろ、能楽師として凄いエキスパートでプロだったわけです。彼らみたいなことはできないし、私は男の兄弟がいなかったので全部一人で解決しなきゃならない。私が物心ついた頃は、親父たちはもうスターでしたからね。彼らの周りにいる人たちを見ていると、少女マンガみたいに、文字どおり目の中に星があるんです。伯父たちを見る目がキラキラしてる(笑)。親父や伯父は、まあ化け物みたいな人たちですから、こんな人たちの後を継いで能楽師になっても、「なんだあいつは」って言われてしまうようでやりたくなかったです。だから中学生、高校生くらいの頃は、そういうプレッシャーがたまらなく辛かった。

でも役がつくわけですから、しょうがなく稽古はしていました。半分は一生懸命稽古しようと思っているんですが、あと半分はどんなに頑張ってもあの人たちにはかなわないという気持ちがありました。すごく中途半端で不安定で、自分自身のこともとても嫌いでした。でも高校を出るまではやろう、大学を卒業するまでにはなんとかしよう思っていた。だけど能の勉強をしているものだから、大学も完全には通えなくて留年を繰り返していました。そうこうしているうちに、寿夫の伯父が亡くなっちゃうんですね。うちの能のグループは小さい集団だったので、トップがいなくなっても、一人欠員が出ると補充が必要なので、それで要するに実戦配備されてしまったわけです。

現実に実戦配備されると、好きだの嫌いだの言ってられないんです。この幕を上げるためにはこの荷物を持っていって、この支度をしなくちゃならない。足が痛くてもなんでも、舞台に座って謡わなきゃならないわけです。それに親父が自分の舞台と寿夫の伯父の代役を務めることになったので、非常に過酷な生活を送っていた。劇団のリーダーだから若い人たちに稽古をつけなければならない。それにコミュニケーションが大切な世界ですから、飲む席にもちゃんと顔を出していました。もちろん自分が勉強する時間も取らなきゃならない。それを見ていると、親父の睡眠時間はほんとうにごくわずかだったんですね。これは普通の人間だったら死ぬな、と思った。

でも今親父に死なれると、能はできないから辞めたと言って放り投げることはできるけど、生活できない(笑)。お袋は手に職のある人ではなかったですし、当時は働き手が親父一人だったんです。私に生活力がつくまでは、とにかく親父に死なないでいてもらいたいと思いました(笑)。少しでも親父の肉体的な負担を軽くしようと、それで親父の鞄持ちをしていろんな所に行っている間に、バックステージのことやら、能を上演する能楽堂や土地土地の特色なんかがわかってきた。東京の舞台のここではこう演じる、大阪と京都は近いけど、ぜんぜんお客さんの体質が違うとか、名古屋、九州ではこう演じるんだとか、だんだんわかってきました。それに同世代の子たちが辛い思いをして働いているのを見て、ああ俺も一人じゃないんだなと思った。そういうことをやっているうちに、ふと気がつくと、能に対する恐怖心がだいぶ安らいでいたんです。そんなところから一生懸命能をやるようになりました。

ですから皮肉なことですが、寿夫の伯父が生きている間は、私は能から逃げたくてしょうがなかったんですが、寿夫の伯父が師匠として最後に教えてくれたことは、〝現場に出ろ〟ということだったんですね。もちろんそう言ってくれたわけではないですが、寿夫の伯父が死んでしまって、うちの劇団は人が少ないですから、誰かが穴を補充しなければならない。伯父の死が教えてくれたことは、とにかく舞台に出なきゃならない、そうすることでいろんなことがわかるということだったんです。

金魚屋 栄夫さんが昭和五十四年(一九七九年)に能楽界に復帰されたのも、寿夫さんの意向があってのことですか。

銕之丞 そうですね。寿夫の伯父が自分の死期をある程度イメージした時に、後を親父一人だけに託すと、自分が作ってきた演劇というものが閉じてしまうと考えたんじゃないでしょうか。それに栄夫の伯父は若い頃に能を修行していましたので、実は能をやりたくてしょうがなかった。でも自分から能楽界を出てしまったので、おいそれと戻るわけにはいかない。ですから寿夫の伯父がいろいろなところに筋を通して、結局、寿夫の伯父が亡くなってから能楽界に復帰することになったんです。

ただ兄弟三人で足らないところを補完し合ってやってきたわけですから、栄夫の伯父は一番信頼できる人でしたね。ここの舞台(東京青山の銕仙会能楽研究所舞台)は昭和五十八年(一九八三年)に竣工したんですが、これを建てる時も、三、四年前から親父と栄夫の伯父で夜中の三時くらいまで激論を闘わせていました。質が違う親父と栄夫の伯父が、各々の立場から考えて論争していました。まあよく建ったと思います(笑)。

金魚屋 僕らは能というと、盤石というイメージなんですが、そんなことはないんですね。

銕之丞 今はその逆で、ものすごく脆弱な状態になっています。昔は能を趣味とされている財界人の方なんかもいらっしゃったんですが、今の財界の体質は、そういう文化的なことをまったく個人的なこととしてしか扱いません。昔の財界人、政治家の中には、能やお茶をたしなまれる方が大勢いらっしゃいましたが、今は皆無に近いです。

金魚屋 国から補助金などは出るんでしょうか。

銕之丞 使えるものもありますが、条件に合わないで難しいことも多いです。

■お能の型について■

金魚屋 ちょっと前に文学金魚で、銕仙会平成二十五年(二〇一三年)十一月定期公演の『碇潜(いかりずき)』についての劇評を、ラモーナ・ツァラヌさんが書いておられました。あの舞台は世阿弥より数十年後の能楽師・金春禅鳳(こんぱるぜんぽう)の指示を解読して上演された画期的舞台です。ああいった新しい試みは、銕仙会さんならではだと思うのですが。

能『碇潜 禅鳳本による』 浅見真州

© KEN YOSHIKOSHI 銕仙会HPより転載

銕之丞 いや、そんなことはないんです。他の催しでも何回か試みられています。ただ能というのは、ある程度古めかしい形を取っているから能だという部分がどうしてもあります。能以外の芸術でやれるのなら、わざわざ能でやらなくてもいいわけです。ですから新しい試みをやると言っても、そこのところの見極めが重要になるんです。

能はなにをもって能なのかと考え始めると、非常に難しい問題になります。ただ能――歌舞伎もそうなんでしょうが――の型とか形式をしっかり覚え、体得して、その形式に個人を突っ込んでいくのが伝統芸能のやり方なんだろうと思います。ですから表面的な個性は消すんだけれども、必ず型の中からはみ出てくるものがある。そのはみ出た部分は、きちんと見ていると必ずお客様にも伝わる。それを増幅して楽しんで見ていただく芸術なんですね。ですから欧米の芸術理論などとは違う発想で作られています。お茶とか生け花なんかもそうですが、まず型を限定してしまうわけです。限定するところからはみ出たものを、すくいとっていく。

金魚屋 ご著書を読んでいて感じたんですが、銕之丞さんはもちろん厳しいお稽古をなさっているわけですが、お能について理詰めでお考えになるところがありますね。

銕之丞 そうでもないんですが、やっぱり自分自身に自信がないから、いろいろ考えて、こうじゃないかってことを、多くの人にお話をしながら考えていくたちです。

能『碇潜 禅鳳本による』 浅見真州

© KEN YOSHIKOSHI 銕仙会HPより転載

金魚屋 銕之丞さんご自身、お能の型をいろいろな形で試されたと思うんですが、意外と壊れないものなのか、それともはみ出す部分がけっこうあるものなのでしょうか。お能の型を試す、揺さぶるというのはどういう感覚なんでしょう。

銕之丞 能の型は、やはり強固であればあるほど、良い(笑)。これは四角かな、丸かな、三角かなって形でしか型が存在していないと、はみ出してくるものの純度が高くない。だからかなり強固な形で四角なら四角の型があって、そこに大きな圧力をかけて個性をはみ出させていくのがいいんです。ほんのわずかなものでしかないんだけど、強固な四角な型があるから、そこからはみ出してくるものが見えてくる。だからきちんとした型に沿って演技をしないと、能楽師の演技が生臭くなっちゃうわけです。いきなりその人の顔でわーっと出てこられると、嫌なものになっちゃうんです。

だから能ではきちんとした型や運びや規格を使い、禁欲的で抑制的な動きや謡い方をしてある役を演じます。役が源義経だとすると、お客様はお客様で源義経のイメージを持っておられる。演じる方も義経のイメージを持っています。ところがそれがイコールになることは絶対にないわけです。ただうまく演技が進行していくと、お客様と演者のイメージがだんだん重なってくる。ここに虚構の人格というか、リアリティが立ち上がってくる。

もっと言うと、演者の源義経のイメージでもないし、もちろん源義経本人でも、お客さんの義経のイメージでもない、三者の中間点くらいに自ずとイメージができあがってゆくのが一番いいんです。もちろん虚構なんですが、それは舞台ごとに違っていて、基本、その場でしか生まれない。でもそれを現出させるのが能の面白味、醍醐味じゃないでしょうか。世阿弥は「離見(りけん)の見(けん)」、つまりお客様から見られている自分の姿を見ることが大切だと言いましたが、そういうことをコントロールできるようになると、能はうんと楽しいんじゃないかと思います。

金魚屋 本当は演劇はみなそうですよね。

銕之丞 演劇に限らず、すべての表現は自分のものを押しつけてはダメなんです。送り手と受け手の間にあるものが、グッと立ち上がってきて動き始める。自分なんだけど自分じゃないし、お客様も演者を見ているんだけど、厳密には演者その人を見ているわけではない。そういう虚構が立ちあがってきた時に、芸術はすごく価値あるものになると思います。

金魚屋 お能はお面を使いますし、小道具もとても簡略化されています。たとえば井戸なんか枠しかない。全部あからさまな虚構だという前提で演じられる芸能ですから、一番原理的なんじゃないでしょうか。

銕之丞 原理的というより、原始的なのかもしれません(笑)。ただそういったものを愛でる鑑識眼があったんでしょうね。足利義満を始めとする方たちは、いろんなことを経験してきた末に、生臭さのない抽象的な虚構にリアルを見る目を持つようになったんだと思います。お能にとって幸いだったのは、そういった鑑識眼を江戸時代に至るまで、大名という方たちが継承してくださったことです。

殿様や大名は、酒を飲んで気楽に話せるばかりではありません。形式的に家来や大名たちと付き合っていかなければならない面がある。そういう殿様たちと能やお茶などを介して交流することで、たとえばこの人は普段は取っつきにくいけど、実は優しいところがあるんだといったことがわかってくるとか、お互い能やお茶の稽古をやっていれば、口でああだこうだと言わなくても、それがわかると思うんです。

そういうことを彼らがやってくれたので、今日までお能が続いているという面があります。もしかすると今日の方が、腹を割って付き合えるようで、実はそれが鈍化しているのかもしれません。今日の方が、秘しながら伝えるような日本文化の伝承が、難しくなっているのかもしれませんね。

■お能と禅について■

金魚屋 能楽師の方は、やっぱりお茶をたしなまなければならないのでしょうか。

銕之丞 たしなまなきゃならないですが、してません。ダメですね(笑)。

金魚屋 茶道はお能よりも新しい芸術ですが、利休が大徳寺で得度していますから、それ以来、禅宗系ということになっています。お能は禅の影響を受けていますか。

銕之丞 能も禅の影響を受けるようになっていったのでしょうね。私らなんかは、すぐに横文字の言葉を使ってしまいますけどね(笑)。能楽師たちが禅の用語や考え方を利用しようとしていたことは確かだと思いますが、最初から血肉になった形で禅の考えや教えを受け入れていたわけではないと思います。また禅で直にくくれるほどお能は単純ではないという気がします。世阿弥の娘婿だった金春禅竹(こんぱるぜんちく)なんかは、かなり禅の影響を受けていると思いますが、それでもやはりなにかが違う。芸能は、どこかで禅的なところから外れてしまうものを持っていると思います。禅の行住坐臥、つまり日々修行していくことで、自分でも意識しないうちになにかが立ちあがってくるという教えは、能でも共通していると思いますが。

金魚屋 多くのお能は前段と後段に分かれていて、後段の最後には、仏教の成仏思想と禅の無常思想がつき混ぜられた形で亡霊が成仏します。でもやっぱり面白いのは前段の方で、前段を見ていると、そう簡単に成仏できる人たちだとは思えないところがあります(笑)。

『藤戸』を舞う観世銕之丞氏

『能のちから 生と死を見つめる祈りの芸能』(平成二十四年(二〇一二年) 青草書房刊より

銕之丞 成仏などはお能の形式なんですね。たとえば『藤戸(ふじど)』という曲で、佐々木盛綱(ささきもりつな)に殺された漁師が最後に文章上では成仏するわけですが、それまでの漁師の言葉や振る舞いから言えば、全然成仏してないだろうという感じです(笑)。『清経(きよつね)』という曲にしても、最後は成仏したと解説書には書かれていて、初めて舞台を見たお客様も、ああこれで平清経は成仏したんだなと、どこか割り切れない思いを抱きながら考えてしまうのは、ちょっと気の毒のような気がします(笑)。

『清経』は妻と清経の思いは最後まで離ればなれで、人間にはできることとできないこと、理解できることと理解できないことがあることを表現している曲だと思います。清経は言葉では成仏したと言うけど、またその時のお能の型も合掌して成仏を示すけど、ぜんぜん解決になっていないです。お能はだいたいそうで、結論としてまとめれば成仏したことになっていますが、ほんとうにそうなのかは、お客様それぞれがご判断してくださいという形で投げちゃう(笑)。

金魚屋 『定家(ていか)』などは、一応、式子内親王は救われるわけですが、最後はまた元に戻っちゃいましたという形になっていますね。

銕之丞 植物的なイメージで言うと、冬になると植物は枯れちゃう。でも夏になるとまたどんどん生えてくるわけです。『定家』もそうで、冬には定家葛(ていかかずら)は枯れちゃうけど、夏になるとまた墓が葛で覆われてしまう。永久にそれを繰り返すわけです。ですから『定家』の場合、定家葛にまとわりつかれて、最終的には恍惚としている式子内親王(しょくしないしんのう)がいるんじゃないかといった感じです。

演じる側としても、『定家』では苦しいんだけど、どこかで快感のようなものを表現しなければならない。マゾヒズムじゃないけど、自分を傷つけるようでいて、実はその中に愛とか芸術の本質のようなものがあるんじゃなかろうか、といった感じです。『定家』は定家の執心が式子内親王の墓に葛を巻き付かせたということになってるけど、実は内親王の愛に対する憧れがそれを引き寄せているんじゃないか。与謝野晶子じゃないけどね(笑)。どうもそういう感じがします。

『定家』を舞う観世銕之丞氏

『能のちから 生と死を見つめる祈りの芸能』(平成二十四年(二〇一二年) 青草書房刊より

金魚屋 お能は落としどころで理解すると、面白くなくなってしまうようなところがありますね。

銕之丞 能は結局は人間を描いていくドラマだと思います。ただ能にもいろんな曲があって、その中には非人間というものもたくさん出てきます。若い人に稽古をつけるときに、「お前、人間みたいな顔してやるなよ。これは神様だろ、化け物だろ、鬼だろ。もっと鬼っぽくやれ」などと言ってしまうんですが、言われた方も困っちゃいますよね。そんなもの、誰も見たことがないわけですから(笑)。

■謡曲『藤戸(ふじど)』 室町時代 作者不詳■

源氏の武将・佐々木盛綱(ささきもりつな)は、源平藤戸の合戦の功名で備前の児島(こじま)の地を得る。赴任すると息子を帰せと老女が盛綱に詰め寄る。盛綱は藤戸の合戦の際、漁師に馬が渡れる浅瀬を教えさせ、口封じのため漁師を殺していた。それが老女の息子だった。盛綱は最初しらを切るが、老女の心に動かされ漁師を供養してやる。供養が始まると漁師の亡霊が海中から現れ、縷々恨み言を述べ、盛綱に迫る。しかし回向を受け、成仏して海中深くに沈み去る。

■謡曲『清経(きよつね)』 室町時代 世阿弥作■

都でひっそりと暮らす平清経の妻の元に、家臣が訪ねてきて清経の遺髪を渡す。妻は再会の約束を果たさなかった夫を恨み、悲嘆に暮れて遺髪を宇佐八幡宮に納めてしまう。妻の夢枕に清経が立つ。清経は遺髪を手放した妻を責め、妻は再会の約束を守らなかった夫を責める。清経は入水の苦しみや、死後の修羅道の凄惨を縷々語るが、やがて念仏によって成仏し救われる。

■謡曲『定家(ていか)』 室町時代 金春禅竹作■

ある僧が雨宿りしていると女が現れ、式子内親王(しょくしないしんのう)の墓に案内する。墓にまとわりついているのは定家葛(ていかかずら)で、親王と藤原定家は人目を忍ぶ恋をしていたが、親王の死後も定家の執心は止まず、蔦葛となって親王の墓に絡まり続けているのだと言う。女は実は式子内親王の亡霊で、定家葛に取り込められている苦しみから救ってほしいと僧侶に頼む。僧侶が読経すると葛が溶けて親王は救われ、女は報恩の舞を見せる。しかし舞が終わりに近づくと、また親王の墓は定家葛に覆われている。

(2014/2/10 後編に続く)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

■観世銕之丞家関連コンテンツ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■