『トータル・リコール』Total Recall 2012年(米)

監督:レン・ワイズマン

脚本:カート・ウィマー、マーク・ボンバック

キャスト:

コリン・ファレル

ケイト・ベッキンセール

ブライアン・クランストン

ジェシカ・ビール

ビル・ナイ

上映時間:118分

1990年に映画化されたアーノルド・シュワルツネッガー主演の『トータル・リコール』Total Recall(90)を『アンダーワールド』Underworld(03)『ダイ・ハード4.0』(07)のレン・ワイズマン監督がリメイクした本作は、しばしば近未来の奇抜な設定が観客の興味をひいたと言われている。それは近未来の地球が戦争による環境汚染で腐敗し、人が住める地域が「コロニー」と呼ばれる労働者貧民街のオーストラリア大陸と富裕層が住む元イギリスの「ブリテン連邦」に限られているというもの。労働者たちは毎日「フォール」と呼ばれる超巨大なエレベーターで地球の核を通り、地球の反対側にあるブリテン連邦に働きに行かなければならない。日々の労働に嫌気がさしていたクエイド(コリン・ファレル)は、リコール社を訪れ、スパイ活動という刺激的な旅を記憶として買うことにする。だが機械は、彼の脳の奥底に潜むスパイとしての記憶を呼び覚ましてしまう。そこに武装した警官隊が突入するが、彼は過去の諜報員としての記憶によって警官隊を倒し、追われる羽目になる。命からがら帰宅すると今度は妻のローリー(ケイト・ベッキンセール)に襲われる。自分は一体何者なのか?その答えを探すために、彼は過去の自分の素性を知る女性と共にブリテン連邦へと向かった。

一見すると格差社会やテロ行為など社会派的な主題が描かれているようにも思える。しかしそれらのテーマや設定は、あくまで主人公を冒険の旅へと駆り立てるための動機づけや舞台設定として機能しているにすぎない。又、本作の無国籍感漂う舞台装置や機械の数々は、『ブレード・ランナー』Blade Runner(82)や『マイノリティ・リポート』Minority Report(02)を拝借したものであり、ほとんど映画史的な新鮮味に欠けていた。このことから本作が社会的な暗喩やアイロニーおよび主題、あるいは近未来描写の斬新さを魅力的に描いた作品ではないことがわかる。

では一体本作は何を強調し、自作の魅力として何を観客に訴えかけているのだろうか。その点を考えた時、まず想起させられるのが、本作のアクション・シークエンスの数々である。本作は目新しくも輝かしい近未来的科学技術を謳歌するSF要素よりもデジタル技術をフルに活用したコリン・ファレルとケイト・ベッキンセールの「追いかけっこ(チェイス・アクション)」という古典的なアクション活劇に力を入れていたように思える。

とりわけ本作におけるアクションは、主に二つの役割を持っていると考えられる。その二つの役割と効果は、本作の物語展開とアクションそのものに活力を与えてくれるものであり、その点において本作はアクションを有効に活用した作品だと評価できる。この無自覚的あるいは意識的とも思える二つの役割を明らかにする前に、まずは『トータル・リコール』におけるアクションの構造を見ていくとしよう。

■落ちて、落ちて、ひたすらに落ちること■

サイレント時代(1895年~1920年代末)からハリウッドのアクション映画では、しばしば主人公が高いところから飛び降りる、もしくはぶら下がるといった縦の構図を意識したアクション演出が既になされていた。高い場所でのアクションは、観客にサスペンスを与え、躍動感を喚起させるという点で有効である。又、ハリウッドの潤沢な製作費によって生まれた大掛かりなセットやスタントマンを使ったド派手なアクションなどを見せびらかすというハリウッド的方針との相互作用により、縦の構図を意識したアクションは今でも頻繁にハリウッド映画の中で一つの見せ場として描かれている。

中でも『ダイ・ハード』Die Hard(88)や『007 慰めの報酬』Quantum of Solace(09)はその典型である。飛び降りる様をスローモーションで見せたり、カメラもろとも主人公と共にガラスを突き破って落下したりするなど、デジタル合成を用いたアクションシーンは近年のハリウッド映画において枚挙に暇がない。その意味で本作『トータル・リコール』における個々の落下アクションは決して目新しいものではないだろう。しかし本作は、他のアクション映画よりも多くの落下シーンや縦の構図を意識したアクションが見られる。いや、むしろ本作におけるほとんどのアクションが縦の構図で構成されていると言ってよいだろう。

例えばリコール社で警官隊の銃撃を受けて主人公が逃げ出すシーン。主人公は壁に空いた隙間から外へ飛び出し、超人的な身体能力でぶら下がって貧民街へとジャンプする。その後も妻役のケイト・ベッキンセールが彼を追いかける貧民街でのシークエンスで、家の屋根から屋根へと飛び移りながらチェイス・アクションが繰り広げられるし、屋根を突き破って(カメラ共々)落下したり、スローモーションでベランダからジャンプする姿を美的に見せたりするなど、幾多の落下シーンが展開していた。

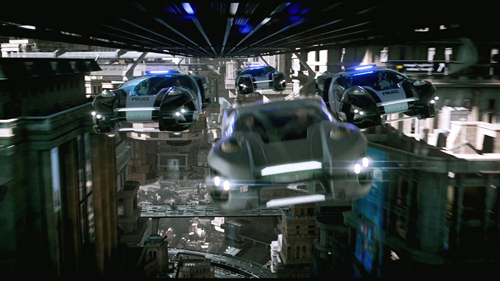

他にもケイト・ベッキンセール演じる主人公の元妻がパトカーで追ってくるカー・チェイス・シーンでも躍動するサウンドの中、磁気で浮遊する車の平行アクションが描かれ、マシンガンで狙撃されそうになった時、主人公らを乗せた車は磁気装置が解除され、そのまま地上へと落ちていく。さらにこれだけではない。本作は終盤で「フォール(落下)」という巨大な乗り物の中で繰り広げられるアクションにおいてもエレベーターという縦の構図を最も強調する乗り物によって高さと落下を表現する。

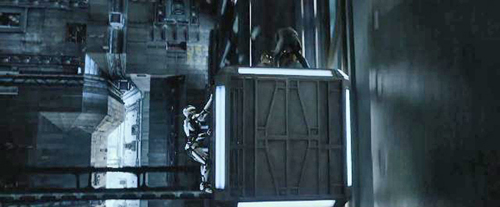

エレベーターといってもルービック・キューブのような形をしたもので、縦横無尽に動き回り、主人公らは次々と落下し浮上するエレベーターに飛び乗っていく。そこでは主人公らのジャンプや「落ちそうな女性の手を掴む主人公」という文字通りのサスペンス劇が描かれ、最終的に彼らはハシゴを使って「フォール」のてっぺんに登り、爆弾を爆発させることによって「フォール」を文字通り落下させるのだ。それは劇中のニュース・キャスターが伝えているように、支配階級の「陥落」を意味している。落下、落下、そしてまた落下。この落下の連続性が本作のアクションの構造ではないだろうか。

■落下は何を観客に提供するのか?■

このように『トータル・リコール』はアクション全体に落下や縦の構図を組み込み、執拗に落下のイメージを強調する。まさに本作は落下のアクションを一つの魅力としたSFアクションと言えるだろう。だがここで、本作の立体アクションとも言うべき落下構造が与える効果について検証しなければならない。筆者は本作の立体アクションが生み出す効果は、主に二つあると考えている。

まず一つ目は、主人公とケイト・ベッキンセールのチェイス・アクション(追いかけっこ)に立体感と疾走感、そしてサスペンスを与えているという「アクションの劇的化」である。とりわけ落とし穴にはまったかのごとく落下するシーンの数々は観客に対し、常に驚きを提供し、観客を逃亡者と同一化させてくれるだろう。観客と共に主人公を落下させ、落ちるか否かのサスペンスを展開させることにより、観客と主人公を同一化させるのである。現に本作は、あれだけの落下を描きつつも、ほとんどの場合、落下するのは悪役のローリーではなく、主人公のクエイドであった。彼と共に落下することは、我々が主人公と共にスパイの夢を旅することを意味している。幾度の落下は、観客を主人公の立場に巻き込む一つの手法だったのではないだろうか。

だが本来、アクション映画であれば一度や二度で終わる落下のシーンを満ち余るほどに描き、強調していた本作のアクションは、実のところ、そうしたアクションに躍動感を付け、観客と同一化させることだけを目的とはしていないように思える。落下や縦の構図のアクションで何よりも強調し、観客に訴えかけていたのは、主人公のスパイとしての身体能力の高さとローリー演じるケイト・ベッキンセールの執拗で超絶な追跡能力の高さではないだろうか。それが二つ目の効用「身体能力の誇張」である。

まず主人公のスパイとしての身体能力の高さは、彼自身や観客に「彼は何者なのか?」というミステリーを強調することになるだろう。『ボーン・アイデンティティー』The Bourne Identity(03)がそうであるように、超人的な能力を持っていればいるほど、記憶を失った者は自分が何者なのかを気にかける。高いところからジャンプし、命知らずの行動ばかりする彼が一体何者であるのか、という命題を打ち出すためには、落下や高さを意識した危なっかしいアクションは非常に効果的と言えるだろう。

又、あれだけの落下を繰り返していれば、追う者も追わなくなる、という定説がローリーを驚異的な人物に仕立て上げていたように思う。彼女はありとあらゆる場所であっても彼を追跡し、飛び乗り、しがみつき、わずかな隙間から彼らの安全領域に侵入してくる。そうした高さと落下の連続性を次々に乗り越えていく悪女の姿を見せられることにより、我々は無自覚的に彼女が異様な執念を持った女性であることを認知させられるだろう。さらに高さのあるアクションの連続によって表現されるローリーの追跡能力の高さは、観客や主人公を脅かし、主人公の逃避行と絶え間ないアクションや事件の連続に説得力を持たせてくれるという効果が期待できることも忘れてはいけない。

このように本作で執拗に描かれる高さを意識したアクション構造は、アクションを劇的化し、チェイス・アクションという古典的物語展開に説得力と緊迫感を生み出してくれる。その意味で本作『トータル・リコール』は、ほとんど新鮮味を追求せず、またオリジナル作品にささやかなるオマージュを捧げながらも立体アクションに力を入れた純粋なるSFアクション活劇の作品と言える。CGIはそうした古典的チェイス・アクションを盛り上げるための補強材にすぎない。そうした伝統と最新技術を混合させる徹底したアクション活劇へのこだわりが評価できる作品であった。

そのためシュワルツネッガーの『トータル・リコール』を期待し、毒味や社会的テーマを好む観客にとっては、「テーマがない」「心理が浅い」「社会派として薄い」として猛攻撃を受けることになるかもしれない。勿論そのような読み方も間違いではないが、その一方で本作は、構造的視覚的に明らかな立体アクションと「追いかけっこ」という単純明快なアクションに訴えかける作品であって、純粋なアクション映画であることも前提に入れておく必要があるだろう。その上で本作を観れば、本作がなかなか構造的に優れた立体アクションを展開させている、という一魅力的側面を発見することができるかもしれない。その意味で、アクションを構造的に見ることは興味深い。アクションを構造的に見ること。これには幾つかの発見がありそうだ。

後藤弘毅

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■