偏った態度なのか、はたまた単なる変態か(笑)。男と女の性別も、恋愛も、セックスも、人間が排出するアノ匂いと音と光景で語られ、ひしめき合い、混じり合うアレに人間の存在は分解され、混沌の中からパズルのように何かが生み出されるまったく新しいタイプの物語。

偏った態度なのか、はたまた単なる変態か(笑)。男と女の性別も、恋愛も、セックスも、人間が排出するアノ匂いと音と光景で語られ、ひしめき合い、混じり合うアレに人間の存在は分解され、混沌の中からパズルのように何かが生み出されるまったく新しいタイプの物語。

論理学者にして気鋭の小説家、三浦俊彦による待望の新連載小説!。

by 三浦俊彦

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■蔦崎公一極めつけの、やや地味ではあるが、地味だからこそ蔦崎体質的には極めつけの体験をここで紹介しておかねばならない。この系統の経験は往々にして、人生において均等にはやってこない。重なるときに重なるものなのだ。行きつけの『かえで亭』はテーブル五つにカウンターという、よくあるみたとこ四十代夫婦経営の、ちょいメタボ気味の旦那が料理して眼鏡の奥さんが皿洗いやレジをやってる小ぢんまりした定食屋なのだが、みなこの家の娘なのかそれにしてはフォーマルな制服着たりアットホームなエプロン姿であったり服装の一定しない常時三人そろって小柄な可愛いはたち前後のウェイトレスが家族経営的定食屋に似つかわしからぬ過剰な彩りを溢れさせていて、彼女らは厨房の仕事も結構本格的に手伝っていたようだが、しかもなぜかいつもすいており(蔦崎の他に客が二人以上いた記憶がない)入ってゆくと注文聞きとお冷と調味料類確認とを三人してよってたかってかかりきりになってくれる豪華な一瞬が他の店にない楽しみで、蔦崎は週に四五回そこで昼を食べていたのだが、三人のウェイトレスとはべつにもう一人、三つ編みの女の子が世話をしてくれることがあるのだった。中学三年か高校一年くらいだろうか、しかし平日の昼つまり学校の時間にうろちょろしているのではじめ「?」とも思ったものだが、三人の美人ウェイトレスより頭一つ長身で、くりっとした大きな目がいかにも実の妹。この末娘を媒介に見比べるとなるほど四姉妹であることがはっきりするというそういう容貌。で、この末娘だけはいつも普段着かセーラー服で、蔦崎がハンバーグ定食やマグロブツ定食を食べているすぐそばへやってきてしばらく立っているので「?」と見上げると、じっと定食の中身を覗き込むようにして、蔦崎が見ているのに気づくたびに「おいしいですか?」小首を傾げてクスすっと微笑むのである。愛想はいいのたが、きのうきょうと何回続けて通おうが女の子は蔦崎に対し人物認証の気配露わにせず、問い掛けても答えるでなし、ときおり「はじめまして」などとのたまって、常にニコニコ同じ語彙ばかりを口ずさむのだったので、「ははあ、ああいう種類の子、なんだな」と蔦崎が気づくのに時間はかからなかった。蔦崎が食べているものにごく間近に屈んできておいしい? おいしい? とかすかな鼻息もろとも猫のように顔寄せてきたりするので、姉たちが「まゆら!」と(ときにより「まゆ!」と)たしなめることも再三だったが、無理に引き離されてゆくようなことは一度もなかった。間近で見るに染色体由来の知能の兆候明確なる唇がいまにも涎をこぼしそうな半開きを保っていたとはいえ、中距離的にはチョットミはっきり美形の少女顔に接近されながら食事するのは蔦崎として決して不快でなかったし、ともあれこの定食屋一家が特殊な末娘を、客への気兼ねと不確実な客寄せ的効果とを天秤にかけつつというか、客の寛容に甘えた姿勢がほんのり商売人失格的でそれが蔦崎的には微笑ましくて、ともあれまゆらというマスコットが家族サイドと客サイドの双方からはらはら見守られてというか、カジュアルではあるがほんのり神聖な儀式めいているまゆらの店内徘徊が、蔦崎には異様でくすぐったい快感なのだった。

蔦崎の注文した食事をまゆらが運んできてくれることもあった。そういうとき、蔦崎の注意はまゆらの指先に注がれる。というのも蔦崎は、テーブルのそばに立っているまゆらの左手がときおりスカートの後ろにじっとまわされていることに気づいていたからだ。肩や肘の微妙な動きから察するに、左手の親指を除く四本の指がしっかりと深く尻中央部に食い込みぐりぐりと揉んでいる有様を蔦崎は推測していたが、一度まゆらが背を向けたときに見るとまさにそのとおりになっていた。めくれたスカートの裾の重なりに半分隠れて、めり込むまゆらの四本指の向かい、支えの親指がぐっとパンツ地すれすれ鉤型に尻肉突き刺しているその窪みが鮮明だった(かの姫里美沙子式「拭かずモード」の快感にこの少女も溺れていたと推測するのが妥当であろう)。痒みと圧力がない交ぜになった快感が蔦崎の尻にも直接伝わってくるような眩しい局所光景だった。

まゆらが運んできた料理が一段とかぐわしいのは事実だった。はじめは気分のせいかと微笑みながら、彼女の指としばらく接触しているお盆に本物の臭いが移り宿っており、それが天然調味料となって味噌汁などの湯気に乗ってはメンチやハンバーグの表面に染み込んでいるのだという当り前の事実にある日ふと思い当たった蔦崎がその重大さに痺れたように硬直すると、その瞬間を待っていたかのようにそれから毎回、蔦崎の注文は必ずまゆらちゃんが運んでくるようになったのである。平日の昼だろうが朝だろうが必ず待機している。ときおりセーラー服も着ていたが、やはり学校に通っている気配はないようだった。

まゆらが、蔦崎のたとえばコロッケ定食を運んでくる。その左の手指は、見えない臭いをまとってコロッケすれすれにお盆の端を掴んでいる。コロッケがごろんと転がって、その指に触れる。蔦崎はどきんと動揺する。生来の「食ワサレ体質」を痛感させられる大経験を何度重ねても、こうした些細な刺激にすらそのつど怯みなおす小心さが新鮮に保たれているところが紛れもなく蔦崎公一なのだった。コロッケの最後のひとかけらまで蔦崎がきちんと食べ終えるのを半ば心配そうな表情で息を凝らして見守っていたまゆらは、にこーっと涎を半筋光らせながら無言で笑って、蔦崎はこのときある臨界が超えられたというか、まゆらとお姉さんたちとの間に牽制的な無意識が飛び交ったりしていることを悟るべきだった、というか悟ってもどのみち同じことだったろうけれども(おろち論的経路積分理論)、そんな濃臭コロッケ日の、とある翌日――、

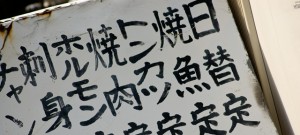

この日はそもそも蔦崎がかえで亭に入るときに、その「サービスタイム・ランチ大盛り」という看板によくありがちないかにも通りすがり的落書きがされているのを目に留めてちらりと妙な予感はしていなかったといえば嘘になるのだが、のれんをくぐっていつものテーブルにつき無防備な口笛を吹きながら(しかもさらに無防備なことに季節はずれの「白い恋人たち」)「ステーキ定食」と注文したのだった。他に客はいなかった。いつになく短い待ち時間ののち、まゆらが黄色いセーターにピンクのミニスカートという今までにない派手ないでたちで、いつにもまして満面の笑みでステーキ定食の盆を持ってくると、蔦崎の前に置くやいなや、驚いたことにテーブルの上に足を載せて上ろうとする。定食の上にまゆらのミニの裾が被さるように降りてきて、何をするつもりなのか蔦崎が予期しかけ覚悟しかけたとき、

「まゆっ! なにしてんのっ!」姉がふたり走り出てきてまゆらをひきずりおろし、「まったくもう!」奥へ連れ込んだ。後から出てきた一番上の姉が「すみません、すみません」と平謝りに謝る。「いま、取り替えますので」と言うから新しい皿を用意しに戻るのかと思いきや、長姉はたったいままゆらがしたのと同じようにテーブルに上って、蔦崎の眼前・定食の真上にしゃがみ込んだのである。股関節がパキンッ、と高らかに鳴る音に続いて、

プ鬱すうううウーっ……

「………………!」

ズボン越し一直線に速射されたガスは、布越し無声音モードだったにもかかわらず直下のステーキ表面中央に勢いよく炸裂し、ジュ汁ュ汁ュッ、と泡立ち気味の焦げ目をつけた。それほどの集中度・過熱度だった。ステーキ皿に反射した濃霧のフリルが蔦崎の胸元から顎を熱く撫でた。長姉はテーブルから降りながら「すみません、私だとこのくらいしかできませんけど……」妹の発作的振る舞いを代役で防止するにはこうするしかなかったとでも言うように、長姉はテーブルから降りて何度も頭を下げ下げ、「味が薄かったらおっしゃってくださいね」と厨房へ去っていった。

蔦崎は、このときのステーキの味を「生涯唯一の甘美な苦み」と記し遺している。

外に出ていたらしい店主夫婦が入れ違いに入ってきて、「おい。だめじゃないか。外の落書き」父親が監督不行き届きをたしなめるように長姉を睨みつける。「まさか、まゆが……やったか?」ぐるっと店内を見回し空気をくんくん嗅いで、「……間に合ったようだな」長姉のとっさの措置を評価しているようだった。蔦崎に向かって「いや、近所の子どもらのいたずらには気をつけろって、言ってあるんですけどね」恐縮するように頭を下げて厨房へ入って行った。やがて叱られているのか、まゆらの泣き叫ぶような声が奥から微かに漏れてきた。まゆらが家族から厳しい仕打ちを受けているのに蔦崎が出遭ったのはこのときだけだという。盆を持ってきたときのニコニコ顔とのコントラストが感慨深かったともいう。

入口で蔦崎も気がついていた落書きというのは、もう説明の要はないであろうが念のため記しておくと、「サービスタイム・ランチ大盛り」という朱字看板の「ラ」の上の棒が薄れていたのをチョークか何かでり塗りつぶし新たにマジックで縦のチョンを書き加えるという初歩的おろち系落書きだったのだが、これを蔦崎は振り返って、おろち系体質はやはりおろち系悪戯によって触発されるのだという証拠現場に居合わせた運をやはり幸運と思うべきかそれとも不発を残念に思うべきか、その後も『かえで亭』通いを続けながら同種の何事にも出遭わなかった数ヶ月間にわたって想いにふけったのである。

ただし異説によると――『蔦崎日記』の記述とは食い違うものの、いっそうのディテールの鮮明さを持って一部で伝えられてきた説であり、蔦崎自身の会話発情報として複数の独立筋で語られているゆえあながち信憑性に欠けるとは限らない異説――実際に起きたことは次のようだったとも言われる。いま紹介した定説とはかなり雰囲気が異なっているが、参考までに記しておこう。

(第7回 了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

* 『偏態パズル』は毎月16日と29日に更新されます。

■ 三浦俊彦さんの本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■