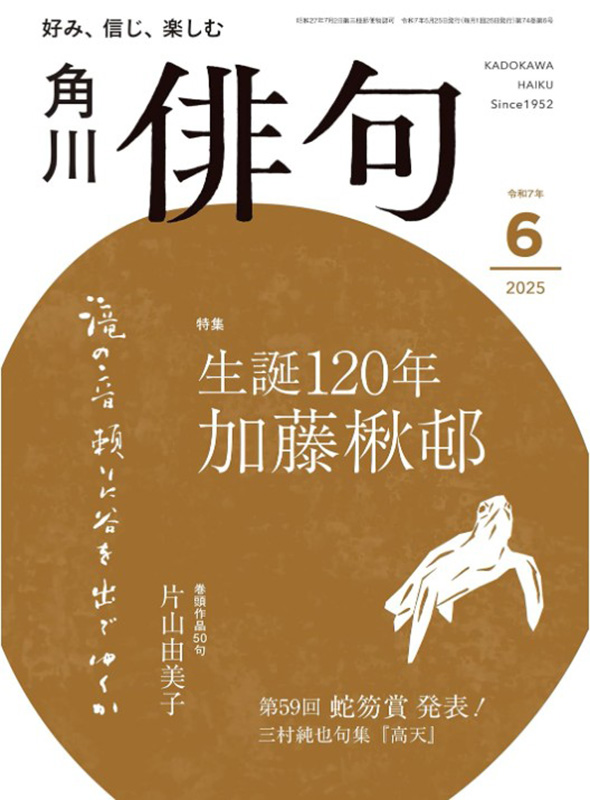

六月号は「特集 生誕120年 加藤楸邨」で、そうかぁ、楸邨さん、もう生誕120年なのかと思ってしまった。こちらが年を取っただけなんですけどね。

加藤楸邨は明治三十八年(一九〇五年)生まれ、平成五年(九三年)没、享年八十八歲。僕が二十代の頃は現役の俳句の大家だった。と言ってもお目にかかろうとは思わない〝俳壇の大先生〟でした。これはまあ大局的な言い方だが俳壇内俳人と俳壇を超えて影響力を与える作家は違うのである。

さて、加藤楸邨といえば「人間探求派」として広く知られている。楸邨が俳句に親しみはじめた昭和六年は、時あたかも水原秋櫻子が「馬酔木」に「自然の真と芸術上の真」を発表、俳句王国「ホトトギス」を離脱し、清新な抒情句による昭和の近代俳句の革新にめざめた時代であった。その後俊秀を認められ、強い意志と情熱に裏付けされた楸邨は、たちまち「馬酔木」の唯美的抒情豊かな句風をマスターしたが、やがて短歌リズムを脱し、次第に生活に密着した人間臭の強い句風に転換し、自己の人間的要請を生かそうと変わった。それは中村草田男・石田波郷とともに「人間探求派」と呼ばれ、次第に俳壇を牽引しつづけるようになった。このことはすでに周知のことである。三人の、「人間探求派」は、一方では難解派ともいわれ、分かりにくいとも評された。

石寒太「総論A 加藤楸邨とは何者か やさしい怪物」

楸邨の略歴と業績については高弟の石寒太さんが総論でまとめておられる通り。現代まで続く大結社=俳壇システムを作ったのは虚子「ホトトギス」だが秋櫻子は勇気を持ってそれに離反した。楸邨は若い頃からの秋櫻子の忠実な弟子だった。では秋櫻子は何をもって虚子「ホトトギス」に反旗を翻したのか。虚子の写生一辺倒の俳風に対して主観俳句を掲げたのである。ただそれが画期的俳風だったのかというとそうは言えない。作品自体の影響力は初期の秋櫻子同伴者、「天狼」山口誓子の方が遙かに斬新で大きかった。

虚子は秋櫻子第一句集『葛飾』に対して「この程度のものだったのか」という感想を洩らした。秋櫻子は虚子門であり俳句の世界では師の言うことはたいてい正しい。秋櫻子の主観俳句は虚子とは違って目に映る風物をそのまま詠むのではなく、いったん内面化しろというくらいの意味だった。実景に即した写生ではなく作者の内面に応じて風物を取り合わせる。今では常識となっている句法だ。要は写生俳句の裾野を広げただけ。秋櫻子初期には短歌からの影響云々が言われるが大した問題ではない。晩年は虚子的写生俳句に近づく。「ホトトギス」に倣った大結社主義も受け継いだ。それほど目新しい句風でも俳壇行動でもなかった。

楸邨は俳壇では中村草田男、石田波郷と並ぶ人間探求派と呼ばれる。この呼び名が生まれた当時は新興俳句全盛期である。明治維新以降に自我意識文学に変貌した小説・自由詩・戯曲などと同様に俳句でも作家の自我意識を直截に表現しようとした初めての試みだった。この自我意識表現を中核にした新興俳句に疑義を呈したのが人間探求派だった。伝統俳句から言えば新興俳句の自我意識表現には無理がある。それはまったくもって正しい。人間探求派の俳人たちは過度な自我意識表現を排し、秋櫻子的主観表現の幅をさらに広げて写生の枠組みの中で作家の内面を表現しようとした。

棉の実を摘みゐてうたふこともなし

火の奥に牡丹崩るるさまを見つ

鮟鱇の骨まで凍ててぶちきらる

石をめぐれば石の秋風ばかり哉

雲の峯奥から動き出しにけり

加藤楸邨

降る雪や明治は遠くなりにけり

秋の航一大紺円盤の中

蟾蜍長子家去る由もなし

萬緑の中や吾子の歯生え初むる

林檎掻き出し掻き出し尽きし其籾殻

中村草田男

霜柱俳句は切字響きけり

雁やのこるものみな美しき

霜の墓抱起されしとき見たり

雪はしづかにゆたかにはやし屍室

今生は病む生なりき烏頭

石田波郷

楸邨、草田男、波郷の代表句である。言語表現レベルでは草田男が突出している。草田男の観念の在り方は独特だ。彼が敬虔なキリスト者だったことが強く影響している。内面表現面で言えば句集『惜命』を中心とした波郷病中吟の方が鮮烈である。草田男、波郷に比べれば楸邨句は淡い。「雲の峯奥から動き出しにけり」などの句に典型的なように微細な現実を写生的に捉える。虚子「流れ行く大根の葉の早さかな」とさほど変わらない。では楸邨が凡庸な作家だったかというとそうとも言えない。俳句の逆接が働いている。

総論で石寒太さんは「やがて、昭和十五年俳誌「寒雷」創刊。ここから、金子兜太・安東次男・森澄雄・田川飛旅子・原子公平・沢木欣一・赤城さかえ・和田喜八・川崎展宏ら多くの俊秀が出て、以後の俳壇を牽引する人々が育つことになった」と書いておられる。〝楸邨山脈〟と呼ばれたりもする。安井浩司がどこかで楸邨はその最良の富をすべて弟子に分け与えてしまい、彼自身にはもう何も残っていないように思われる、という意味のことを書いていた。では言語表現レベルではそれほど突出した作家ではない楸邨がなぜ優れた弟子を輩出しその後の俳壇の中心勢力となっていったのか。

俳句は五七五に季語定型である。この定型を壊し逃れようとするすべての試みは無駄だ。何をやっても必ず俳句は五七五に季語定型に戻ってくる。五七五を逸脱する破調は許容できても季語ナシの俳句はあり得ない。無季無韻のはずなのに荻原井泉水は季感を残した。俳句は詳細な外界描写も内面叙述も不可能な最短文字数で季語、つまり四季の巡りを核として日本文化が内包する循環的かつ調和的世界観を絵画のように端的に表現する文学だからである。

この俳句原理に即せば楸邨的俳風は正しい。それが俳句界の圧倒的マジョリティである。楸邨のような俳人は過去にもいたしこれからも星の数ほど現れるだろう。広義の写生を基本とし五七五に季語定型を絶対とするのである。それが技法と本質が一体化した俳句原理である。その修辞的レベルはたいてい低い。自由詩の詩人はもちろん前衛短歌を伝統に組み入れている歌人たちにとっても俳句の修辞は取るに足りない。ではなぜ俳人より修辞的レベルが高いはずの自由詩や短歌の詩人たちが俳句を詠むとまともな俳句にならないのか。端的に言えば考え過ぎなのだ。楸邨的レベルにまで修辞を落とせば句誌に並ぶ程度の俳句は書ける。

なんの疑念もなく俳句の大海に漂う俳人たちとは異なり、強固な作家の自我意識を核とした前衛系俳人たちは俳句を相対化しようとした。子規は芭蕉を相対化し得た唯一の俳人である。高柳重信は俳句形式という用語で俳句の相対化に乗り出した。加藤郁乎―安井浩司は俳句形式の底に蠢く俳句本体に肉薄した。ただ彼らの試みは俳句自体を揺るがし壊すものではない。

俳句は徹底した逆接の文学である。俳句で真に優れた表現を生み出そうとすれば俳句の不意を衝くしかないのである。

鶴山裕司

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■