俳句は五七五に季語の定型表現で写生が基本なので類句が生まれやすい。俳句界全体の話だけではない。個人の句作でもどうしたって類句を詠んでしまうことになる。骨董好きが「贋作が怖くて骨董が買えるかぁ」と思っているように、俳人も「類句でなにが悪いってぇんだい」と開き直るしかなさそうだ。また自分でも「つまんねーな」と思いながら類句を詠み続けていると、ふと秀句が得られたりするのも俳句の怖いところだ。

しかしそうは言っても凡庸な句とそうじゃない句、ん、これはもしかして違うかなと思えてしまうような句はある。商業句誌に掲載される句は有季定型写生句がほとんどだ。五七五すべてが観念語で構成されていると俳句はスベッてしまうので、秋櫻子以来の有季定型の伝統として実景に観念を織り交ぜる句法が基本である。この観念の使い方が凡庸な句とちょっと見どころ、読みどころがある句を分ける。

オムレツの真ん中に春立ちにけり

「サガン」読む恋猫の声聞き流し

安吾忌や蓋汚れたる醤油差し

未完の絵焼きゐる男鳥雲に

影踏みの終はりは一人花杏

初陣の武将のごとく青き踏む

武蔵野の果ての青空春ゆけり

涼野海音「未刊の絵」

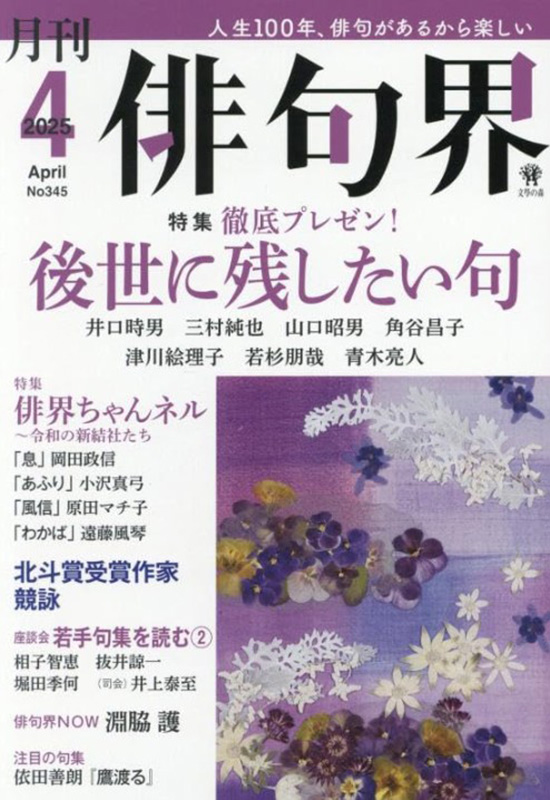

四月号には「北斗賞受賞作家競詠」の特集が組まれている。北斗賞は「月刊俳句界」版元の文學の森社が設けている賞である。歴代受賞者十五人の俳人が句を掲載しておられる。

七句の連作に過ぎないが涼野海音さんの「未刊の絵」は、この俳人が持っている資質的ポテンシャルの高さは他の俳人と違うのかな、という期待を抱かせる。

最初の三句は「オムレツ」「サガン」「(坂口)安吾」がキー言語で実在の食べ物と人である。それが「未完の絵焼きゐる男鳥雲に」から実景描写による観念表現になる。「初陣の武将のごとく青き踏む」は述志だと言っていいだろう。ただし連作タイトルが「未刊の絵」なのだから作家が求める表現地平はこの連作句にはないのかもしれない。「武蔵野の果ての青空春ゆけり」は連作の止めでなければ活きない。しかし一読して目が止まる連作である。

立春の茶碗に光るごはんつぶ

百獣の一獣たらむ猫の恋

咄家と囀聴いてゐるばかり

鳥雲に荷風を愛す老教授

ナイフ振る速さよ蝶の恋激し

われも子も兄弟持たず石鹸玉

寄席昼夜入替に日永しとや

堀切克洋「一獣」

堀切克洋さんの「一獣」は寄席がテーマのようだ。連作タイトル「一獣」が「百獣の一獣たらむ猫の恋」から採られているわけだから、平穏な日常に潜む〝獣〟と自己規定しておられるのかもしれない。のんびりとした時間が流れている連作句だ。しかし「咄家と囀聴いてゐるばかり」「ナイフ振る速さよ蝶の恋激し」といった句は秀句である。俳句王道を行く作家だなと思う。

俳句では〝見える〟ことが重要な要素になる。実景描写の写生なら見える句になるわけではない。言語表現の〝経験〟として〝新しい何かが見える表現〟になっていなければ読者の目は句の上に止まってくれない。「咄家と」の句は寄席の光景と雰囲気が見える。「ナイフ振る」も同様。素早い蝶の交差が〝見える〟。実景から観念に飛ぶ句である。

花冷えや水に浮く箸沈む箸

しばらくは水に動かず囮鮎

南へどつと崩るる鷹柱

凍蝶の小さき貌を失はず

たつぷりと水に浸して鋤始

依田善朗句集『鷹渡る』より自選句5句

「ピックアップ 注目の句集」で依田善朗さんの新句集『鷹渡る』が取り上げられている。詳しい句歴は存じ上げないのだが、昭和三十二年(一九五七年)東京生まれで『教師の子』『転蓬』の二冊の句集を既に刊行しておられる。師は鍵田釉子さんで句誌「磁石」主宰。長く教師を務められて退職し、バードウォッチングがご趣味のようだ。

見つめては置き直しては受験票

問一を解きて落ち着く受験生

天井へ銀河持ち上げ文化祭

長き脚机に余し落第す

合格を報告に来て髭こはし

春めくや二階に母の小さき音

ぬるき湯に母を洗へる弥生かな

土踏まぬ日々を妻痩せて更衣

赤子の目茄子に吸はれて動かざる

寺澤始さんの依田善朗句鑑賞「やさしい眼差しで映し出される世界」から、第一句集『教師の子』、第二句集『転蓬』所収の秀句を転載させていただいた。第一句集『教師の子』では文字通り学校に関する句が多く、第二句集『転蓬』ではお母様の介護や深まってゆく奥様との生活など、人生の転機になるような日々の機微が詠まれているようだ。いずれもけれん味のない句だ。

短歌は古来わたしはこう思う、こう感じるの自我意識表現である。そのため歌人の全歌集を読めば、一首や二首、ああこれはいいね、という歌がある。人間の人生には大きな喜びや失望、悲しみが否応なく降りかかってくる。歌を詠み続けていればそんな人生の一大事に必ず遭遇する。表現としての高低はあるにせよ、人生の結節点で詠まれた絶唱は人の心を打つ。

それに対して俳句は平板になりがちだ。五七五は絶唱を詠うには短すぎる。また基本は写生なので実景に沿って感情の高みを表現するほかない。深い喜びや悲しみを、天上から他人事のように眺めて表現するのが基本作法になる。

依田さんの句は淡々としている。しかし日常を詠む中で「赤子の目茄子に吸はれて動かざる」のような秀句が生まれている。これは覚悟を決めなければ詠めない句だ。名句を詠むのだけが俳句の目標ではない。読者が「むかしおとこありけり」のようにある人の姿を思い浮かべるサラリとした句があってもいい。

鶴山裕司

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■