今回は「暴力」がテーマです。

文学、ことに小説ではこのんで描かれる題材といいますか、得意分野とさえ言っていいのが「暴力」です。それは現実がもたらすまったく理不尽な力であり、いきなり襲いかかってきては、わたしたちに憎悪や痛苦や荒廃をおよぼします。しかも事故や自然災害ではありません。あくまでも「人為」が引き起こす力です。つまりわたしたちの欲望や意志、愛憎や快楽と強く結びついています。だから表も裏もあり、つねに潜在しながら、あるとき必然性をまとって露出する。一方で嫌悪しながら、それを欲せずにいられない。それが「暴力」です。人間の「内面」を描くに長けた(とされる近代以降の)小説の得意分野と思われてきた理由は、この点にあります。

しかし、日本の小説で「暴力」が強い説得力をもって表現されえたのは、戦後の一時期までではないでしょうか。言うまでもなく、戦争というあまりにも巨大で壊滅的な「暴力」の記憶が人びとに深く刻まれていた時代です。戦後を生きる人びとのありとあらゆる生を、その作家にしかできないリアリティと熱量で内と外から、縦と横から存分に描き、あるいは論じた戦後の小説や評論が、戦後詩とともに日本文学の咲かせた最後の花であることは、言うまでもありません。広い意味での「戦後文学」の命脈をつなぐような作家と言ったら、数えるほどしかいません。ひるがえってわたしたちは今日、文学の「終わり」の時代を生きているのですが(別の意味ではとても大きな変革期に入っているのかもしれませんが)、そしてそれを自覚しているひとはすくないのですが、話を広げるのはいまは控えておきましょう。

「暴力」が文学の得意分野でなくなってきたと感じられるのは、ある時期から作家の想像力よりも事実の方が先行し、上回るようになったことが挙げられます。じっさい日本の社会では敗戦から半世紀を経た一九九五年あたりから、そのような事件が相次いで起きた。世界でも同様です。問題なのは、作家の想像力が犯罪なら犯罪という事実そのものに向き合ったとしても、犯罪者とその「暴力」の本質には追いつけていないということです。そうなると、今日の小説がそれでも「暴力」を描くことの意味は(いまさら)何なのか、いや「暴力」を描くというより、「暴力」をつうじて何を描くのか、とまずは問わずにいられない。そういう時代にわたしたちはいるということです。

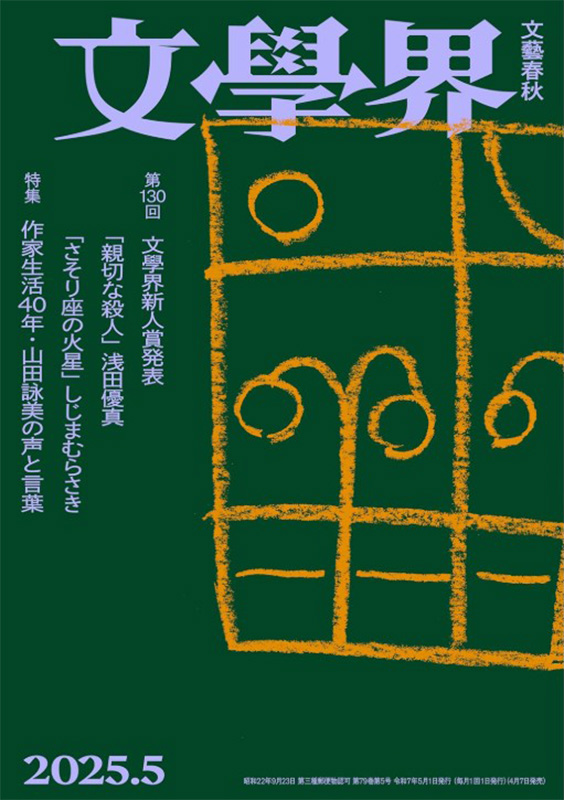

第130回文學界新人賞を受賞された、浅田優真さんの「親切な殺人」を読んでいる最中も、この問いがずっと頭から離れませんでした。

一人称の語り手である主人公・水島龍介は総合格闘技で前座をつとめ、YouTubeでそこそこ知られるようにもなりながら、お前には華がないと言われ、なかなかメインを張るには至らずもがいている選手です。プロのファイトマネーだけでは食っていけない水島のもう一つの仕事は、山間にある介護施設での介助のアルバイトです。物語はこの二つのまったく異なる世界を代わる代わる描きながら進行します。

読んでいていいなと思ったのは、肉体と肉体のぶつかり合い、せめぎ合いである格闘技の世界と、ある意味で格闘技に近い介護の世界とが、等価な並行世界であるかのように内と外から生き生きと、しかも抑制的に活写されていることです。

瞬きを繰り返すと薄っすら相手の顔が降ってきた。後頭部から光が降り注ぎ、真っ白な画用紙の上にぽつんと顔が浮かび上がるようにして俺の意識を埋めていく。表情らしいものがなかった。これから起こることへの期待が感じられない。無機質な顔から逃れるように首を持ち上げ、身体を動かそうとすると、人間に乗られている自覚を強要された。[中略]相手の顔だけになった景色を消し去るためにまた瞬きを繰り返すと、眼前にモノクロのグローブが現れ、眼球を押し潰し、頭を突き抜け、目が飛び散るようにパウンドを打ち込まれた。その一発で目が覚めると、小さな点から逆流するように色彩が流れ込んでくる。見慣れたブルーのグローブが艶やかで美しかった。

(浅田優真「親切な殺人」)

試合相手にマウントを取られ、逆光の下、「暴力」に身を委ねざるをえない側の描写はむしろ、うつくしいと言っていいほどです。「暴力」が「美」と結びつくのは、珍しいことではありません。

これが逆の立場になると、

マウントポジションが確定した瞬間は、いつも身体が大きくなった気がして、震えが全身に駆け上がっていく。報酬は、行為そのものより直前がピークになる。その高い愉悦から滑走していくようにして、相手の顔面に拳を降り落とした。殴るたび、グローブ越しに頭蓋骨の形が伝わってくる。

(同)

これ、何となくわかる気がします。筆者は自転車が趣味で、若いころはよく大会にも出場しておりましたが、すこぶる調子がいいときはじぶんの身体が大きくなり、それに反比例して乗っている自転車がひと回り小さく軽くなった気がするんです。そして「高い愉悦から滑走していくようにして」ペダルを踏むことができます。調子の悪いときや、年寄った現在はその逆で、あー身体が縮んでしまった、ペダルが重いなあと嘆くことしばしばです。

それはいいとして、マウントを取られた場面は、それとまったく異なる世界であるはずの介護施設の利用者の一人で、しばしば暴走をくり返し自傷・他傷のおそれがある鈴木さんを身体拘束する場面とつながっています。

「鈴木さん、あなたのためよ」

花井さんはそう語りかけるように言ってから肩を軽く叩くと、その手でそのまま俺の肩も叩いた。俺は鈴木さんの身体から手を離し、こめかみに感じていた汗を拭った。

「割とスムーズにいきましたね」

施設長はベッドから離れ、居室の戸を開けた。廊下の空気が流れ込んで辺りを冷ました。

[中略]

ベッドで磔になった鈴木さんは、照明が眩しいのか目を細め、首を無理やりに動かしている。目元から涙が流れ、口元からは唾液が垂れて、ベッドに沁み込んでいる。俺は、鈴木さんの顔を上から覗き込んだ。彼の表情よりも、自分が今、無表情なことの方が気になった。鈴木さんが、カメラのシャッターを切るように素早く瞬きを繰り返したから、顔を跳ね上げベッドから離れ、逃げるようにして居室を出た。

(同)

リングのマットと施設のベッドはおなじ舞台装置として描かれています。「鈴木さん、あなたのためよ」という看護師の花井さんのことばは患者を拘束するさい、おこなう方の側がうしろめたさから逃れるための常套表現です。「道具のお陰で、本人も周りも、助かっているのよ」とか「鈴木さん、もう、頑張らないで下さいよ」といった表現も同様です。このあたりの台詞や前後の描写は具体的でリアリティが濃厚です。

そして、カメラのシャッターを切るような鈴木さんの瞬きは、水島の後輩でのちに反社の者であることがわかる游矢に試合後、スマホで顔を「奪うように」撮影されたそのときのシャッター音とつながり、さらには、

鈴木さんが、俺の手を捕まえると、そのままベッドに引き込み、暗闇の中、流れるように馬乗りになった。[中略]鈴木さんは、俺の頬に手を当てた。眼前に親指が現れた。俺は下唇を噛みしめた。その指先が腫れていた俺の目頭をそっと撫でた。

(同)

「そっと撫でた」というところがいいですね。今度は主人公の方が鈴木さんに不意打ちでマウントをとられ、みごとに逆襲されるのです。それはふたたび拘束し返した鈴木さんをスマホで撮影し、シャッターを切る行為へと接続していく。

格闘技の世界と介護の世界、人間どうしの関係、それも具体的な肉体どうしの上下関係がそれぞれ反転あるいは逆転する。そして、どの場面でも白光とそれが作り出す黒い陰が、同様に反転しながら共通した背景色をおりなしている。解像度の高い描写が、その効果を保証しています。

あんた、手も足も出ない人を、今まで何人殺してきたのよ

(同)

と水島に向っていう花井さんのことばは、ほかでもない花井さんに語らせることによって作品全体にイロニーが効いた、いい締めくくりになっていると思います。ここで同時に「親切な殺人」というタイトルの伏線回収がなされるわけです。

さて、このように達者な作品に接しながら、それでも筆者が思ってしまうのは、やっぱり日本人には「悪」を描くことなんてできないのだな、という実感です。これは嘆きでもため息でもありません。たんなる事実です。じっさい日本の近代以降の文学史において、ほんとうの「悪」を描きえた、つまりその本質を剔抉しえた作品は、かつて書かれたことはないとすら言っていいのです。

一方で、鈴木さんのような人を「心失者」と呼び、安楽死させるべきと主張して、じっさいに十九名もの人たちを殺害した二〇一六年の相模原障害者殺傷事件の犯人・植松聖死刑囚のことは多くのひとの記憶に刻まれていることと思います。事実は小説のはるか先を行っている、というほかありません。

けれど、こうも思うのです。

事実はことばに乗せることなくして、そもそも事実(fact)ではありえない。すべてに先立ってごろりと横たわっている何かがあるとしましょう。それには「事実」どころか「色」さえもありません。仏教で「色即是空 空即是色」といいますが、「色」がなければ「空」すらもないことになる。ところが、ひとたびそれがことばとともに立ち上がった事実であるならば、どんな事実であろうと、どんなに手を伸ばそうと届かない隔絶したものだろうと、またどこまで行こうとジレンマしかなくても、それをことばによって内側から掘り崩す可能性は、誰も肯定できないかもしれないが、否定もまたできないはずだ、と。

これは、かくいう筆者自身が引き取った課題でもあります。

萩野篤人

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■