どんな本にもそれに内在する速度というものがある。

以前の回で、そんなことを申しました。

文学作品では「速さ」に負けず劣らず重要な要素と言えるのが、「長さ(距離)」です。

文学作品はさまざまなジャンルに分けられますけれど、「長さ」によってジャンル分けするのもアリです。形式上の制約から大雑把に並べると、ふつうは俳句→短歌→詩→小説の順で長くなりますよね。ところがこれらには、たんに長短の形式の差ではない、本質的な差があります。短歌と俳句のあいだには歴史上の経緯や、五七五七七から七七を減じたという以上の質的な差異がある。「もろともにあはれと思へ山桜花よりほかに知る人もなし」と「白露や芋の畠の天の川」では、描いている情景や季節がちがうばかりではなく、そもそも「表現」されている世界のありかたが、そして「表現」する者の位置が、異なります。だから作者と読者は、あたかも囲碁と将棋のようにそれぞれのコミュニティを作っていて、両者のあいだを往ったり来たりして楽しむような「二刀流」のひとはそういません。

小説の中にも「長編小説」と「短編小説」があります。単純に長さの差だけで言うと、原稿用紙の枚数で定義するひともいますけど、三百枚とか言ってもふつうの読者にはピンと来ない。ワタシ個人の感覚では、一作品が単行本または文庫本で上下巻以上になれば長編小説、おおむね背表紙の幅1センチ2ミリ以内の文庫本一冊におさまれば中編小説、一作品では一巻になりえないのが短編とユルく考えています。が、ここにもやはり同じ「小説」として括るにはどうなんだろう、とためらうような質的差があります。

いわゆる「純文学」作家の中には、じぶんには長編しか書けない、短編はムリというひとがいます。思想や情念のうねりや振幅がとても大きくて、一巻以上を費やさないと読者に何も伝わらないようなタイプです。

これに対し、短編の名手なんて言われるような作家はたいてい「いま・ここ」に起こる具体的なエピソードを切り取り、その鮮やかさの中に普遍性を宿らせる、言いかえれば〝永遠のいま〟を描くことに長けたタイプです。類型的な対比ですけど、ロシア文学を例にとれば前者がトルストイやドストエフスキーで、後者がチェーホフですね。

作家が過去や未来を描くとき、それは予期や回想の中にあってもやはりその「時」の「いま・ここ」であるしかない。いつだって「いま・ここ」しかないんです。なのに、なぜかそれが未来から生じ、過去に「なる」。ここに時の経過という問題が生じる。これを「差分」と呼びますが、これこそは「時」というものがはらむ究極のなぞなんです。えてして短編小説はこの「差分」を描くのに適していません。時の経過をどのように描くか――これは「長編」「短編」といった小説の質的な差、あるいは内的形式を決める大きな要素だと思います。

時の経過そのものを主題的に描いた小説は数多くあります。プルーストの「失われた時を求めて」はとりわけ有名ですが、北杜夫の「楡家の人びと」や、「杜夫」というペンネームの由来になった「トニオ・クレーゲル」を書いたトーマス・マンの「ブッデンブローク家の人びと」もそうですし、いわゆる大河小説のような長編はたいていそうですね。作品のありかたはそれぞれに異なりますが、主人公が「時」であることでは共通しています。いったい「時」って何だ。そんなものはあるのか。「時」を生き「時」に死ぬ人間存在とは何なのか。作者は、いや作品は懸命に問いかけます。返ってくる答えはありません。残るのは――作品の抱える「長さ」だけです。

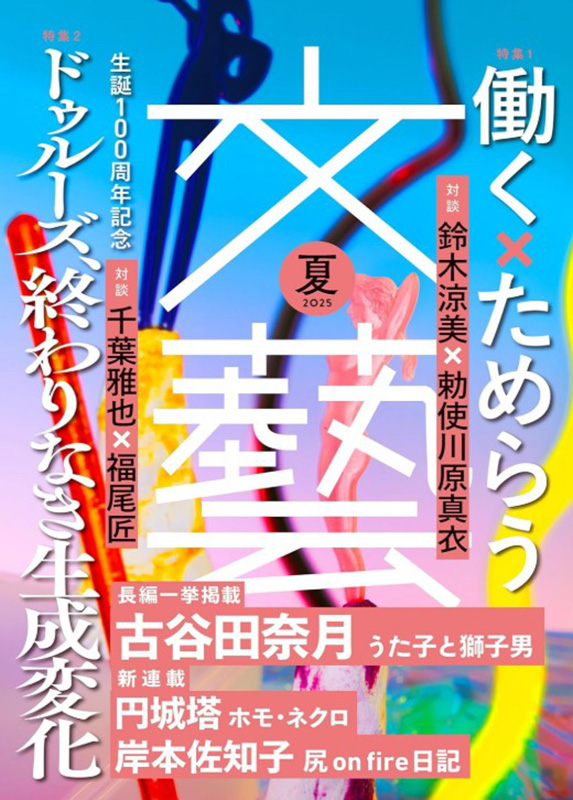

さて今回取り上げるのは、古谷田奈月さんの新作「うた子と獅子男」です。350枚の長編小説、ワタシの分類では中編小説です。表題のとおり、二人の主人公と言っていい登場人物を中心にしたおよそ二〇〇五年から二〇年後の現在にわたる物語です。というか、うた子が「時」の中でどのような変貌を遂げていったか、それがこの小説の読みどころです。

彼女はおさないころ、父親が家の浴槽で自死しているところへ母親とともに出くわします。

「あのね。うた子のお父さんは、ずっと自分のことでいっぱいいっぱいだったんだ。お母さんもそうだし、うた子もそう。だからうちは、自分のことでいっぱいいっぱいの人が、たまたま三人、一緒にいて、お互いなんでか好きなんだけど、一人ひとり、みたいな家で」

(古谷田奈月「うた子と獅子男」)

そんなふうに育ったせいか、彼女はじぶんの意思らしい意思も、ましてじぶんの思いを言葉で表現するすべももっていませんでした。上に引用したのは作品の終盤で、このように自らのことを語れるようになったじぶんに驚く場面です。

ある日、高校生の彼女は金欲しさから中学生をカツアゲしようとしたところを見咎めた獅子男に、かれの勤める居酒屋のアルバイトとして採用してもらいます。ひょんなことから出会った獅子男は彼女にとって、あらゆる行動の規範になります。「合法/非合法」という、かれから授けられた指標はあたかもイヌが主人の「よし/まて」にしたがうかのような、しかし彼女にとってお気に入りの行動基準となっていきます。言いかえれば獅子男という存在とその言動は、不在となった父親の代理表象なので、それがなくては生きることの意味さえ見出せないような超越性をおびているのです。

じっさいうた子は、店で酔客に痴漢されているところを獅子男に見られたとき、逃げようともせずされるがままの彼女を不審に思う獅子男の反応にかえって戸惑い、窮してこう答えるのです。

「だけどうた子はそこまで自分の体のこと、自分の、とか思わないから。触られたらそりゃあ、わかるし、痛いとか、気持ち悪いとか、そういうのはあるけど、それでもまあ、うた子が買った肉でもないなって。うた子が自分で買ったんだったら、たぶん大事にするけどさ。でも違うから。気付いたらあった肉だから」

(同)

じぶんの身体ですら所有/非所有という概念の下で、他人事のようにしか認識できないうた子。

そんなうた子は、勤めてまもない居酒屋で食い逃げをした若い男を追いかけ、捕まえてパンチを食らわせます。捕まった学生、祥馬は逃がしてくれた獅子男に惹かれ、かれが通う江戸川のほとりの店で働きはじめます。うた子は祥馬を追いかけるというその行為自体によってかれに恋します。何かを追いかけたり、「合法」の行為に没入するときのうた子は「吸い込まれそうな目」「妖精が追っかけてきたかと思った」と祥馬に言わせ、獅子男の友人である市太からは「生きた魚のような目」と評されたふしぎな魅力によって祥馬をとらえる。うた子は祥馬とのセックスに夢中になりますが、その最中でも「彼が感じる喜びまでをも乗っ取れないかと目論」み、「祥馬として自分自身と交わることを覚えた」うた子は、「軽い疚しさをおぼえながら」「祥馬の体で三花を抱いた。しょっちゅうそうした」。三花とは獅子男の彼女で、疚しさを感じるのは祥馬ではなく獅子男に対するものでした。「うた子への愛を告げるとき、三花の唇は珊瑚色に輝いた」(同)。

本気でうた子と一緒になりたかった祥馬に、うた子は心を開くことはなかった……と祥馬には映りましたが、うた子にはそんなかれの気持ちが理解できませんでした。彼女はじぶんの心の状態をことばで表現するすべを知らなかったのです。そして二人は別れます。

うた子にとって転機となったのは、獅子男と三花とのあいだに出来た一人娘・結花が十歳になり、彼女の話し相手になってからのことでした。

あるとき結花とドライブしているとき、幽霊や霊感の話になって、うた子ははじめてじぶんから死んだ父親のことを話しはじめるのです。それがさっき引用した箇所です。「あのときそう言っていたら、祥馬はなんと返しただろう」「さっき結花と話していたとき、実は内心驚いたのだった。父親について自分がこれほど語れることを、あのときまで知らなかった。祥馬に求められたときは一つも持ち合わせのなかった言葉が、いつの間にかうた子の中に充填されていた」(同)。そうふり返るのは十五年後のことでした。では、なぜことばが生まれるまでに至ったのか。

ここで作者は、時の経過について語ります。たいていの長編小説がそうであるように、この小説がいよいよクライマックスを迎えるのも「時」を語る場面です。

だからこの十五年のあいだに起きたことといえば、思い当たるのは、時が流れたということだけだった。

うた子は両手で湯呑みを包み込んだ。十五年とは比較にならない、しかし確かに時の経過があったことを示すお茶の柔らかな熱が、うた子の手のひらをあたためながら刻一刻と冷めていく。こんななだらかな移り変わりならあるいはあったのかもしれないと、その熱を感じながら考えた。十五年という時が流れたからこそ言葉が、生まれた。いや、追いついたということが。うた子のもとからぴょんと飛び出し、しばらく別行動していた心が、知らぬ間に体と合流したということが。

うた子は湯呑みから離した手を胸に当てた。いるのかもしれない、ここに。獅子男は祈りと呼んでいた。それならここにいるのはきっと、長い一人旅の果てにとうとう戻ったうた子の祈りだ。

(同)

うつくしい語り口です。

うた子は、ことばになりえなかった何かにことばを与えた。ことばを与えることによって成長した。でも、ほんとうにそうか。そうでない可能性もあるのではないか。ことばを発するそのことによってはじめて、ことばにならなかったものが、それまでにあったということに、同時になったのではないか。そして、そのことによって永久に埋もれてしまうものもあるのではないでしょうか。ことばの発生とはそのようなものであって、歴史とは、そんなふうにして立ち上がるのではないでしょうか。

もうひとつのクライマックスを挙げましょう。

うた子は自らの内に歯止めのきかない狂おしいほどの暴力性を秘めています。純粋な子どもの特性です。その片鱗はたびたび見られますが、ヤクザ者・金城佑次の獅子男への追跡と暴力行為に心底から共振するばかりか、それを自ら再現しようと暴走するところによく示されています。かろうじて暴走は食い止められました。止めたのは獅子男というより、作者です。そんなうた子を作者はこう表現する。

その瞬間、うた子は彼らの一員になった。[中略] あの巨体が倒れるなら絶対にこの目で見なくてはと思った。骨を折られ、血を流し、とうとう動かなくなるところを。

獅子男の死は真夏に降る雪である。あるいは真冬に鳴く蝉。世界と呼ばれるこの場所が、そんな非現実な現実をもし本当に認めるのなら、いよいようた子の番が来る。この世が丸ごと酔っ払ったようになるなら、漠然と続けてきた擬態も無用になる。人生と呼ばれるうた子の命が、ついに生まれ出ようとしているのだ。

うた子は大きな黒い体で駆けた。祈りとの合流地点へ続く道は、往路より光が増したようだった。

(同)

渾身の表現ですね。

それにしても惜しいと思うのは、ここまで描き切りながら、作者はどうしてもっと「時」に暴走させなかったのか、ということです。「時」がもたらすものはなにか。致命的なまでの喪失と出会いです。この物語はどうでしょうか。うた子と獅子男の出会いから二十年。その歳月の中で、二人には何が起きたのか。二人を軸にした登場人物たちはなにを決定的に喪い、どんな出会いをはじめたのでしょうか。読者はそのあいだ、愛すべき古谷田ワールドにどっぷり浸れるのだから、べつにいいじゃないかと言われればそれまでです。その中で世界は融解する。

でもその世界は、本質的に「時」を必要としていないようにみえます。なるほど作者はいくたびも過去へアクセスし、「時」の重層化をはかろうとしています。しかし「時」は出し惜しみすることなくすべてを奪い、平然と呑み込んでいく底抜けの他者です。この、誰にも止めることのできない「時」の暴走を見据えながら、それでもつねに〝永遠のいま〟を生き続けるしかないこの生という最大のジレンマを、「差分」を描くこと。それが、小説の「長さ」のもつ真の意味なのです。「失われた時を求めて」や「楡家の人びと」が成功しているのは、作者がそのことを身をもって経験し、埋めることも融解することもできない「差分」を生きていたからにほかなりません。

萩野篤人

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■