『琳派飛桜浪濤文向付』

骨董好きにとって古伊万里はお友達のようなものである。ある分野専門の骨董屋や高級店でない限り必ず伊万里が置いてある。数万円、時には数千円で買える古伊万里たちだ。百均に行けば皿や茶碗が山積みになっているわけだから、五千円でも高級食器には違いない。ただ骨董の世界は恐ろしいもので古伊万里でも色絵古九谷大皿、盛期柿右衛門、鍋島と呼ばれる物の優品は一千万を越えたりする。

もちろん値段はその時々で変わる。最近ではなぜか初期伊万里の値段が下がっていて高止まりしていた時期の半額くらいじゃなかろか。ただどの世界でも同じだが、最高と最低レベルの値段はあまり動かない。たいていの骨董屋は数万円程度の古伊万里を並べている。「買えないことはないなー」と安心するのでそういう店は入りやすいんですね。

僕も最初は古伊万里から骨董の世界に入った。トイレでウンコしながら漫然と骨董の本を眺めていたときに、突然「骨董はある時代特有の無意識が形になったものだ」という考えが閃いた。当たり前のことなのだが僕には天啓のようなヒラメキだった。早速ネットで調べて東京晴海の骨董市に出かけたが本に載っている骨董など一点もありゃしない。ガラクタの山に見えた。それもそのはずで、トイレで見ていたのは美術館に収蔵されている名品ばかりを並べた本だったんですね。

「これはいったいどういうことだ」ということで、それからは骨董の本を買い集めて毎日眺め始めた。値段が載っているムック本もあってようやく骨董の値段の手がかりもつかめた。最初は骨董は中古品だからそんなに高くないだろうと思っていたが大きな間違いだった。ただおぼろに骨董の値段がわかっても初めて買うまでに半年以上かかった。骨董屋紹介本に載っていた東京の店をあらかた回ったが「だいじょうぶ」と確信が持てなければ骨董は買えない。最初に買ったのは幕末蛸唐草の古伊万里飯茶碗で一客五千円でありました。恐る恐る買ったんですね。

それからじょじょに骨董を買うようになって今に至るわけだが、書画仏像などに比べると焼物の真贋はそんなに難しくない。書画は本当に大変で名前が残っている作家は最低でも二十年くらい、長いと半世紀以上活動している。若い時と晩年では画風も変われば書も印も変わる。そんな作家が数百人、数千人いるわけで全部のデータを頭に叩き込んでおくことなどできない。書画専門の骨董屋は何点も真作を見ているので目が特徴を覚えているが、それでも印章の本を携帯していたりする。もちろん雅印にも贋作はある。腐るほどある。よほど好きな作家で知識を溜め込んでいなければ、骨董屋で「谷文晁です」と見せられて「おおスゲー、買った」とはなかなかならない。

それに比べると陶磁器、特に古伊万里と唐津の真贋は簡単だ。山ほど本も出ている。さっき本を眺めているのと骨董屋で物を見るのは違うという意味のことを書いたが、実際に物を買ってみて本と見比べれば情報はすぐに一体化する。慣れてくると本から真贋に関する七、八十パーセントの情報は得ることができる。古伊万里や唐津は真作を手にする機会も多い。真作が持っている情報も大事で釉薬や土の微妙な色合いや手ざわり、重さなどの情報を伝えてくれる。当然残っている物が少ない陶磁器はハードルが上がる。古伊万里・唐津よりも志野・織部の真贋判断の方が難しい。

ただ骨董大好きという人でもコレクションが贋作ばかりというのも珍しくない。そういう人はほぼ百パーセントの確率でちゃんと物を見ていない。言っちゃ悪いが何度か目の利かない知り合いと骨董屋に行ったことがあるが、そんな人は骨董屋から物を見せられて手を離して返すまでの時間が短い。目の利かない人はたいていそうで細部まで見ない。それは図版を見るときも同じで目が色と形くらいで止まってしまう。極端なことを言うと色形が同じだからだいじょうぶと思ってしまうんですね。当たり前だが真作とぜんぜん違う色形の贋作は存在しない。買える値段のものでも買えない値段の物でもまず図版を飽きるほど見て、真作を手に取る機会があればここぞとばかりじっと見つめ時には骨董屋を質問攻めにしなければ情報は得られない。骨董はデータベースなのである。

最近の骨董屋さんは真贋にうるさくて贋作を売り抜けようとする人は少なくなっている。ただ骨董屋は物を見るだけでなく否応なく人を見てしまう商売人だということは知っておいた方がいい。どんなに通ぶっていても、客に物を数点並べて見せてやればその人がどのくらいの目を持っているのかはすぐにわかってしまう。

昔の骨董屋さんの方がおおらかというか意地悪で、日本橋に日本有数の骨董店・壺中居がある。創業者の広田松繁さんは不孤斎という雅号を持っていたが、顧客だった小林秀雄や青山二郎、白洲正子らは陰で腹黒斎と呼んでいた。確か白州さんが書いているが、不孤斎は「あんたたちみたいに真贋真贋と言っていたら商売にならん」と言ったそうだ。「じゃあどうすればいいんですか」と聞くと「ちょっとしょぼたれてるとか二番手と言うんだ」という返事だったそうだ。

不孤斎の言葉は理不尽なようだが一理ある。焼き物は作られた当時は実用品である。人気が出れば後世に写し物がたくさん作られている。そういった写し物を悪意の贋作といっしょくたにするのは可愛そうだ。書画も同じで昭和の中頃まで日本のほとんどの家屋には床の間があった。何が軸を掛けなければならないわけで、たいていの人がちょっといい物を飾りたい。それは床の間があれば江戸から現在まで変わらない。そのため雪舟や大雅、蕪村らの写し物が大量に作られた。「しょぼたれてる」「二番手だな」という言い方は、真作には真作の、写し物には写し物の値段があるという意味である。中には真作を目の前にして腕のいい絵師が真面目に写した物もある。

たとえば雪舟は最低でも三十年は活動したが真作はわずか五十点ほどしか残っていない。応仁の乱などで失われてしまったのだ。しかしこれはまあ可能性の話だが、時代が古い雪舟の写し物には現存しない真作の模写が交じっている可能性もある。そうなってくると一概に贋作とは言えないですよね。

ただま、今でも平気で贋作を売る骨董屋はいる。ストレートに言えば真贋すら見極められない客に本物を売る必要はないと考えている。そんな骨董屋が売るのはそれなりによく出来た贋作で値段が本物の半額くらいである。安すぎてはいけない。ちょっと残酷な話だが誰だっていい物を安く買いたいわけだから、「掘り出し物だったなぁ」と喜んでくれるならそれもアリ、といったところだ。商売人以外で骨董を右から左に売る人は少ないわけで、一度ある人に収まったら十年二十年は市場に出ない。だからそういう商売が成り立つ。

もうだいぶ前のことだが、ある人に「買おうか買うまいか迷っている、目利きしてくれ」と頼まれて東京近郊の骨董屋に行ったことがある。物はダメですぐに用件は済んだが、七十代くらいの店主が丁寧に応対してくれた。ただしヌエのようなお方だった。壁に額に入った大きな壁画が飾ってあって「西域の絵のようですね」と言うと「大谷探検隊将来物です」と真顔で答える。んなわけがない。長方形の奥行きがあるお店で壁の両側に棚があったが見事に右の壁側は贋作、左の壁側は真作だった。まー摩訶不思議な商売人だった。ヒマだったので二時間ほど話したがどういうつもりなのかぜんぜんわからなかった。

帰ろうとしたら「いい物をお見せしましょう」と店の奥から小箱を出して来た。中身は二つ折りの金唐皮の紙入れで、開くと見事な南蛮船が浮き出ていた。あんな見事な金唐皮を見たのは一度きりだ。値段を聞くと「非売品です」だったが「売らない値段でいくらですか」と聞けばよかった。値段次第で骨董屋は必ず売ってくれる。知り合いの骨董屋に「この前○○っていう骨董屋に行ったんだよ」と話したら「ああ、あの方はスゴイ目利きです」と返ってきた。真作を売ろうと心がけている骨董屋でも贋作を売ってしまうことはあるし、平気で贋作を売る店主が目利きだったりもする。骨董の世界は本当に人間臭い。

ちょっと前置きが長くなったが、今回は気軽に買える古伊万里の『琳派飛桜浪濤文向付』。難しそうなネーミングだが描かれている絵を骨董らしく漢字にしただけである。最近はめったに古伊万里は買わないが、骨董屋の店の中ではなく路地のトロ箱にぞんざいに詰められていた物の中から見つけた。値段は一万円。高いか安いかは別として、とても丁寧に作られ無傷で上がりも美しいとってもいい物である。ただ手に取ってみて思わず笑ってしまった。

伊万里の生産元は本当に商売熱心で何でもアリである。あらゆる食器類を作っている。売れるなら置物だって作る。しかしここまであからさまに尾形光琳の浪を写した古伊万里は初めて見た。「ホントに節操ないねー」と感心して笑ってしまったのだった。

『琳派飛桜浪濤文向付』

同 見込

同 内側口縁

同 高台

気軽に買える古伊万里は蕎麦猪口が定番だが、これは口径一〇・二センチと大ぶりである。用途は猪口ではなく懐石料理の向付。風流人が会食のために作らせた注文品だろう。古伊万里の文様としては珍しい。当初は十客揃いだったと思われる。制作時代は江戸後期。推測だがもっと時期を絞り込むこともできる。

尾形家は北近江の戦国大名・浅井家に仕えた元武士だが、光琳の曾祖父(ひい爺さん)の道柏の時には京都で呉服商・雁金屋を営んでいた。豊臣家の御用達商人だったが豊家滅亡を乗り切り徳川家の御用達商人も務めた。よく知られているように浅井長政と市との間に生まれた三姉妹は長女茶々が豊臣秀吉、次女初が京極高次、三女江が徳川秀忠に嫁いだ。戦国大名はリスクヘッジに熱心だったがそれでも判断を誤れば滅亡の憂き目を見ることになる。とにもかくにも浅井家の姫君が徳川将軍正室になったわけでそれが雁金屋に幸いした。雁金屋は戦国大名のように時の為政者の間を渡り歩いたのだった。

雁金屋が最盛期を迎えたのは光琳の祖父・宗柏の時代である。徳川家の公武合体の施策で二代将軍秀忠とお江の方の娘・和子が後水尾天皇の女御として入內することになった。天皇と和子の間に男子が生まれれば天皇家に将軍家の血が流れることになる。ただ結局後水尾天皇と和子の間に生まれた男子は育たなかった。また天皇には側室がいて子どもも生まれているが男子出生の記録はない。徳川家によって抹殺されたのではないかとも言われている。それはともかく浅井家血筋の和子(出家後は東福門院)は雁金屋を贔屓にし、顧客は江戸徳川家にも広がった。当時最高の着物で今では幻の絞り染めとして知られる辻が花などを納めている。宗伯の時代に雁金屋は相当な財を築いた。

しかし光琳の父・宗謙の時代に雁金屋は傾き始める。最大の顧客だった東福門院が死去してしまったのだ。加えて宗謙には藤三郎、光琳、乾山の息子三人がいたが家督を継いだ藤三郎は不行跡で廃嫡され(その後雁金屋に戻ったが商売熱心ではなかった)、光琳、乾山は絵師と陶芸家になるように商売向きではなかった。

家の衰退を予感したのか宗謙は生前に財産分与を行った。それぞれに土地家屋と多額の金銀を分け与えたが、光琳には能道具一式、乾山には書籍と中国の禅僧・月江正印の墨跡も譲った。華やかな生涯を送った光琳と独身隠者として生涯を終えた乾山にふさわしい遺産である。宗謙は文人気質の商売人で、光琳・乾山兄弟の資質をよく見抜いていた。

光琳は万治元年(一六五八年)生まれ、享保元年(一七一六年)没、享年五十九歳(数え年)である。父・宗謙が亡くなったのは三十歳の貞享四年(一六八七年)だが、それまでは高等遊民だった。もちろん子どもの頃から絵が好きで修行していたから後年の名声があるわけだが、光琳が絵師として頭角を現したのは四十歳近くになってからである。実質活動期間二十年ちょっとといったところだ。

光琳に奢侈癖があったのは本当のようだ。父から相当な遺産を分与されたが大名貸しなどの投機であらかた失ってしまった。破産することはなかったが生涯借金を重ねた。堅実な弟・乾山からちゃんと借金を払うようにと促された手紙も残っている。人気絵師となってからも借金を重ねているが苦にした気配はない。生来楽天的だったのか、腕に自信があるので稼げばいいと思っていたのか。恐らく両方だろう。

光琳はまず名門貴族、二条家の当主・綱平に伺候した。綱平は養子だが養父・光平の室は後水尾天皇と東福門院との間に生まれた女五宮だったので、やはり浅井家縁故を頼ったようである。光琳は京の貴族や高級武士の顧客を得てめきめきと頭角を現していった。元禄十四年(一七〇一年)四十四歳の時には絵師としての最高位・法橋を天皇から賜るまでになった。二条家の強力な推挽があったのだろう。

光琳が江戸初期の絵師の中で特別な地位を占めるのは彼が江戸に行って仕事をしたからである。宝永元年(一七〇四年)から六年(〇六年)、四十七歳から四十九歳の時に延べ三回江戸に行っている。光琳の大クライアントに銀貨鋳造所だった銀座の年寄役(筆頭役人)だった中村内藏助がいて、内藏助は公私両面で光琳を援助した。光琳は内藏助の勧めで江戸に行き仕事をしたのだった。光琳と内藏助の関係が密接だったことは、光琳が実在の人物絵では唯一の『中村内藏助像』を描いていることからもわかる。

尾形光琳作『中村内藏助像』

通信などの情報伝達手段が貧弱だった時代には人が移動しなければ文化はもちろん技術なども伝わらない。江戸元禄は好景気でいわゆるバブル時代だったと言われるが、西から東に移動して決定的な仕事を為した文化人の代表が松尾芭蕉と光琳である。幕末に至るまで日本の文化は西高東低であり、特に江戸初期はそうだった。芭蕉一人が江戸に移住して盤石の俳句の基礎が出来上がり、その後全国的俳句ブームが巻き起こったのは考えてみれば凄いことである。光琳も同様で江戸表の大名家や冬木家を始めとする豪商の依頼で旺盛に制作した。光琳の江戸滞在期間は実質二年半弱と短いがその影響は絶大だった。光琳画が人気を博しただけでなく西の絵画文化が本格的に江戸に流入した。

光琳の曾祖父・道柏の妻は本阿弥光悦の姉で、その縁で尾形家は光悦が家康から賜った鷹峯に地所も持っていた。本阿弥家の家業は刀剣の目利きだが光悦は能書家として知られる。手すさびで抹茶碗や漆器も作った。そのレベルは驚異的に高い。光琳は縁戚である光悦をこよなく尊敬していた。光琳が漆器の『八橋蒔絵螺鈿硯箱』なども手がけたのは光悦の影響である。

また光悦が絵師として重用したのが俵屋宗達だった。両雄並び立たずで光悦と宗達の蜜月は長く続かなかったが、光悦書・宗達下絵の傑作『鶴図下絵和歌巻』などが残っている。光琳が最も多くを学んだのが宗達だった。宗達の傑作『風神雷神図』を写した作品は有名である。なお光琳『風神雷神図』の屏風の裏に酒井 抱一が『夏秋草図』を描いた。こちらも傑作で抱一代表作の一つである。今では琳派は光悦・宗達を祖として光琳から始まると考えるのが一般的だが、江戸に下った光琳によって光悦・宗達が知られるようになった。

またいつの時代でも生きている間は人気があっても死後急落してしまう文人は多い。しかし光琳はその死後どんどん人気が高まっていった。伊藤若冲や曾我蕭白、長沢蘆雪のように存命中は円山応挙の陰に隠れていたが、最近になって高く評価されるようになった絵師はいる。ただ光琳は例外的に江戸時代を通じて、特に町衆の間で人気の絵師だった。

前にも書いたが光琳の名声を決定的に高めたのは姫路藩主の次男・酒井抱一である。よく知られているように琳派(抱一の時代に琳派という呼び名はなかったが)は幕府御用絵師の狩野家や朝廷絵所の土佐家のような父子相伝の家元芸ではない。自身優れた絵師だった抱一は尾形流を称して本家光琳に比肩する煌びやかな絵を描いた。それだけでなく光琳、そして弟の乾山の業績顕彰に努めた。

光琳には多代という妻がいたが、彼女以外に生涯で四人の女性と関係を持ちそれぞれに子どもをもうけている。多代との間に子どもは生まれなかった。生涯少なくとも六人の子どもがいたことが知られている。乱脈とまではいかないにせよ奔放であり、かつそれを支える経済力があったということだ。京都の遊郭島原にもたびたび逗留している。

つねという女性との間では子どもの養育を巡って訴訟になりそれなりの金を払って和解した。さんという女性との間には辰二郎という息子をもうけた。あやとの間に勝之丞、才次郎の二人の息子がいた。当時は男子が家を継ぐ家長制だが光琳は辰二郎、勝之丞、才次郎の三人の息子全員を養子に出している。尾形家を継がせるつもりはなかったということである。長男にあたる辰二郎は銀座役人・小西家の養子となり光琳遺品を守り伝えた。

光琳熱が高まった抱一は文人仲間の佐原鞠塢を京に派遣して、小西家伝来の資料を譲り受けた。文化十年(一八一三年)に『緒方流略印譜』を、光琳百回忌の文化十二年(一五年)に『光琳百図』を、文政九年(二六年)には『光琳百図後編』も板行した。弟・乾山についても文政六年(二三年)に『乾山遺墨』を刊行し、乾山を襲名していた江戸乾山三世・宮崎富之助の遺族から乾山文書資料一式を譲り受けて乾山四世を名乗った。

『光琳百図』と『光琳百図後編』は小西家伝来の光琳画のほか、大名や豪商所蔵の光琳画を可能な限り集めた画期的な光琳全集(レゾネ)だった。真贋鑑定は今ほど厳密ではないが現存しない作品も数多く掲載されている。小西家文書も京都国立博物館と大阪市立美術館に所蔵されていて『光琳百図』などと並ぶ光琳研究の基礎資料になっている。

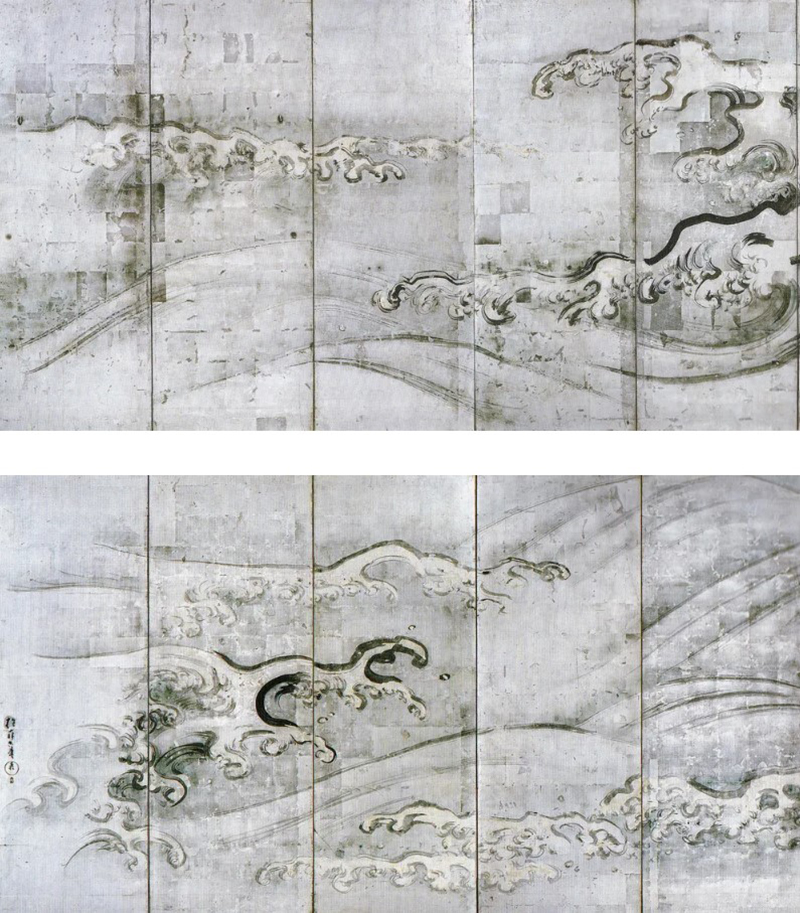

で、古伊万里『琳派飛桜浪濤文向付』だがこれは文化十二年(一八一五年)の『光琳百図』刊行後に作られたと思われる。『光琳百図』収録の『浪濤図屏風』が元絵だろう。『琳派飛桜浪濤文向付』は作行きから言って文化・文政期頃の物で間違いない。また幸いなことに光琳筆の『浪濤図屏風』は現存している。伊万里の『琳派飛桜浪濤文向付』は本歌の左下あたりの絵を適当に写しているようだ。もちろん確たる証拠などありゃしないわけだが、まあ遠からずというところだろう。

多くの人(といっても知識人と富裕層だけだが)が光琳の絵に触れられるようになったのは『光琳百図』刊行後である。流行は案外足が短いものだ。たいていの流行は年を越せない。だから一年ごとに流行語大賞が決まったりする。光琳浪濤文を描いた伊万里は『光琳百図』の文化十二年(一八一五年)から『光琳百図後編』が刊行された文政九年(二六年)頃までに作られたのだろう。恐らく光琳ブームが盛り上がった『光琳百図』刊行から数年の間ではなかろうか。

尾形光琳作『浪濤図屏風』

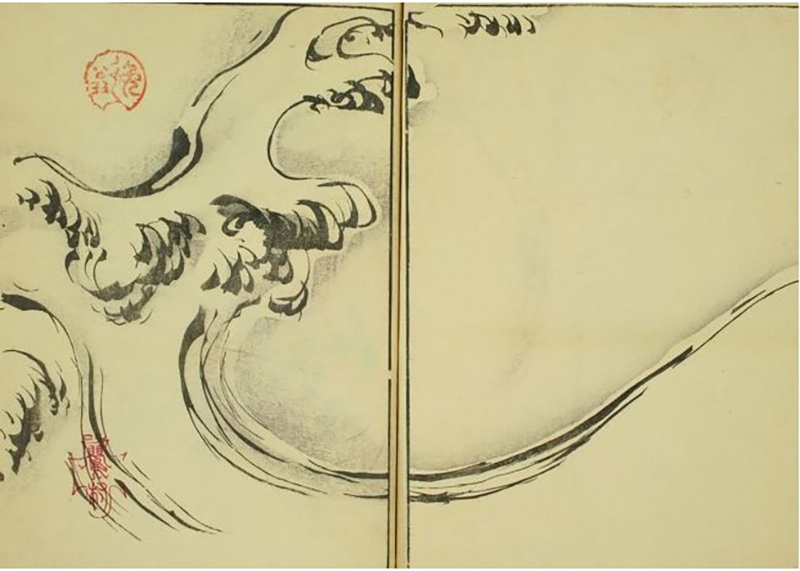

『光琳百図』(酒井抱一編・筆)所収「波濤図」

アメーバーのような触手を伸ばした浪頭は現実の海ではまずお目にかかれない。日本画独自の表現だが意外と歴史は古く、室町末の画僧・雪村や宗達の絵にも見ることができる。ただ浪濤だけを大きく屏風に描いたのは光琳が初めてである。抱一も光琳『浪濤図屏風』に触発されて『浪図屏風』などを描いている。抱一画集『鶯邨画譜』所収の『浪濤図』には「浪に立つ人も馬鹿鳥磯の秋」(馬鹿鳥はアホウドリのこと)の句があり季節は秋である。光琳『浪濤図屏風』も浪が高いので秋か冬だろう。しかし伊万里の方は浪の上に桜が浮かんでいる。季節は春であり、これは注文主の食事会(懐石の席)が春だったためだろう。そのためか浪はややおとなしい。

酒井抱一作『浪濤図屏風』

抱一画集『鶯邨画譜』所収「波濤図」

光琳の浪は人の目に残る。日本画の加山又造さんは京都の西陣織の図案家の息子として生まれた。光琳の雁金屋と近い仕事の家だった。又造さんはどこかで幼い頃によく家にある着物の図案集を眺めていたが光琳の浪が不思議でならなかった、現実の浪はあんな形をしていないからである、という意味のことを書き残しておられる。これは多くの人の光琳体験に当てはまる。光琳の絵は目に残る。もっと言えば図案として目に焼きつくのである。

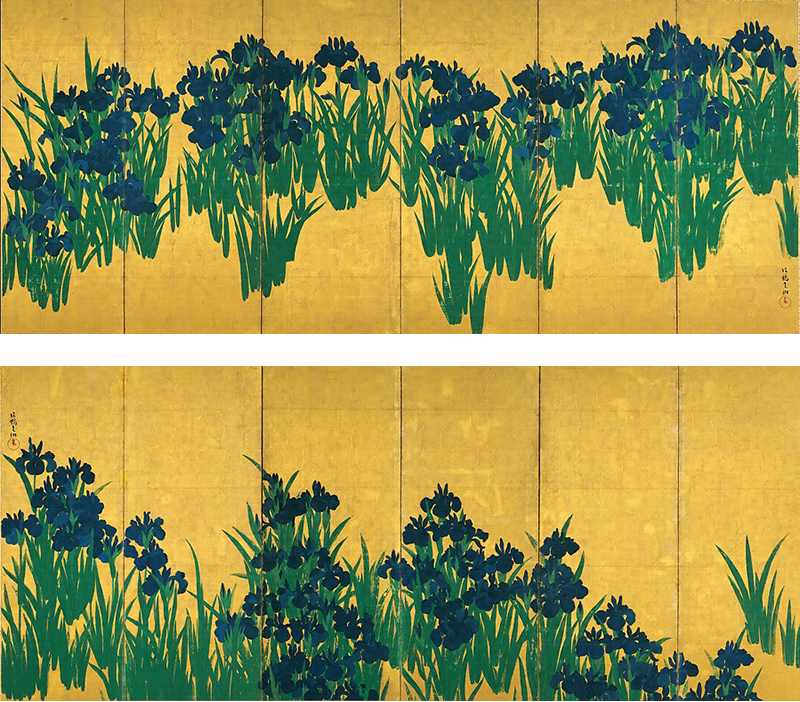

光琳代表作に『燕子花図』がある。現代人の目から見れば単に燕子花が咲きみだれる様を描いた絵だが、江戸以前の絵はほとんどの場合必ず故事を踏まえている。『燕子花図』は『伊勢物語』第八段東下りで主人公在原業平が燕子花の名所・八橋で詠んだ歌を絵画化している。「唐衣着つつなれにしつましあればはるばる来ぬる旅をしぞ思ふ」(からころも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞおもふ)で「かきつばた」が詠み込まれている。光琳は和歌のお遊びに倣って東下りを絵画化したわけだ。

尾形光琳作『燕子花図』

光琳には業平主従の姿を描いた『業平東下り図』などもあるので、『燕子花図』であえて業平らの姿を描かなかったとまでは言えない。業平主従の姿を描いた絵はたくさんあり自身も描いていたので趣向を変えて燕子だけにしたのかもしれない。注文主の意向だった可能性もある。ただ『燕子花図』には光琳最大の特徴が遺憾なく表現されている。

光琳は着物のデザインや蒔絵漆器制作も手がけたことが知られている。とても器用な作家だった。縁戚に光悦がいて能書家として有名だから光琳も光悦風の書を学んでいる。しかし作品として書かれた光琳の書は伝わっていない。光琳と乾山は仲のいい兄弟であり乾山が京の二条丁子屋町で開いた窯をしばしば訪れ絵付けをしている。書(漢詩)は必ず乾山で絵が光琳である。中には『銹絵観鷗図角皿』のように表は光琳の絵だけで裏に乾山が銘款を書いた作品もある。光琳もその気になれば流麗な書を書けた可能性は高い。しかし乾山窯作品以外でも光琳は書を書くことに一切興味を示していない。

尾形光琳作『銹絵観鷗図角皿』

乾山の陶器は絵と書が一体である。書(漢詩)の内容が絵で描かれている。光琳も故事を踏まえて絵を書いたのは言うまでもない。しかし光琳は書のない絵だけで故事を想起させる作品を何作も描いている。そしてその系統の作品が光琳代表作になっている。光琳の中に絵だけで物語や歌を喚起させようという指向があったのは間違いないだろう。

『紅白梅図』は『燕子花図』と並ぶ光琳晩年の代表作である。古来紅白梅図は数多く描かれており川が流れているものもある。紅梅白梅を詠んだ漢詩や和歌も多い。光琳は依頼主の注文で絵を描いた絵師だから『紅白梅図』が何らかの故事を踏まえた絵だった可能性は高い。しかし光琳は真ん中にうねり渦巻くような川(水流)を描き左右に紅梅、白梅を配した。賛を入れようのない絵であり絵が物語や詩を包含している。江戸初期の画家の中で光琳画がずば抜けて斬新に見える理由である。光琳代表作は現代絵画と同じく画家が気の向くままに描き、特定の意味に収斂しない純粋絵画に見えるのだ。

尾形光琳作『紅白梅図』

そんな光琳画の特徴を敏感に感受していたのは現代人だけではない。光琳文様は人気で生前から『小袖本』というファッションカタログ的な冊子が刊行されていた。動植物や水や抽象文様など光琳画の一部を切り取って着物の図柄に活かすための本である。着物は紅葉に流水の帯を配せば竜田川の和歌の意匠というふうに徹底して意味で成り立っている。その意匠を成立させる文様として江戸の人々は光琳画を喜んだのだった。宗達の影響が大きいだろう。光琳は絵師では宗達に最も私淑したが宗達画が持っているポピュラリティーを自家薬籠中の物にしている。

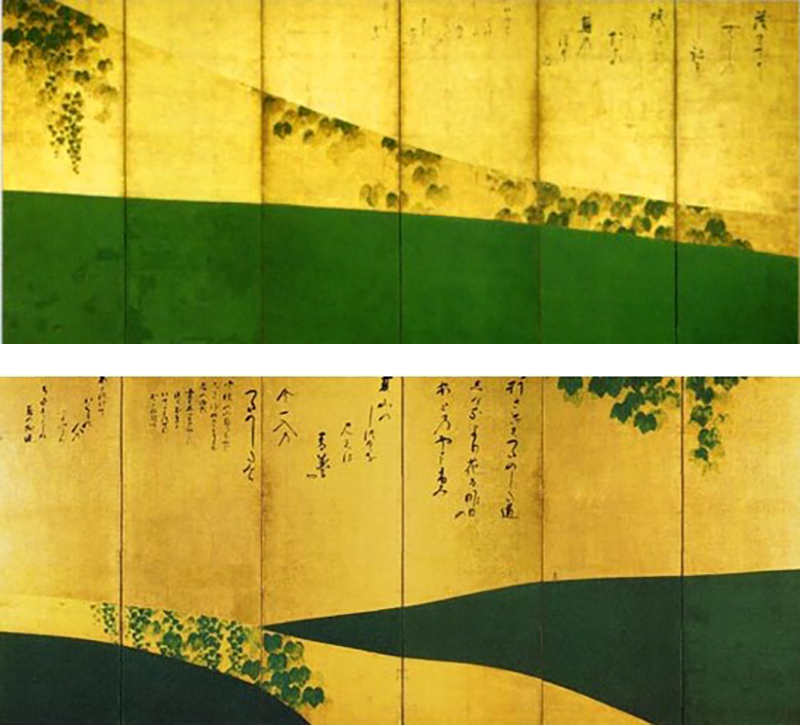

宗達の俵屋は扇が人気の絵画工房だった。扇を量産するために宗達が下絵を描き、上に乗せる色を指定した絵も残っている。俵屋は工房制を取っており宗達直筆の絵もあるが、多くは「伊年」印などが押された工房作である。

『蔦細道図屏風』は伊年印が押された宗達工房作である。題材は『伊勢物語』第九段東下りの宇津山の場面である。江戸初期の公卿で能書家の烏丸光広が上の方に自作の和歌七首を書いている。ただ業平主従の姿は描かれていない。また山の稜線は極度に抽象化されており蔦の葉の描き方も類を見ない。宗達の顧客には貴人だけでなく町衆も含まれていた。あまり故事に教養のない町衆が喜ぶ扇などの日用品の装飾デザインも手がけていたことが宗達独自の抽象画になった。

俵屋宗達作『蔦細道図屏風』

顧客に公家や高級武士や豪商が多かったが、光琳は敬愛する宗達画に学ぶことでその独自な表現を自分のものにした。また光琳の方法は宗達よりも大胆である。題材は故事にちなんでいても純粋絵画として、時にはすぐれた文様として見ることができる。それを考えると伊万里などの工芸品が光琳文様を取り入れたのは当然だろう。特に浪濤文は強く目に残り、連続文様にできるので磁器の絵にうってつけである。

ただ人気絵師だったが光琳が同時代の狩野派のような確固たる地位を築いていたわけではない。光琳は江戸行きを勧めてくれたパトロンの中村内藏助の口利きで長男・辰二郎を小西家に養子に出した。晩年に小西寿市郎となった息子宛に譲り状(遺言状)を書いている。相究めたる家業もないのであなたを養子に出したが妻や舅の内藏助(寿市郎の妻は内藏助の娘)を大事にするようにと説き、家屋敷などを残すと遺言している。

光琳は鼻っ柱の強い腕利きの絵師だったが画業は自分一代と見切っていた。芸術家など豊かな社会の上澄みで、勤勉で才能豊かでも所詮は浮世離れした、浮世離れせざるを得なかった孤人に過ぎぬということか。光琳もまた「身をゑうなきものに思いなし」た業平の末裔だった。

鶴山裕司

(図版撮影 タナカユキヒロ)

(2023 / 11/ 13 26枚)

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■