友だちの弘美に誘われて、アンナは弘美の会社主催のパーティに出かけた。平穏で退屈な生活に刺激が欲しかった。アンナは着飾り、自分の家に伝わる大切な日時計をネックレスにして出かけた。そしてパーティ会場で宝物をなくしてしまう。彼女の時間そのものである宝物を・・・。ルーマニア人能楽研究者で翻訳者でもあるラモーナ・ツァラヌによる連作短編小説!

友だちの弘美に誘われて、アンナは弘美の会社主催のパーティに出かけた。平穏で退屈な生活に刺激が欲しかった。アンナは着飾り、自分の家に伝わる大切な日時計をネックレスにして出かけた。そしてパーティ会場で宝物をなくしてしまう。彼女の時間そのものである宝物を・・・。ルーマニア人能楽研究者で翻訳者でもあるラモーナ・ツァラヌによる連作短編小説!

by 金魚屋編集部

気がつくと高い山の上の展望台のような場所のベンチに座っていた。夢ではなかった。冷たい風が吹きつけて身震いした。

日時計をいじってここに飛ばされたと思った瞬間、またハッとした。手の中にも足元にも日時計がなかった。日時計を探して取り戻さなければならない。ただそれには時間がかかりそうだとアンナは直観した。

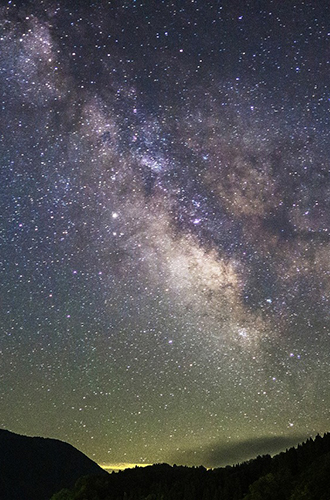

ベンチから立ち上がり展望台の上を歩きまわった。街灯はなく、片隅の自販機から発せられる光が唯一の灯りだった。夜の街を見下ろしたが、こころなしか灯りが少ないように感じた。遠くに東京スカイツリーが見えたがいつものようにライトアップされておらず、てっぺんの灯りだけだった。メンテナンスか何かなのかもしれない。

どこにいるのかわからないのでアンナはスマホで場所を確認しようとした。が、ディスプレイが一瞬光って消えてしまった。家を出る前に残量を確認したはずなのにバッテリー切れのようだった。しかたなく下山できそうな道を探したが闇に閉ざされていて何も見えない。恐る恐る闇の中に数歩歩き出した。今度はハイヒールだということに気がついた。これでは急な山道を下りられない。

アンナは街の灯りを見下ろしながら耳を澄ました。しかし虫の鳴き声ばかりで車の音は聞こえなかった。どうやら夜は車通りがほとんどない場所らしい。夜明けを待った方がよさそうだ。そうすればいくら寂しい山の中とはいえ、誰かを見つけて場所を聞けるだろうし、展望台があるんだからバス停なども見つかるはずだ。

アンナは両腕を交差させて肩をさすった。相変わらず風が冷たかった。まだ夜明けまでだいぶ時間があるだろう。凍死することはなさそうだが、辛い夜になりそうだった。寒さをまぎらわすためにその場で足踏みした。

ギョッとした。驚きで叫ぶこともできなかった。どこから来たのだろう、いつのまにか唯一の灯りの自販機の前に、五、六歳くらいの男の子が立っていた。男の子はポケットから硬貨を出して穴に入れた。うんと背伸びしてボタンを押すと、ガタンと飲み物が落ちてきた。その音でアンナは我に返った。男の子は幽霊でも森の妖精でもなく実在している!

助かったと思った。男の子はきっと近所に住んでいて大人もいるはずだ。その子どもに近づいて声をかけようとしたら、「これ」アンナを真っ直ぐに見つめながら男の子はペットボトルのお茶を差し出した。

「わたしに?」

「うん」

戸惑いながらペットボトルを受け取った。両手から広がる暖かさにホッとした。すぐにキャップを開け一口飲まずにいられなかった。少しだけ寒さが和らいだ。思っていたより身体が冷えていた。男の子はニコニコしながらアンナを見つめていた。

「お家に帰ろう」

アンナの考えを先取りしたように男の子が言った。「いいの?」と聞いたが黙ってスタスタ歩き出した。突然立ち止まると背中にしょっていた小さなリュックを下ろし、中からジャケットを取り出しアンナに差し出した。女性用のライトジャケットだった。「なんでこんなもの持ってるの?」

アンナは聞いたが答えてくれなかった。子どもの身体には大きいが、お母さんが念のためにリュックに入れてくれた予備の防寒着なのかもしれない。

男の子は小さな懐中電灯で足元を照らしながら歩いた。アンナはジャケットを羽織って男の子を追った。もしかすると役に立つかもと思い、目印になるものを探した。古びたロープウェイの駅舎を通り過ぎると狭い森の中の道だった。少し心細くなって、「ねぇ、君の名前は?」と聞いた。

「レン」

「レンって漢字だと、お花が咲く「蓮」?」

蓮はうなずいた。無口な子だった。しかし足どりはしっかりしていた。ちゃんと道を覚えているのだ。森を抜けると開けた場所に出た。少し離れたところに家が見えた。山の窪みに埋もれたような家だった。

山の中の一軒家なのに立派な日本家屋だった。蓮は玄関で靴とジャケットを脱いだ。ジーンズにアニメキャラの柄が入った黄色いセーターを着ていたので、ああやっぱり普通の子どもだわとアンナは安心した。

外観は古びた日本家屋だが、中は洋風にリフォームされていた。フローリングのリビングにキッチン、それに部屋がいくつかあるようだった。しかし蓮以外の人の気配はなかった。「蓮君一人なの?」と聞くと「うん」と答え、キッチンに向かうと冷蔵庫を開けた。何か食べたいようだった。

アンナは並んで冷蔵庫の中を見た。牛乳や卵、野菜など新鮮な食材が入っていたのでこの家に住む大人が長く留守にしているとは思えない。「もしかしてお腹すいている?」と蓮に聞くと、うんうんと勢いよく首を振った。パーティー会場ではお酒ばかり飲んでいてアンナもお腹ペコペコだった。

温かいものが食べたいと思いアンナはミルク粥を作った。お米をといで深めの鍋で炊きながら、少しずつ牛乳を加えるだけ。もう普通の夕食の時間は過ぎているはずだし、蓮くらいの年の子どもにもちょうどいいだろうと思った。仕上げに砂糖を少し加えて火を弱めてしばらく煮て、最後にシナモンをかける。十分くらいでできあがる簡単料理だった。

「おいしい?」

「うん」

蓮はスプーンでお粥を口に運んだ。

「ねぇ蓮君、今何時かしら?」

「知らない」

ピタッとスプーンの動きを止めて蓮がじっとアンナを見た。「え、なんなの?」と思ったが、夜明けまであとどのくらいなのか知りたかった。

「お家に時計あるよね」

「ないよ」

「スマホとかテレビとかは?」

「ない」

「じゃあ時間、わかんないってこと?」

「うん。時間聞いちゃ、ダメなんだ」

子どもらしくない蓮の真剣な表情にアンナは戸惑った。とりあえず「えーと」と言ってみたが、言葉が続かなかった。

「明日、わかる人のところへ連れてってあげる」

蓮はそう言うとまたお粥を食べはじめた。

蓮の言葉の意味は理解できなかったが、アンナは山を下りられればそれでよかった。蓮は夜が明けたらアンナを山の麓の街まで連れて行ってくれるのだろう。幼い蓮と二人っきりなのだから、夜明けを待った方がよさそうだ。

「あの、蓮君、お風呂って使わせてもらえる?」

「うん」

相変わらず素っ気なく答えると、「こっち」とお風呂場に案内してくれた。蛇口をひねるとすぐにお湯が出た。蓮はお風呂場の低い棚からバスタオルとパジャマを取り出した。パジャマはママのものなのだろう、きれいに折り畳んであった。蓮はお留守番に慣れているようだ。「ありがとう」と言って借りることにした。

温かいお湯が身に沁みた。身体を洗うとパーティー会場でついたタバコやアルコールの匂いが消えて、いつもの自分に戻っていくようだった。

ドライヤーで髪を乾かすと、蓮が「ここ、寝るとこ」と言った部屋のドアを開けた。蓮のご両親の寝室らしかった。大きな窓にカーテンがかかっていた。ベッドの脇にナイトランプがあるだけで天井に照明はなかった。人の寝室をお借りするのは気が引けたが、そうも言っていられない。落ち着いた感じの部屋で、ちょっと懐かしいような気もした。蓮は自分の部屋で寝ると言った。

うとうとしかけた頃ドアが開いた。山道を歩いていた時の懐中電灯の高さだったのですぐに蓮だとわかった。「どうしたの?」と聞くと、困った顔で「いっしょに寝ていい?」と言った。

なんだか嬉しくなった。口数が少なく、言っていることも断片的でよくわからないけど蓮はやっぱり小さな子どもだ。「いいよ」と言ってアンナは掛け布団の中に入れてやった。蓮がギュッと抱きついてきた。この年頃の子どもにしてはしっかりしているが、一人でお留守番は心細くてお母さんが恋しいのだろう。甘酸っぱい子どもの匂いがした。スースーと大人よりも響く子どもの息の音がした。

「ねぇ」

「なあに?」

「ひみつ、教えてあげる」

「うん、なにかしら、教えて」

「今ちょうど十二時だよ」

「え、時計持ってるの?」

「ひ、み、つ」

蓮はアンナの腕のなかで丸まり目を閉じた。すぐに寝息が聞こえてきた。

不思議な子どもねと思ったが可愛かった。時間はわからないと言ったが、アンナが時間を気にしたのでちゃんと教えてくれたのが嬉しかった。

朝起きて洗面所で顔を洗いリビングに行くと、蓮はフローリングの床にぺたりと座って画用紙に絵を描いていた。カーテンが開け放たれていて庭が見えた。桔梗やコスモスがのびのびと咲いていて、大きな樹が空へと枝を伸ばしていた。その先は崖で緑に覆われた山々が連なっていた。

「きれいねぇ、いつもこんな景色見てるなんて、蓮君いいなぁ。朝ご飯、食べる?」

「トーストと目玉焼き!」

蓮が勢いよく顔を上げて言った。「それ、一番の得意料理かも」と笑ってアンナはキッチンに立った。蓮には冷蔵庫からオレンジジュースを出してグラスについでやり、アンナは「これ、いい?」と聞いて、罐を開けてコーヒー粉を出して小さい鍋を使って多めに煎れた。

「これから街に下りるんだよね」

「うん、大事なもの、なくしたんでしょ。取り戻さなきゃ」

アンナはコーヒーカップを取り落としそうになった。「日時計のことよね。なんで知ってるの?」声が震えてかすれた。

「知ってるから、知ってるだけ」

蓮は相変わらず素っ気なかったがアンナは激しく動揺した。心臓が大きく高鳴った。蓮を見るとトーストの上の目玉焼きの黄身をつぶすのに夢中で、話しかけるタイミングがつかめなかった。話すとしても何を聞いていいのか迷った。

考えにふけったまま、二杯目のコーヒーをコップに注ごうとしたが鍋は空っぽだった。いつの間にか二杯目も飲んでしまっていた。

蓮はパンを食べ終えると家の奥に行った。すぐに服を持って戻ってきた。「これ着て」

女物のジーンズとセーターだった。ママの洋服なのだろう。「着がえて」とせかされ、寝室に戻ってジーンズとセーター姿になった。同じような体型らしく、どちらもアンナにぴったりだった。蓮は玄関で靴箱から女物のスニーカーを出してくれた。これもママのものなのだろうがやはりアンナの足のサイズだった。少し気味が悪かった。

蓮は玄関に鍵をかけるとスタスタ歩き出した。話しかけなければならない。でもなにをどう聞いていいのかわからない。アンナはあたりさわりのないことから始めようと思った。

「蓮君のお家、一軒家だよね。お友達はいる?」

「いないよ」

「じゃ幼稚園とかにも行ってないの?」

「行ってない」

素っ気ない答えに、今は拒絶の雰囲気があった。はっきりそれを感じた。アンナは黙って蓮の後を歩いた。

蓮は昨日見たロープウェイ駅舎に入っていくと、赤いゴンドラが止めてある場所に行った。二十人も乗れるような大きなゴンドラだった。蓮は配電盤のような四角い箱の蓋を開いてボタンを押した。モーターが鈍い音を立てて動き出した。

「もしかして、これで下に降りるの?」

「そうだよ」

ゴンドラに乗り込むと蓮は「下」と書かれたボタンを押した。錆びた金属が軋る音がしてゴンドラが動き始めた。古くて心もとないがちゃんと動くようだ。

蓮の家はアンナが想像していたよりもずっと山奥にあった。深緑の森をかすめるようにゴンドラが動いた。朝日に照らされた森のどこまでも続く景色にアンナは見惚れていた。街に下りればきっと自分のお部屋に帰れるだろうと思いながら晴れやかな気持ちになっていた。

下のゴンドラ駅舎は山の上の駅舎よりも広かったが掘っ立て小屋なのは同じだった。小屋の隅にあまり見かけない型の三輪車が置いてあった。一人が自転車を漕いで、後ろに二人乗れる座席がついていた。

蓮は後部座席に座ると当然のように「漕いで」と言った。苦笑しながらアンナはサドルにまたがった。漕ぎ出そうとするとズシリと重かった。思わず後ろの座席を見た。もちろん蓮しか乗っていない。ただ真ん中ではなく右隅に座って座席の縁を手でつかんでいた。

「蓮君、重いんだけど」

「しばらく使ってなかったから重いかも。早く行こう。漕ぎ始めたら軽くなるよ」

立ちこぎで動かすと蓮が言った通りペダルは軽くなった。「しばらく真っ直ぐだから」後ろから蓮が言った。案内してくれるようだ。きっとアンナが行くべき場所で、そこに行けばなにかわかるのだろう。黙って従うことにした。

下り坂続きであまりペダルを漕がなくてもよかった。すぐに森が終わり野菜畑や田んぼの中を走る道に出た。人の姿はなかった。弘美と行ったパーティーは金曜の夜だから、今日は土曜日? いやもっと経ってるのかな・・・。

だんだん家が増え、アパートやビル、お店などが並ぶ地区に入った。もう少し進むと坂が多くなり、東京の下町らしい風景の中を走っていた。ちらほらと人の姿も見えた。普通の、と言っては変だが、やはりごく普通の人たちが歩き買い物をしていた。

しかしほとんどの建物が古びていて今にも崩れそうだった。空地も多く物寂しい雰囲気だ。道路標識もなく車も走っていない。路線があっても電車は見当たらず、その音さえ聞こえない。週末なのに人出が少なく車も電車も走っていないのはおかしい。

小学校の前を通るときに校舎を見た。建物の壁に丸い跡がついていた。なんだろうと思いすぐに気づいた。時計の跡だ! 蓮が「時間聞いちゃ、ダメ」と言ったのを思い出した。背筋がゾクリとした。

「蓮君、ここどこなのかわかる?」

「もうすぐ、上野あたりよ」少し考えてから蓮が言った。

「この辺、なんでこんなに寂れてるの?」

蓮はアンナの問いには答えなかった。仕方なくアンナは前を見て自転車を漕いだ。笑って立ち話をしている人たちが見えた。ただ急いで歩いている人はいなかった。むしろゆっくり歩いていた。どこか不気味だとアンナは感じた。

「次の交差点、右だよ」

蓮の指示に従ってアンナは交差点を曲がって小路に入った。

道は車一台やっと通れるほど狭いのに、両側に背の高いビルが立ち並んでいた。どのビルにも人気がなく廃墟に見えた。

「あそこ」

蓮が少し窪んだビルの入口を指さした。エントランスが庇になっていて少し奥に入口が見えた。アンナはエントランスに三輪車を乗り入れた。

「上だよ」

後部シートから下りると蓮は足早に階段を登り始めた。エレベーターが見えたが中は真っ暗で、ボタンも光っていなかった。故障しているのだろう。アンナは「待ってよ」と言いながら蓮の後を追った。

普段から山道を歩いているので蓮の足どりは速くてしっかりしていた。後ろ姿が見えていたのにそれがスニーカーになり、やがて見えなくなった。アンナは暗くどこまでも続く階段を見上げ、手すりにつかまりながら息を弾ませて登った。日頃の運動不足が恨めしかった。途中で数えるのをやめたが十階以上は登ったはずだ。最上階に着くと蓮が涼しい顔でフロアに立っていた。

(第02回 了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『蓮・十二時』は毎月11日にアップされます。

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■