まあああっ、10連休よああた、お盆とお正月がいっぺんにやって来たのよっ、10日間も大手を振ってお休みできるのよっ。アテクシくらいのお年頃になると、う゛ぁかんすには出かけますけど、ホテルでまったり過ごすってことになるわねぇ。チラッと人間ドックでレストアでもって思ったけど、やっぱ味気ないわよ。ま、リゾートに行ってもサイドテーブルにご本積んで読書してる時間が長いわけですが、人間誰しも休息とリセットの時間は必要ね。

アテクシいつも文学金魚でオール讀物様の時評を書かせていただいておりますけど、今回は小原眞紀子先生の文芸評論『文学とセクシュアリティ―現代に読む「源氏物語」』の書評でござーます。オール様と『文学とセクシュアリティ』、関連がないようでありますわね。大衆文学ではスラッと読めてその上面白くて内容が心に残るのが最良のお作品です。『文学とセクシュアリティ』もそうなのよ。なんと696ページの大著ですけど、最後までスーッと読めましたわ。面白いなぁと思って読み通せる文芸評論ってそうそうないわね。もち内容的にも優れたお作品です。

『文学とセクシュアリティ』は、小原先生によるフェミニズム文学論への批判から始まります。小原先生は、「「フェミニズム文学論」は、社会学における「フェミニズム」の概念を、文学作品の批評にあえてそのまま持ち込んだものでした」と書いておられます。社会学的フェミニズムは、簡単に言えば「社会的に不利な立場にある女性の権利を擁護する運動」ということになります。日本を含めた世界の多くの国々がいまだに男権社会で、女性の権利や自由が抑圧されているのは紛れもない事実です。しかしフェミニズム社会運動を、そのまま文学に持ち込むのは的外れだというのが小原先生の一貫した文学思想です。

男が女のハイヒールなどで踏みつけにされる。そこに性的喜びを感じるかどうかは個人の嗜好ですが、わたしたちは皆、そこにちょっとした衝撃やら、おかしみやら、一種の爽快感は覚えるのではないでしょうか。

それは「男」に象徴される支配者、社会の堅牢な構造物が破壊されるときの快感でしょう。その支配者が歯牙にもかけなかった「女」という非構造物が足をすくうかたちで、思わぬ崩壊をもたらす。積み木の城をガシャンと壊すときの子供じみた快感に近い、と言った方がむしろ変態性欲といった特殊な嗜好に還元するよりも的を射ていると思います。

『源氏物語』の冒頭で起きていることも、実は同じなのです。(中略)帝を中心とした権力構造のバランス。堅牢であるべきそれが、たった一人の、しかも取るに足りないと思われている女性の存在によって狂わされてゆく。それが物語の始まりなのです。

(『文学とセクシュアリティ』「第2回 『桐壺』そして谷崎潤一郎」)

「男が女のハイヒールなどで踏みつけにされる」等々は、谷崎潤一郎の『痴人の愛』の小原先生流の読解です。谷崎はマゾヒズムの作家と呼ばれ、『痴人の愛』などは性的な意味での変態マゾ小説と言われたりもするわけですが、それがこの小説の本質ではないと小原先生は論じておられます。男=支配者=堅牢な構造物が、女=非構造物によって足元をすくわれ崩壊する、そのダイナミズムがこの作品最大の特徴なんだと。単なる変態小説なら谷崎が文豪と呼ばれるわけがありませんわね。ただ小原先生の解釈が最も谷崎文学の本質を射貫いていると思います。

言うまでもなく谷崎は『源氏物語』を現代語訳しました。小原先生も『文学とセクシュアリティ』で引用は谷崎訳を使っておられます。現代では様々な方が『源氏』を現代語訳していますが、今も谷崎訳がその頂点に位置しているのは変わりません。なぜか。谷崎には「日本文化の根底に対する感受性があり、それが性差によって表現され得るがゆえに、性的嗜好の偏りが生まれた」と考え得るからです。小原先生は「小説家は結局のところ、自身の創作活動との密接な関係性を直観しなければ、翻訳作業などに手を染めることはない。その直観力こそが創作者たる者の真骨頂ともいえます」と書いておられます。谷崎には『源氏』を現代語訳しければならない強い動機(創作的衝迫)があったわけです。

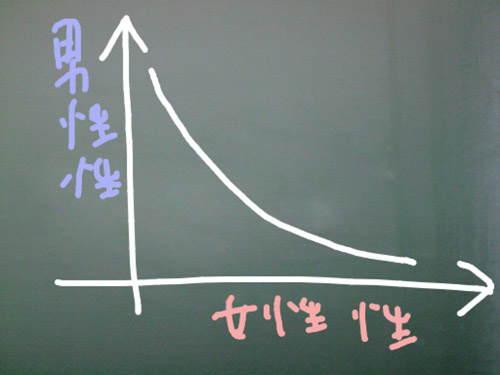

テキスト曲線において、中心のなだらかなところが俗世である「社会」に当たります。私たちは究極の「男」や「女」そのものとしてでなく、男も女性的な面を持ち、女も適当に男性化されつつ、社会生活を営んでいる。地球上で、ヒマラヤの頂や太平洋上に住む人がいないのと同じことで、住みやすい社会の一員として弛緩しながら生きている。

この弛緩した社会生活に、しかし人は満足し切って生きてゆくこともできないのです。ヒマラヤの山嶺を目指したり、太平洋ひとりぼっちの冒険をしたり、宗教に帰依したり、文学を極めようとしたりするのはすべて、この俗世を相対化し、そこから抜けようとする切実な願望からくるものです。

そして源氏の理想もまた、その俗世を抜けた女性であった。吉祥天女のごとき貴女として制度の山側を抜けても、幼女性と母性のアマルガムの無邪気な女性性そのものとして海側に抜けても、どちらでもかまわない。とにかくこの俗世の空しさと哀しさを忘れさせてくれる女性なら。それは『源氏物語』の本来的なテーマである、仏教的な救いを求める心でもあります。

(『文学とセクシュアリティ』「第4回 『夕顔』あるいは「女」)

『文学とセクシュアリティ』で重要な指針になっているのが「テキスト曲線」です。単純な図ですが画期的です。テキスト曲線では男性/女性ではなく、男性〝性〟/女性〝性〟となっているのに注意が必要です。つまりテキスト曲線は生物学的な男性にも女性にも当てはまる。男性の中にも女性性があり、その逆も然り。社会学的な男性/女性性はジェンダーということになりますが、文学には当てはまらない。男性作家であろうと女性作家であろうと、テキスト曲線の両極を活用しなければ優れた作品は生み出せないということです。

21世紀初頭の日本は先が見通せない不透明な時代ということもあって、多くの人が大文字の社会性に頼る傾向があります。なんでもかんでも政治やマクロ経済に結びつけたがる。もちろん社会的差別などは社会の恥ずべき歪みであり、解消される方がいいに決まっています。しかし文学者までそんな大文字の社会性に頼るのはどうなんでしょうね。むしろ文学で表現すべきテーマを見失っているから通りのいい社会性(社会的正義)に頼り切りになっているという面があります。

小原先生は『文学とセクシュアリティ』で谷崎や中上健次についても論じておられますが、彼らにとって男女性差や差別はなくてはならないものです。それらは社会的歪みを指弾するためのものではなく、人間存在の本質を描くためにあります。もちろん現実社会の鏡像として描かれる小説では、男性性を生物学的な男に、女性性を生物学的女に当てはめる方がわかりやすい。しかしテキスト曲線の男性性/女性性は男男関係にも女女関係にも援用できます。

小原先生はこの考えを敷衍して、「物語の登場人物に人権はない」、「あくまで作家の抱える観念の表現の手段として存在するのが登場人物です。(中略)登場人物=メタファーによって、作者がどんな観念を示そうとしているのか捉えること。それこそが文学です。些末な表現にいちいち縛りをかけたり、架空の人物の人権を問題視したりすることで、むしろ作者の「表現の自由」という憲法に保障された人権を侵す可能性がある」とも書いておられます。小原先生は文学者として信頼できるお方ですわ。社会主張が目的で文学はその手段という方は、社会批評家か政治家におなりになればいいのよ。

『源氏物語』のお姫さまたちの中で、ほかに自分から源氏に声をかけた女がいたでしょうか。身分をわきまえない大胆不敵なことです。現に、源氏の返事を運んできた従者は、ぷんぷん怒りながら帰ってゆきます。

大胆で挑戦的ともとれる、これらのわざはつまり「無邪気さ」のあらわれです。子供っぽさ、従順さ、そしてどこまでも男の意に沿い、柔らかく、水のように心も身体も溺れさせる。それらもすべて「邪気のなさ」からもたらされる。矛盾など何もありません。ただそこに「女」がいるだけです。

男が溺れるほど女に求めるもの、少なくとも男にとっての女そのものがすなわち「邪気のなさ」だとするなら、「邪気」とはすなわち男性性である、といえるでしょう。生まれてから死ぬまで男たちが捉えられ、逃れられない制度性です。男が女に求めるものは、この制度性の脱却でしょう。たとえ一瞬のことであろうとも。

(『文学とセクシュアリティ』「第4回 『夕顔』あるいは「女」)

夕顔は古来、「遊女の系譜」と呼ばれたりして来たわけですが、それは『源氏』で唯一、自分の方から光源氏に声をかけた女だからです。そこはかとなく女の武器を使って誘ったのだと。しかし当時源氏は皇太子妃のまま未亡人になられた非常に位の高い六条御息所の愛人であり、彼女の元に通う道すがら、ふらふらと夕顔の家にドロップアウトしてしまう。家の素晴らしさ、教養などでは御息所にかなうはずもない女の家の方が、居心地がいいと感じてしまったのです。

テキスト曲線で言うと御息所は性別は女性ですが、男性性――社会的制度の側にいます。身分もプライドも高い。それは源氏に臣籍降下したとはいえ皇位継承権を持つ、最初から当時の社会制度(男性性)の頂点近くにいる貴公子・光源氏の心性と激しくぶつかり合います。御息所の家より夕顔の家の方が落ち着いたのは、素晴らしい女性だと思って言い寄ったのに、御息所が想像していたより遙かに社会的権威(男性性)に囚われていて息苦しい、ということですね。

で、夕顔は小原先生が書いておられるように、女性性を体現した邪気のない女そのものです。さらに重要なのは夕顔があっけなく死んでしまうことです。小原先生は「女そのもの=女性性は観念であり、観念であるからには人間としては存在し得ません。(中略)彼女があまりにあっけなく亡くなってしまうのは、このことから必然ともいえます」と書いておられます。夕顔はテキスト曲線の一方の極である、女性性の頂点に達してしまったんですね。極で人間は生きられないのです。

この光源氏を中心とした御息所と夕顔の関係は、構造的に『源氏物語』の縮図になっています。源氏はあやにくな性格――つまりめんどくさい女が好きな厄介な男ということになっていますが、それはなぜかと言うと、テキスト曲線の一方の極である男性性の頂点に立ちながら、常にもう一方の極である女性性に惹かれてしまうからです。この両極への振幅が物語のダイナミズムを生みます。源氏を負の主人公として、男性性と女性性の両極を行ったり来たりする多くの姫君たちの女性百科が展開されるわけです。源氏が常に自らの男性性を脱構築しているからこそ、さまざまな女性を愛することができる柔らかい感受性を持っているのだとも言えます。

また夕顔のあっけない死は、作者・紫式部が現実世界における観念的女性性の極、あるいは男性性の極は存在し得ないと見切っていたことを示しています。優れた作家は常に、自己の作品世界よりも上位の審級に思想基盤を置いています。平安宮廷で女性の権利や自由が抑圧されていたかどうかは文学とは関係ない。紫式部は現実社会を正確に認識した上で、それを文学として相対化しました。源氏が理想のプリンスであるのは彼が男性性(社会性)の頂点近くにいながら、常に女性性の極を追い求めているからです。そして源氏の魅力は多くの女性たちによって華やかに彩られる。『源氏物語』は本質的に女性たちの物語です。

末摘花が心底大切に思い、守ろうとするのは、亡き両親の言葉であり、遺物だけです。すなわち末摘花とは、男に対する女ではなく、親に対する子でしかない存在です。そうであれば、親にすがる子供のようなところがあるのは必然で、源氏は、そこに比類のない〝純真さ〟を見た。

源氏の女の趣味は「子供」か「母」かの系譜に沿っていました。これでいえば末摘花は子供の系譜ですが、何に属するかよりむしろ「世の並々の人」に属さないことが重要だと考えられます。レベルが高すぎるゆえであろうと、レベルが低くてそれにすら届かないのであろうと、大事なことは「世の並々の小賢しさ」に属さない、ということです。

(『文学とセクシュアリティ』「第12回 『蓬生』と『関屋』媒介変数としての光源氏)

末摘花は『源氏』の中で唯一、ぶちゃいくで頭も悪いお姫様なのですが、最後まで光源氏に、つまりは作者・紫式部によって大事にされます。その理由も小原さんは明らかにしておられます。末摘花が「世の並々の小賢しさ」に属さない純な女だからです。光源氏は地位や美醜で女を選んだりしない。普通に暮らしながら、時として大きく極に触れようとする女性を的確に見抜き、選び、愛するのです。

小原先生の『文学とセクシュアリティ』を読んでいると、『源氏物語』が古典中の古典である理由がよくわかりますわ。もち『源氏物語』、あるいは小原先生のテキスト曲線――男性性と女性性ベクトルの振幅――の重要性は、作家や読者が生物学的に男であるか女であるかには関係ありません。でも女性であれば、日本文学の基礎が女性作家・紫式部によって作られたことを誇りに思っていいと思います。男権社会と戦うだけが女性の生き方じゃないわよ。アテクシ、日々男社会で戦ってるいわゆるキャリアウーマンですけど、『文学とセクシュアリティ』は特に女性読者の皆さんにはお勧めの本よ。日本の小説は紫式部から始まるんですからね。

あ、そーいえば先頃萩原健一さんがお亡くなりになったじゃないの。アテクシ、ショーケン&ジュリー世代なのよぉ。悲しかったわぁ。そんでショーケン様の『傷だらけの天使』が大好きで、全話収録したDVDボックも買ったの。えぇえぇ、リアルタイムでも見てましたわよ。水谷豊様は『傷だらけの天使』の印象が強くて、ずーっとこの方はリアルでチンピラなんぢゃないかと思ってましたわ。だから『相棒』の杉下右京役の方がショックでしたわね。あー真面目、って感じで。

で、『傷だらけの天使』のDVDを見ながら思いましたの。あのドラマは小暮修(萩原健一)と乾亨(水谷豊)の半グレのおにーちゃん2人が主人公ですけど、ショーケンと水谷さんの男男関係においては水谷さんが女性なのよね。小原先生のテキスト曲線に即すと、ショーケンが我が儘で暴力的な男性性の極近くにいて、水谷さんが優しくて気が弱くて、でもショーケンを癒やす女性性の側にいるわけ。最終回で水谷さんが亡くなって、ショーケンが泣きながら遺体をお風呂に入れたりするシーンがあるわね。あれって一種のベッドシーンよ。『文学とセクシュアリティ』のテキスト曲線、いろんな小説やドラマに援用できますことよ。創作を志している方にもお勧めですわ。

佐藤知恵子

■ 小原眞紀子さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■