ヨーロッパで異言語に囲まれて日本語で書くこと。次々と場所を移動しながら書き続けること。パッチワークのように世界はつながってゆく。モザイク模様になって新しい世界を見せてくれる。そこに新しい文学と新しい作家の居場所が見つかる。それは『ショッキングピンクの時代の痰壷』であるだろう・・・・。

第三回文学金魚奨励賞受賞作家・青山YURI子による14のfragments実験小説!。

by 青山YURI子

わたしはある教授と公園の前で待ち合わせていた。間違えた。そこはレセップス広場のメトロ出口の前だーーグエル公園まで歩いて20分ほどの地下鉄駅で、ガウディ作品へ向けてここから出発していく人は多いーー。日差しの下で気持ちよく空を吸うように、一枚のワンピース姿の女の人と、ビーチサンダルに色付きのハーフパンツを履いた男との連れ合いを見ることはいつだって楽しい。芝の上には彫像のように顎から尻尾までぴったりと地につけた、怠惰な気分で動かない犬たちと、彼らを急かさない、傍で横たわったり語り合ったりする人がいて、わたしはいつもこの駅でこの光景を見ながら人を待つのは最高にいい気分だと思う。

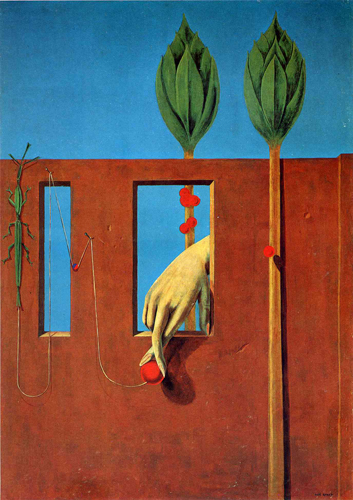

- The first clear world –Max Ernst

教授が来た。この街の海辺、バルセロネータに住む彼は、海水を引きずってきたように全身青色で、地中海の表面を漂うライトブルーのTシャツ(デシグアルのロゴ入り)に、褪せたジーンズを履いている。波が宝物をさらってくるように片腕には何か、アンティークの物が揺れている。彼は、会うたび違うものを持ってくる。予感に哀愁の詰ったもので、期待を裏切られることはない。青に茶色が地中海にカタルーニャの大地の色で、ファッションの一部として機能している。コーディネートのために持って来るかと思うほど、彼の土産物は毎回、服の調子に合っている。今日は何か映画をまるごと抱えてきたような、遠くから見ても彼の腕の形の中に、大きな物語のある気配がしていた。

わたしは道を挟んで広場の方、余計な情報だけどわたしの家の方のメトロストップに立っていて、教授は向かい側、カタルーニャ国旗が一面の壁になびくマンション側の出口から出て来た。リボンが彫刻された黄色の外壁を背景に青が浮かび上がってきて、海の中で浮く顔そのままの表情で、陸へと上がってくる彼を認めた。靴まで海底の色をしていた。

歩道を渡って教授に挨拶をして、建物の下にあるパン屋に小腹を満たしに行った。彼は豚の油のクロワッサン、わたしはバターで練られたクロワッサンを買って外に出る。カフェで話をする予定だったけれど、天気がいいので「少し歩いてからにする?」ということになった。

教会の方へ横断歩道を渡る。あまりにも強い日が白線から光を持ち上げるように、塗料全体に反射して、光の筋で出来たアスレチックのつり橋を渡っているようだった。対照的に沈んで見える影のプールに落ちないように、線だけを踏んで慎重に渡る。

「そうだ、フウカ、」

「シ?」ケ?じゃなくわたしはシ?(Yes?)と言う。ケ?(what?)というのは目上の人に対してどこか傲慢なトーンが混じっているようで、ケを使うときにはわざと弱気な声を絞り出し、ケ?と口にするが、それよりもシ?という方が簡単だと思うのだ。シ?はどこか自分に還元している感じがあり、トーンに工夫を加えなくとも「何!?」って怒ってる感じにもならないし。しかし、それら全部が無用な心配だと土地の人は言う。

「これ、持ってきたんだ。前に話していた、不思議なことが書いてある本だよ」

彼はだいたい不思議なことが書いてある本しか持っていないし、持ってきもしないから、不思議と聞いても全く不思議じゃなかった。それに、いつもたくさんのことを話してくれるから、どのことかさっぱり分からない。

「どんな?何にまつわる不思議?」

「建築に関するね」

だと思った!

この先ちょっと行ったところに、まだ19世紀の都市拡張計画が遂行される前、ここが村だったころ、真ん中、村の境界線のあらゆる角から引いてきた直線が交わったあたりに、ある家が建てられた。当時はまだモデルニスモが流行する前で建築物にポップな装飾やカラフルな色合いなど全くなくって、ここでは一様に田舎風の質素な低家屋が並んでいたんだけど、建築家たちはそれぞれに新しい時代の建築を模索していたんだ。ちょうどゼルダの案も可決されたし、村も一念発起して、これからバルセロナ市になるのにいち早く村のシンボルとなる祝いの家を作ろうと言い出した。そこで、ある建築家が仕事を任された。

その家の周りには、流れる川のようにちょろちょろと水路が引いてあった。そこを決まった回数上手く辿ると、人間が家に変わってしまうんだ。ほら、ちょうど忍者が戸にぶつかって戸に変わってしまうようにね。彼の言葉を使うと、「これは、朝起きたら忽然と人が家になるという眉唾話ではありません。事情はもっと複雑なものです。その人と家は取り換えられる、結ばれる。人間は隠れる、家が建つ。人と家は交換される、交感される。入れ混じる、よく似たもの同士になる…」ということなんだ。

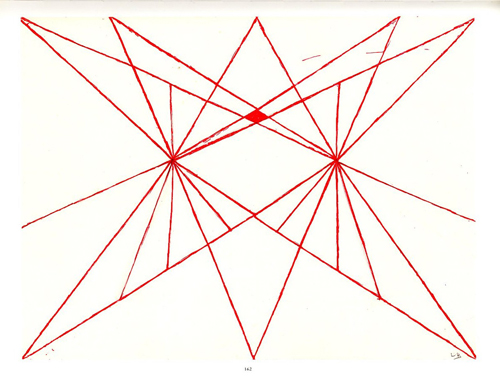

- Insomnia drawings — Louise Bourgiors

わたしは、彼が持っていたアンティークの装丁がされた本の方を見た。「人イコール家イコール人」というタイトルに、今気がついた。「家」の文字だけが光輪を放って、ヴィクトリア調で浮かびあがるように印字されている。わたしの視線に気づいた彼は、「その建築家が彼の理論を書いた本だよ」と言った。ガウディやドメニク・イ・ムンタネの友達だったんだけど、彼はアフリカの呪術を使って建物を建てることに専心していてね。仲間がアールヌーボーに傾倒する傍ら、独自の道を打ち立てようとしたんだ。禅からもたくさん学んだらしいよ。人を一人犠牲にして、といっても、彼の言うところによれば、生贄となった彼/彼女は建物が立ち続けている限り生きるので、そんなに良心の痛むことではなかったらしい。で、家の元となる人間を募集してね。何人も、妙な言い方で言えば犠牲になったみたいだ。僕に言わせれば、建築物になるなんて、それも彼の作品になるだなんて、全く悪いことには思えないけど。ハハ

噂の家の前まで着くと、疑惑の家は、疑惑の空気に包まれていた。疑惑を纏い、ジャケットにして羽織り、澄んだ顔をして建っていた。鍵を差して回せばエンジンが起動し、どの家よりも先に街へ飛び出していきそうな勢いがあった。

それは、ちょっと小高い丘の上にあった。気づけば教授とモンジュイックの山の方へ30分は歩いてきている。近くに崖があり、周りには閑静な住宅街が落ちて、広がっている。家は、街中の怪しげな部分を吸い取って、吸い取り紙みたいに煤けているようだった。街の空気清浄機みたいに、この家のおかげで周りの建物や町の様子、人が生き生きと清涼に見えた。廃屋風の建物は、瞬きをして目を開き、見方を変えればどこか凛とした感じもする。

「生きている?」酸素を、疑惑を、吸って、吐いて?

そこでわたしはピンと来た。「これ、ジュアン。ちょっと訳ある人間を使って建てたんじゃない?」ジュアンに対して不遜だとか謙遜だとか考えたことも忘れて、極めて賢い西洋の女の子らしく、率直に思ったことを意見した。

彼は朗らかな笑いを浮かべながら「君の言うことはだいたい合ってるよ。当時の政府が反逆罪に問われた男を見せしめにするため、街の誰もが目に出来る家に変えてしまったんだ」

「人を見せしめにするなんて、なんかアジア的だね」わたしは言った。

「そんな時代はどこにでもあったよ。建築家はアフリカの文化に影響を受けていて、アフリカの呪術を建築プロセスに応用したんだ。もう少し後、ピカソの時代にアフリカやオリエンタル文化が流行る前にね!」「民族リチュアルを建築として生かしたんだね。彼は本当にクレイジーでエtc、エtc...」

教授の話が止まらないので、わたしは隣でじっと目を据えて家の秘密を探ろうとしていた。あちこち視線を這わせてみたが、秘密はよく掴めなかった。耳をすませて、まだ生きている、家になる宿命を持った人間の息吹を感じ取ろうとした。彼はわたしを見ているのだろうか。口は、どこに?しかし、そんな見方をしても無駄なようだ。もっと、違った方法で、この家=人は生きている。一度人としての生き方を捨て、家の生き方に順応している。家として使われているからには屋内に家具を置き、人を住まわせてもいた。人が動いたり、椅子がズズズと引かれるごとに、家の肌はくすぐったさを覚えているのだろうか。

「そう、君が想像していた通りに、当時の疑惑の人物がこの家に使われたのだよ」教授の話が戻った。

「政治犯がね。それが最後の「トランスフォーメーション」だ。反逆罪で捉えられ、フランコの、『あいつは家にでもしてしまえ』という一言で簡単に家になってしまった。彼は人間の年ではもう死んでいるはずなんだけど、こうやって解体せずに“生かし”ておくことで歴史を文字通り温存しているんだ。今はカタルーニャ州政府が管理しているんだけど、歴史関係の賞の授与式はここで行われるよ。それに、彼は「生きて」いるからね、時を超えて。もう共産党時代も終わり、世界中の人々がバカンスをしにくる街になっても、彼は当時の空気をこうして「肉体」から直接、放ち続けているんだ。」

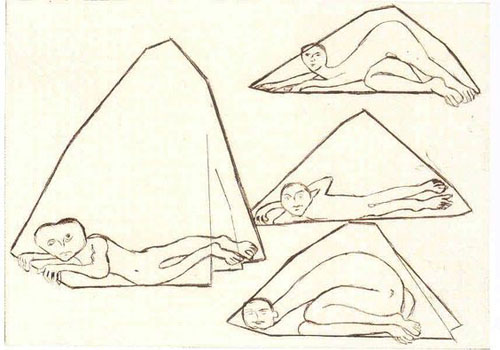

- Dada-Gaugin –Max Ernst

よく見ると、壁には戦機によって傷つけられた無数の穴が開いていて、勝手な想像かもしれないが、それは彼の肌の気孔のようで、そこから彼の二酸化炭素は吐き出されるのかとも思われる。

この男の前はある貴婦人が家になっていてね。それは素晴らしい出来だったよ。彼女はイギリスで、不貞の夫から逃げ出してこの街で泳いでいたのだけど、ここまで夫が追ってきて、もう死んでしまった方がましだわ。でも死んでしまえば私の美貌は残らない。クレオパトラみたいに蛇に胸を噛ませるのじゃ痛そうだし…という時にあなたの美貌が永遠に家になって残ります、という触れを見たんだね。

彼女が家だったころ、街は本当に華やかで、世紀末の暗鬱なクライシスを超えて人々は朗らかな表情を浮かべてた。モデルニスモ建築も真新しくて、新時代の予感を街に万遍なく伝えていたよ。

でも、時代が変わって、気がつけばフランコが台頭し、人々は飢餓に苦しみ、生活の質も落ちた。人々は騒音のように動いていて、彼女の優美さに注意を払っていられなくなった。彼女は「生きて」いたから、それは悲しんだことと思うよ。彼女の美貌には街を慌ただしく渦巻くみじめな気持ちを吸い上げる、悲惨な気持ちを浄化させ平穏を与える役割も担えたのに。彼女は打ち捨てられて、誰も中に住んでいないので、じきに兵庫にされてしまったよ。ただ嘘か本当か、ここへ蓄えられていた兵器は彼女の息を被りピカピカで、弾をより遠くへ飛ばすことが出来たようだよ。

そうして、裏切りの部下の決定が下され、彼は彼女の次に、家に捧げられた命、家のためのインスピレーションとなり、マテリアルの中に溶け込んでいった。彼の名は「ジュゼップ・カルボー」だよ。

「カルボー?ジュゼップ・炭さんね」

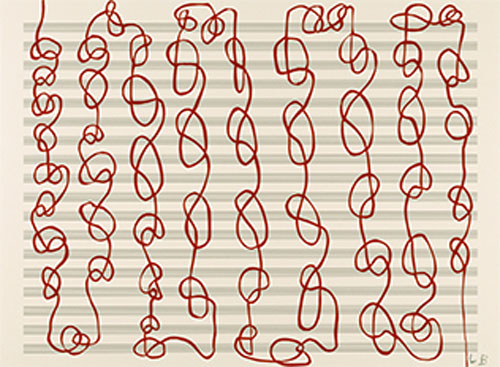

4.Fears — Louise Bourgeois

「次の人間が新しい家になってしまったら、前に家だった人はどうなるの?」

「いい質問だね。答えは「死」だよ。驚きのない答えでごめんね。人間の間でも同じであるように、生は簡単に上書きされていくんだ。その家が建ち続けている限りは、その生は存続される。新しい生が入れば、簡単に魂は抜けていくよ」

「ただその生は、人=家=人=家=人と、列車のようにつながれ、家と人が縞縞に交互になりながら時代の隙をすり抜け走ってくのね」

「家(人)=家(人)=家(人)だけどね。ハハ 家と人が共生するとかなんとかいうことのはしりだよ、彼の考えた事は」

「では、試してみようか」彼は言った。急に、口角が歪んで持ち上がり、息をつく頻度でにやり、にやり、とする。わたしは手を引かれるままに、当時の水路を埋めた小道を、彼の後についていく。

どうせ話はでたらめだろう、と鷹をくくっているわたしは、朗らかに教授に話の続きをせがんだり、あれこれ質問してみてはその7回の過程を終える。彼は、6周周ると、自分は庭側に外れた。わたしは、ここまで来たら、どうにでもなれ、試そう、どうせ『わたしが家になるわけないんだから』と、ことを大きく考えず、教授の冗談を真に受けていないことを示そうとした。そして、最後の一周を続けた。

5.Naked Jogging– Louise Bourgeois

すると、するりと家に入れ替わる。これ以上ないほど軽快に、観光客のルン、とした気分で、誰も驚かせずに自然と家へと置き換わる。わたしはネット上で「人」を話すページが「家」の写真のページに変わったように、小道から忽然と消えて、家として建っていた。

見晴らしがよくなっている。痛くも、かゆくもない。教授よりも、ずっと大きい姿になった今では、彼よりもずっと偉くなったようだ。雲にも、指一本で届きそうな気がしている。

しかしわたしには指がなかった。家になっても意識はしっかりとあったが、指一本、一本が石になっていて、いや、石の間のモルタル、接合材になっていて壁全体を蔦のように錯綜していた。なぜそこに指があるか分かるかと言えば、神経は裏に通っているようで、人差し指を意識すれば人差し指が動くように、その位置が正確に呼応する。一本は裏口の戸の下に、それは親指だ、他の左手の四本は第二関節が角目に当てられ、東側の角をしっかりと握る形で備わっていて、右手の四本は対極側の角にしっかりと嵌っている。オニギリのように一階を手中に握り、この家の基礎部分を支えているようだ。自分で自分の体を、上半身を、抱擁している形でもある。

わたしは逆さに立っていた。この家の一番高いところは右足、爪先まで伸ばしてピンと塔を作る。一階の壁は、腕で出来ている。二階の壁は、腿で出来ている。中二階に360度、円形になった屋根がある。瓦の屋根だ。屋根の上、二階、三階、四階部分は塔に沿って渦巻き型に上昇し、徐々に面積が狭くなるーーこれは左足が巻かれたものだ。ニューヨークグッゲンハイム美術館を模して設計されており、流れに沿って左足の感覚が走る。前日、ニューヨーク観光の計画を立てていたせいだと今なら言える。変形当時の考え事や感情がそのまま特徴として現れるのだ。

もう一度書けばピンと右足が、宙に向かって煙突のように上へ長く伸びている。わたしは、人間であった間そんなに深く物事を考える性格でなかったためか、深みのある素材は充てられず、プラスティック、スチール材、藁、アルミニウム、べニア板、軽さが際立つマテリアルで継ぎ接ぎされながら建てられている。

しかし土台部分に石材が使われているということは、芯は強く、全体を支える重みのある部分もあるということか?自分の中に100年でも、200年でも残るもの、燃やしても残るものがあるか考えた。

わたしの頬、顔の意識はだいたい、人に踏まれる前庭のあたりにあった。今、そこへ教授が足を踏み入れる。今から建物の中へと入って、内部を視察するのだ。

わたしは、自分の内側から彼の声が響くのが聞こえた。まるで、胃の中でだれかがしゃべっているようなので、自分の声かと思われた。しかし、しわがれた声で流暢なカタラン語を話す人格を持ち合わせてはいない。

「オラー。ジュアンだよ。あのね、あの伝説は本当だったよ。成功、成功した。歴史を塗り替えたんだ。僕は行政区から表彰をされるかな?ウソ、ウソ。冗談」

彼はそこまで栄光を追う男ではないことを知っている。彼とはミートアップの”街の不思議探査!”イベントで出会ったけれど、話が合って純粋に興味を交換しながら今まで友情関係を築いてきた。彼の目が光るのは建築史の謎を発見した時だけだ。しかし、謎を応用する実行性をも帯びていたとは。

- Fugue — Louise Bourgeois

わたしは彼に、いつでも戻してくれ、そんな方法を知っているなら忘れずに今日中に元の姿に戻してくれ、と言わんばかりに体に力を入れてみた。こんなにも感覚は生き生きとしながら、外に影響を及ぼさぬ訳がないからだ。家をミシン、と軋ませることくらいしてもいいだろう。コトリ、とコップを揺らすとか。

しかし、一枚の壁の間に挟まれるウレタンのように、わたしの感覚は、あるいはわたしは、無力だ。すぐそこに世界はあるのに、コンコン、と自分でやれずにいる。こんなにも「しゃべって」いるのに、声は出ない。

彼は綿密に壁に手を這わせ、わたしを確かめてゆく。彼は心底感心していて、わたしは家具付きの家に化けたのだが一つ一つの家具の配置や電灯の色、壁かけ絵画やソファの座り心地を確認し、和式トイレ、月の形に型取られた窓に心を奪われている。家になったら、自分でも忘れていた日本的要素が節々に現れていた。

教授は、建築家の理論を日本の人で試してみたかったのだ。わたしは移動可能な眼球を小窓まで這わせて外を覗くと、教授が満足気な様子で、腕を組み、目を細めているのが見えた。キャップの向きを直し、通りかかった犬を撫で、わたしを指して飼い主に説明をする。

「21世紀の建物、21歳の日本人の女の子。ほら、肌なんかこんなに艶々で…」って日焼けしてオレンジ色をした1階の壁を指す。石の壁に織り交ぜられたレンガの肌の調子、焼かれ具合とか艶の有無のことか。

これはわたしだけが知っていることだが、中二階から地上へと降り注ぐよう広がった屋根はわたしのスカートが翻って、逆向きになったものだ。その日わたしはザラで買ったシフォン素材の黒のプリーツスカートを履いていたので、この屋根にはグレーのタペストリーガラスが素材に充てられ、瓦の形に切り取られた無数のピースが折り重ねられ出来ており、地上に向かって優雅に垂れていた。一つ一つが透けたグレーの“瓦“で、それは見事だった。

- Farther and three sons –Louise Bourgeois

教授はこれを認めた瞬間、写真でしか見たことのなかった前時代の貴婦人の建物の印象と予感が脳裏に呼び起こされて、言葉も出ずに、代わりに涙を出して感動に浸った。彼にはこれが自分のキャリアの完遂だとも思えた。

「生まれて愛したこの街に、初めて貢献が出来た」彼は言う。

「前々からあの陰気な建物は気にいらなかったんだ。この愛くるしい街にあれは合わない。こうして先に事を起こしてしまえば、政府ももはや陰気な歴史など未練はないだろう」

建築史を書き直してはきたが、密かに憧れていた実際の建築で建築史に一石が投じられるとは思ってもみなかったことだ。目に映るピリオドに思えた。

「もう、大学は引退しよう。フウカの向かい側に部屋を一つ借りて、南には海を、北には彼女を眺めながら静かに余生を過ごそう」

中二階から上は下半身を素材にしてできたものだったが、そのせいか人々は「ちょっと妖艶だね」と言った。しかし彼らには根強く、芸者や女体盛り皿が日本的なイメージというのもあって、異国風味を強化したものに映ったようだ。

「これで時代にぴったりのものが出来た」わたしは彼のつぶやきを聞く。

「僕らの街にはやはりこういう愉快なものが似合う。今はこの街も国際化しているから、それに見合う異国風の現代建築が出来た。すばらしい、すばらしい。こんな結果になると思っていたよ」今度は少しわたしに言い聞かせるように言った。

日本って異国風なの?それってもう時代遅れじゃない?とわたしは言おうとしたが声にならなかった。

「今、更新されたばかりの建物でね」通りすがりの人に言う。自慢げに出来事を説明する。彼らは話を聞いても驚かないので、確かにこれは周知の事実であったらしい。それよりも、あーあ、政府に怒られるぞ、という悪戯な目の使いをしている。

「まぁ、現代建築だしね。若々しいでしょ。僕はどうもあの薄暗い、前時代の淀んだ建物が嫌いでね。ずっと建て替えたい、それにぴったりな女の子はいないか、と探していたんだ。ポップで弾けた女の子、できれば遠い国の子がいいってね」

わたしはバルセロナが大好きだったので、彼の言葉を聞いてとっても嬉しくなった。本当は、ずっとこの街にいたいなって思っていたし、それには今、就職難で仕事が見つかりにくいから、ちょっとどうしようかな、って思ってた。だからこうして家として街に永久就職ならぬ、永久存続するのも手かな、悪くないなと思い始めた。

意識はあるから、こうして一日中街を眺めていられるし、好きなカタラン語を年中聞いていられるし。遠くには海が見える。本当に、空がきれいだ。

わたしは今では日本風のデザイナーズ・レジデンスとして珍奇な日々を送っているが、不幸ではない。滞在客の話に聞き耳を立てるのは楽しい。彼らの半分ー大半は国外の者だけどーは逸話を信じてはおらず、建物に耳があることを知らない。静かな午後には、前にこの家であった人々に思いを馳せることもある。「=」のせいか、バトンを渡された気にもなる。

教授はすぐにカタラン警察、モッソス・デ・エスクワデュラに逮捕された。その後、街のWホテルが家=わたしを政府から買い上げてレジデンスにしてしまった。わたしの体が用意した家具はすべて取り払われて、畳が敷かれ、生け花だらけ。わたしはより日本風にされてしまっている。和中折衷にされてないだけましだろうか。

- The night –Louise Bourgeois

(第01回 了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

* 『ショッキングピンクの時代の痰壷』は毎月12日にアップされます。

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■