盛岡に行くといつも訪ねる友人がいて、観光スポットやおいしいお店などに連れて行ってくれる。盛岡はとても美しい町だ。市内を北上川が流れ、その支流である中津川、雫石川の三本の川が盛岡商工会議所のあたりで合流している。川の流れを見ていると飽きることがない。視線を巡らせば山が町を取り囲んでいる。僕は富山県出身で自然豊かな地方の風景は見慣れているが、盛岡ほど美しいと感じる町はあまりない。冬は厳しいだろうが、できれば住んでみたいと思わせる町である。

ある年、盛岡から八戸自動車道を通って青森まで行った。途中で浄法寺町に寄って民俗資料館を見るのが目的だった。盛岡で友人に会ったときに「浄法寺って知ってる?」と尋ねると、「もんのすごい田舎だよ。観光スポットでもないし、あんなところになんの用があるの」という冷たい返事だった。文学好きだが骨董にはまったく興味のない人なのである。友人によれば盛岡の人は、南部氏の居城がある盛岡を世界の中心だと考えているようなところがあるそうだ。冗談めかして「盛岡中華思想だよ」と言っていた。

秀衡椀や浄法寺塗について簡単に説明すると、「浄法寺でそういう漆器を使っていたとは考えにくいな。奥州街道を使って盛岡に運ばれてきたんじゃないだろうか。だいたい浄法寺って岩手の北の方だろ。盛岡藩じゃくて八戸藩かもしれないよ」という意味のことを言った。あとで調べてみると浄法寺地区は盛岡藩なのだが、確かに八戸藩に隣接している。また江戸時代には現在の青森県の下北半島までが盛岡藩の所領であり、左半分が弘前藩の領地だった。今はどうか知らないが、青森では津軽(弘前藩)と南部(盛岡藩)の対立があると言われる。江戸後期には安定したが中世以降、岩手、秋田、青森の領主は頻繁に変わっている。

「岩手って一口で言うけど、広すぎるんだよ」というのが友人の説明だった。奥州は藤原氏、花巻の偉人は宮沢賢治、遠野は柳田国男で有名で、宮古、釜石と漁業や鉄鋼業で知られる町もあるが「どこに行くにも遠い。特に奥羽山脈を越えて日本海側に行くのは一苦労だ。それに言っちゃ悪いけど、盛岡以外は田舎だね。だから盛岡人は盛岡独立国的な意識があるんだ。それに盛岡は奥州街道で都につながっていたわけだからさ」と友人は言って笑った。

確かにそうかもしれない。僕が生まれ育った富山県も呉東と呉西に大別される。呉西は加賀藩の所領で、呉東には形ばかり独立した富山藩(加賀藩の支藩)があり藩主がいた。呉西は京文化でうどん屋が多く、呉東は関東文化で蕎麦屋が多かったりする。言葉や習俗も微妙に違う。岩手のように、地形的にも分断された地域では言葉や習俗の違いはもっと大きいだろう。なお実際に訪ねてみた浄法寺は友人の言ったとおりだった。山間の小さな町で、ここにかつて漆器の生産拠点があったとしても、消費地は別だろうと思った。岩手の漆器には明らかなヒエラルキーがあるが、浄法寺のような小さな町に消費者のヒエラルキーがあったとは考えにくい。

厳密なものではないが、岩手の漆器は「秀衡椀」、「南部塗(南部箔椀)」、「正法寺椀」、「浄法寺塗」の四種類に大別される。このうち正法寺椀は岩手県奥州市水沢黒石町にある室町時代創建の古刹、曹洞宗の正法寺で使われた什器である。黒漆のみの漆器で禅僧が托鉢で使う鉄鉢型をしており、高台(漆器の底の部分)に朱漆で正法寺と書かれている。形は限られており、また正法寺近辺にしか残っていないので、正法寺の僧侶専用に作られた漆器だろう。ただ正確な産地はわからない。岩手で作られたのだろうが、他の岩手産の漆器より質はいいようである。

秀衡椀と南部塗は様式的には同系統の漆器である。黒漆の上から朱漆と金で蒔絵がほどこされた豪華な椀である。ただ現存数が少ないので、藩主やそれに準ずる高位の人しか使えなかった漆器だろう。浄法寺は相当数が残っている。様式はうっすらと秀衡椀や南部箔のそれを受け継いでいるが、金箔を使わない簡素な漆器である。豪商や富農が好んで使った漆器ではないかと思われる。ただかなりの数が残っているとはいえ、輪島や会津塗の膨大な残存数にはかなわない。ほぼ関東以北でのみ流通したようだ。

なお日本には、正倉院をさらに北上した文化のどん詰まりがある。アイヌ民族が所蔵していた宝物である。戦災で多くの遺物が焼けてしまったが、金田一京助・杉山寿栄男編の『アイヌ芸術』などの写真を見ると、アイヌは最近まで室町時代頃に作られた漆器を所蔵していた。アイヌは漆器制作の技術を持たず交易によって入手していたが、江戸後期になるとアイヌ所蔵品に浄法寺塗が増える。幕末から明治になると漆器の大半が会津塗になる。これは経済原則を示唆しているようだ。産業としての浄法寺塗は幕末には衰え、新たに台頭してきた会津塗に市場を奪われたのである。

【参考図版】秀衡椀

【参考図版】南部箔椀

写真は典型的な秀衡椀と南部箔椀である。どちらも椀の内側を朱漆で塗り、外側は黒漆でその上から朱漆で模様を描いたり、金箔で蒔絵している。ただ秀衡椀は基本的に、入れ子型になった大中小の三ツ椀がワンセットである。いわゆる一汁一菜――ご飯と汁物とおかず――用の食器である。三ツ椀というか、一汁一菜の食事様式が生まれたのは鎌倉時代の十四世紀頃だが、室町時代の十六世紀には一般に定着した。秀衡椀は器の外側に朱漆で三つの雲形模様を描き、その上から金箔蒔絵が施されている。南部箔椀も器の外側を三つに区切っているが、すべて金箔蒔絵だという違いがある。使っている金箔の量も秀衡椀より多い。残っている秀衡塗のほとんどが三ツ椀なのに対し、南部塗は三ツ椀とは限らず、また片口など様々な器形があるという違いもある。

秀衡椀の由来になっている藤原秀衡は、言うまでもなく源義経を匿って源頼朝と対立した平安末の武将である。奥州藤原氏は初代清衡の息子・秀衡の代で栄華を極めたが、秀衡の息子、三代泰衡の時に頼朝軍に滅ぼされた。秀衡椀という名称から古代椀だと言われることもあるが、平安末まで遡ることができる作品は皆無である。作行きから言って、古くても江戸初期の作だろう。岩手エリアで作られたのは確かだが、どの土地の産であるかはわからない。ただ奥州平泉は江戸時代は伊達家仙台藩の所領だった。幕府の力が強大で一種の恐怖政治を敷いていた江戸初期に、これだけ豪華な漆器を作れたのは伊達政宗公だけかもしれない。秀衡椀という名称(伝承)も、一時は日本国の覇王を目指した政宗公らしいとは言える。

南部塗は古くても江戸中期、その多くは江戸後期に作られた。豪華な南部箔椀は盛岡藩(南部藩が江戸文化年間に盛岡藩に改名した)の厳重な管理の下で、浄法寺で作られたことがわかっている。藩の贈答品や特産品として生産されたのだろう。明らかに秀衡椀を写していて、それをさらに華麗にしている。庶民は手に取ることもできない高級品だったわけだが、南部塗を作り始めた頃の浄法寺は地場産業として一般向け漆器を盛んに作っていた。幕末まで漆器は「家具」と呼ばれる高価な財産だったので、豪商や富農向けである。浄法寺塗の歴史の方が、南部塗よりも古い可能性も高い。ただ同じ浄法寺製だが南部塗と浄法寺塗には制作上の明確な決まり事があった。浄法寺塗では決して金箔を使わないのである。

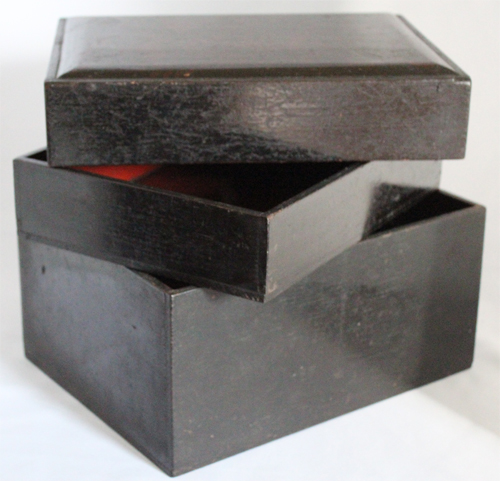

浄法寺漆絵松竹梅鶴亀箱(著者蔵) 縦23×横29.1×高さ20.3センチ

同 蓋模様

同 内部

浄法寺漆絵松竹梅鶴亀鏡巣(著者蔵) 直径14.1×高さ4.1センチ

浄法寺塗はあらゆる生活用品を作っているが、大別すれば三つに分類できる。一つは嫁入り道具である。「漆絵松竹梅鶴亀箱」は笄箱や蓬莱箱と呼ばれることもある。簪を入れたり裁縫道具をしまっておくための箱である。この箱は中が段になっていて、背の低いお盆が入れ子になっていることから裁縫箱だろう。上の箱に針や鋏などの裁縫道具を入れ、下に端布などをしまっておいたのである。「鏡巣」はその名の通り、鏡用の箱である。裁縫箱は朱漆で絵を描いているが、鏡巣の方は黄漆である。これは金蒔絵の代用だろう。盛岡藩では貴顕以外の漆器に金蒔絵をすることを禁じていたようだ。浄法寺塗では絵を描く時は、朱漆か黄漆なのである。

浄法寺高坏(著者蔵) 直径25.1×高さ19.8センチ

浄法寺天目台(著者蔵) 直径16.4×高さ7.9センチ

浄法寺湯桶(著者蔵) 本体直径16.8(最大22.5)×高さ11.9(最大21.7)センチ

浄法寺花入(著者蔵) 直径24×高さ22.6センチ

同 上部模様

二つ目は寺の什器である。高坏は仏前にお菓子や果物を供えるための什器で、天目台はこの上に茶碗(正式には中国産の天目茶碗を使う)を乗せて献茶するための道具である。湯桶はお湯や酒を入れるための什器で、どの作品も黒漆と朱漆で仕上げてある。寺院用の什器では黄漆は使わなかったようだ。花入は明らかに銅器のそれを写した形をしている。上部に描かれた絵は一種の蓬莱模様だと思う。

浄法寺酒上と盃(著者蔵)

右酒上:直径12.2(最大15.2)×高さ7.7センチ 左酒上:直径11.4(最大14.1)×高さ7.4 盃 直径9.6×高さ3.9センチ

三つ目は生活用品である。写真掲載したのは浄法寺塗では最も一般的な酒上で、酒などの液体を注ぐための漆器である。盃の方は側面に植物模様が二つ描かれている。これらのほかにも浄法寺では、段になった重箱や椀、お盆などをたくさん作っている。その数は嫁入り道具や寺院用什器よりも遙かに多い。いずれも黒漆と朱漆の組み合わせで、豪華さを演出するときは黄漆で装飾している。

よく知られているように、幕末明治頃になると「良い物は輪島物、ザッパ物は浄法寺物」という評価が流布するようになる。「ザッパ物」は大雑把な粗悪品という意味である。先に書いたように、幕末明治には輪島塗や会津塗が漆器市場を席巻し、浄法寺塗は衰退した。優れた漆器製作技術が輪島や会津で確立されたのであり、浄法寺は技術革新の波に乗り遅れたのである。ただそれは輪島や会津よりも、浄法寺の方が古い歴史を持つ漆器生産地であることを示唆している。

これも先に書いたが能登の輪島地方には合鹿椀と呼ばれる漆器があり、秀衡椀と同様、古代椀だと言われることがある。しかし製作された時期は秀衡椀と同様、江戸初期(古くても桃山時代)だと推定される。また合鹿椀が輪島塗の始まりだと言われるが、技法から見ると違うようだ。合鹿椀は器体に柿渋を塗って下地を作り、その上から漆を塗った渋下漆器である。この技法は平安時代後期に確立された。それに対し輪島塗は生漆に珪藻土と米糊を混ぜたものを下塗りに使っている。二度、三度と下塗りをすることもあるので頑丈なのである。この技法は本堅地と呼ばれ、中世以降に確立された技法である。能登の合鹿・北河内地方は木地作りが盛んで、それを簡易な渋下地製法で漆器にしたものが後世になって合鹿椀と呼ばれるようになったのである。雑器として細々と作られていた合鹿椀は、新たに台頭した輪島塗に飲み込まれたのだと言っていい。

室町時代に一世を風靡した根来塗に現れているように、京都を中心にした関西地方は朱漆の漆器を好む。赤(朱)色は古代から平安時代にかけて、天皇と高位の貴族のみが使える禁色だったが、室町時代になってその制約が緩んだためである。また根来塗りは黒漆で下地を作りその上から朱漆を塗っていた。それが徐々に輪島塗が採用したような本堅地造りで下地を作るようになる。その技術が輪島を始めとする漆器生産地に時間をかけて伝播したのである。

これに対し、輪島塗や秀衡、南部、浄法寺塗は黒漆の器体がベースである。関東から北の地域では黒漆の器体を好む傾向(伝統)があったようだ。京とは一線を画したい板東武者の矜持の名残かもしれない。また鎌倉漆器に金蒔絵はないが、黒漆に朱漆の装飾手法は浄法寺塗と同じである。簡易な渋下地製法であることも共通している。合鹿椀や浄法寺塗は鎌倉漆器の伝統を継承し、北上してきた新たな本堅地造りを使う輪島や会津塗の登場によって市場から消え去っていったのである。

合鹿椀もそうだが、浄法寺が古く見えるのはその製法が古いためである。製法だけでなく、器形も平安から室町時代にかけての古い様式を踏襲している。写真掲載した笄箱(蓬莱箱)や鏡巣などは、パッと見ると平安・鎌倉時代の作のようである。岩手では恐らく江戸中期にはすでに幻となっていた秀衡椀を模倣して、浄法寺エリアで貴人向けの南部箔椀(南部塗)が作られた。それと平行して庶民向けの浄法寺塗が製作されたわけだが、金箔を使わないという決まり事があるにせよ、それらは遠く平安・鎌倉時代の作を憧憬している。その憧憬の強さが一種独特の華やかさとオリジナリティを生んでいるようだ。

「はっきり言えば、浄法寺塗は庶民向けの田舎作なのに、強い都へのあこがれが感じられるのはどうしてだろう」

電話で友人に聞いてみた。

「盛岡はハイカラ好きの中央指向の人が多いのさ。東北全般って言った方がいいかな。石坂洋次郎なんか典型だね。宮沢賢治や太宰治、石川啄木にもそういうところがある。でもだからこそハイカラ文化の裏を突くような土方巽や寺山修司みたいな人が現れるんだよ。富山にだってそういうのがあるだろ」

「観念的で理屈っぽい。比較的勤勉だけど、意固地だったりするかな」

「君を見てればわかるよ」

そう言って盛岡の友人は笑った。(了)

鶴山裕司

(図版撮影・タナカ ユキヒロ)

■鶴山裕司詩集『国書』■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■