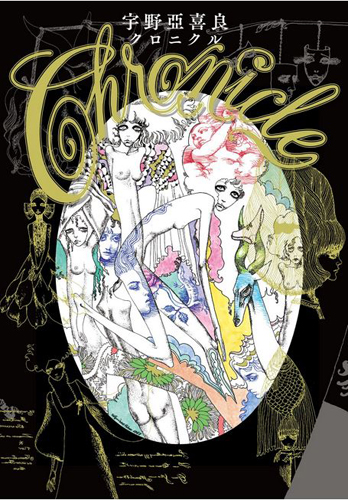

文学金魚で宇野亞喜良さんのインタビューが掲載されていて、宇野さんの演劇好きが相当なものであり、僕が漠然と考えていたよりも遙かに多くの舞台美術を手がけておられることを知った。宇野さんのインタビューや文章は美術雑誌などで読んだことがあるが、演劇中心の本格的お話は初めてだったかもしれない。文学金魚が文芸誌だから、自然と演劇のお話が多くなったのだろう。昨年末(二〇一四年十一月)に刊行された『宇野亞喜良クロニクル』は持っていて、その中にはちゃんと演劇ポスターや舞台美術のイラストも収録されているのだが、絵本や小説のイラスト作品などに目が行ってしまっていたのである。

中学生のころ、和英辞典で挿絵という項をひいたのが、ぼくがイラストレーションという言葉に出会った最初である。当時ぼくは、少年期特有の整理癖から、手もとにあった雑誌の挿絵のほとんどをノートに描き写していた。(中略)いわばイラストレーションの目録といった形を考えていたのだった。戦後まもない頃のザラ紙のその表紙にDictionary of Illustrationと記入したのを憶えている。

(宇野亞喜良 「年間イラストレーション1963-1966」三和図書より)

自作の「人形劇集」より(一九四九年、十五歳頃の作品)

宇野さんの画集はたくさん出版されているが、一冊選べと言われればやはり最新刊の『宇野亞喜良クロニクル』だろう。印刷技術は日進月歩で、特に画集などは現代に近い本の方がクオリティが高い。またそれだけでなく、『宇野亞喜良クロニクル』には宇野さんの少年時代から現在までのイラストの仕事が、宇野さん自身の文章といっしょに収録されている。「中学生のころ、和英辞典で挿絵という項をひいたのが、ぼくがイラストレーションという言葉に出会った最初である」という言葉を読んで、ああなるほどと思った。宇野さんは生来のイラストレーターなのだ。また雑誌の挿絵を描き写し、その画帳に「Dictionary of Illustrationと記入した」というのはいかにも宇野さんらしい。

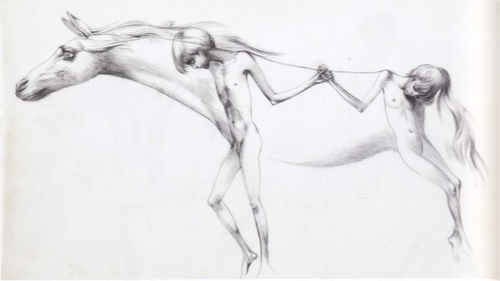

奇妙な言い方かもしれないが、宇野さんの作品を見て、「これはちょっと出来が悪いな」と思った記憶がほとんどない。宇野さんの作品はいつも一定レベル以上の〝商品〟として仕上がっている。画家には必ずと言っていいほど習作時代があり、全盛期の作品と比較するとその画家の幻を見ているよう心持ちになる。しかし宇野さんにはいわゆる習作時代がないのではないかと思っていた。『宇野亞喜良クロニクル』の初期作品を見るとやはりそうだ。図版掲載したのは宇野さん十五歳の時の作品である。画家にとっては不満の残る作品だろうが、すでに高い完成度を示している。

宇野さんには少年時代から、一種パッケージ化された形で作品を完成させたいという強い欲望(美意識)があったようだ。だから後年イラストレーターとして大成なさったのだろう。しかしそれだけなら〝宇野亞喜良〟と題された画集が何冊も出版されることはないのである。イラストレーターという職業が確立されたのは戦後のことだ。戦前から挿絵や装丁を手がける画家はいた。しかしイラストレーターは、単に絵やデザインを提供する画家ではない。マスメディアと密接にタッグを組み、ある対象(商品)の魅力を最大限に引き出す役割を担ったのである。Illustrateのラテン語語源は〝光り輝かせる〟という意味だが、金魚屋インタビューにあるように、宇野さんは対象に〝光を当て、輝かせる〟イラストレーションの仕事を日本で初めて確立したクリエーターの一人である。

イラストレーターの仕事にはロゴやデザイン制作、時にはコピーライティングまで含まれるが、その中心はもちろん絵である。デッサン帖のタイトルを〝イラストレーションの辞書〟としたように、宇野さんはあらゆる画題とタッチの絵を比較的簡単に描くことができる器用な画家だ。ただ宇野さんの絵の中心にはいつも人間がいる。その多くがエロチックな雰囲気を漂わせる女性で、たいていは正面を向いている。表情はほとんどない。この年齢も国籍も不明な女性たちが、宇野さんの絵の根源にある(いる)イマージュなのだろう。このイマージュを言葉で描写するのは難しい。それはあと一歩のところで言葉で説明できるようでいて、本質的にはそこから多様な意味が溢れ出す〝絵〟である。

「この娘は、宇野亞喜良の絵を真似して描いているんだよ」

客たちは沸いた。そりゃあすごい、将来有望ですね。(中略)私は曖昧に微笑んだまま黙っていた。違う、と言いたかったが、口を利いたら恥ずかしさで泣いてしまいそうだったからだ。(中略)私が真似をしていたのは少女漫画であって、宇野さんの絵ではなかった。でも、父の出任せは、あの絵を目にするときに私の中に決まって浮かぶ、痒いような、走り出したくなるような、トイレに行きたくなるような、悪い気持ちを言い当てているように思えたのだった。

(「悪い絵」井上荒野)

宇野亞喜良さんは、西洋の昔話にでてくる妖精のようなひとだ。(中略)妖精には、善悪も性別もない。不明なのではなく、ないのだ。すくなくとも、人間界に流通しているようなそれは、とっくに超越している。だから敵でも味方でもなく、人間をたすけることもあるが、困らせることもある。物語を最後まで読んでも、妖精の生態や暮しぶりはあきらかにされない。なぜそんなこと(人間をたすけたとか、困らせたとか)をしたのかもわからないし、過去も年齢も家族の有無も推し量れない。そして妖精は死なない。

(「すべての物語が地続きな場所」江國香織)

『宇野亞喜良クロニクル』には宇野さんと縁の深い作家たちの文章も収録されている。荒野さんは言うまでもなく井上靖さんの娘で小説家である。江國さんのお父様も物書きで、エッセイストの滋さんだ。このお二人は僕の大好きな女性作家で、明らかに純文学作品を書いておられると思うのだが、なぜか共に大衆小説作家に与えられる直木賞を受賞しておられる。『宇野亞喜良クロニクル』に寄せたお二人の文章も、通り一辺倒でなく魅力的だ。

荒野さんは彼女らしく、宇野さんの絵の疼くようなエロティシズムについて書いておられる。今でも思春期くらいの少年少女が宇野さんの作品を見れば、荒野さんと同様の感覚を抱くだろう。江國さんは逆に、宇野さんの絵に肉体を超越した精神的な高みを見て(読み解いて)おられる。両極端のようだが、宇野さんの絵には荒野さんと江國さんが指摘したようなベクトルが確かにある。また見方によってはポルノチックな宇野さんの作品に、二人の優れた女流作家が深い理解と共感を示しておられるのは面白いことだと思う。

「シャンソン」ポスター(一九六八年)

これも文学金魚掲載なのだが、少し前に詩人で小説家の小原眞紀子さんが荒木経惟論を書いておられた。「荒木の優しさとは突き詰めれば、女たちを等価に扱う態度に集約できるように感じる。それは女たちそれぞれを自分の好みによって差別しないということではなく(それはもちろん、するのだが)、女たちと草木やなんかを同じように扱う、という意味である」、「女たちはほとんど生まれたときから愛想笑いし、慎ましく可愛らしく振るまうことを強要されている。いつの間にか自身ですら、それが本性と錯覚してしまうまで。しかし荒木の、そのカメラの前では仏頂面をしていてもいいし、女陰を隠せとも言われない」とある。荒木さんの写真と同様のことが、宇野さんの絵にも言えるかもしれない。

宇野さんにとって女性は重要な画題である。ただ宇野さんは画家たちのように、美を表現するためだけに女性を描くわけではない。女性は生物学的な女性のフォルムを持っており、社会的コードに従って化粧し、様々な髪型をしてアクセサリや服で着飾る。男に欲望される存在だから、時にそれを拒み、また時には誘うような姿勢を取る。宇野さんはそんな生物学的、社会的コードが入り交じった女性の諸相を描いている。そのため宇野さんの絵には夾雑物が多い。髪型や化粧や服は各時代の流行を反映し、天使のような羽や猫の耳を持ったりもする。だから宇野さんの絵を見るとその意味を読み解きたくなる。様々な夾雑物が物語を強く示唆するのである。しかし宇野さんの絵は決して一つの物語にまとまらない。それは浮世と根源的な母性の間を往還する女性のイマージュである。

宇野さんはその時からすでに「宇野亞喜良」だった。その後一度もブレなかった。変な表現だが先天的に宇野亞喜良として生まれてきた。ぼくの場合は後天的に横尾忠則になったけれど。(中略)

その頃から宇野さんの絵の少女はすでに老成していた(このことは宇野さんにもいえる)。宇野亞喜良という神秘の森の中で様々な禁断の木の実を食べた少女は、次第に魔術師になっていくように、宇野さん自身が現実の中に虚構を持ち込んだ錬金術師みたいな物語作家となり、そんな宇野さんの魔術の虜になりたがっている永遠の少女達の小宇宙の創造主がこの宇野亞喜良という人なのだ。

(横尾忠則)

絵本『あのこ』原画(文・今江祥智 一九六六年)

数々の有名デザイナーを輩出した日本デザインセンター時代の同僚で、宇野さん、原田維夫氏と共にデザイン会社、スタジオ・イルフィルを立ち上げた横尾忠則さんは、さすがに宇野さんをよく理解している。宇野さんは早熟の画家だった。若い頃から「すでに「宇野亞喜良」だった」のである。また宇野さんは彼が生み出した古くて新しい少女たちに「禁断の木の実」を食べさせて「魔術師」に変え、宇野さん自身も「錬金術師みたいな物語作家」になっていったと横尾さんは書いている。宇野さんは初期から一貫して〝Aquirax〟だったが、その画は独自の深化を遂げている。

どんな作家でも長所と短所は紙一重である。多彩なテクニックを持ち妥協のない高い美意識で作品を完成させる宇野さんの絵は、広告・出版業界の人間にとってとても重宝だったろう。ただ抜群に上手い画家であるゆえに、宇野さんには絵に淫するところが、絵を描く快楽に没頭してしまうようなところがあったのではなかろうか。画風の上ではいくらでも変化できる宇野さんにとって、新たな技術の習得は大きな課題ではなかったろう。絵に魔術をかけること、精神的な深みを得ることの方が遙かに重要だったのではないかと思う。

寺山修司にとって僕は夫婦みたいなものでなくって、恋人みたいなものでもなくって、なんていうのかなあ・・・・・・デパート寺山修司。(中略)個で全てが完成するものではなくって色んな連中を使って、他の要素とコラボレーションすることで、何かを作っていく、みたいなね。協力者を使いながら寺山修司っていうのは出来ているわけですね。他人の才能も自分の何かを語る技術として使える。そういう意味では寺山さんは今風ですよね。

(宇野亞喜良)

一九六〇年代末から七〇年代初頭は政治の季節であり、ジャンルの垣根を越えて芸術家たちが密に交流した時期でもあった。敗戦に終わったとはいえ命がけで国家に尽くした従軍派の人々が社会で重きを為してゆく中で、戦中・戦後生まれの青年たちが自らの手で社会を変えようと意志し、激しく行動した時代だった。そんな戦中派の作家の一人に寺山修司がいた。

寺山ほど従軍体験を特権化する先行世代を痛烈に批判した芸術家はいない。寺山は青年が持つ無限の可能性を夢混じりに語った。しかし寺山は自分が飛び込む前にふっと目の前から消えてしまった、狂気と熱狂に包まれた戦争末期の世相に激しく魅了されていた。彼は近親相姦を思わせる強い愛憎で母親と結ばれた人だったが、それがどこかで戦争の狂気とつながっていた。また青森高校時代に「青年俳句」という同人俳誌を刊行したが、それは全国の俳句青年を束ねるネットワークを持っていた。作家として根源的問題を抱えながら矛盾を含む時代状況に正直であり、かつ同世代を率いる力を持っていたという意味で寺山は時代の寵児だった。

宇野さんが寺山さんと知り合ったのは一九六〇年代の半ば頃である。当初寺山さんは、天井桟敷のポスター画などを横尾忠則さんに依頼していた。宇野さんは「1968年くらいに寺山さんが「天井桟敷」をつくって、横尾忠則は天井桟敷設立のメンバーなんだけど、僕は外されていた。天井桟敷は、寺山さんの頭の中ではたぶん叙情的なものではなく、先鋭的な演劇集団にしようと思ったんだろう」と回想しておられる。しかし数年後には宇野さんも寺山さんと仕事をすることになる。単に親しい仕事仲間だったからではあるまい。寺山さんらに刺激を受けて、宇野さんの絵も徐々に変わっていったからである。

横尾さんの鋭敏な感性は、祝祭的かつ猥雑で、どこか懐かしい寺山さんの演劇世界をヴィジュアル化した。宇野さんはそれを引き継ぎながら、さらに都会的なエスプリやイロニーを寺山さんのヴィジュアル世界に付け加えた。また時代状況や他者からの刺激に敏感に呼応して変化してゆけるという意味で、寺山さんの周囲にいた画家たちの中で、宇野さんが最も寺山的な作家だったとも言えるのである。控え目な宇野さんは寺山さんのように興行主として人々の中心に立つことはないが、「他人の才能も自分の何かを語る技術として使える」能力を持っていた。

演劇実験室・天井桟敷公演『ブラブラ男爵』ポスター(一九七〇年)

宇野さんの絵の中心にいつも人がいることは、彼の人間に対する強い興味を示唆している。少年の頃からファイン・アートとしての絵画ではなく、雑誌や本の表紙や挿絵などに魅了されていたことも、人間に対する宇野さんの強い興味を示しているだろう。優れたイラストは見る人を未知の世界に誘う。限られた時空間しか体験できない人間の心を、現実か空想かを問わず未知の広大な世界に解放してくれるのである。宇野さんのイラストは、消費者を商品に誘惑することだってできる。突き詰めて言えばそれは、人を物語世界に誘う表象である。宇野さんは物語そのものを作ることはないが、彼の絵はそれぞれの物語に沿って変化し、時には物語自身が気づいていないヴィジョンを新たに付け加える。

宇野さんは「イラストレーションと絵画というのは、表現上は何も違わないと思いますが、精神構造は違うかもしれない。少なくとも僕は、自分が何を作りたいからじゃなくて、依頼がまずあって、そこから面白さを見出していくタイプなんです。だから逆に、仕事の依頼がないと困ってしまう。趣味もないし、仕事を道楽のように楽しんできたのが、今につながっているような気がします」と述べている。謙虚な言い方だが、宇野さんは寺山と同様に他者の才能を創作の糧として活かしている。作家が作り出す物語はもちろん、出版・商品企画担当者との交流や、舞台の脚本・演出家や役者との人間的関わりもまた、宇野さんにとっては創作のための触媒として作用するのである。

『ジャスミン』(二〇〇四年)

宇野さんの絵は初期は抒情的作風が目立ったが、六〇年代から七〇年代にかけてエロスを武器にした一種攻撃的な作風になり、八〇年代頃からまた変化する。テレビの走査線のような横線を使った、無個性的だが高貴な精神性を感じさせる絵を盛んに描くようになるのである。宇野さんの絵は時代の変化を的確にヴィジュアル化している。

豊かさとその象徴である商品を激しく欲望した戦後は終わり、八〇年代頃から人々は、茫漠としたものであれ精神的な深みを求めるようになった。それは現在も続いている精神風土だが、物質文明を離れた高貴な精神性を指向しながら一つの焦点を結ぶことはない。そのような拡散しながらも確実に存在する精神風土を宇野さんは絵画化している。また相変わらず盲腸のように疼く、露わで卑猥で力強い人間の根源的欲望は、宇野さんの芸術世界では主にアングラ演劇のポスターや舞台美術で表現されるようになる。

イラストレーションは資本主義の大量消費社会の出現と共に生まれた新たな芸術領域である。クライアントやデザイナーとの共同作業であるイラストレーションは、唯一無二の作家の才能によって生み出される絵画(ファイン・アート)よりも、一段低い芸術だとみなされがちである。しかし作家の〝天才〟といった創作神話は十九世紀のヨーロッパで生み出された概念である。洋の東西を問わず、十八世紀頃までの画家たちはクライアントの要望に応えて絵を描いていた。わたしたちは決して筆の赴くまま描いたわけではない画家たちの作品を、近・現代的な価値基準で読み解いているのに過ぎないとも言えるのである。

しかし金銭や画題といった制約が画家の才能を決定的に押しつぶしてしまうことはない。いつの時代でも必ず制約は存在するのであり、画家たちはそれをかいくぐりながら個性を発揮してきた。評価基準は時代ごとに変わってゆくが、絵画が白い紙やキャンバスの上に画家が描く、魔術のような線や色から構成されるのは今後も同じだろう。他の芸術と同じように、イラストレーションもまた作品が全てである。一点物であろうと印刷された大量生産品として流通しようと、作品の魅力がその評価を決める。宇野さんの絵の魅力は、現代の時代状況が遠い昔になった未来の方が伝わりやすいかもしれない。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■