「詩人と呼ばれる人たちに憧れている。こんなに憧れているにもかかわらず、僕は生まれてこのかた「詩人」にお会いできた試しがない。・・・いつか誰かが、詩人たちの胸ビレ的何かを見つけてくれるその日まで、僕は書き続けることにする」

「詩人と呼ばれる人たちに憧れている。こんなに憧れているにもかかわらず、僕は生まれてこのかた「詩人」にお会いできた試しがない。・・・いつか誰かが、詩人たちの胸ビレ的何かを見つけてくれるその日まで、僕は書き続けることにする」

辻原登奨励小説賞受賞の若き新鋭作家による、鮮烈なショートショート小説連作!。

by 小松剛生

明治通りにある絶望

絶望のどん底というものがどうやら明治通りに空いたらしいということで、見物に行ってみることにした。われながら暇人だなと思う。

「絶望ですか」

「おう深い深い」

「確かに底が見えないなぁ、これが絶望か」

「いったいどこまで続いているんでしょうね」

「そりゃあなた、絶望というくらいですからどこまでもどこまでも続いているんじゃないですか?」

「にしても、こんな都会に空くもんなんだね」

「現代人は疲れてるのかなぁ」

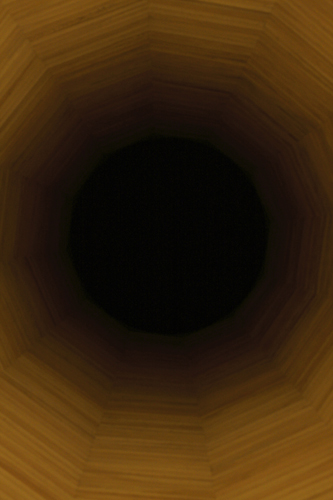

勝手な憶測があちこちで飛び交う中を僕もひょいと問題の場所を覗いてみる。直径にして7…8メートルくらいだろうか、ちょうど工事をしていた通りの真ん中にぽっかりと黒い闇があった。

穴というくらいだからそこにあるというよりも、むしろ無くなるから穴ができるわけではあるが、都会の大通りにできたそれはなんだか異様なほどの存在感を放っているようにも思えた。

そういえばどこかの偉い先生が身体論にて「われわれは死者がいるという言い方をして、本来はいないはずのものをいることにすることができる。これこそが人間における知性の象徴でもある」なんて言っていたことを思い出した。

穴がある。

そこには何もないはずなのに、確かにそこにはそれがある。

つまり知性があることにより、こんなにも野次馬が(それは主に僕のような暇人に代表されるのだけれど)集まってきているということか。

飲食店やコンビニ、雑貨屋などが並ぶ歩道の前にできている人だかりを眺めながら、僕はあんまり知性があるというのも良いものじゃないな、なんて思ったりした。

「ねぇどうするの」

美紀が僕の腕をつかみながら訊いてきた。

「うん」

「もう帰らない?」

「うん」

いつだったか、深夜のラジオで原田宗典の掌編小説を朗読するコーナーがあった。そのなかの一編に夜な夜な徘徊する深い穴のことを語った話があった。旅の最中にその穴に訪れた主人公が深夜、もう一度同じ場所へ行ってみても穴が消えているという内容だ。もっともその穴は絶望という言い方はされていなかったので、今回できたものとはまた違うのかもしれない。

その話をベッドの上で聴いていた僕は皆が寝静まった時間に音もなく街中を歩きまわる穴を想像したものだ。僕の頭の中の穴は細長い筒のようなものに手足が生えており、全身が黒い陰に覆われているものだった。

それが街中を歩く。

まるで小さな頃にみた特撮映画の怪獣のようにのっそりと歩く。

皆が寝静まっている、と先程言ったけれどもそんなときはたいてい誰か一人が起きていて穴の歩く姿を目撃してしまったりするものだ。

朝になって誰彼構わず話をしようとも誰も信じてくれない。深夜の目撃者はそうやって孤独を深めていく。そして穴そのものは深夜のラジオによってのみその噂が囁かれることになる。

僕は電波によって姿を現す穴の存在と、深夜に生み出される孤独な目撃者のことを思った。

たぶんそれら頼りないものたちは、眠れない夜という苦痛を味わった者にしか許されない想像の特権なのだ。つまりはほとんどの人間が許されているということだけど。

「どうするの?」

美紀はまだ横で僕と並んで立っていた。

手にはこの前買ったばかりのハンドバックを提げていた。

「そうだね、帰ろうか」

僕たちは明治通りから渋谷警察署を抜けて東横線の横浜行き普通電車に乗った。

吊り輪をつかみながら目を閉じた彼女はいつの間にか眠っていた。無理もない。僕の道楽に付き合わされて、見たくもない絶望をずっと眺めていたのだから。なんとなく吊り輪をつかむ指が危なかしかったので、一緒に持ってやることにする。窓からのぞく多摩川の川面は、夕焼けに反射して光の束が浮いているようにもみえた。車内にはスワローズのユニフォームを着るカップルがいた。今日はビジターの試合が神宮球場で行われていたことを、僕はそれを見て思い出した。

あれから二週間が過ぎて、僕が再び渋谷の街に出てみるとはたしてまだ絶望のどん底はそこにあった。

できたばかりの頃とは違い、誰もそこに見向きもしていない。僕も今日の買い物に急いでいたため、穴のそばを足早に通りすぎていった。

絶望というものには案外早く慣れるらしい。

おわり

参考及び引用文献

『旅の短編集』著・原田宗典(角川文庫 2000年)

『死と身体(コミュニケーションの磁場)』著・内田樹(医学書院 2004年)

太る話

彼はひどく太っていた。

それもただの肥満ではない。

恐るべき肥満と呼ぶにふさわしいスケールをその身に容していて、しかもその体積は日ごとに増えた。

彼が最後に自力で立ち上がったのは2年2カ月と十一日前のことだった。

その日以来、誰かの手を借りないことにはまともに歩くことすら困難になった。

それぐらいに彼は太っていた。

彼の一日は食べることから始まり、食べることをやめるとその日の終わりが来た。

朝は山盛りのスパゲッティから始まり、唐揚げとポテトフライを間に挟みながら昼にはハンバーグ定食などを二人前、シーザーサラダにバケツ一杯のヨーグルト、夜にはみそラーメンや天ぷらを胃の中に入れた。

喉の渇きはオレンジジュースかコーラで癒した。

たまにミルクも飲んだ。

もっとも彼だってはじめから太っていたわけではない。

物心ついたときも確かに人より体重は重かったが、まだ一般人の枠内に収まっていた。

思春期になり、周りの女の子たちを意識するようになるとむしろ彼は痩せていったりもした。

彼が今の状態への第一歩を踏み出したのは、大学を中退して勤めた会社をクビになった直後のことだった。

生きることにたいする何もかもを諦めた彼は目の前にある食物をただただ口に運ぶことしかしなくなった。

ものを食べているときに限って、彼は無心になることができた。

その段階までいくと、もはや何のために自分が食しているのか、なぜこれほどまでに食しているのかは忘れてしまった。

そんな彼の食事が切れぬように2階の部屋へ運ぶのは家族の仕事だった。

大きくなりすぎた彼の身体はとうに部屋を出られないサイズにまで膨張しており、次第に彼はどこまでが自分の身体なのかわからなくなっていった。

起きているときは必ずカツサンドや卵ベーコンなんかを食べていた。

食べていないとそれは寝ている証拠になった。

さらにどんどん増え続ける自分の体積、身体にやがて彼の意識は追いつけなくなり、最後に「あ」とだけ発してそれきり何も言わなくなった。

意識はその脂肪のどこかに溶けだし、かつて彼であったはずの塊はキングサイズの椅子の上にてのそりのそりと動くばかりだった。

やがてその部屋は展示室となり、世にも不思議な物体として一般公開された。

定年を迎えたばかりの老人がひとり、警備員として雇われた。

彼は室内の掃除と鍵の管理に従事した。

ある夜、最後の見物客が部屋を出た後のこと。

老人は掃除機をかけながらその塊に話しかけた。

「人でなしはお前さんか、お前さんに食事を運び続けた家人か」

いったいどっちだったんだろうね。

老人の呟きにも返事をせず、塊はのそりのそりと動くばかりだった。

誰かが。

部屋をノックした。

おわり

フルーツナイフの危機

シャワーカーテンを閉じている間に、世界は様変わりしてしまうかもしれない。そんな妄想がいつも僕を支配している。

僕はシャワールームに、台所に置きっ放しにしてあるフルーツナイフを持ってくるべきだった。昨日の朝、フルーツキウイを切ったのが最後、流し場に留まっている彼を今ほど心強く感じることはなかった。そしてその心強さの分だけ後悔もした。

とりあえずと左足の裏を洗う。

さっき玄関先で匂いを確かめたところ、ほのかに甘酸っぱい香りがした。現実感はいつだって日常の中に潜んでいるのだ。

――ちくしょう、俺が何をしたっていうんだ。

日本語で書かれた誰かの小説で「ちくしょうって良い言葉だよな」というセリフがあったのを思い出す。

その通りだ、と僕も思う。

日本人が海の向こうの映画俳優みたく「アー、ハー」とか「ユーノウ?」とか首を傾げてみたところでちっとも伝わってこない。それと同じように「ちくしょう」という言葉にはサムライ魂を感じる。トム・ハンクスが「ちくしょう」と叫んでみたところで、それは所詮、飼い犬にお洋服を着せてかわいがる程度のあざとさが目につくくらいだ。

リビングのほうから誰かの悲鳴のようなものが聞こえた気がした。

――落ち着け、とりあえず身体を洗うんだ。

現時点でこのワンルームには僕以外にもう一人、リビングで『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』を観ている佳代しかいないので、冷静に考えれば彼女の悲鳴という確率は高い。おまけに鑑賞しているのはホラー映画である。画面の中のゾンビに向かって精一杯の抵抗として、佳代は悲鳴をあげたのかもしれない、しかし。

――そうだという確証がどこにある?

ユニットバスの扉の向こうでは、僕の預り知らない何かが起こっているかもしれない。今まさにフルーツナイフが必要になってくるほどの危機が訪れようとしているのかもしれない。

僕は急いで背中を洗った。タオルを使って手の届かない箇所まで丁寧にこする。こういう時こそ、普段やっていることそのまま行うことが大事なんだと僕は思う。

それは母親が僕に教えてくれたことでもあった。

――必ず靴を揃えなさい。どんなに嬉しい報告があっても悲しい現実がやってこようとも、家に帰ってくるときは必ず靴を揃えなさい。それさえ守っていればあなたは大丈夫よ。

おそらくあの人は習慣性の大切さを僕に説いてくれていたのだろう。大したことではない行為を繰り返すことで、救われる場合だってあるってことだ。

習慣、というのはひとつのキーワードかもしれない、と僕は思った。それは靴を揃えるという母の教育が僕を育てたように、人が習慣をつくるのではなく習慣が人をつくるのかもしれない。老いのように、じわじわと習慣が僕らを支配していくのだ。

――逆に考えてみよう。

危機はシャワーカーテンの向こう側ではなくて、こちら側で起こっているとしたら?

そのアイデアは僕をぞわぞわと不気味なところに追いやった。シャワーを止めて浴槽周辺を見渡してみる。黒カビが少し目立ってきて、垢も溜まっていそうだった。浴槽の掃除というのはどうしてもサボリがちになってしまう。けれどそれらの現実感に触れて僕は安心する。こちら側はまだ安全だということを彼らは教えてくれている。

流す途中で止めていたシャワーの蛇口をひねり、最後に頭からお湯をかぶって、急いで慎重にタオルで身体を拭いた。そして僕はシャワーカーテンを開けてリビングへと飛び出した。

「遅かったわね」

佳代がエンドロールの流れている画面と向き合いながら、ポテトチップスをつまんでいた。

「怖かった?」

「今回はだいじょうぶだったかしら」と佳代。

どうやら危機は彼女の気づかないところで起きて、静かに去っていったらしい。僕はほっと胸をなでおろした。僕がシャワーを浴びる前と後では一見したところ何も変わっちゃいない。

「ポテトチップ、もうないの?」

「ごめん、ぜんぶ食べちゃった」

まあいい。

被害がそのくらいで済んでラッキーだと思うことにしよう。

でも気をつけなければいけない。危機はいつだってシャワーカーテンの向こう側で起きているのだ。

僕たちはそのことを忘れてはいけない。

おわり

(第06回 了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

* 『僕が詩人になれない108の理由あるいは僕が東京ヤクルトスワローズファンになったわけ』は毎月24日に更新されます。

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■