『舟を編む』2013年(日本)

![舟を編む 通常版 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Gl5aomUaL._SX500_.jpg)

監督:石井裕也

脚本:渡辺謙作

原作:三浦しをん

出演:松田龍平/宮崎あおい/オダギリジョー/池脇千鶴/黒木華/小林薫

上映時間:133分

小津安二郎のカメラを通して石井裕也の『舟を編む』を観ること。それは日本映画の広大な歴史の海を彷徨いながら、この現代映画を眺めることに他ならない。半世紀以上も前から映画を撮り、映画の形式を一変させた世界的な巨匠、小津安二郎の映画と石井裕也の映画を同時に観ることは、『舟を編む』の主題でもある「繋がること」と「触れること」に観客自身が関わっていく能動的行為であり創造的実践でもあるのだ。現代の観客は映画館における「一回性」の経験を現在に想起する必要はない。奥行きのある映画史の作品群を、パソコンの画面上のフラットな平面に配置し、同時に再生すればよい。映画を観て批評する行為は、現代にあってはもはや記憶(映画館)から記録(再生技術)へと移行してしまっている。このような鑑賞行為は、現代的な意味で、反復的な複製技術を複製技術のまま享受し、それと戯れる行為であり、記録メディアというテクノロジーが可能にした映画を創りなおす現代観客の実践なのだ。

映画を観ることは、すでに、最初から自由な創造的営みであると同時に、ある種の不自由さを抱えてしまう。なぜならば、一つの作品を自律した映像テクストとして観ることは不可能だからである。ロラン・バルトが言うようにテクストが織物であるならば、複数の読者の一人として僕には作家のテクストを読み換える権利があるだろう。だから僕はここで、僕自身の映画経験(コンテクスト)にこだわって石井裕也という作家が創る映像(テクスト)を眺めてみたい。僕はすでに、そして永遠に小津安二郎という形式美の天才から逃れることはできない。その不自由さの中で、僕は2人の映画をフォルマリズム的に、つまりそれぞれの映画の〈かたち〉にこだわって両者の類似点と相異点を分析していきたい。

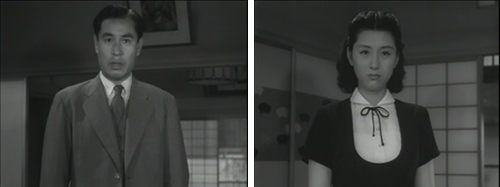

まずは、石井裕也が小津安二郎の「作家性」を意識している点として、イマジナリーラインのルールを破ること、すなわち「視線の不一致」が挙げられる。イマジナリーラインとは向かい合う2人の対話者を結ぶ仮想の線であり、映画が観客に解りやすく伝えるために発明した撮影技術のことである。通常このラインの手前にカメラを置いたら、その場所から、2人の人物を交互に捉えることになる。しかし小津はしばしば対話者の間にカメラを置き、2人の人物を真正面から捉え切り返す。この手法だと視線がなかなか一致しているようには見えない。例えば『麦秋』(1951)と『お茶漬けの味』(1952)の例を挙げてみよう。

図1『お茶漬けの味』の佐分利信 図2『お茶漬けの味』の津島恵子

図1と図2の佐分利信と津島恵子の視線はズレを孕んでおり、『お茶漬けの味』における夫婦や結婚という結合をめぐる主題の中で、噛み合わない家族の思いと協同するように「語り」の技術もまた視線を一致させようとはしない。あるいは『麦秋』の笠智衆と原節子もまた図3と図4からわかるように、視線が交わっていないように見える。

図3『麦秋』の笠智衆 図4 『麦秋』の原節子

それを受けて石井裕也も『舟を編む』で馬締が香具矢に出会うシーン、また告白の手紙を手渡す重要なシーンでこの技法を用いている。図5と図6は、初めて馬締が香具矢に出会ったところで、図7と図8は手紙を渡そうと部屋から出てきたところである。

図5 『舟を編む』の宮崎あおい 図6 『舟を編む』の松田龍平

図7 『舟を編む』の宮崎あおい 図8『舟を編む』の松田龍平

しかし重要な点は、小津が非常に前衛的な技法で、古典的ハリウッド映画を脱構築してみせたのとは異なり、石井の踏襲は形式的に小津を引用しつつも、非常に純粋な意味でこの技法を用いている点である。すなわち熱くて真面目で人とコミュニケーションをとることが極めて苦手な不器用な男、馬締の視線は文字通り相手と一致していないのだ。だからこそ石井はこの重要なシーンで正面からの切り返しショットを使っているのではないだろうか。その意味で形式的な親和性をもつこれらのショットは、一致しているはずの視線を、形式を使ってずらしてみせる小津と、一致していないからこそ、形式を使って視線をずらす石井では〈意味〉レベルにおいて大きくベクトルが異なっていることがわかるだろう。

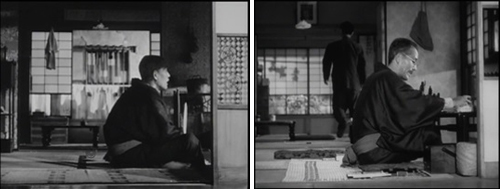

もう一つの小津映画の技法といえば、世界では「Tatami Shot」と言われているローポジションから固定カメラで対象を捉えるスタイルだろう。いくつか例を挙げれば、『東京物語』(1953)や『晩春』(1949)でのローアングルから笠智衆を捉えた図9や図10であり、このポジションとこの構図は多くの小津映画で多用された。何度も反復される画面の右側を向いて座る人物をローアングルから捉えるこのショット群の反復。僕はこの小津映画の特権的呪縛から逃れて現代映画を観ることはできず、常に小津の亡霊が彷徨いながら、それを引用する映画との距離を相対化するのだ。

図9『東京物語』の笠智衆 図10 『晩春』の笠智衆

本作でも図11のように、松田龍平を捉えるカメラはローポジションに固定されている。正面の切り返しとローポジションという小津の技法の引用は、日本映画史に輝く巨匠へのオマージュなのだろうか。あるいは、遺産の継承や伝統の模倣なのであろうか。おそらくどちらでもなく、石井が小津のフィルムを仄めかしたのは、小津映画を意識化、あるいは対照化させることで自分の映画の特異性を際立たせるためだったのではないだろうか。なぜなら、上述したことからもわかるように、石井映画の「語り」は表層的には小津をなぞりつつも、それとは正反対の構造を持っているからである。少なくとも僕は、小津の亡霊を感じることによって、それと石井映画との差異を感じてしまうのだ。

図11『舟を編む』で松田龍平をローポジションで捉えるカメラ

小津が繰り返し反復してきたような襖の手前の低い位置にカメラを固定し、座る人物を映しだすこのフレームと構図は、再生技術を通してより強固に僕の脳裡に焼き付いている。だからこそ、僕は小津の画を無視したまま本作を観ることはできないのだが、石井映画の重要な点は、小津の技法を踏襲しているということではなく、それを引用しながらも独自の表現様式を打ち立てようとしている点にある。次に小津と石井の景観描写を比較検討していこう。

小津安二郎はシークエンスとシークエンスの間にしばしばビルをモンタージュしたこともよく知られるところである。図12や図13で例示したように、このような都市のビルもまた小津映画で何度も反復されてきたモンタージュである。

図12 『麦秋』のビル 図13 『東京物語』のビル

小津におけるビルのモンタージュの意味は、後でふれることにして、ここではまず同じようにビルを捉える石井と小津の差異について考えてみたい。図14、図15のように、石井もまたシークエンスの合間にビルを挟むのだが、両者の重要な違いは、この静止画ではわからないカメラの運動にある。小津のビルが固定カメラにより静止画的にその対象を切り取るのに対して、石井のカメラは図14では左から右へパンし、図15では下から上へティルトするのである。

図14 『舟を編む』のビル(パン) 図15 『舟を編む』のビル(ティルト)

両者の決定的な違いは、カメラが捉える対象ではなく、対象を捉えるときのカメラの静止/運動にあり、石井のカメラの運動は持続しているのである。これは静物を捉えるときだけではない。僕がこの映画を通して最も感じたこと、あるいは思考せざるをえなかったことは、静的な主題に対して、ずっと動き続けているカメラの運動についてだった。辞書編集部における人物同士の会話を捉えるカメラは、無重力の海を自在に浮遊するように上下左右に、時には回転しながら動き続ける。あるいは、特にウエストアップで人物を捉えるとき、頻繁にカメラが振動しているのだ。このことは、小津が固定ショットで長回しを使いナラティヴの進行を阻害しないように、カメラというテクノロジーの存在を忘却させたのとは決定的に違っている。むしろ、石井裕也のカメラは、ゴダールのそれと同じように、カメラそのものの存在を前景化させているようにも思える。

このような差異は、アングルに関しても言えるだろう。2人の監督がローアングルから人物を捉える点とその影響について、すでに言及しておいた。しかし本作を観れば石井のカメラはローポジションからの固定ショットにまして、俯瞰ショットや高い位置から人物を捉えることが多いことに気づくだろう。しかもその動きは予測不可能に移動するのだ。したがって石井のカメラは小津のそれと違って、終始ローポジションから対象を捉え安定した世界を形成することはない。むしろ俯瞰ショットなど様々なアングルを挿入し、しかも手持ちカメラにより上下左右に動かすことから不安定さのほうが前景化してくる。これは言葉の海を彷徨っている主人公の心理を、カメラが象徴的に表象しているのかもしれない。ローポジションという変数を加えるだけで、小津という対照項を作り出し、それによって自身の「作家性」を位置づけることができる。つまり石井は、小津の技法を使いながらそれを転覆させようとしているように思えてくるのだ。形式を踏襲しているからこそ、一旦僕たちは小津のカメラを通して石井映画のフレームが捉える対象を見る。そのフレームが壊される瞬間、それは一層、差異を顕在化させる機能を持ち、石井映画の特異性を際立たせるのである。

さらに小津と石井の差異にこだわって分析してみよう。小津映画には海とビルが頻繁に登場する。もちろん同時に波の音と都会の喧騒もマイクにおさめられている。ここでは言うまでもなく自然と技術が対置されている。小津にとってのテクノロジーは、しばしば人間を自然から引き剥がし、身体を機械化することにより過去や自然を忘却するものとして描かれる。『麦秋』では乗客が電車の揺れと同じように機械的な運動を、『東京物語』ではバスに乗る老夫婦が他の乗客と全く同じように上下に揺られ、『お茶漬けの味』ではオープニングショットで、2人の女性が乗用車の後部座席で機械的運動を表象している。小津の登場人物の映画的身体は、チャップリンほどには過剰でないものの、テクノロジーの機械的反復運動になすすべもなく機械的運動を表象する。小津は、テクノロジーに一度人物を同一化させることによって、そこから取り残され零れ落ちていく人々を映しだし、それへの抵抗を示していたように思われるのである。

例えば『麦秋』では、ビルのカットに重なるようにカチカチという音が聞こえてくる。ビルのカットはそのまま近代が生みだしたテクノロジーであるタイプライターへと切り替わり、原節子の指が一定時間タイプライターを打ち続ける。原節子に死んだ人間のような顔つきをさせる小津の演出は、当時、最も輝いていたスター俳優、原節子を機械と同化させることにより、テクノロジーへの抵抗を表明していたように思う。『麦秋』では、娘の結婚を機に家族がばらばらになり、菅井一郎に「みんな離れ離れになっちゃったけれど、しかしまあ私たちはいいほうだよ」と言わせ、取り残された世代を近景と遠景に捉える。この作品も他の小津映画と同じように、「離反性」に収斂していく物語である。時代に取り残され、能率を求める意識やテクノロジーの発展に取りこぼされる人間を描くことにより、小津は新しい時代に抵抗しているように思う。

図14 タイプライターを打つ原節子(『麦秋』) 図15 離反し取り残される家族(『麦秋』)

しかし『舟を編む』はどうか。本作では時代に取り残されそうな人間たちが言葉を介して繋がることにより困難を乗り越えていく姿が描かれている。小津映画がテクノロジーによって人間の身体が機械化される、つまり人間が非人間化するのに対して、本作におけるテクノロジー、例えばパーソナルコンピューターやPHSは、むしろ作業を通して人々が集まり、人と繋がるための有効なメディアとなっている。このテクノロジーへの態度もまた決定的に異なる点である。すなわち小津映画は繋がっていたはずの人々が最終的に「離れていること」に気付かされ、その「離反性」をそのまま受け入れることが描かれているのに対し、石井映画は、辞書というメディアを介して、言葉に「触れること」により人と人が「繋がっていく」映画であると言えるだろう。

次に「時間」について考えてみる。小津は一本の物語に二つ以上の異なる速度を挿入する作家である。一方は加速化する都会的で機械的なもの(ビルや工場)、もう一方はそれに遅延することで取り残される地方的で自然的なもの(海や空)であり、後者はしばしば老夫婦や原節子演じる結婚し損ねた娘により体現される。前者は海外的なものに表象されるのに対し、後者は海や空などの自然などと一緒に日本的なものとして表象される。小津映画では、自然的なものとしての老夫婦は、遅延する者として徹底的に取り残されてしまう。だからこそ、『東京物語』では、仕事が忙しく効率を求め動く子ども達に対し、時間を持て余し、風景を眺めながら団扇で仰いだり、海を見つめたりする老人が登場するのだ。彼らは排斥される遅刻者として現代の「速度」に追いつけず取り込まれていく。「速度」の問題は、同時に「場所」の問題でもある。『東京物語』の老夫婦たちは、東京という都市空間で居場所を喪失している。徹頭徹尾、居場所を見つけることができないまま、妻は死に、夫は周縁に帰還するしかないのだ。

『舟を編む』における「場所」は、物理的な問題だけではなく、辞書編集部と営業部に流れる「時間」によって決定的な断絶が表象されている。小津の老夫婦たちのような居場所のなさに対し、本作は居場所がなかった馬締が居場所を見つけていく物語である。村越局長は、時間がかかってお金を生み出さない辞書の出版を中止にしようとする。すなわち、村越局長に代表される現代の「速度」が、最終的に辞書の出版に「期待しています」ということで、遅刻者としての辞書編集部の時間を認めていくのだ。

ここまで、半世紀以上を隔てた小津安二郎の映画と石井裕也の映画を比べてきた。最後に、これまでのように対照的に『舟を編む』を読み込むのではなく、『舟を編む』の物語に目を向けて本作を分析する。『舟を編む』は、非常にシンプルな物語である。ある出版社の辞書編集部が、長い年月をかけて『大渡海』という辞書を出版するまでの人間模様を描いている。本作は、変人扱いされていた真面目な馬締光也(松田龍平)が営業部から辞書編集部に引き抜かれてからの林香具矢(宮崎あおい)との恋愛や、辞書に関わる人間たちとの中での成長をユーモラスに映像化した作品だ。言葉に「触れること」、人と「繋がること」という『舟を編む』における主題は、どのように具体的に描かれているだろうか。それは嫌々ながら辞書編集部に配属されてくる岸部みどりと、村越局長の命により辞書編集部から宣伝部へと転属させられた西岡の出会いのシークエンスに最も結晶していると言える。

雑誌編集部から辞書編集部へと転属された岸辺みどり(黒木華)が、「変な人」ばかりの仕事場で終わらない作業にイライラしているとき、彼女とは逆に辞書編集部から宣伝部へと移動させられた西岡正志(オダギリジョー)と出会う場面、彼女は馬締がこだわっていた「ぬめり感」を自ら確かめるため、辞書に触れ「ちょっと気持ちいいかも」と呟いている。指に吸い付くようにページがめくれる「ぬめり感」を彼女は初めて指先で確かめているのだ。ここで彼女は初めて馬締の感性を共有できる。

図16 「ぬめり感」を確かめる岸辺(『舟を編む』)

辞書編集部に久々に人が入ったと聞いた西岡は、「新入りちゃん」の顔を見にきたのだという。見出し語・語釈チェックをしていた岸辺のパソコンを見て、13年前に自分が書いた「ダサい」の語釈が残っていることに対し「絶対嫌がらせだよ」と笑う。西岡は岸辺に「読んでみて」と言い、感想を聞く。彼女は率直に語釈が「長ったらしい」と言い、「酔ってプロポーズとかマジ ダサいよね」と書かれた用例について「用例は超ウケます。だって酔ってプロポーズとかマジ ダサいし」と答える。2人で笑いながら、西岡は、この語釈と用例を自分が書いたこと、そしてその用例が「俺の実体験」であることを明かす。彼女はそこで「嘘…」とだけ呟きこのシーンは終わる。

僕がここで最も心を突き動かされるのは、この次の朝のシークエンスで「馬締さーん。おはようございます!」と元気に挨拶しながら自転車でかけていく岸部の姿を初めて観ることができるからだ。ずっと嫌々辞書編集部での作業をやっていた岸辺が、辞書に実際に触れ、たった数分の会話で他人の人生、いや他者の「歴史」に触れることができたのである。ここで注意すべきことは、彼女を変容させたことが、用例に書かれた十数字の西岡の実体験を通してであったことである。彼女はその短い言葉で西岡の人生に触れ、彼の「歴史」と繋がったのだ。ほんの些細な言葉の交換が人の人生を左右しうる、そんな言葉の持つ力を日常空間から切り取っているところにこの映画の強度が感じられる。少しの言葉がその人の人生=歴史を物語ること、実はそういったことは僕たちの日常の中にもたくさんあるだろう。しかしながら僕たちはその言葉にたいてい気付かない。たった十数字の言葉によって人生が全く違った方向に進んでいたとしても…。

この映画の主題である「言葉」を通して、人に「触れること」は、僕たち観客にも実際に投げかけられているように思える。西岡が麗美に酔ってプロポーズするシークエンスの後、物語は12年後に飛ぶ。この時点で、僕たち観客は西岡に初めて会った岸辺が立っている地平とそんなに変わりはしないだろう。僕たちは岸辺と同じように、その後の西岡の人生を知らない。しかしその12年という空白は、西岡が電話で子どもと話している短いシーンだけで、西岡がどんな家族をもち、どのような父親であるか、プロポーズしてから12年の彼の「歴史」を僕たちは想像することができる。それは西岡が選び使う言葉によって可能になるのである。

この映画の物語に決定的な破壊をもたらす絶対的な敵対者、あるいは悪が不在であることを批判すべきだろうか。しかし僕たちの人生において、2時間の大衆映画(フィクション)が提示するような劇的な転回など存在しない。それよりも日々少しずつ変わっていく一人一人の変化を繊細に画面に映し出しているところに僕は感動を覚える。例えば、雑誌の編集部から来たときからちゃんと服を着こなしていた岸辺が、いつの間にか洋服に気を使わなくなり、ぼさぼさの髪をして、ベテラン編集者である荒木が一度退職するときに馬締に手渡したものと似た袖カヴァーを付けているところ。あるいは最初は「シャンパン以外NG」と言っていた岸部が、ビールを飲めるようになっていること。校正作業が最終段階に近づき、数日間徹夜で作業をするアルバイトの人々の髭がのびていること。辞書の出版を中止にしようした村越局長の髪が白髪となり、差し入れにきて「期待してます」と声をかけること。挙げればきりがないくらい辞書というメディアに関わったすべての人々が変化しているのだ。

最後のシーンで辞書の監修者であり完成前に亡くなってしまった松本先生の手紙を読んだ後、馬締が一緒に辞書を編纂してきた仲間たちを見る視点ショットは、言うまでもないが、素晴らしい描写である。小津が新たな時代への抵抗を示し、その流れに飲み込まれていく熟年の夫婦を焦点化しているとすれば、石井は時代の流れを受け入れ、その中で成長しながら次の未来を照らそうとしている。前者は人から合わせていた視線を逸らすこと(あるいは合っていると思い込んでいるがその視線はズレてしまっていること)、後者は逸らしていた視線を合わせることという反転した眼差しの交換がある。

僕はこの映画を観終わったとき、ある種の安堵感を覚えた。それは例えば同年に公開されていた宮崎駿の『風立ちぬ』(2013)の主人公である堀越二郎が、飛行機を介して他者と繋がっていくのではなく、あくまで美しい飛行機を作ることにしか興味がなく、美しさを求めるあまり他者に無関心でいられるその迷いなき姿に共鳴しつつ、いささか恐怖も同時に覚えていたからかもしれない(宮崎が造形した主人公の純粋な美しさと恐ろしさは、今回、本作をDVDで見返すときまでも鮮明に脳裏に焼き付いていた)。ゼロ戦の設計者である堀越二郎は、馬締のように見捨てられることは決してなく、どこまでも天才として必要とされ、天才であるがゆえに彼の周囲に無関心な態度は、ある意味で正しく、ある意味で許されるのだろう。見捨てられ、居場所を失っていた馬締は、自分の居場所をやっと見つけ、辞書編集に一生を捧げる決心をする。そして、最後にともに協力して作り上げてきた仲間のことを、じっと見つめるのだ。その実直な生き方は、宮崎の描く人物とは、全く異なる次元での美しさを持っている。「僕は相手に気持ちを伝えるのが苦手で…」とタケおばあさんに語る馬締が、もがきながら自分の生き方、他者との繋がりを見つけていく。あくまで言葉というのはその手段でしかないのだ。

その言葉の海の中では、人は溺れもするだろう(馬締は実際に溺れる夢を何度か見る)。しかし言葉と正確に触れ合えた時、人は泳ぎ方を習得するのだ。不安定な運動を全編通して続けていたカメラが最終的に2人を捉えるとき、向こう側には馬締の夢に出てきた張りぼての海はもはや存在せず、美しい本物の海が広がっている。ここでは2人をおさえるカメラは微動だにせず、安定した構図を提供している。

図17 海へ向かう2人(『舟を編む』)

最後に少し留保をしておく必要があるだろう。まだ若い石井裕也という映画監督にここで論じてきたような「作家性」というものが見出せるかどうかはわからない。なぜならば、僕は多くの石井映画を何度も繰り返し見てきた観客ではないからだ。だからこそ僕はこの若い映画監督が今後撮り続けていくだろう映画に期待しているし、また僕がここで構築した「作家性」もよい意味で裏切られたいとも思っている。

図18 海へ向かう2人(『麦秋』)

結局、最後の最後まで僕は小津映画を通して本作を観てしまった。最後の海のシーンでは、小津安二郎の『麦秋』の名シーンが想起される。映画を観賞するということは、複数の記憶が混在し、諸力がせめぎ合う〈場〉における創造の実践である。したがって、一本のフィルムを観ているとき、眼の前に投影されるものと同時に、複数の映画の記憶が混在しながら立ち上がっているのであり、映画とはそういった歴史のテクストの中に成り立つ記憶(過去)と実践(現在)の創造力だと言えるだろう。

北村匡平

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■