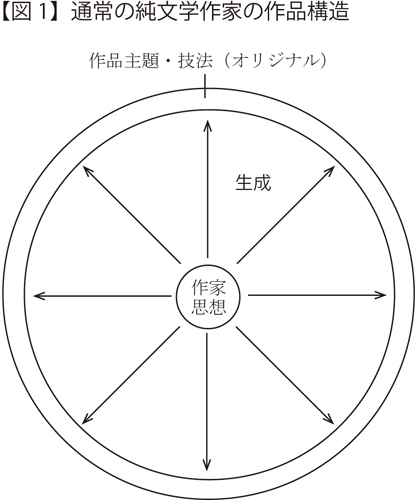

【図1】は「通常の純文学作家の作品構造」である。作家は通常、思想を核に作品を作りあげる。思想に沿った主題が構想され、それを的確に表現するための技法が選択される。思想が作家固有のものであれば、作品の主題や技法もオリジナルである。この作品構造が十九世紀から二十世紀にかけて、作家は特権的知の持ち主だという文学神話を形作っていった。作家は神と同じように新たな世界を創出すると考え得るからである。しかしヌーヴォー・ロマンからポスト・モダニズム哲学の時代を経て、この神話は崩壊し始めている。

確かに現在も多くの作家が新しい小説文学を試みている。それらはたいていの場合、純文学的前衛小説と呼ばれる。しかし現代を集約できるような思想はなかなか見えてこない。自己や社会にとって決定的思想を措定できない作家は、かりそめの思想を元に作品を書くしかない。あるいは思想が措定できないことを主題に作品を書く。そして思想の不在を主題にした作品は必然的にその輪郭を歪めることになる。かつての現代詩と同様に、言葉の意味伝達機能を排除した言語遊戯的作品ができあがる。皮肉な言い方をすれば、最も真摯な現代作家の良心は、もはや小説とは呼べない廃墟のような作品に表れているだろう。

辻原は少なくとも多くの現代作家が陥った袋小路を相対化できた前衛作家である。『文学論』を読めば、夏目漱石が小説を書き始める前に同時代の文学状況を分析・整理していたことがわかるように、辻原もまたデビュー前に現代文学の分析をほぼ終えている。

辻原は「物語、あるいは近代の小説は、進化あるいは進歩したということはあり得ない。進歩ではなくて、変化と考えるなら理解できます」、「今まさに永遠という観念、思想が消滅している、と。我々の時代はもっとそれが昂進していると思います」(『東京大学で世界文学を学ぶ』)と書いている。辻原は未知の表現領域を切り拓くという意味での前衛を信じていない。また現代世界を集約するような思想の存在も信じないのである。

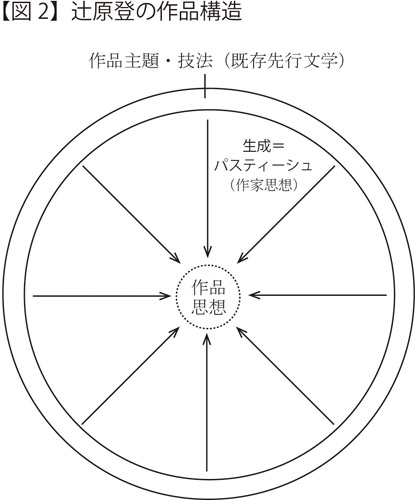

【図2】は「辻原登の作品構造」である。辻原文学は基本的に、既存先行文学の作品主題・技法をパスティーシュすることで作られている。辻原が一人称一視点、三人称一視点、あるいは大衆文学の書き方をも駆使して、私小説から経済小説、怪奇・伝奇小説、時代小説まで書くことができるのはそのためである。既存文学だけではない。辻原は同時代の現代文学の主題や技法をもパスティーシュできるはずである。

もちろんほとんどの作家が多かれ少なかれ先行文学をパスティーシュしている。しかし辻原の方法は徹底している。辻原文学には作品の核となるような思想がない。ほとんど禁忌のない自在なパスティーシュは、決定的思想がないからこそ可能なのである。そのため辻原の一つ一つの作品から読み解ける思想は〝作品思想〟レベルに留まる。

ただ辻原の場合、〝現代社会(同時代)を統御し得るような思想はない〟という認識が、ペシミスティックな言語遊戯的作品を生むわけではない。また核となる思想がなくても辻原文学の一貫性は保たれている。辻原の〝作家思想〟が作品を〝生成〟することに置かれているからである。思想ではなく小説を書くこと、あるいは物語の力を信じることが辻原の作家思想だと言うことができる。

辻原は「人間が生まれて成長していく過程と、人類が誕生して文化を持っていく、言語を習得していく過程はパラレルではないか。(中略)言語を持つということは、音を文節化すると同時に世界を文節化することです。外側の世界を音によって文節化してそれを再構築する。そうすると、そこに物語が生まれる。神話が誕生する」(『東京大学で世界文学を学ぶ』)と述べている。また小説『闇の奥』(平成二十二年[二〇一〇年])で登場人物の一人に、「私は果物屋ですから、果物の例でいいますと、果物の芯は空想で、果肉が現実なのです」と言わせている。

辻原にとって物語(小説)は言語による世界認識である。この世界認識は書き文字によってもたらされるが、その始まりは声による世界分節がある。もはや原初的な声の物語共同体に戻ることはできないが文字はその記憶を内包している。また辻原は世界を先験的に多様なものとして捉えている。人間存在、あるいは作品の仮想求心点としての思想は措定できるが、それによって世界そのものを捉えることはできない。迂遠なようだが世界の多様さはそれを生きることで初めて認識できる。物語=小説が実際に体験することのできない世界までをも生きることを可能にする。小説にとっては「果物の芯(思想)は空想で、果肉(作品)が現実」なのである。

なお「なぜ普通にしないといけないのか」(『熊野でプルーストを読む』平成二十三年[二〇一一年]所収)というエッセーで辻原は、「その本にあった一篇(いっぺん)の物語に出会わなかったら、おそらく今、小説家としての私はなかったでしょう」という読書体験を語っている。

ある不良少年が混乱に乗じて王の子を僭称する。前王の妃に我が子だと宣言させ王位に即く。数年後反乱が起きる。妃は敵将にあれは我が子ではないと告白し、僭王は殺される。辻原は「しかし、少年の私を決定的に捕えたのは、この物語の語り手(詩人のライナー・マリア・リルケ)が次のようにいって、話を終えたときです。・・・・・・偽王の破滅はじつは最初に母大后が彼を息子と認めたその瞬間に定まった。彼の変身の力は、もはやだれの息子でもない(「もはやだれの息子でもない」に傍点)、という点にあったのだ。そして、これは結局、家を出てしまった青年たちすべての持つ力なのだ」と書いている。

この読書体験に、不良ではないが家出を繰り返す少年だった辻原の実人生を重ね合わせれば、特異だと言っていい辻原の作品構造の秘密がおぼろに見えてくるかもしれない。辻原が最も重要だと考えるのは「変身の力」である。それは「もはやだれの息子でもない」ことで保証される。父母はもちろんどのような思想にも帰属しないことで辻原は変わり続けることができる。思想からは決して感受できない世界の多様さや重みを小説で描き、それを読者に体験させることができるのである。

ただ辻原文学には微かだが、父母の元を飛び出した家出少年の原罪意識が認められる。小説『韃靼の馬』の主人公は、繰り返し「一体、お前は何とたたかっているんだ?」と問いかけられる。主人公はほとんど倫理的なまでの律儀さで、ひたすら未知へ、まだ知らない世界の多様さに向かって駈け出していく。彼は家を飛び出してしまった青年である。

その一方で辻原作品には、母性への強い執着が現れる。処女作『犬かけて』や出世作『村の名前』ばかりではない。長編小説『発熱』の主人公は、不良少年だった彼を救ってくれた見知らぬ女性を追い求め、子供のように発熱した床の中で母胎回帰のようなセックスを交わす。辻原文学はパスティーシュを中心とした理論面からだけでなく、理論を生んだ彼の体験を元に読み解くこともできるだろう。

「私は別様に生きえたのに、このようにしか生きえないのは何故であるのか」(中略)

緒方に奇妙な考えが浮かぶ。

・・・・・・いま、おれには死刑になるという、近い将来の見通しが立っている。いままで、近い将来の見通しが立ったことなんかない。こんなことははじめてや。(中略)

おれはようやく何かから自由になったんと違うか。

捕まって、厳しい取調べを受け、法廷に引っ張り出される。しかし、それはやっかいなものやないで。むしろたのしみかも。おれは、じっくりおれの人生をふり返り、組み立て直すやろ。おれはおれの人生に別の意味合いをみつけた上で、縛り首になるんや。

――爪先の向こうに、血にまみれた庖丁が転がっている。死のうと思えばいま死ねるが、しかし、そんな気は毛頭なかった。

緒方は、生きる気力が身内から湧いてくるのを覚えた。

パトカーのサイレンの音がひときわ大きくなった。

(『冬の旅』平成二十五年[二〇一三年])

『冬の旅』は辻原の最新作である。主人公の緒方はどこにでもいる普通の青年だが、彼には非のないささいな事件がきっかけで職場を解雇される。結婚するが妻には彼の知らない過去があった。妻は去ってゆき、やがて警察からドラッグを服用したSMプレイの最中に、高層ホテルのベランダから転落死したという報せが届く。緒方の生活も荒み、再就職先の職場で少額の使い込みをしてまた解雇された。

ホームレスに身を落とした緒方は仲間から持ちかけられた窃盗話に乗ってしまう。見張り役である。簡単な盗みだったはずが、仲間が人を殺して緒方も逮捕される。仲間の裏切りで共謀犯とされ、懲役八年の刑に処せられた。模範囚だったが刑務官を殴ったため仮釈放されない。腹を下していたのに作業中だからとトイレに行かせてもらえず、大便を洩らしてしまった緒方を刑務官が嘲ったのが理由だった。

満期まで勤め上げた緒方は故郷に向かう。あてはない。帰っても家はなく父母もすでに他界している。途中下車した緒方は、その土地の風習なのだろう、「お風呂がわいていますから、ご自由にお入り下さい」と書かれたボール紙を見つける。緒方は風呂をつかい、老夫婦の家に泊めてもらう。夜中に目覚めて金目の物を探すがお婆さんに見つかる。緒方は台所に行き庖丁を手にする。引用は二人を殺した翌朝の、作品の最終部である。

『冬の旅』で描かれているのは、図式的に言えば犯罪者の心理である。ふとしたきっかけで孤独と経済的苦境に陥り、自分でも思ってもみなかった殺人などの重大犯罪に手を染めてしまう現代人を描いた秀作だと読み解くことができる。しかし辻原文学で最も重要なのはそのような作品主題ではない。辻原の作家思想は「私は別様に生きえたのに、このようにしか生きえないのは何故であるのか」という緒方の言葉に集約されている。

緒方は確信的犯罪者ではない。悪い偶然の積み重ねが彼を殺人者にした。緒方は確実に別の人生を生きられる可能性を持っていたのである。それは犯罪者となっても消え去らない。逆説的だが緒方は殺人を犯すことでそれまでの人生から解放される。彼は「おれはようやく何かから自由になった」と呟き、「じっくりおれの人生をふり返り、組み立て直すやろ。おれはおれの人生に別の意味合いをみつけた上で、縛り首になるんや」と考える。犯罪者として身柄を拘束されながら、緒方はそれまでとは別の人生を生き始める。

緒方と同様に、すべての人間は「別様に生きえたのに、このようにしか生きえない」。そしてほとんどの場合、決定的な原因などなくささやかな偶然の積み重なりが今の生を形作る。読者は辻原に導かれて緒方の人生を生きる。それはあり得たかもしれない自己の人生の一つである。ただ辻原が読者を連れて行くのは残酷な犯罪者の内面ではない。辻原が提示するのは大きな力によって生かされ、逃れようのない人生の帰結を受け入れながら、自らの意志で「別様に生き」る人間の姿である。「緒方は、生きる気力が身内から湧いてくるのを覚えた」という言葉は皮肉でも反語でもない。緒方はほとんどの人が為せない、「このようにしか生きえない」生からの転生を果たしたのである。

『抱擁』のミセス・バーネットが〝do harm to her or do good to her〟と言ったように、辻原の小説は常に複数の展開可能性を秘めている。決定的思想によって物語が導かれないからだが、複数の展開可能性そのものに辻原の作家思想がある。確かに一つの小説では一つの可能性が選択され、それに沿って小説は結末を迎える。しかしそれが終わりではない。可能性は次の小説を生む。ただ辻原は既存作品の変奏ではなく、新たな主題と技法で作品を書く。それにより今の生から別の生への小説的転生を図る。

辻原の作品は世界を覆うような欲望を秘めて無限増殖していく。世界を一つの思想で統御するのではなく、世界を書き尽くすようなエクリチュールに彼の作家思想があるからである。『遊動亭』の円木が落語そのものであるように、比喩的に言えば辻原登は小説である。

また『冬の旅』の老夫婦は静かに死を受け入れる。「緒方は膝をついて、庖丁を向ける。爺さんと婆さんは少しも騒がず、穏やかな表情で、緒方に向かって手を合わせ、南無阿弥陀仏を唱えた」とある。この記述は辻原と同じ紀州出身で、ほぼ同い年の作家・中上健次を想起させる。ここでパスティーシュされた物語の基層は古いということだ。老夫婦は不可避的に堕ちていく緒方を救う仏である。緒方は古い仏教譚のように、殺仏によって転生の可能性を掴む。

パスティーシュの手法を中心に考えれば、辻原はポスト・モダニズム系の作家である。図式的に言えば、パスティーシュは世界を統御する思想はなく(根底の不在)、世界は複雑に絡み合い拡がり続ける無限の記号総体だと認識しなければ不可能だからである。その意味で辻原は、ポール・オースターや村上春樹といった、ポスト・モダニズムを代表する作家たちと共通する面を持っている。彼らにとって事件は任意である。部屋に座っているだけの主人公の元に、事件の方が飛び込んでくるのはそのためだ。時には世界には何の脈絡(思想)もないということを明らかにする、荒唐無稽な作品を書くこともポスト・モダニズム作家の現代的役割である。

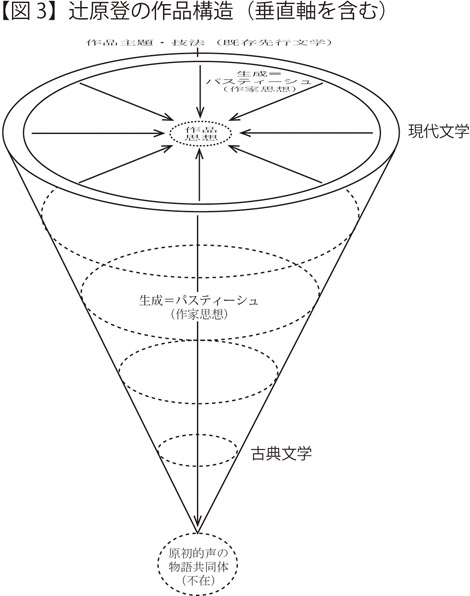

しかし辻原は古典的意味での物語作家でもある。物語の力とその可能性を信じている。【図3】は垂直軸を含む辻原文学の作品構造である。通常、ポスト・モダニズム系の作家は作品構造に垂直軸を持たない。しかし辻原にとってパスティーシュは単純な平面的作品構造ではなく、垂直軸にも伸びている。それは原初的な声の物語の共同体へと遡り得る方法である(正確には相似形の構造として新たに創出する)。

また辻原はパスティーシュした物語をなぞるのではなく、自らの小説でそれを生きる。それにより一つの生から別の生へと転生(変身)するのである。物語は人間の生を変えられる根源的力を有していると確信しているという意味で、辻原はプレ・モダンの作家でもある。辻原の小説は古くて新しい。それは二十世紀を中心とする文学の的確な理解から生み出されたが、二十一世紀の小説の基層となり得る文学の姿を示唆している。(了)

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■