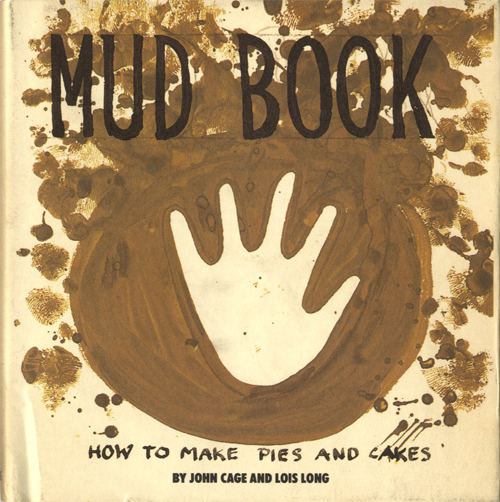

小さな正方形の、可愛らしい本である。泥んこ遊びを思わせる温かい質感の表紙に、子供の手形と泥汚れの飛沫が散っている。説明としては、“A cookbook for the truly imaginative cook and a good-natured satire of art, books, and creation in general.”

すなわちこれは、「料理の本」なのである。泥のパイを作るための。ずいぶん前から持っていた本なのだが、その説明をちゃんと読んで、初めてすべてが納得いった。ふむ、これは泥の料理本である、と。

料理を料理足らしめているのはただ、もとの原料が食べられるからということにほかならない、という、これも当たり前のことに気づいた。

料理は素材だ、とよく言われる。まがい物、あるいは鮮度が落ちた材料では、いくら腕をふるっても、美味しいものができるはずもない。いや一流のシェフというものは、そもそも素材の選び方からして一流なのだ、とか。その素材をやたら複雑にいじりすぎると非難され、素材を生かした料理、というのは何よりの褒め言葉だ。たとえ茹でて塩を振っただけであっても。

では、絵は、音楽は、小説はどうだろう。それらの素材とは何であって、それを生かすというのはどういうことか。また、いじりすぎると何が失われるのか。料理で言えば、素材の味、ということになるが、では味覚と視覚や聴覚、さらに知覚においてはどうなるのか。

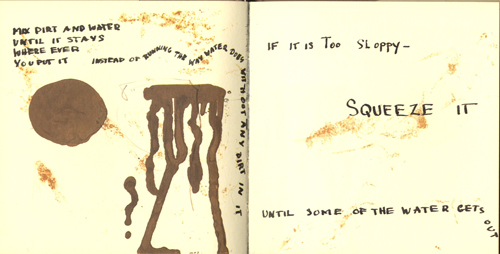

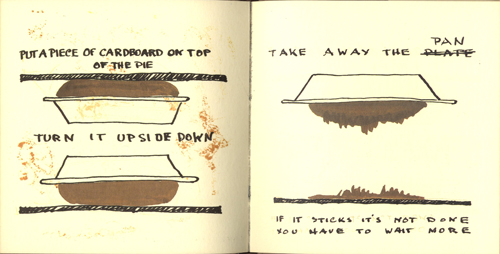

個人的には、これら五感や文学的な思考を結びつけるものは “ 香気 ” のようなものでは、と思うが、それはさておき、この小さな絵本には、「ものを創る」ということについて考えさせる要素が詰まっている。泥のパイの作り方を解説していると、「食べる」という目的から外れ、「創る」こと、そして出来上がったものの「形状」に意識がずれてゆくのだ。もちろんそれは、“ アート ” というものに接近してゆく。

料理は芸術だ、という言い方は、芸術という側面からも観ることができる、ということにほかならない。だとすれば、料理法を解説した「Cook Book」の類いも、何か別のものとして読み解ける可能性がある。その本を創る側にその意識があれば、そして創るという過程そのものに美しさと喜びを見い出すなら、料理の手順は魔術的にも映るはずだ。子供の目に、母親の手元がそのように見えているのと同様に。

私たちは子供のように無力ではないから、『Mud Book』を買うことも、長年とっておくことも、その意味を考えることもできる。さらにこんな本を創ることもできるのではないか、と思うから買うわけである。なんでこんな本を創る必要があるかというと、私たちは飢えていて、食べる必要があるからである。“ truly imaginative cook ” したものを。

この本は存外、子供に与えようとは思わない本かもしれない。子供が扱うには小さすぎて開きづらいし、何より子供は、ほんとの泥に触れることができる。そして何より、子供は子供性をふんだんに有しているので、こういう食べ物はまだいらないのである。

金井純

■「ジョン・ケージ、きのこ的生活」1989年京都賞受賞ドキュメント■

■John Cage Music of Changes (1951)■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■