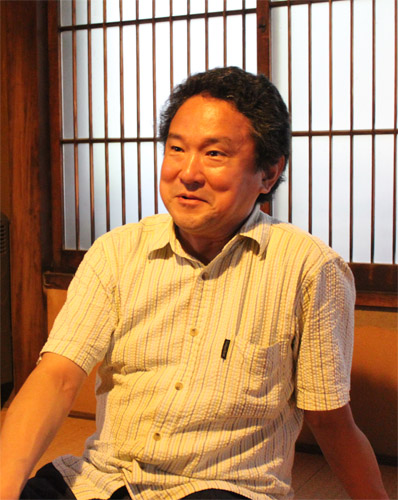

Interview:谷川賢作

谷川賢作: 昭和35年(1960年)、俊太郎と大久保知子の間に生まれる。玉川学園高等部卒業後、音楽家として活動し始める。映画『鹿鳴館』(昭和61年[1986年])で作曲家デビュー。平成8年(1996年)には詩を歌うグループDiVaを結成し、童謡やポップスとも異なる日本語と音が融合した独自の楽曲を発表し始める。『詩は歌に恋をする~DiVa BEST』(平成21年[2009年])などのCDがあり、今年7月28日にDiVaの新譜『うたがうまれる』が発売された。

谷川賢作氏はジャズピアニストだが、その興味と活動範囲は広い。高瀬”makoring”麻里子氏(ボーカル)と大坪寛彦氏(ベース)と結成したDiVaでは、詩を素材に独自の楽曲を世に送り出している。ハーモニカ奏者・続木力(つづきちから)氏とはジャンルにとらわれない音楽を演奏するバンド、パリャーソを結成している。また映画・テレビ・舞台音楽などの作曲家としても知られる。今回は『うたっていいですか』『うたをうたうとき』に続く〝うた〟シリーズ完結編『うたがうまれる』が発売されたのを機に、賢作氏の音楽に対する考え方やDiVaについて、ぞんぶんに語っていただいた。

文学金魚編集部

■はじめに■

――――DiVaの新譜『うたがうまれる』の発売おめでとうございます。お会いするのは三回目ですが、賢作さんはあまりスターぶらないと言いますか、磊落で正直な方ですから、今日は賢作さんの音楽的バックグラウンドはもちろん、新譜のコンセプトやDiVaの現状などについてもストレートにお話いただければと思います。文学金魚の読者には詩人や小説家の卵も多いですので、賢作さんが音楽界で闘っておられる姿勢は参考になると思います。

俊太郎さんとご一緒のインタビューの時にもお話しましたが、賢作さんがDiVaを結成された平成八年(一九九六年)頃はまだ現代詩にも力がありました。今回のアルバムのチラシでは『詩はDiVaに恋してる』というコピーになっていて、現代詩という言葉がなくなっています。そうは言っても、DiVaが詩を素材に独自の楽曲を生み出しているバンドであることには変わりないわけですよね。

谷川 正直に言うと、僕がそんなにいい詩の読み手かというと、まったく自信がないんだな(笑)。とにかく詩を歌の素材として読んでいるところがあります。野球のスカウトみたいなものなんですね。何を読んでも、これは使えるか、使えないかって思ってしまいます(笑)。

――――ただ賢作さんにはプロデューサー的な資質があるでしょう。

谷川 ありますね。

――――賢作さんには初期から、ある音楽ジャンル、楽器、ミュージシャンを活かしてやろうという姿勢があると思います。それがDiVaで、歌詞として書かれたわけではない詩を楽曲化してやろうという活動につながっているように思えるんですが。

谷川 DiVaでは、誰もやってないことをやりたいなという気持ちはありました。

――――八木忠栄さんがプロデューサーをされていた池袋西武のスタジオ200が賢作さんが詩を楽曲化した最初なわけです。でもそれからDiVaの結成までにはだいぶまがあります。その間になにか変化があったんですか。

谷川 スタジオ200は一九八〇年代前半ですが、そこからDiVaの結成に至るまでの熟成といったようなものは、ホントにないんです。ほったらかしでした(笑)。詩を楽曲化するプロジェクトは、詩人の吉原幸子さんと歌手の高橋ていこさんの肝いり、八木さんのプロデュースで始まったわけです。その時には十曲くらい作ったかな。七、八曲は覚えていますけど。

――――その時は俊太郎さんの詩を楽曲化されてないんですか。

谷川 してます。『けいとの たま』とか『かぼちゃ』、『すいぞくかん』などは、ごく初期にできた楽曲です。で、高橋さんが一回か二回歌って、それっきりになっていたんです。

――――でもだいぶ前ですよね。当時賢作さんは何歳くらいだったんですか。

谷川 二十代前半ですね。

■音楽家になるきっかけ■

――――それはすごいな。そもそもどういう経緯で音楽家になろうと思われたんでしょうか。

谷川 高校を出たあと、いわゆるプータローをしていたわけですが、そろそろ何かしなきゃならないって感じ始めたわけです。当時は仲間とセッションして遊んでいたんです。

――――高校生の時にバンドをやっておられたわけですか。

谷川 やっていました。ロック・バンドでキーボードを弾いていました。でも高校の時には、プロになろうという気持ちはなかったんです。むしろまったく自分がなにものであるかわからなかった。大学にも行かず、予備校にも通わずという状態が、一年か二年くらい続きましたね。

軽井沢で新譜『うたがうまれる』のジャケット写真を撮影中のDiVa

――――それは谷川家の伝統ですか(笑)。俊太郎さんも、お父さんの徹三さんと、高校を出ても、しばらく遊んでていいよっていう約束をされていましたよね。

谷川 彼は徹三氏に、遊んでていいよって言われたんですか(笑)。

――――ええっと、俊太郎さんは処女詩集『二十億光年の孤独』刊行当時について、『私はまだ生活的には好きなことをしていられる身分だった。私の父親が親のスネをかじった年齢まで、私も親のスネをかじるという契約になっていたからである』(『あふれるもの』)と書いておられます。

谷川 へぇ(笑)。うちの息子は今十七歳なんですが、僕も徹三氏と同じことを言うと思いますよ。彼はまだ将来が決まっていないですから。

――――でも谷川家の皆さんは、自分の仕事をちゃんと見つけていかれますね。それは強いなぁと思います。

谷川 強いというより、人間として自然な姿だと思います。

――――したいことを何も見つけられないで終わる人も多いですよ(笑)。

谷川 そうすると、引きこもりとかアダルトチルドレンになっちゃうわけでしょう。そういう人も、まわりに少しはいましたけど、音楽業界の人間はみんな、一国一城の主(あるじ)でしっかり働いていますからねぇ。

――――で、それから音楽学校に通われたわけですね。

谷川 アン・スクール・オブ・コンテンポラリーミュージックに二年間通いました。そこで師匠の佐藤允彦に教わったわけです。二年間の授業が終わっても、お師匠さんに付いていることはできるんですが、もう実践だっていうことで、ミュージシャンとして活動を始めたわけです。

――――具体的には何を教わるんですか。

谷川 技法です。バップっていう技法があるんです。チャーリー・パーカー、ディジー・ガレスピー、バド・パウエルなんかが、コード進行を細かく細かく分解して、スイングの次に来るモダン・ジャズの大元になるビバップっていう技法を作ったんです。一年目の先生にそれを習ったんですが、二年目は佐藤さんに教わって、彼はどんな音楽でも来なさいって人ですから、もっと総合的な音楽を習いました。もうちょっと具体的に言うと、一年目はピアノとベースとドラムで、スタンダードナンバーが弾けるようになるまで教育を受けるんです。そうすると歌の伴奏ができるようになって、夜店でギャラが稼げるようになる。

――――夜店っていうのは、どういう場所なんでしょうか。

谷川 ラウンジです。キレイなお姉さんがいて、立て膝でお酒を作って、BGMでジャズが流れているっていう感じですね。今でもあるんでしょうけど、そういう所には出入りしなくなってしまいましたからねぇ。でも黒のタキシード着て、いやネクタイだけでもいいんですが、お姉さんの歌の伴奏をするところから出発しています(笑)。

――――そういう店は、八十年代にはたくさんあったんでしょうか。

谷川 カラオケができる前ですからね。いっぱいありましたよ。

――――今はジャズ・バーのような店しか目につかなくなっていますが。

谷川 今でも夜店はあると思います。ジャズ・バーと夜店の違いは、音楽がその店にとってどういう存在かってことですよね。アートとしてジャズを聞かせるのか、社交の場でBGMとしてジャズが流れているのかという違いです。夜店では、オジサンたちは演奏など聞いていませんから(笑)。

インタビューは谷川徹三氏の旧書斎で行われた

――――それは腕試しって感じですか。

谷川 いや、そうじゃなくて、やっぱり仕事をしてお金を頂くってことが、すごく自信につながるんです。演奏料が支払われる、それくらいは弾けるようになったんだなっていう感じです。自分の能力に対する自信が得られるんです。

――――今、ジャズ・ミュージシャンは高学歴化してませんか。芸大を出た人とか、たくさんいらっしゃるように思うんですが。

谷川 千差万別だと思いますよ。僕らの二周りくらい上の世代はジャズっていうと、クラッシックより劣った音楽だという一種の差別を受けていたと思います。僕のお師匠さんの佐藤さんなんかは、進駐軍のベースでジャズを演奏していた人ですからね。でも僕らの時代には、そういった差別はもうなかった。確かに高学歴化の傾向はあるかもしれませんが、芸大を出ても仕事のない人はないですからね。ただ若い人の中では、早く売れて、有名になりたいっていう意識はすごく強いです。

――――それはどこの世界でもいっしょだなぁ。明日から大先生になりたい作家の卵が増えているように思います(笑)。

谷川 それは時代の潮流で、いかんともしがたいですね。でもちゃんと音楽の知識や技法を身につけている子もいますから、だいじょうぶです(笑)。

――――じゃあ賢作さんは学校を出られてから、すぐにいわゆる夜店で働き始めたわけですね。

谷川 最初のモチベーションといいますか、自分の気持ちを落ち着かせるためには、とにかく仕事がしたかったっていうことです。ピアノを弾いてお金をもらうことが大事だったんです。

――――それまではちょっと不安でしたか。

谷川 親の金で遊んでいたんですもの(笑)。

――――でも大学で、まあ勉強のために進学するわけですが、実際は遊んで暮らす学生生活を送ったら、もっと長い猶予期間があるわけじゃないですか(笑)。

谷川 僕は自分と人を比較しようっていう気持ちがないんだなぁ。自分の将来が心配だったので、学校に行って技術を身につけて、夜店で演奏してお金をもらうってところに当時の落としどころがあったんです。じゃあ詩人といいますか、文章を書く人ってどうなんでしょう。やっぱりエッセイなんか書いて、お金をもらうことが自信になっていくんですか。

――――エッセイなんかも含めて、詩の文筆活動で十分生活できている詩人は、日本では俊太郎さんだけだと思いますよ。あ、銀色夏生さんもいらっしゃいますね。じゃあ原稿が売れなければ詩人じゃないのかというと、そうではないだろうと思います。そんなこと言うと、宮沢賢治や中原中也、石川啄木なんかは詩人でなくなってしまう(笑)。詩は日本語の一部を作る芸術だと考えざるを得ないんじゃないでしょうか。正岡子規の『柿食へば』がテレビなんかで流れるたびに、一円でも振り込んでくれれば彼やその遺族はけっこうなお金持ちです。でも誰も払ってくれない(笑)。お金にはならないけど、優れた詩は多くの日本人の共有財産になっているという面はありますね。詩で食えればいいですが、相当に難しい。歴史的に言っても、リアルタイムで評価が返ってくるとは限らないですしね。そういう意味では、詩人を含めた文学者は、ものすごくミュージシャンをうらやましいと思っているところがあると思います(笑)。

谷川 ミュージシャンは、演奏する場がなければどうしようもないですからね。良くも悪くもダイレクトに反応が返ってきます。詩人の知り合いだと、アーサー・ビナードは、彼は一九六七年生まれで僕よかちょっと若いですけど、最初からあんなに売れてたわけじゃないからね。十年くらい前は、青森のラジオ局でDJをやってましたね。詩人たちは、詩を書く以外に、どっかで生活の基盤を確保しているんでしょうね。

■作曲家としての活動について■

――――賢作さんは、早い時期から映画音楽も手掛けておられますね。

谷川 市川崑監督の『鹿鳴館』の作曲が映画音楽のデビューで、昭和六十一年(一九八六年)です。

――――ジャズから映画音楽などの作曲の世界に入っていく方は、たくさんいらっしゃるんですか。

谷川 みんな目指してはいるんじゃないですか。

――――でも演奏家と作曲家は違いますよね。

谷川 両方やりたい人が大半じゃないでしょうか。自分の演奏だけで食えてる人って、そんなにいないと思うんだけどな。名の売れた人のバックバンドをやったり、ミュージシャンはなにかしら、網の目のようなつながりで生きていると思いますよ(笑)。ああそうそう、『鹿鳴館』はMARUGEN-FILMなので、絶対世に出てこないんです。それに前回の俊太郎とのインタビューでもお話しましたが、『鹿鳴館』を作曲家デビュー作品ってことにしていますが、本当は当時いろんな仕事がぐちゃぐちゃにあって、なにがデビューなのか、自分でもよくわかんないです(笑)。

――――純粋なデビューってことでいえば、ラウンジの演奏でしょうね。初めて対価をいただいたわけですから(笑)。若い頃稼いだお金って、特別ですよね。

谷川 ありがたいものです(笑)。うちの息子には、バイトしろって言ってるんですよ。今までは学校から禁止されていたんですが、この夏休みは働いていいってことになっているんです。自分で働いてみて、それで報酬が得られるってことを、身体で感じてみろよってことですけどね。

――――意外と少ない金額だったり、多かったりの繰り返しですからね(笑)。映画音楽の仕事って、どういうふうに依頼が来るんですか。

谷川 『鹿鳴館』は親父が紹介してくれたんです。市川組にデモテープを持っていってね。市川監督は若い人が好きで、俳優にしろ、必ず一部を若い血に入れ替えていく方ですから、僕の場合も、お前、そんなにやってみたいんだったらやってみろという感じです。

――――昭和六十三年(一九八八年)、平成七年(九五年)、九年(九七年)に日本アカデミー賞優秀音楽賞を受賞されていますね。

谷川 賞はどうでもいいといえばいいんですが、箔がつくんです。勲章と同じですから。

――――仕事がしやすくなる、作曲家としての名刺をいただくということですか。

谷川 そういうことです。でもアカデミー賞は最優秀賞じゃないんですよ。ベストファイブまでは残るんですけど(笑)。

■DiVaについて■

――――スタジオ200の企画で自由詩を元に楽曲を作られて、それをしばらくほおっておいて、平成八年(一九九六年)に高瀬麻里子、大坪寛彦さんとDiVaを結成されるわけですが、また言葉のある音楽をやりたくなったっていうことなんでしょうか。

谷川 スタジオ200当時に書いた『けいとの たま』とか『かぼちゃ』、『すいぞくかん』などの楽曲を、ちゃんとした形でもう一回発表したかったんです。

――――スタジオ200時代には、ライブで演奏しただけで、レコーディングはされなかったんですか。

谷川 してないです。

――――最初のアルバムは、平成九年(一九九七年)ハニカムレコード発売の『なあに/DiVa』でインディーズデビューですよね。十一曲が収録されていますが、七曲がライブ音源です。このアルバムのために書き下ろした曲はあるんですか。

谷川 『スーラの点描画のように』はDiVaのために書きました。『かえる』、『はくしゃくふじん』、『黄金の魚』、『ねむるまえ』、『おやすみスプーン』なんかもDiVaのために書き下ろしました。

――――『スーラの点描画のように』は正津勉さんの詩ですね。すごく歌いやすそうな詩だと感じたんですが。

谷川 ご存知だと思いますが、正津さんはすごい方ですから(笑)。でも仲がいいんです。非常に繊細な方でね。

――――失礼ですが、正津さんがこんなにまともな詩をお書きになっていたのかと、びっくりしました(笑)。

谷川 僕もびっくりした(笑)。

――――『――ベン?/糞、垂れたね。垂れたもんね、糞が。』(詩篇『Oho My God!』)とかの詩の印象が、強烈に残っちゃってますね(笑)。

谷川 正津さんはスタジオ200時代からの知り合いなんです。彼はスタジオ200にゲストで来て、ムチャクチャ乱暴狼藉をして帰って行ったんです(笑)。正津さんが絶叫するのに合わせて、僕も調子に乗ってシンセサイザーを弾きまくってさ。高橋さんが『わたしの会なのに』って言って、怒っちゃってね(笑)。でもそれ以来、正津さんのことが気になっていました。『スーラの点描画のように』は、正津さんが出して来た詩じゃなくて、僕が正津さんの詩集を読んで探したんです。これ、歌にしていいですかってお聞きしたら、『喜んで』と承諾してくださいました。

――――楽曲を作る時に、意味的に音に乗せやすい詩と、字面といいますか、言葉数で音にしやすい詩というのはあるんですか。

谷川 まずフォーマット、言葉数ですね。決まりがあるわけじゃないんですが、音楽的に言うと、八小節があって、それを二回繰り返してからサビに行って、それから八八に戻るというのが、一つの定型としてあります。そういう定型的な作曲の方がやりやすいんです。『星に願いを』でも、『オーバー・ザ・レインボー』でも『サテンドール』でもいいんですが、だいたいそういう作り方をしている。でもそういう定型フォームばっかり意識して書くと、当たり前の楽曲になってしまう。詩は歌にされることを前提として書かれていないわけですが、それを楽曲化する苦労が面白いわけです。定型を破ることにもつながっていく。もちろんどんな詩でもいいわけじゃなくて、ある程度フォーマットがないとできないですけど。それに、詩は自分では書けないですからね。

『なあに/DiVa』(インディーズアルバム/1997年10月)

・定価 2500円(ハニカムレコード)

・収録曲:スーラの点描画のなかでのように/どんぐり/ののはな~やんま/すいぞくかん/かえる/はくしゃくふじん/黄金の魚/さる/ねむるまえ/おやすみスプーン/夕方~スキャットまで

――――けっこう作詞しておられますよ。

谷川 いや、たいした数ではないですよ。なんでこのくらいしか書けないんだろうと思いますもの(笑)。

――――写真、絵画、音楽などのジャンルで優れた仕事をされているアーチストは、非─言語的な感覚の方が鋭いんじゃないでしょうか。素晴らしい文章を書く写真家、画家、音楽家はあまりいらっしゃらないと思います。DiVaの歌詞カードを読ませていただきましたが、賢作さんが選んでおられる俊太郎さんの詩は、彼の特徴をよく捉えた作品だと思います。

谷川 本当に勘です。これは歌にできそうだな、してみようという感じで、一目惚れみたいなものです。

――――詩を選んだ後、パッとメロディが浮かぶものなんでしょうか。

谷川 いや、天から降ってくるんじゃなくて、植物の根が水を吸い上げるように、じわじわ湧き出す感じです。後はピアノの前で集中しているしかないですね。それはDiVaに限らず、今やっているミュージカルの作曲の仕事もそうです。

『そらをとぶ』(1stアルバム/1998年10月)

・定価:2940円(日本コロムビア株式会社)

・収録曲:Read Me/セミ/ほほえみ/抱いて/なにしてても/とか/かえってきた バイオリン/かわからきた おさかな/雨,やむ,やまない…/そらをとぶ/さようなら/かぼちゃ

――――大坪さんが高瀬さんを連れてこられたわけですが、その時、何人かオーディションをされたんでしょうか。

谷川 してません。まず日本語がちゃんと歌える人を探してたんですね。僕は彼女の劇団四季時代を知らないんですが、当時八十年代のジャズシーンでは圧倒的に英語とポルトガル語で歌っている層が多いんです。ジャズの学校でも、歌うのはほとんど英語のスタンダードです。この人たち、意味がわかって歌ってるのかなって感じです(笑)。彼女は日本語の歌を歌いたいという気持ちがあって、そういう意味でもピッタリでした。まさしくDiVa=歌の女神ですね!。

――――確かに詩を素材にすると、普通のポップスとは明らかに違う音楽になりますね。

谷川 でもね、僕が最初何を考えていたかというと、手っ取り早くJ-POPの世界に入りたかったんですよ(笑)。でもそんなうまくはいかないわけです。唯一興味を示してくれたのがコロムビアレコードさんだったんです。DiVaのメジャーデビュー作は平成十年(一九九八年)発売の『そらをとぶ』なんですが、コロムビア発売です。これを出す前に、ピアニストの高橋アキさんの『ハイパー・ビートルズ』という仕事をしたんですよ。ビートルズのナンバーをいろんなミュージシャンがアレンジするという企画で、僕も一曲、ポール・マッカートニーの『I Will』をアレンジしました。その時の担当がコロムビアの岡野さんというデレクターで、彼にDiVaの企画を話したら、面白いですねと言って乗ってくれた。まあ話に乗ってくれたのは彼だけだったんですが(笑)。

『ラブレター』(2ndアルバム/1999年10月)

・定価:2940円(日本コロムビア株式会社)

・収録曲:さみしさ/夢の中にだけ/ラブレター/いつ立ち去ってもいい場所/とおく/どうしていつも/ぴあの/けいとの たま/おんなのこのしあわせ/土曜日の朝/なにしているの/駅の ホームで/夜はやさしい~ひとりで寝るのがこわい子のための子守歌/スーラの点描画の中でのように

――――今はどの業界でも、そういう人すらいなくなってしまった。顔を見合わせて失敗しないようする時代に入ってしまった。なにも決断しなければ、失敗もしないわけです(笑)。

谷川 めいっぱいJ-POP的にやりませんかと僕が提案して『そらをとぶ』を作ったんです。

――――うーん、J-POPではないかな(笑)。大坪さんのアコースティックベースが鳴ると、あ、ジャズが始まると思いますもの。賢作さんのピアノもそうですね。高瀬さんは美声ですが、普通のポップスの歌い方ではないなぁ。やっぱり独自の路線です。

谷川 でもジャズとかクラシックとか、枠に入っている方が売る方としては楽なんですよ。だから最初は『売る側のルール』でやりたかったんです。で、僕はJ-POPの箱の中に入りたかったんだけど、思えば思うほど外れていく(笑)。それで僕自身、DiVaでの音作りにちょっと飽きちゃったこともあって、平成十四年(二〇〇二年)に活動休止して、十九年(〇七年)に六年ぶりに活動を再開した。その時に、俊太郎を呼ぶと人が集まるからってことで、彼とDiVaのジョイントも始めたわけです。

――――そういうネガティブなことを言っちゃダメですよ(笑)。

谷川 いや、そのへんは素直に回顧した方がいいんです(笑)。僕の中では一回終わって、またゾンビみたいに復活したDiVaの今ですから。『そらをとぶ』の後、コロムビアにオファーしても、契約解除みたいなことになっちゃったしね。それでポリスターというレコード会社に企画を持っていったんですが、ポリスターではDiVaでやるのはダメだというので、『谷川俊太郎 SONG BOOK』というオムニバスアルバムを出すことになった。このアルバムにはDiVaのために書いた曲も、そうじゃない曲も渾然一体になって入っているんですが、いろんな歌手の方が歌を歌っています。

『うたっていいですか』(3rdアルバム/2008年03月)

・定価:1500円(troubadour cafe)

・収録曲:うたっていいですか/うしなう/本/うそ/メガネ/ばか/鉄腕アトム

――――けっこう苦労してますね(笑)。

谷川 やはり売れないと苦労しますよ(笑)。J-POP業界での成功した売上目標は、だいたい十万枚くらいでしょうか?。とてもじゃないけどそこまで行かない(笑)。人と組んで仕事をするという面では苦労はしていますね。

――――アルバム『うたをうたうとき』の高瀬さんのライナーノーツは感動的で、『DiVaが活動休止になって/私は うたう ことをやめた。/うたう 必然性がなくなった。(中略)あらためて/DiVaが 再始動した//久々にうたわれるDiVaナンバーは/私の からだ を通り/次々と飛び出していった。/驚いた。/私は うたう というより/こえ だけを放って/その様子を 眺めていた。』と書いておられます。歌う喜びに満ちているだけでなく、とても正確な自己分析だと思います。確かに高瀬さんの声には、『こえ だけを放って/その様子を 眺めてい』るような透明感がある。自分の声に酔っているというより、声に『驚い』ておられるという感じです。

谷川 うん、素直に書いていると思います。

――――高瀬さんの声は、DiVaにものすごく合っていると思います。大坪さんがポンと紹介された方なんですが、そういうことを知らない人が聞いたら、よくこんな声の人を見つけてきたなぁと感じると思います。

谷川 そうですね。本当にそう思います。まあそうこうしているうちに、僕も三十代から五十代になりましたからね。もうあんまりジタバタしないということです。少しずつモノを作るコツがわかってきたという感覚もあります。〝現代詩を歌うバンド〟というDiVaのキャッチフレーズ問題にしても、取っちゃってぜんぜんかまわないんですが、じゃあどこを押していくかっていうと、難しいんですね。インタビューなんかでは、『DiVaってどういうバンドですか』と必ず聞かれるわけです。それに対する答えを常に用意しておかなければならない。それに、答えを用意しておいても、毎年、毎時間、変わっていきますしね。

『詩は歌に恋をする~DiVa BEST』(4thアルバム/2009年05月)

・定価:2500円(コロムビアミュージックエンタテインメント)

・収録曲:歌に恋して/スーラの点描画のなかでのように/ひとり/かわからきた おさかな/セミ/ほほえみ/夢の中にだけ/夜はやさしい~ひとりで寝るのがこわい子のための子守歌/ラブレター/土曜日の朝/どうしていつも/とおく/さようなら/歌われて

――――アルバムを出すごとに変わるはずですよね。今回の新譜『うたがうまれる』には、いろんなタイプの音楽が取り入れられているでしょう。音で冒険している感じがします。

谷川 ようやく余裕が出てきたというか、よけいな事を考えずにスッと音楽が作れるようになった感じですかね。

――――でもまあDiVaのメイン作詞者である俊太郎さんの詩と現代詩はイコールではないですし、むしろ現代詩から外れています。それに、文学業界ではなぜか現代詩のプレステージが俳句や短歌に比べて高いですが、その実態をよく見ると、わけがわからんから敬して遠ざけているという面があります(笑)。少なくとも一般読書界での現代詩のイメージは決して良くない。DiVaの音楽の抒情性や聞きやすさとは、どうもなじまない感じがするんですね。日本語の詩(うた)が聞こえてくるバンドってことで、いいんじゃないでしょうかねぇ。DiVaさんの楽曲では、言葉がものすごく良く聞こえてくるんです。言葉が聞こえてくると、必然的に意味もはっきりわかる。

谷川 まあそういう感じになるのかな。いずれにせよ、まだ聞いたことのない方がたくさんいらっしゃるわけですから、できるだけ多くの方にDiVaの音楽を発信する作業が必要ですね。今年は楽譜集『歌に恋して』も出ましたし、若いミュージシャンの中でDiVaの曲をカバーしてくれる人も現れ始めた。多方面作戦ですね。

『うたをうたうとき』(5thアルバム/2009年05月)

・定価:2000円(トゥルバドール・カフェ)

・収録曲:Take me to a record /こころのすみっこにイスをおいて/Three Melodies /みなもと/みんなやわらかい-for Issei /夏が終わる/どんぐり/Face to /湖上

■祖父・徹三、父・俊太郎について■

――――音のない詩から楽曲を作るのはDiVaさんだけですから、独自性と先駆性の両面でアドバンテージがあると思います。で、ちょっと徹三さんと俊太郎さんのお話をしましょうか。

谷川 うん、その話題ね。でもねぇ、今まで百回以上は俊太郎についてどう思うかっていうインタビューを受けていて、僕の意識の表層にはあんまり言葉や感情が浮かんで来ないんだけどなぁ(笑)。

――――外から見ていると、徹三、俊太郎、賢作さんの三代は、すごくよく似た点があるとと感じるんですが。

谷川 どんなところですか。

――――徹三さんはちょっと剣呑な感じですが、かなりのロマンチストですよね。俊太郎さん編の『母の恋文─谷川徹三・多喜子の手紙』が新潮文庫から出ていますが、それだけじゃなくて、徹三さんの骨董コレクション集『黄塵居清賞─私の眼とこころ』を眺めていても、普通の骨董好きじゃない。勇気をもって誰も見たことのない物、自分が驚くような物を買っていた方です。もちろんベースはしっかりしていて、その上で冒険されている。文筆家としての徹三さんの仕事も同じで、哲学をベースに文芸批評にも興味の幅を拡げていかれた。俊太郎さんや賢作さんも同じようなところがあるんじゃないでしょうか。俊太郎さんの詩の書き方は、小さい世界から大きな世界を描き、大きな世界から小さい世界に揺り戻ってくる。それに、普通の詩人はたいてい一つの書き方しかもっていないんですが、非常に多様な書き方をなさる。変化し続けています。賢作さんもそうでしょう。ジャズがベースですが、楽譜を書いて作曲やアレンジもされるし、DiVaでポップス調の楽曲もお作りになる。でもどこか既成の枠を外れている。徹三さん、俊太郎さんも、枠にはまっているようではまらない方ですよ(笑)。

谷川 俊太郎との親和性は感じます。朗読とピアノをやっている時も、時間感覚というか、沈黙が好きなところは似ています。徹三氏に関してはなんとも言えないですね(笑)。でも徹三氏にDiVaを聞かせたかったです。聞かずに亡くなっちゃったからね。彼はまずベートーベンなんだな(笑)。十八歳くらいの頃、ベートーベンの弦楽四重奏ボックスセットをプレゼントされたのを覚えています。もちろんちゃんと全部聞きましたよ。僕の音楽では、『竹取物語』は聞いていたかな。あれはサントリーホールでフルオーケストラで、合唱隊を入れて演奏したんです。ああいう大仰な音楽に対する徹三さんの評価は高いんです。『すごいぞ賢作』みたいなね(笑)。

――――徹三さんは、一時期、国のことを憂いた哲学者でもありましたからね。

谷川 徹三氏の書いたものは、ほとんど読んでないからなぁ。というか、読んでも訴えかけてくるものがないんだな。いや、真剣に読んでないだけかも(笑)。『母の恋文』でも、祖母の、多喜子さんの恋文は本当に魅力的ですよ。ユーモアもあって、恋する気持ちも伝わってくるんだけど、徹三さんから多喜子さんへの手紙は、もし友達だったら説教すると思います(笑)。

――――戦前の一高卒の京大生ですから(笑)。恋愛至上観念みたいなものがある時代です。でも俊太郎さんも、ご自分は多喜子さん似だとおっしゃっていたから、谷川家では多喜子さんの方が人気があるのかな(笑)。徹三さんは、日常的にはどういうお祖父さんでしたか。

谷川 今話をしている座敷は、昔の徹三さんの仕事部屋でね。若い頃は、ここからパンパンと手を叩いて、『たぁきこー』って呼ぶんですよ。今はそれも夫婦の愛のあり方の一つとして分かりますが、子供の頃はそれを聞くのが耐えられなかった。それはそれとして、徹三さんは多喜子さんが脳出血で入院した時に、『僕には多喜子さえいればいいんだ』って泣いていました。なのに浮気をしていた(笑)。そういうものすごくアンビバレントな徹三さんの姿が、二十代、三十代の頃はとってもイヤだったんですが、この歳になるとすごくよくわかります。そこが人間たるゆえんなんだなぁって(笑)。

――――学校の国語の教科書に、俊太郎さんの詩は載っていなかったですか。

谷川 載っていませんでしたね。

――――それはラッキーかも。父親の詩が教科書に載ってると、居心地悪いでしょうからねぇ(笑)。でもお父さんが物書きだと、子供の頃から書いたものを読む機会はあるんじゃないですか。

谷川 いや、読まなかったです。

――――あえて読まないでおこうという感じですか。

谷川 興味がなかったと言うか、詩を愛でる感性が欠如していたのでしょう(笑)。

――――いや、賢作さんは音の詩人だと思いますよ。賢作さんの音楽家としての勘は、ちゃんと俊太郎詩の本質的作品を選んでいます。

谷川 最初に印象に残ったのは、昭和四十八年(一九七三年)の市川崑監督の『股旅』ですね。市川監督と俊太郎の共同脚本になっています。俊太郎の方は、市川さんにシナリオをズタズタにされたと感じていて不満だったんですが、僕の方は、初めて親父はこんな面白い仕事をしてるんだなっていう認識を持ちました。そういうきっかけが時々あるんです。でも面白いと感じたのは、たいてい映画の仕事だな。

――――賢作さんは、子供の頃から映像とか音楽とかがお好きだったんですね。

谷川 そうです。明らかに音楽的人間ですね。

――――アルバム『うたをうたうとき』に、賢作さん作詞・作曲の『Take me to a record shop』という曲が収録されていますが、初めて買ったレコードはなんですか。

谷川 覚えてないですが、多分、クラシックのLPレコードだと思います。

――――クラシック、ジャズ、ロックなんかを、なんでもゴチャゴチャに聴くタイプだったんですか。

谷川 そんなことないです。小さい頃はクラシックピアノを習っていましたから、クラシックです。高校に行ってからロックを聴き始めました。それから音楽学校に通って、とにかく技法としてジャズを勉強しようということでジャズを聴き始めた。最初、何を聴いていいかわかんないから、ジャズはイヤイヤ聴き始めたんですよ。で、最初は本当にピンと来なかった(笑)。でも聴くことで何かが生まれてくる。聴くことも一種の訓練ですから。だから仕事になったジャズを聴いたのが一番遅い。子供の頃、家でジャズが流れていたっていう記憶はないです。ジャズはまず歌がないことに異和感がありました。地味だし、なんかつまんねぇなぁって感じで(笑)。でも授業と完全にシンクロしてましたから、聴いているうちにジャズがだんだんわかってきた。

――――賢作さんは最初否定形から入って、そのうちどっぷりはまるってことが多くないですか。

谷川 そうそう、多いです(笑)。最初は疑いから始まります。このインタビューの前に、金魚屋さんが小規模なアンケートをやってくださって、DiVaの印象を、『谷川俊太郎のバックバンド』って答えておられる方がいらっしゃいますね。これはちょっと意地悪だなぁ(笑)。でも一緒にやってると、外からはそう見られてしまうことが多くて・・・(ため息)。

――――いろんなことを言う人がいますから。物書きもメチャクチャ悪口言われますよ(笑)。

谷川 まあそう言われることも覚悟の上で、これからも俊太郎と共演していくと思います。でも単体で動いた方がいい場合もあって、DiVaの新譜『うたがうまれる』のツアーも、これから組んでいきます。

――――俊太郎さんと朗読で共演されている時の賢作さんのピアノの弾き方は、確かに沈黙、音が鳴っていないことに対してセンシティブだと思います。

谷川 これも否定から入るんですが、朗読のバックで音楽が流れていて、これはよかったなぁっていう記憶が本当に少ないんですよ(笑)。僕はコントラバスとかサックス単体が好きですね。言葉に対して音が線で入ってくるといいんですが、ギターとピアノでこの人すごいなぁっていう人は少ないですね。高橋悠治さんくらいかな。

――――『うたがうまれる』は、九月五日に開催される西麻布・新世界でのコンサートが最初になりますね。

谷川 あのライブハウスは僕らを本当に贔屓にしてくださっていてね。スタッフの方が、DiVaを応援してくださっています。

■新譜『うたがうまれる』について■

――――『うたがうまれる』には『Three Melodies 2』が収録されています。これは前作『うたをうたうとき』収録の『Three Melodies 1』の続編で、内容的にはDiVaのことを歌った楽曲ですよね。

谷川 『Three Melodies』ですから、もう一曲書こうと思っているんですが、まだ書けていないんです(笑)。ものすごくテクニカルなことをやりたいなという気持ちがあって、『Three Melodies』のシリーズがあるんです。

――――テクニカルといいますと。

谷川 グチャグチャなメロディなんだけど、現代音楽じゃなくて、ジャズの感覚で歌える、演奏できる曲っていうことです。

――――『うたがうまれる』の詩は、一曲を除いて俊太郎さんですね。

谷川 そうなっちゃいましたねぇ。

――――意図したわけではないんですか。

谷川 うん。ポリスターレコードで『谷川俊太郎 SONG BOOK』を出したでしょう。あれには高瀬さん以外の歌手が歌った曲がたくさん収録されているんです。業界用語でセルフカバーっていうんですが、あの中から、DiVaでちゃんと演奏したい曲を選んでいったら、結果的に俊太郎詩が多くなってしまった。今回、『谷川俊太郎 SONG BOOK』から『あなた』、『あやつり人形劇場』、『ころころ』なんかをDiVaで録音し直しました。

――――『谷川俊太郎 SONG BOOK』では、俊太郎さんが『歌っていいですか』を朗読されています。これはアルバム『うたっていいですか』の表題作になって楽曲化されていますね。ベストアルバムの『詩は歌に恋をする~DiVa BEST』でも冒頭で俊太郎さんが『歌に恋して』を朗読されていて、今回のアルバム『うたがうまれる』で楽曲化されています。最初朗読なんだけど、楽曲化される詩がけっこう多いですね。

谷川 そうなんです。アルバムに俊太郎の朗読を収録すると、やっぱり歌にしたいなぁっていう気持ちが湧いてきますから。

――――『歌に恋して』はタンゴでしょう。

谷川 ハバネラもどきです。イントロは『カルメン』のメロディをそのまんま引用しています。

――――非常に面白いと思ったのは、四曲目と五曲目の『数える』と『黒い王様』が、一種の組曲のように聞こえるんですね。民族音楽っぽいんですが、なにか大きな曲の一部のような感じです。

谷川 それはプロデューサーとして意図的にやったことで、この曲に関しては、曲間も詰めてマスタリングしています。『数える』は今回初レコーディングなんですが、わりと初期の曲で、うまくアレンジが仕上がらずにほおっておいてあったんです。

――――アレンジは大事ですよね。

谷川 今回は、パーカッションに海沼正利さんが参加してくれたことがすごく大きいですね。彼が出してくるアイディアは非常に豊富でウィットに富んでいてすばらしい!。

――――DiVaの楽器担当は賢作さんと大坪さんで、レコーディングになるとゲストミュージシャンが参加されるわけですが、アレンジはどう決めていくんですか。

谷川 レコーディングスタジオにいる全員で決めます。DiVaは三人で演奏することが多いんですが、海沼さんが入ってきたら四人でアレンジを考えます。歌もアレンジですから。

――――高瀬さんの声は非常に魅力的ですが、時々歌を楽器として使っている感じがすごくします。スキャットとかジャズっぽい歌い方もされている。意味があるのかなと思って聴いていると、ぜんぜんない(笑)。高瀬さんの声はクリアですから、意味がある詩を歌うとすぐわかる。音の声があるから、詩を歌い始めると意味がスッと耳に聞こえてきます。

谷川 それはだんだんできるようになってきたんですよ。高瀬さんの音楽家としての成長ですね。最初は書いてあるものから抜け出せませんでしたから。常に僕が指示を出していたんです。

――――じゃあ高瀬さんは、基本的にはあまりアドリブはおやりにならなかった。

谷川 昔はそうですね。四季時代は書かれたものしか歌っちゃいけないわけだから、DiVaでもっと好き勝手やろうよという方向にもっていったってことですね。

『うたがうまれる』(6thアルバム/2013年07月)

・定価:2500円(トゥルバドール・カフェ)

・収録曲:あなた/ころころ/しあわせ/数える/黒い王様/うそつき きつつき/歌に恋して/あやつり人形劇場/階段の上の子供/Three Melodies 2/すり/はこ/腕の家(カイナのいえ)/いるか/私たちの星

――――『あやつり人形劇場』はちょっと歌謡曲っぽい。武満徹さん作曲の歌謡曲は、ああいう感じだったような気がします(笑)。

谷川 Fマイナーの出だしでね(笑)。あの詩は俊太郎なんですが、作曲家としては、もうちょっと言葉数を書いて欲しいなぁと思うんですね。そこが難しいところなんです。できるだけ原詩に手をいれたくない。一部繰り返したり、前後を入れ替えたりはしているんですが、できるだけ手を加えたくないんです。

――――元々制約があるから面白い音楽なので、手を入れるときりがなくなってしまうということはあるでしょうね。『うそつき きつつき』、『いるか』は俊太郎さんの詩集『ことばあそびうた』から採っておられますね。

谷川 『うそつき きつつき』はうまくいった曲だなぁ(笑)。日本語のキツツキの音感を活かせた。海沼さんが木琴を演奏していて、それもピッタリ来た。だからミュージシャンの影響は大きいですよ。『いるか』は語感のまったり感でああいうロマンチックな曲想になっている。

――――原詩はすごく短くて、ノンセンス詩ですよね。

谷川 『ことばあそびうた』も含めて俊太郎の詩は、とにかくたくさん合唱曲になっているんです。DiVaの曲でも、これを合唱曲に編曲してほしいなという願望もあります。現代音楽の方が作曲しておられる俊太郎の詩は、なんかときどきおかしい感じがするんです。観念的でアカデミックな感じで、もっと柔らかく遊んでいいのになぁと思います。でもこの前の俊太郎とのインタビューで、彼が合唱曲を書くと譜面が売れるから、作曲家はたくさん合唱曲を書くと言っていたでしょう。あれはちょっとまずかなったかな(笑)。彼の発言なので、僕は切ることはできないですが。

――――俊太郎さんとお仕事をされるときは、あまり打ち合わせとかはされないんですか。

谷川 しませんね。MCとかでは、できるだけ本音を言おうということにしています(笑)。でも音楽家としては、合唱に対するスタンスは難しくてね。合唱曲を書いて下さいという依頼はけっこう来るんですよ。きちんと作曲料が支払われるし、大勢で歌うから作曲家としての名前をアピールできたりもするんですが、なんかしっくりこないところがある。武満徹さんの『死んだ男の残したものは』(詩・谷川俊太郎)や『小さな空』(武満徹・作詞作曲)は、最初は合唱曲だったんです。それはそれで素晴らしい作品ですが、曲のメロディの素朴な魅力が引き出されたのは、やっぱりソロになってからのような気がします。

――――人間の優れた声が最高の楽器であることは確かで、そういう声があるときは、歌い手は一人でいいという面はありますね。『すり』はスチールパンを使っておられて、これも海沼さんの演奏です。

谷川 そうです。こういう音が渾然一体になっているのがDiVaらしいと思います。『はこ』と『しあわせ』は俊太郎詩ですが、カワイ音楽教室の『音のゆうびん』という季刊誌で連載をしていた時の曲なんです。詩は僕が選んで、子供たちのために曲を書くという企画ですね。季刊誌だったので、締め切りにせかされなかったのがよかった。それをいち早くDiVaで録音することにしたんです。次のアルバムも、大曲もあれば、しゃれた息抜きもあるという構成にしたいと思っています。

――――ベストアルバムで言えば、『スーラの点描画のように』とか『土曜日の朝』、『さようなら』なんかは名曲だと思います。それに『うたをうたうとき』に収録されている中原中也詩の『湖上』ね。あれは微妙に半音階あがったりさがったりのDiVaらしい曲です。カラオケで歌うのは難しいかもしれませんが(笑)。

谷川 音楽を売るという面から言えば、カラオケの曲目に入るのは必須なんですが、残念ながらまだDiVaは入ってないです(笑)。

――――『さようなら』はいけますよ。CDで聴いている限り、高瀬さんは非常にシンプルに歌っておられる。本当はすごいテクニシャンなんですが。あ、でもシンプルな曲の方が歌いにくいのかな(笑)。新譜の『うたがうまれる』で、『うたっていいですか』、『うたをうたうとき』と続いてきた〝うた〟シリーズは完結ですね。

谷川 次作を作るまでには時間がありますから、とりあえずまだ聴いていない方に聴いていただくというのを目標にしています。CDの流通もだいぶ変わってしまいました。本屋さんも厳しいでしょうけど、レコードショップもすごく少なくなっています。ネット流通も完全に成熟しているとは言えないけど、amazonが大きな力を持っているのも確かです。iTunesの対応も考えなくっちゃならないですしね。

――――今回のアルバムジャケットは、DiVaのお三人の写真ですね。『うたがうまれる』で、『うたっていいですか』は高瀬さんお一人の写真でしたが。

谷川 僕の中では、DiVaの顔は高瀬さんだから、ビジュアルは彼女で行こうという気持ちがありました。でもやっぱり三人じゃないと伝わらない面があるんだな。高瀬さんにインタビューに答えてもらっていた時期もあるんだけど、今は僕が話さなければならないと思っています。

――――賢作さんがDiVaの仕掛け人でプロデューサーですからねぇ。高瀬さんと大坪さんは、音楽のテクニックとかについては無限にお話されそうですけど、アルバムコンセプトなんかについては、賢作さんがお話になった方がいいかもしれない(笑)。でもバランスが取れた素晴らしいバンドだと思います。

谷川 ありがとうございます。今はJ-POPの箱の中に入りたいという気持ちはなくなりましたね。宙ぶらりんといえば宙ぶらりんなんですが、独自路線を突き進んでいきたいと思います(笑)。

――――今日は長時間ありがとうございました。

(2013/07/02)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

■ DiVa 『歌っていいですか』 詩・谷川俊太郎 曲・谷川賢作 ■ (アルバム 『うたっていいですか』 収録)

■DiVa新譜『うたがうまれる』発売中!■

■DiVa関連コンテンツ■

■谷川賢作オフィシャルサイト■

■DiVa取り扱いネットショップ fuku no tane■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■