小説の魅力のひとつは、語られた事実以上のものを、直示的あるいは直喩的に語るよりもときにずっと雄弁に伝える力にあると思います。

その手段の一つが暗喩、メタファーです。

登場人物の心理状態を「怒りで頭が沸騰している」とか「身を切られるような思い」と直喩によって語るのではなく、一輪の花のゆらめく描写だけで表現する。このようなメタファーは、必ずしもひとの心理状態や個々の事実や事件といったものごとに対して用いられるとは限りません。描かれた人物のキャラクターはもちろん、作品全体がそっくりその時代や社会のメタファーになっていることもあります。作者自身が意図して表現することもありますが、巧まずしてそうなっている場合も多い。すぐれた作品はえてしてそうです。

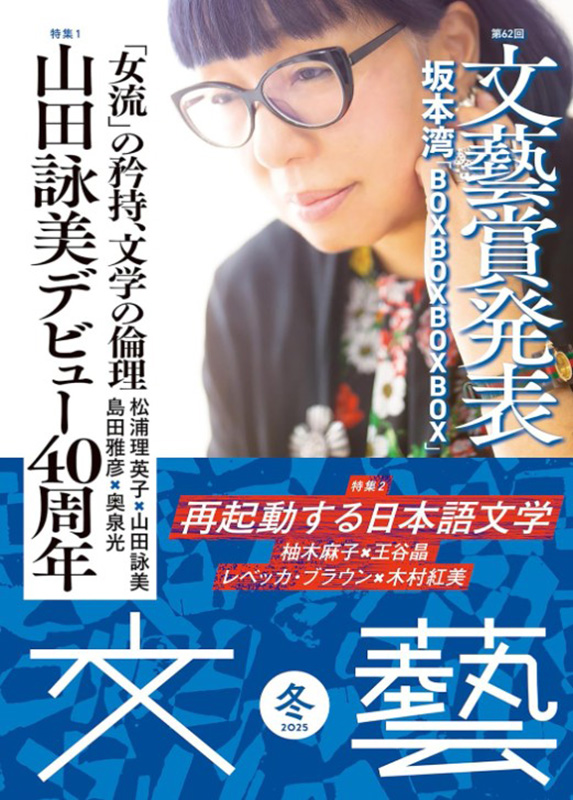

本年度の「文藝賞」を受賞された坂本湾さんの「BOXBOXBOXBOX」は、そんなメタファーが散りばめられた作品です。

タイトルに「BOX」が四つ連ねられたのも、舞台となっている宅配所のベルトコンベアを流れる箱たちを意味するだけでなく、「箱」をモチーフにした作品全体を視覚的に示すメタファーになっていますし、宅配所という空間そのものの表現であるとも、そしてその中に幽閉された登場人物である四人の表徴とも言える。そもそもわたしたちは、中身の見えない箱のような存在としてただ流されていくだけではないか、と。

この小説は前回紹介した更地郊さんの「粉瘤息子都落ち択」と比べて短いぶん、ぎゅっと凝縮され完成度の高い作品であると思います。

濃霧のたちこめるなかに箱がある。いくつもの箱たちが列をなして、擦り切れて、潰れた角を剥き出しにして、沈黙している。トラックの揺れと運転手たちの厳つい掌を経由してきた箱は、宅配所に蔓延する霧のなかで、摩耗して銅の色をしている。

(坂本湾「BOXBOXBOXBOX」)

いい出だしです。「霧」「箱」「列をなして」「擦り切れて」「宅配所」「蔓延する」「摩耗して」……物語に必要な舞台設定が最初の三つのセンテンスに表現されています。

宅配所は日中いつも霧に包まれています。「霧」は外部も境界もないこの世界ぜんたいのメタファーです。小説では、定期バスを利用しないと出入りもままならない陸の孤島を表現しています。トラックで運ばれてくる箱はそこでベルトコンベアに乗せられ、NS-185といった識別番号で管理され荷分けされ、中身がなんであるか、どこから来て、どこへ行くかもわからないまま別のトラックに乗せられて、ふたたびどこかへ運ばれて行きます。「識別番号」をはじめ、これも現代社会を描くさいに小説や映画、マンガで用いられる要素です。

この孤島で労働に従事する四人の登場人物のエピソードが第三人称で語られます。四人はそれぞれ境遇はちがいますが、孤島の中に幽閉された囚人のように苛酷な単純労働に耐えている点ではおなじです。

なかでもフォーカスされるのが安という若者です。かれはこのルーティンに耐えるために、流れて来る箱の中身をいつも想像しながら過ごしています。

ふと訪れるその瞬間に、安は巨大な欲望を感じた。テープを引き剥がし、蓋を開けて、覗き込みたい、想像の答え合わせをしてやりたいという欲望に駆り立てられた。案は労働のうち半分ほどの時間を、箱のなかに何が入っているだろうか、ということを考えて過ごしていた。

(同)

四人のうち唯一の高齢者であり、重病に罹った妻を看ながら宅配所に勤めている斉藤にとっては、どちらも逃げ出したい場所でした。

妻を失った後の人生を考えさせる、自らの肉体にひそむ大きな動物を黙らせるために慣れない酒を試したが、その動物は風船のように大きく膨らんでいくばかりだった。彼の肉体は崩壊する土砂のように、重力のいいなりになった浮遊感の中にあった。

(同)

そのあげく、斉藤は常習化してこっそり職場に持ち込んだアルコールとともに、胃の内容物をベルトコンベア上の荷物の上にぶちまけてしまいます。

新人の派遣社員・稲森は、ここに長く勤めるつもりは端からなく、行きたい派遣先が決まるまでのつなぎとして選んだにすぎません。けれど採用は決まらず、ふてくされる毎日です。

濃霧のなか、くたびれて椅子に座っていた。日は沈みかかり、流れる荷物は少なかった。荷物に悪態をついたり、投げ飛ばしたり、爪で傷つけることに飽きた稲森は、椅子に座って脚を組んで、流れゆく荷物を眺めながらこの職場の転覆を夢みていた。

(同)

四人の中で唯一、人を使う側の立場にあるのが神代です。とはいえ上司にこき使われるという点では皆と変わりません。そればかりか、この宅配所で起きるトラブルはたいてい彼女が一人で負い、対処しなくてはなりません。斉藤の吐瀉の後始末もそうです。

ゆっくりと食事をとることもできずにトラブルに対応する。このストレスを殺すために、脳内で音楽を爆音で流した。死ね。死ね。まろびでる殺意をリズムに乗せて頭蓋骨の内側に叩きつける。

(同)

とまあこんな感じです。

安はあるときひょっとした出来心で荷物の一部を盗んでしまい、ロッカーへ隠します。

安は盗みのことを考えると脳内から言語が滲み出してきて、腔内に滴り落ちる快楽物質で歯と舌が躍り出しそうになる。唇から出られずに腔内で反響する数々の言葉は、やがて喉を通り胃に溜まって消化不良の蟠りとなって血管に滑り込み全身に回っていく。言語の濁流に安は驚いていた。

(同)

盗みは安にとって常習化しつつある快楽で、個人ロッカーに溜まったコレクションを眺めて恍惚としています。かれが盗みをはたらいていたところを、稲森は見ていました。安にそれを告げて以来、ぎくしゃくする二人。

神代にもそれはバレていました。逆ギレした安と言い合いになった末、神代は出て行くかれにこう叫びます。

「お願いですから、たとえあなたが盗んでいたって、盗みすぎてはいけない! 頼みましたよ!」

こうして互いにバラバラで反目さえし合っていたこの四人が、一つになるときが一瞬だけ訪れます。

安はいまの考えをすらすらと口にできた。「どうしてずっと黙っていたんだろう。孤独に真面目に働くのはつらいのかもしれない」

「この前はごめんね」稲森は唐突に謝罪した。「ずっと謝りたかったんだ、急に疑うようなことをしてごめんなさい」

「かまわないですよ。実際、私は盗みをしてたんだから。見ていたんですよね?」

「荷物を持っていったところを見ただけ。本当に盗んでいたの? すごいね」

「わかるよ、そういうことをしたがるのはね」いつのまにか斉藤が欄干に寄りかかっていて、二人に話しかけてきた。

「こういう流れ作業をしているとね、ある日とつぜんパニックになってしまうような感じ。単純作業を拒絶する、脳の黒い部分が肥大化して、すべてを放り出したくなってしまうんだ」安はおなじょうなことを自分も考えていたことを思い出した。

[中略]

話を聞いていた神代が階段を上がってくる。「斉藤さん、あなたには悪いことをしたね [中略] なぜ非正規の私が非正規のあなたたちを叱らなければならない? 自分で自分を殴っているような気持ちだ」「あなたがくれた椅子のおかげで私は快適に仕事ができた。感謝している。私はあなたのことが好きだよ」「私も、箱を壊してしまったこと、申し訳ありませんでした。もっと早く、あなたとちゃんと話せればよかった」「私だってあなたに迷惑をかけないように箱を盗んでみせますよ。安心してください」私たちはそう口にすると、顔を見合わせてにんまりと笑いあった。

(同)

このくだりは、ささやかな連帯とクーデターの可能性を読者に抱かせる、うつくしい場面です。最後のセンテンスで「私たち」という一人称複数形が用いられていることに注目して下さい。

くり返しますがこの小説はよく錬られた、完成度の高い作品です。ですが、ただひとつ言わせていただきましょう。この物語の後日譚ははたして必要なのでしょうか。こう言うと物議をかもしそうですけど、神代、稲森、斉藤、そして安という四人のその後のエピソードは、なくてもよかったとまでは言いませんが、その前の場面で終わってもよかったのではないでしょうか。その前の場面とは、神代が錯乱状態に陥り、昏倒して救急車で運ばれてから、

身体は大きな汗の粒を放出し続け、霧と混ざり流れていく。いうことを聞かない身体の中で、私たちの労働と回転はいつまでも、いつまでも続いた……。

(同)

と語られるこの場面です。読者がここで注目すべきは、人称の変化です。それまで三人称で俯瞰するような叙述が続いた後、ここに至ってふたたび「私たち」という一人称複数形があらわれ、ピリオドが打たれる。

この閉鎖空間は、わたしたちの棲む世界そのものです。逃れるすべなどない。その外はないのだから。「私たち」という人称表現を含むセンテンスは、その寓意表現です。ここまでで作品はじゅうぶん完成しています。

その後のエピソードでは、四人が宅配所を脱出してそれぞれの新しい人生をスタートする様子が描かれます。安ひとりは宅配所にとどまりますが、それも自ら選び直した結果です。この四人は、三人称の叙述の中に一人ずつ意識的に「私」という一人称の叙述を交えて順番に丁寧に描かれます。

作者の意図はわかります。かれらは「箱」の外へ逃れ、「私」自身の人生を選択した。けれどそこはほんとうに外なのだろうか。外に出たつもりでじつはもっと大きな「箱」の中にいるだけではないのか、と。だからこのエピソードはぜひとも必要なのだという作者の思いはわかるんです。しかし読者は、そんな作者の意図を感じ取れたとしても、とるもとりあえずホッとひと息ついてしまいます。「つまりすべてはうまくいき、精神と肉体はふたたび共鳴をはじめた」ように思わせてしまうからです。

これは筆者の好みの問題かもしれませんが、せっかく読者に悪夢を見せつけ、宙吊りにして終わらせた、さきほどの箇所で作者が終わりにしたくないのだったら、続きは読者を思いきり安堵させておいて、もう一度悪夢の中に投げ入れるという、ジェットコースター的なメリハリある展開が欲しかったと思います。ワガママな注文でしょうか。だからこそその後、安はふたたび霧の中へ包まれていくのですが、偽りの希望を抱く読者はこのラストでふたたびドキリとすることはないでしょう。表現効果として、この点がちょっぴり残念です。

さて、前回取り上げた更地郊さんの「粉瘤息子都落ち択」も今回の坂本作品もそうなんですが、読んで思ったことは、小説という狭い入口を通り抜けて、作家たちの労作である箱庭の中をひとしきり経めぐってみると、そこに共通する箱庭造りのコンセプトというか、ライトモチーフがあるように思えることです。これまた「文法」と言っていいのかまでは、わかりませんが。

「生きづらさ」というモチーフです。

二つの作品も同様ですが、たいていの小説の登場人物は、社会のさまざまな圧力の中に囲われるようにして暮らしています。かれらは何かしら息苦しさを感じ、「生きづらさ」を抱えている。かれらが自ら負う痛みや不安や葛藤やもがきをつうじて、それぞれが自らの生きる場所を模索し、見出し、あるいは再発見していく。できなくて彷徨い続ける者ももちろんいる。その姿に共感する読者もまた、おなじ境遇にあるからこそです。箱庭に咲く花や植樹たちはそれぞれ異なります。ですが、そこに共通する庭造りのありようが、国境を越えて多くの人びとに支持されているのです。

でもこれ、よくよく考えてみるまでもなく、いまの社会だけに特有の話ではありません。もとより近代小説の王道を往く物語ではないでしょうか。日本なら漱石しかり。芥川しかりです。近代小説がそんな「生きづらさ」の物語から出発したと言っているのではありません。そもそもそのような物語を書くことが近代小説だったのではないでしょうか。もちろんこれにあてはまらない小説だってありますが、この王道は、今日に至るまですこしも変わっていないように思えます。小説がいまなお生き残っている事情は、そのあたりにもありそうです。つまり人間の本性とそれから構成される社会というやつは、百年や二百年では変わらないということですね。

萩野篤人

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■