自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

by 金魚屋編集部

池上晴之(いけがみ・はるゆき)

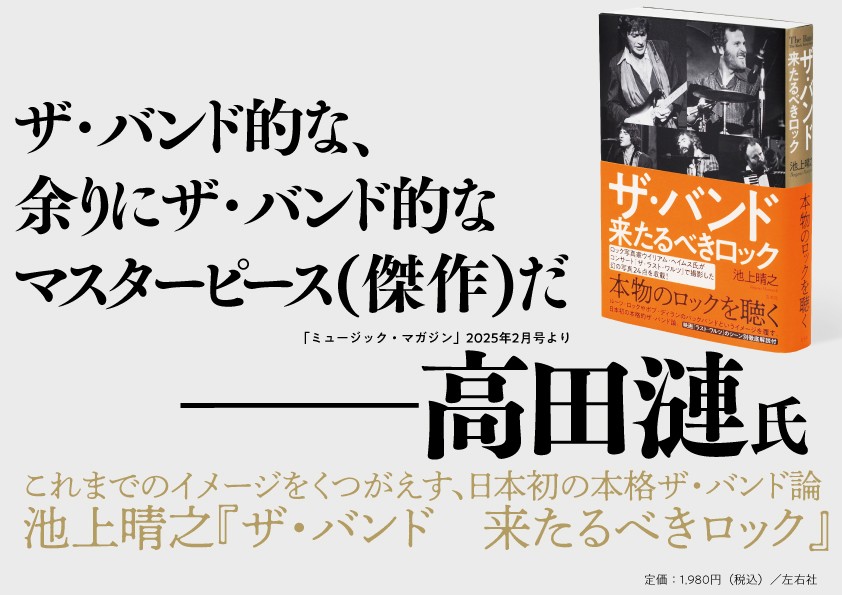

一九六一年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。批評家。編集者として医学、哲学、文学をはじめ幅広い分野の雑誌および書籍の制作に携わる。著書に、文学金魚で連載した「いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう」に書き下ろしを加えた『ザ・バンド 来たるべきロック』(左右社)。

鶴山裕司(つるやま ゆうじ)

一九六一年、富山県生まれ。明治大学文学部仏文科卒。詩人、小説家、批評家。詩集『東方の書』『国書』(力の詩篇連作)、『おこりんぼうの王様』『聖遠耳』、評論集『夏目漱石論―現代文学の創出』『正岡子規論―日本文学の原像』(日本近代文学の言語像シリーズ)、『詩人について―吉岡実論』『洗濯船の個人的研究』など。

■谷川雁と堀川正美は伝説的詩人か■

池上 今回は鶴山さんの提案で谷川雁と堀川正美をセットで論じるわけですが、谷川雁は大正十二年(一九二三年)生まれで、「荒地」派では田村隆一と同い年です。堀川正美は昭和六年(一九三一年)生まれで、谷川雁より八歳年下で従軍もしていません。終戦時には十四歲だった戦中派です。どうしてこの二人をセットで論じるのかなと思っていろいろ資料を調べているうちに、なるほどなと思うような共通点に気づいたんです。

ぼくらは昭和三十六年(一九六一年)生まれですが、谷川雁はぼくらよりひと回り上のいわゆる団塊の世代、昭和二十二年(一九四七年)から昭和二十四年(一九四九年)生まれの人、全共闘世代と言ったほうがいいかな、現在七十代後半ぐらいまでの人を中心によく読まれていたと思います。と言っても、全共闘世代の人も谷川雁が詩人あるいは評論家として活動していた一九五〇年代後半から一九六〇年代前半にリアルタイムで読んでいたわけではありません。谷川雁は一九六一年に吉本隆明と村上一郎と三人で「試行」を創刊しました。吉本隆明は大正十三年(一九二四年)生まれで谷川雁の一つ年下ですが、六〇年安保闘争から七〇年安保闘争を経て現在まで広く読まれているわけですけれど、谷川雁の詩や評論はぼくらの世代でも読んだことがある人は少ないのではないでしょうか。

一方、堀川正美は、ぼくらが大学生だった一九八〇年代頃までは、現代詩に関心のある人にはよく読まれていて人気のある詩人でした。堀川さんはご存命ですけれど、現在では堀川正美という名前は谷川雁よりも知られていないように思いますし、彼の詩や評論を読んでいる人も少ないでしょうね。

この二人の共通点は、ある時点で詩を書くのをやめてしまったことにあります。谷川雁は昭和三十五年(一九六〇年)に刊行した国文社版『谷川雁詩集』の「あとがき」で、「私のなかにあった「瞬間の王」は死んだ」「人々は今日かぎり詩人でなくなったひとりの男を忘れることができる」と書いて詩をやめてしまった。ぼくらが生まれた一九六一年にはもう詩を書いていなかったわけです。評論も一九六五年辺りで執筆活動をやめてしまいます。

もっとも、谷川雁は実は執筆をやめてしまったわけではありませんでした。詩壇や論壇での執筆活動こそしていませんでしたが、昭和六十年(一九八五年)には六十二歳で『海としての信濃』という詩集も出していますし、晩年までいろいろな作品を書いています。ですが、一般的には一九六〇年に「詩をやめる」と宣言したと受けとめられ、そのインパクトは大きかったと思います。

堀川正美は谷川雁のように断筆宣言をしたわけではないのですが、昭和五十三年(一九七八年)に全詩集『堀川正美詩集1950-1977』を刊行し、翌年の昭和五十四年(一九七九年)に一九五五年から一九七六年までの全評論を集めた『詩的想像力』を刊行した後は詩も評論も書かなくなった。ぼくらが大学生だった一九八〇年代前半には、すでに詩も評論も書いていなかったんですね。

ぼくらが若い頃は、小林秀雄の影響もあって、文学青年の間ではアルチュール・ランボーが伝説的な天才詩人として憧れの存在でした。ランボーは長編詩「酔いどれ船」を十七歳で書いてヴェルレーヌに絶賛されましたが、二十歲で詩をやめてしまいました。単独の詩集としては『地獄の季節』と『イリュミナシオン』しかありません。谷川雁も戦後詩人としては『大地の商人』(一九五四年)と『天山』(一九五六年)だけしか出していませんし、堀川正美も『太平洋』(一九六四年)と『枯れる瑠璃玉』(一九七〇年)の二冊だけです。

ランボーはパリ・コミューンや革命を支持する詩も書いていましたが、詩をやめてからはアフリカに渡って貿易商になりました。谷川雁も執筆活動をしている間は同時に大正炭鉱の労働運動にコミットしていましたが、執筆をやめて株式会社テックという会社に入り、その後は語学教育の実業に携わったことが知られています。何でそんなことが知られているかというと、これは吉本隆明がこの時代の谷川雁について書いていたからです。一方、堀川正美さんについては、執筆活動をやめてからの経歴はまったく知られていません。いずれにしても、谷川雁や堀川正美が詩をやめてしまったことがランボーの生き方にも重なり、ぼくらが大学生の頃には伝説的な詩人というイメージがありました。

一九七二年に出版された『現代詩論4 谷川雁 堀川正美』(晶文社)という本があります。ここでも谷川雁と堀川正美がワンセットになっているのですが、巻末に収載されているそれぞれの年譜を読み比べて比べて「あっ」と思いました。二人とも共産党員だったんですね。谷川雁が入党したのは昭和二十二年(一九四七年)二十四歲の時で、堀川正美は翌昭和二十三年(一九四八年)十七歲の時です。ほぼ同時期に入党しているんですよ。堀川正美は昭和二十七年(一九五二年)に離党し、谷川雁は昭和三十五年(一九六〇年)に脱党し、除名されました。谷川雁が共産党員だったことはもちろん知っていましたけれど、堀川正美が共産党員だったとは意外でした。

それぞれ事情は異なるにせよ、二人とも政治運動に真摯に向きあったことは間違いありません。そういった経験を踏まえて書かれた彼らの詩や評論が、六〇年安保闘争や七〇年安保闘争に関わった人たちや、その時代に大学生だった人たちに支持され人気があったのもわかるような気がする一方、ぼくらの世代は学生運動が終った時期に大学生だったわけで、実感としてわかりませんし、谷川雁や堀川正美がどのような政治思想を持っていたのかもほとんど知りませんでした。

ぼくが谷川雁の詩をよく読んでいたのは一九七七年、高校一年の頃で、メタファー(隠喩)を効果的に使った詩人だという印象でした。しかし、今回、松本輝夫さんが書かれた『谷川雁―永久工作者の言霊』や河野靖好さんが最近出版された『谷川雁の黙示録風革命論』を読んで、谷川雁は本気で自分の政治思想を詩に表現していたと思うに至りました。このことについては、詩という表現を考える上ではいろいろな問題を含んでいると思います。今回はその辺りを鶴山さんと議論できたらと考えています。

鶴山 谷川さんと堀川さんの詩と評論を三十年ぶりくらいに読み直しました。ちゃんと論じる時はまず資料集めから始めるのでお二人に対してもそれをやった。堀川さんに関しては三十年前からまったく資料が増えていません。相変わらず全詩集『堀川正美詩集1950-1977』と全評論集『詩的想像力』がすべてです。まとまった堀川正美論を書いた人もいなければ雑誌などで特集が組まれることもなかった。それに対して谷川雁は、さっき池上さんが挙げておられたようにかなりの数のドキュメンタリー的評論・評伝本が出版されています。谷川雁著作集も河出書房新社と日本経済評論社という違う出版社からぶ厚い二巻本が二回も出版されている。谷川雁から遠ざかって久しかったのでこれには驚いた。黒田喜夫もそうですが谷川雁のシンパも「今では読まれていない、もっと読まれるべきだ」という意味のことをしきりに書いています。が、谷川さんはいまだに影響力がありそれなりに広く読まれている詩人です。著作集や関連本の数がそれを証明している。

ただ関連本が増えたことでいわゆる〝谷川雁伝説〟が深化したのかというとそうは言えない。関連本を読んでむしろ「化けの皮が剥がれた」と思った。僕が谷川雁をよく読んでいた一九八〇年代には主要詩集は出揃っていました。評論集も『原点が存在する』『工作者宣言』『戦闘への招待』という初期代表作(三部作)が簡単に手に入ったので真剣に読みました。詩でも評論でも谷川さんは現実に対応しているようで対応していないテクニック(レトリック)を使っています。俗で具体的な現実描写と高度な抽象的観念性を感じさせる表現(暗喩)の間を往還するのが谷川さんの書き方です。簡単に言うと具体的なようで曖昧。謎が多かった。そのテクニックの実体が実生活に即した関連本が出たことで露わになってしまった。人生の機微がわからなかった八〇年代の方が、伝説的とは言いませんが実体より一回り大きく見えていた詩人だったと思います。今では手品のタネが見えてしまったという印象が強い。もっとヒドイ言い方をすればサギの手口が見えてしまった。

谷川さんが詩をやめたのは昭和三十五年(一九六〇年)で堀川さんが断筆したのは『詩的想像力』を刊行した五十四年(七九年)以降です。十九年も違うわけでそれは彼らが詩を書かなくなった理由が個人的なものだったことを示しています。共通の決定的出来事がきっかけではない。それぞれ違う理由で詩を書かなくなった。結論めいたことを先に言えば谷川雁は自分で花道を作り歌舞伎役者のように大仰に見得を切って詩をやめた。堀川正美は詩をやめるとは言っていない。立ち枯れです。木が枯れるように詩を書かなくなった。書けなくなった。それは彼らの詩を読めばわかります。その意味で僕には彼らの断筆をランボー天才伝説になぞらえる感覚はないですね。谷川さんの詩の断筆はちょっと無責任で自己中心的、堀川さんは限界まで頑張った。その印象は昔も今も変わりません。

しかし谷川と堀川が詩をやめたことは詩史的に大きな意味を持っています。谷川雁と堀川正美が〝正統戦後詩最後の詩人〟だからです。もちろん戦後詩の終わりを鮎川信夫や田村隆一死去の時点だと言うことはできます。鮎川・田村は生涯戦後詩の精神を維持し続けたからね。だけど鮎川・田村的戦後詩はそのままの形では継承できなかった。谷川と堀川は「荒地」派的戦後詩を真正面から継承しようとした詩人たちですが彼らの断筆が鮎川・田村的戦後詩の継承が不可能であることを証明してしまった。谷川雁は田村隆一と同い年ですが詩史的には戦後詩第二世代です。なぜなら彼には絶望がないからです。

絶望がないのは一九六〇年代に現れた詩人たちも同じです。当時は同人誌全盛期で「暴走」「バッテン」「凶区」「三田詩人」「ドラムカン」「白鯨」など今も活躍しておられる詩人たちを輩出した雑誌が刊行されていました。「荒地」派や谷川・堀川より一世代若い当時二十代の青年たちの雑誌です。彼らの時代から〝戦後詩〟ではなく〝戦後の詩〟の時代に入ります。そのきっかけになったのが谷川・堀川の断筆だったと言っていい。若い世代は「荒地」派戦後詩はもちろん谷川・堀川の断筆からも多くを学んでいる。〝戦後詩的なもの〟を継承しながら谷川・堀川のように詩を書けなくなってしまわないためには何を避けなければならないのかということですね。

池上 堀川正美の代表作『太平洋』が出版されたのは昭和三十九年(一九六四年)です。その翌年の昭和四十年(一九六五年)に『鮎川信夫全詩集』が刊行されて、書評で谷川雁が「詩がほろんだことを知らぬ人が多い」「戦後詩人たちは、煮えるにしたがって浮いてくる天ぷらのように、一人また一人とあがってしまい、生きながら詩史のなかに住むことになった。かれらは――もとより、わたしを含めて――詩からはじかれたのであり、そのことだけが詩人としての彼らの栄光となった」「詩はほろびた。すくなくとも戦後詩は」と書きました。ぼくらはこの対談を鮎川信夫篇から始めて、戦後詩の始まりを鮎川信夫が『戦中手記』を書いた一九四五年三月に置いたわけです。じゃあ戦後詩の終わりをどこに置くのかというと、鮎川信夫篇では鮎川信夫が亡くなった一九八六年十月としたわけですが、詩史的に言えば『鮎川信夫全詩集』刊行の昭和四十年(一九六五年)と考えてもいいんじゃないでしょうか。

鶴山 うーん、戦後詩、あるいは現代詩の終わりがいつだったのかを明確に特定するのは難しいだろうな。いつの時代でも様々な動きが並走しているから気がついたらある詩の流派の影響力や有効性が霧散していたということが多い。ただ谷川さんと堀川さんの詩人としての資質は非常に高かった。それが詩を書けなくなった、もたなかったのは非常な驚きだった。テクニックの問題ではなく思想が彼らを追いつめた。

僕は気が狂ったように詩に夢中になっていた時期がありましてね。もっと有意義なことをしておけばよかったと心底後悔していますが(笑)、それはともかく僕が一番影響を受けたのは入沢康夫と吉岡実です。現代詩を代表する詩人と戦後詩から現代詩、ポストモダニズム詩に抜けた詩人です。ただ入沢さんと吉岡さんの影響は長い時間をかけて決定的になった。

僕はフランス文学的天才神話などこれっぽっちも信じていません。エズラ・パウンドが〝ABC of reading〟で書いたように詩を含む文学表現は徹底した先行テキストの模倣とそこから生じる創造性にあると考えています。天才神話なんて無責任な戯言だな。生まれつき天から特別な才能を与えられていてそれで一生過ごせるなら苦労しないよ。ランボーもラディゲも才気走ったガキさ。夏目漱石は天からインスピレーションなんか降ってくるもんか、他人の小説などを読んでこりゃ違うなと考えて人工的にインスピレーションを起こすんだと言いましたが英米文学的プラグマティズムですね。

ただ詩を書き始めたばかりの僕が入沢さんの「ジャジャンカ ワイワイ」や当時出版されて間もなかった吉岡さんの『薬玉』を真似しようとしてもできるはずもなく、意味が取れて圧倒的にわかりやすい戦後詩から入った。鮎川「橋上の人」や田村「言葉のない世界」、谷川「毛沢東」、堀川「新鮮で苦しみおおい日々」などを原稿用紙に書き写して壁にベタベタ貼って毎日眺めていた。真似しようとしたんです。無意識的にですが正統戦後詩を継承しようとした。ところが一篇もマトモな詩が書けなかった。鮎川・田村のような強烈な自我意識で強大で巨大な社会に対峙しようとしてもできない。それができなければ谷川・堀川のように沈黙せざるを得ない、詩を書けなくなるということが手に取るようにわかった。

前にも言いましたが僕が学生時代だった一九八〇年代には「荒地」派、谷川・堀川の戦後第二世代、「暴走」「バッテン」「凶区」「三田詩人」「ドラムカン」「白鯨」などの戦後詩第三世代の仕事が「現代詩文庫」にまとまっていて簡単に読むことができた。こんなことを言うと今の詩の世界で重鎮になって活躍しておられる詩人たちの猛反発を喰らうでしょうが「荒地」派から谷川・堀川の沈黙の第二世代を体験的に潜った僕の目には、戦後詩という文脈で言えば第三世代の詩人たちの詩は戦後詩の亜流に見えた。ではなぜ「荒地」派と谷川・堀川の継承者である第三世代の詩人たちが詩を書き続けられたのかというと、彼らの世代になって初めて本格的な戦後詩と現代詩の融合が起こったからです。意地悪な言い方をすれば戦後詩と現代詩のいいとこ取りの詩風が主流になった。

これも繰り返しイヤになるほど言っているんだけど詩は原理的に自由詩です。詩は形式・内容面でまったく制約がないんだから自由詩という原理は動かない。実質的な日本の詩の確立者である萩原朔太郎『詩の原理』初出の表題は「自由詩の原理」だった。朔太郎のように詩を原理的に考えればそうなる。僕が〝詩は原理的に自由詩である〟と言ってから自由詩という呼称を使う人が増えましたが今の詩人たちは本当に頭が悪くてファッション的にしか捉えていない。原理を考えなければ何の意味もない。単なる呼称の問題ではないんだ。

詩の呼称は自由詩でも現代書かれているんだから現代詩でもいっこうにかまわない。僕らはイギリスって呼んでるけどあの国はUnited Kingdomでイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの四つの国の連合ですよね。総称は自由詩でも現代詩でもいいわけだけど、自由詩の中に直近では戦後詩と現代詩という大きな詩の流派があったことは明確に認識しなければならない。総称現代詩だとハレーションを起こす。自由詩に呼称を変えなければ認識系が変わらない。それだけのこと。二〇二〇年代の状況的な問題として戦後詩と現代詩をハッキリ区分して認識把握しなければ収拾がつかないところに来ているからです。

僕が〝詩は原理的に自由詩である〟と言ってから逆にやたらと現代詩にこだわる詩人も出てきています。が、その議論は実に低レベル。カッコイイからとか好きだからとか話にならない。また自分たちが書いている詩は現代詩なんだと言うことで、どうしようもなく質の低い詩をマトモな詩だと言い張っている気配が濃厚に漂う。現代詩をわけのわからん詩として捉えて自分でもわけのわからん詩を書き散らしているだけさ。しかも僕が若い頃尊敬していた先輩詩人たちはこのていたらくに何も言わない。それどころか積極的に「いいね」してチアーアップしている。ちょっと信じ難いほど今の詩のレベルは低い。それがわからないなら詩などやめてしまえ。俳句は昔から簡単に創作者と呼ばれたい人たちの吹き溜まりだったけど詩の世界もそうなってるね。

戦後詩と現代詩は同時発生していますが前者は強靱な個の自我意識で社会に対峙し、後者は強大で複雑な現代社会を言語構築物そのもので表現しようとしたという決定的違いがある。戦後詩の方が圧倒的マジョリティで現代詩は本質的には入沢康夫と岩成達也のたった二人の詩人で支えられていた。ただ入沢・岩成を核とした現代詩の影響(衝撃)は強烈だった。その影響は二つの流れで捉えることができる。

一つは戦後詩とシュルレアリスムから出発した詩人たちへの影響。大岡信、飯島耕一、吉岡実らです。彼らの自我意識は戦後詩人とは微妙に質的に違う。『サフラン摘み』以降の吉岡実になると決定的に違う。強靱な個の自我意識で世界を捉えようとしない。無意識領域から詩の言葉を導き出し希薄化した自我意識の中に世界を取り込もうとした。ただこれは現代詩の議論になるのでこれ以上追究しません。

もう一つはさっき言った戦後第三世代への影響です。「暴走」「バッテン」「凶区」「三田詩人」「ドラムカン」「白鯨」の詩人たちは自分の自我意識を軸に詩を書いたという意味でハッキリ戦後詩の系譜です。例外は藤井貞和さんくらいかな。彼らはまた吉本隆明が書いた「修辞的現在」の世代です。修辞で誤魔化しながら詩を書いた世代だね。もはや小さな個の自我意識では膨大かつ複雑に膨れあがってゆく現代世界を捉えきれず表現できなくなったわけだ。そこで当時の詩人たちの多くが戦後詩的自我意識表現をベースに現代世界を言語構築物そのものとして表現する現代詩の手法をマージするようになった。この戦後詩と現代詩のマージ手法の先駆となったのが谷川雁、堀川正美の詩でした。谷川、堀川の現代詩的表現は結果論であって入沢・岩成の現代詩から多大な影響を受けたわけではないけどね。

池上 入沢康夫さんは昭和六年(一九三一年)生まれだから、堀川正美さんと同い年なんですね。

鶴山 入沢さんが珍しく本気で論じた戦後詩人の一人が堀川さんです。入沢さんは最近わけのわからない持ち上げられ方をしているけど『詩の構造についての覚え書―ぼくの《詩作品入門》』という詩論書は論理的には杜撰。穴だらけです。審級が混乱している。入沢さんが『詩の構造についての覚え書』で論証したかったことは岩成達也さんの『詩的関係の基礎についての覚書』で初めてほぼ完璧に論理化されたと言っていい。入沢『詩の構造』の安易な持ちあげ方を読むと詩人たちがいかに頭が悪くなっているのかよくわかるよ(笑)。

同い年というだけでなくなぜ入沢さんが何度も堀川の詩を熱っぽく論じているのかと言うと堀川の詩が高度に抽象的だったから。正統戦後詩の系譜の中で最も抽象度の高い詩を書いたのは堀川です。それは入沢・岩成の言語総体で現代社会を表現する現代詩に近い面があった。戦後詩と現代詩が弁証法的に統合できる可能性を感じたんじゃないかな。もちろん堀川さんにはそんな意図はなくって結果として現代詩に似ただけだけどね。入沢さんは堀川さんに熱っぽい視線を送ったけど堀川さんはほとんど入沢さんに言及していない。彼はそれどころじゃなかった。谷川さんの詩も高度に抽象的だけど堀川詩よりずっと現実に、政治に即しているよね。

そろそろ谷川・堀川の総論を切り上げて個別論を始めなきゃならないんだけど、黒田喜夫の後だから谷川さんが先の方がいいですね。谷川さんは熊本の水俣生まれです。お父さんは眼科医。長男健一さんは民俗学者として著名で雁さんは次男。三男道雄さんは東洋史学者、四男吉田公彦さんは日本エディタースクールの創設者です。文学者は漱石を始めとしてオレんちはたいした家じゃなかった、貧乏だったと言いたがるところがあるけどどう考えても超インテリ一家です。純粋無産階級詩人・小熊秀雄や貧農プロレタリア詩人の黒田喜夫さんとはぜんぜん出自が違う。三男道雄さんは京大ですが健一、雁、吉田公彦さんは東大卒です。昭和初期に熊本から男兄弟四人を東大・京大に進学させる環境と財力のお家はちょっと尋常じゃないね。

水俣の出身ですが谷川さんは水俣病訴訟には積極的には関与していません。戦後共産党に入党し西日本新聞に入社して労組書記長になってからいわゆるプロ労組になった。有名なのはさっき池上さんがおっしゃった大正鉱業(炭坑)争議の主導です。ただ共産党を離党したこともあってプロ労組活動は続かず昭和四十年(一九六五年)に語学教育会社テックの重役に招かれます。テックの関連会社で児童教育事業を行ったラボ教育センターでも重役になるんですが組合と対立して五十五年(八〇年)にラボ教育センター専務理事の職を解任され退職しています。ラボ教育センター時代の著作権裁判でも敗訴した。谷川さんは労働者の味方として社会活動を始めたわけだけど彼の化けの皮を剥いだのはプロレタリアだったと言うこともできる。

一九八〇年代に読んでいた時には気づかなかったんですが、今回著作集を読んで谷川さんが従軍していたことを初めて知りました。戦争最末期、昭和二十年(一九四五年)の学徒動員です。内地勤務で戦闘は経験していません。従軍に際して「たとえ奴隷になっても、寓話ぐらいはかけるだろうではないか。イソップは奴隷だった」と演説したそうです。また兵隊生活の八ヶ月間に三回営倉入りしたとも語っている。反戦ではないにせよ人間の自由を奪う軍隊を嫌っていた。ただ谷川さんが従軍していたことはかなり意外で驚きでした。

学生時代には詩人の生年などを厳密に考えていなかったこともあって、谷川さんはちょっと年上だけど堀川正美と同じ戦後第二世代、「荒地」派の次の世代だと捉えていました。田村隆一も内地勤務で終戦を迎えたわけですが彼は戦争と従軍経験で決定的な傷を負った。しかし谷川さんには絶望がない。むしろ戦後の彼の「工作者」、というより扇動者としての振る舞いはある意味軍隊的です。人を組織して一定の方向に煽って向かわせる。

読売新聞グループの頂点に長く君臨した渡邊恒雄さんも内地勤務で兵役を終え戦後すぐに共産党に入党して離党しています。ナベツネさんは晩年のインタビューで共産党員だった時に学んだオルグの方法が読売記者になってからとても役立ったと語った。谷川さんの戦後の姿勢はナベツネさんに近いんじゃないか。谷川さんの戦争の傷は従軍経験と日本の敗戦という屈辱だったんじゃないでしょうか。絶望はなく屈辱がバネになって明るい未来を目指す向日的で積極的な社会運動になったように思います。谷川シンパから猛反発を喰らうようなことを言えば彼の社会運動には大東亜共栄圏構想を思わせるような全体主義的な共同体構想が感じられる。それを主導すれば必然的に権力を持つことになる。実際谷川さんは生涯の大部分、人の上に立って仲間というか同志を働かせる偉い方でした。ナベツネさんほどの権力は持てなかったけどね。人によって従軍と戦争体験の影響はぜんぜん違うんだな。

池上 「現代詩手帖」一九七六年七月号の谷川雁特集に鮎川信夫、北川透、菅谷規矩雄による座談会「途方もない一回性の夢―谷川雁、その浪漫の帰結」が掲載されています。その中で、鮎川信夫は「ぼくが最初に谷川雁から連想したのは、日本浪曼派の戦後版という感じでした」「これは戦後の保田與重郎じゃないかという感じを持った」と言っています。これは詩作品を読んでそう思ったのだそうです。鮎川信夫は森崎和江を介して一九五一年頃にすでに谷川雁の詩を読んでいたんですね。谷川雁も森崎和江も、九州の丸山豊が主宰していた詩誌「母音」のメンバーでした。

一九五七年に発表された「農村と詩」という評論を読むと、「僕の思考は次のように組立られた」「日本の民衆の大部分は農民の出身である。だから日本の文明を蔽っているのは農民の感情である。農民は労働者階級をはじめすべての労働階級に対して母親としての地位を主張することができる」「農民の感情は土地に結びついた生産にもとづいている。大地こそ人間感情の源泉であり、人間は大地の鏡にならなければならない」「進歩には土台となるべき根拠地が必要である」と書いていて、これは基本的には農本思想ですよね。

この評論の最後で谷川雁は「僕が自分のなかに詩を自覚した最初の二行……//おれは村を知り 道を知り/灰色の時を知った//ここへまた僕は帰ってきたのだ」と書いています。「おれは村を知り 道を知り/灰色の時を知った」というのは、詩集『天山』の冒頭に置かれた「或る光栄」という詩の最初の二行です。

おれは村を知り 道を知り

灰色の時を知った

明るくもなく 暗くもない

ふりつむ雪の宵のような光のなかで

おのれを断罪し 処刑することを知った

焔のなかに炎を構成する

もえない一本の糸があるように

おれはさまざまな心をあつめて

自ら終ろうとする本能のまわりで焚いた

世のありとある色彩と

みおぼえのある瞳がみんな

苦悩のいろに燃えあがったとき

おれは長い腕を垂れた

無明の時のしるしを

額にながしながら おれはあるきだす

歩いてゆくおれに

なにか奇妙な光栄が

つきまといでもするというのか

この詩を読むと、鮎川信夫が言うとおり「日本浪曼派の戦後版という感じ」がしますね。

鶴山 僕は心から尊敬していますけどイスラーム思想の碩学・井筒俊彦さんにもそれを感じるな。井筒さんは若い頃大川周明の元に出入りしていた。大川は大東亜共栄圏構想を提唱して極東裁判でA級戦犯になった唯一の民間人です。大川の所にイギリスの官憲から逃げてきた中東の革命闘士が寄宿していたからね。大川は英訳からの重訳ですが日本で初めて『コーラン』を訳した人でもある。井筒さんは確か司馬遼太郎さんとの対談で「大川周明は浪漫派です」という意味のことを発言していた。大川に対するほぼ唯一の言及です。井筒さんは語学に堪能でその学問は極めて論理的で緻密ですが、彼が生涯を賭けて構築しようとしたユーラシア大陸を貫く無の共時的知の地平の哲学には大東亜共栄圏的な浪漫主義を感じてしまう。彼も日本の敗戦を絶望ではなく屈辱と捉えた人じゃないのかな。権力欲とは無縁でしたけどね。

池上 松本輝夫さんの『谷川雁―永久工作者の言霊』を読んでびっくりしたんですけれど、谷川雁がテックという会社で「ラボ・パーティー」という独特な「運動」をやり出した初期のアドバイザーのひとりに言語学者の鈴木孝夫がいたんです。一九六五年から一九七〇年までの五年間、鈴木孝夫と谷川雁は親しくしていたようです。ぼくは大学時代に一般教養で鈴木孝夫さんの「言語学」の講義を受けましたが、岩波新書の『ことばと文化』に書かれているような、言語学というよりユニークな文明論といった講義内容でした。当時はまったく知りませんでしたが、鈴木孝夫は井筒俊彦の一番弟子なんですよね。十年も井筒俊彦の家に住み込んで教えを受けていたのですが、やがて井筒俊彦の秘教的な思想には距離を置くようになりました。しかし、彼が日本人と英語について書いた独特の文明論と言えるような著作を読むと、鈴木孝夫はやっぱり井筒俊彦の弟子なんだなという気がします。鈴木孝夫と谷川雁の間に井筒俊彦を置くと、一見意外な二人が繋がりますね。

鶴山 谷川さんに強いカリスマ性があったことは多くの人が証言しています。魅力的なお方だった。谷川さんは労働運動時代も会社員時代もいわば組織のトップに立って周囲の人をアジテートして自分がやりたいことを実現していった。会社員時代は別にして、じゃあ谷川さんが社会運動家として何をやったのかと言うとたいしたことはしていない。大正炭坑争議を主導したのは輝かしい実績かもしれないけどそんな人はいくらでもいる。

小原眞紀子さんの父方の伯父さんは本田啓吉さんで「水俣病を告発する会」の初代代表です。お亡くなりになった後に『本田啓吉先生遺稿・追悼文集』が出ています。本田さんは自宅二階を会の連絡所として開放し機関誌「告発」「水俣」をガリ版刷りで発行した。全国で購読されて誰も知らなかった水俣病の実体を初めて明らかにした。九州から手弁当で上京して当時の厚生省の前でピケを張って猛烈な抗議活動もしています。本田さんが塀の上から鬼の形相で何かしら怒鳴りつけたら厚生省の若い役人たちが青ざめたそうですよ(笑)。それに対して谷川さんの運動は早々に〝社会〟を離れて次々にフワフワ変わってゆきますよね。黒田喜夫のように生活で苦労したこともなかった。

労働運動時代も会社員時代も仲間や従業員が谷川さんの夢を実現するために動いた。カリスマ性を別にすればその理由は彼の優れた詩とその思想にある。黒田喜夫と相似形ですが谷川さんは必ずしも社会主義革命で実現できるわけではない一つのユートピア的共同体を理想とした。このユートピア的共同体は社会運動時代から会社員時代になるにつれどんどん規模が小さくなる。しかしその都度その都度の運動である程度は実現されている。ダメになったら谷川さんはじゃあ次と新しい運動を起こす。彼は負けないんだな。

池上 話を少し戻すと、もう一つ谷川雁と堀川正美で共通していると思ったことがあって、それは二人とも宮沢賢治に影響を受けていたということです。さっき鶴山さんが紹介されたとおり、谷川雁は五十七歳で会社を辞めた後に「十代の会」を主宰して、その流れで「ものがたり文化の会」を発足させました。この「ものがたり文化の会」では宮沢賢治の作品を中心に、これまた独特の教育運動というか子どもたちによる集団的表現活動を行ったそうです。ぼくは実際どういうものだったのかは知らないのですけれども。

堀川正美は「宮沢賢治がどのようにわれわれの肉親であるのか――伝統のなかでわれわれには理解できるだろう。屈服を強いられた農民階級の悲惨が彼の感受性のバケツをみたして、その積分は反転したヴィジョンを彼にになわせた」「農本の階級的伝統はこうしてただひとり宮沢賢治という悲惨なヴィジョネェルの姿をきわだたせている」「農本文化の荒廃というテーマは宮沢賢治から殆ど直線的に黒田喜夫へ貫通しているものだ」と書いています(「「伝統」についての感想風な短見」)。

鶴山 宮沢賢治は中原中也と並んで〝詩人知恵熱コース〟の初歩だからね(笑)。あらゆる創作は膨大な過去テキストの織物の中から生まれるほんの少しの独創性だと言っていい。賢治と中也を通過しなかった詩人は少ないでしょうね。堀川について言えば彼はハート・クレインも大好きだよ。詩の実作ではクレインの影響の方が大きいかもしれない。

荒川洋治さんが「宮沢賢治論が/ばかに多い 腐るほど多い/研究には都合がいい それだけのことだ」(「美代子、石を投げなさい」)という詩を書いています。宮沢賢治批判のようだけど多分荒川さんは賢治好き。だけど賢治を取り巻く無数の解釈に我慢ならない。それは賛成だな。宮沢賢治を論じる人は賢治をダシに自分の夢を語っていることが多い。宮沢賢治論はいくつも読んだけど賢治文学の本質を衝いている本には出会わなかったな。

谷川さんは『宮沢賢治紀行』で「現代のこどもはひとりのこらず賢治の孤独の落とし子である。かれらは一万年の村が終了した直後の地点を通って、この世にやってきた。言い換えるならば、これからはじまる一万年の虚弱な始祖として、かぼそい足で立っているのだ。私たち村を知る最後の民は、ほろびゆく少数民族の悲哀を日々味わってはいるものの、かれらと連結することのできる一点をもっている。それは彼らの皮膚に賢治の初期童話――村と、村よりも古い世界との更新を伝えることである」と書いています。

典型的な谷川雁節です。賢治のテキストを援用しながら「ほろびゆく少数民族」と自分が主導する児童教育は失敗するかもしれない、いやするだろうという予感を強く示唆している。あらかじめ伏せ手を打っている。だがしかし子どもたちに「村と、村よりも古い世界との更新を伝える」んだという理想のユートピア思想を高く掲げる。賢治をダシにした典型的な夢語りだね。これだけストレートに夢を語れるところが谷川さんのいいところです。

池上 谷川雁について話をしているとキリがありませんが、そろそろ詩を読みましょうか。ぼくが昔から不思議に思っているのは、谷川雁の詩の出自がどこにあるのかよくわからないことです。田村隆一や鮎川信夫など「荒地」派の詩人は、モダニズム詩の模倣から出発しているわけですけれど、谷川雁の詩はどの流れから出てきたのかがわからない。

■谷川雁詩を読む■

鶴山 それはそんなに難しくないと思います。習作期の作品を一切抹消しているのでわかりにくいですが『大地の商人』『天山』という詩集の書き方はモダニズムとサンボリズムの混交です。圧倒的にサンボリズムの影響の方が強いですが基本は「荒地」派といっしょ。そこに現実政治的な文脈が乗っかるので特異な感じがしますが谷川雁詩の真骨頂ということで言えばサンボリズム的ミスティフィケーションが最大の特徴です。乱暴に言えば神秘化しながら煙に巻く。ちゃんと詩に即して論じた方がいいですね。

いなずまが愛している丘

夜明けのかめに

あおじろい水をくむ

そのかおは岩石のようだ

かれの背になだれているもの

死刑場の雪の美しさ

きょうという日をみたし

熔岩のなやみをみたし

あすはまだ深みで鳴っているが

同志毛のみみはじっと垂れている

ひとつのこだまが投身する

村のかなしい人達のさけびが

そして老いぼれた木と縄が

かすかなあらしを汲みあげるとき

ひとすじの苦しい光のように

同志毛は立っている

代表作「毛沢東」全篇です。「いなずまが愛している丘/夜明けのかめに」という始まりはこれぞサンボリズム詩という見事な出だしです。どうとでも解釈できますが天上的描写です。かなり時間をかけて練った気配の詩行ですね。二行ごとに行分けした非常に緊張感の高い詩篇ですが「同志毛のみみはじっと垂れている」とじょじょに具体性を増しながら「老いぼれた木と縄が/かすかなあらしを汲みあげる」とまた天上的表現に飛翔する。そして最後の「ひとすじの苦しい光のように/同志毛は立っている」でこの詩の主題が明らかにされる。

『谷川雁革命伝説』という谷川雁がすごく喜びそうなタイトルの本を書いた松本健一さんは最後の「同志毛」を「同志X」と読んだと書いています。学生時代の僕の読みも松本さんといっしょでした。「同志毛」を現実の毛沢東ではなくある純粋で美しい精神の表現として「同志X」に置き換えた。毛沢東礼賛の詩ではなく谷川雁が理想とする精神が表現されている詩として受けとめた。この受け止め方は間違いではないと思います。

でもリテラルに読めば「同志毛」と書いてある。毛沢東は中華人民共和国建国の祖で偉人ではありますがあのメチャクチャな文化大革命で無益な粛清を行った独裁者です。プロレタリア独裁だったはずの社会主義国で皇帝化の道を拓いた人です。リテラルに読めば「正気で書いたんですか?」という詩です。当時は竹内好『評伝毛沢東』で毛沢東が美化されてたんだ、文化大革命の汚点はあるけど八路軍時代の毛沢東は理想に燃えた偉大な革命家だったんだといった解釈もできると思います。でもリテラルには中国共産党が日本の素晴らしい同志の詩として教科書に載せそうな手放しの毛沢東礼賛詩です。

だけど詩篇「毛沢東」は谷川雁の美しい精神が表現された詩と現実の毛沢東を礼賛した詩の中間にあると言うのが正しい。ずいしょに散りばめられた極度に圧縮されたサンボリズム的抽象表現が詩篇全体の意味内容を曖昧にしている。詩としては非常に高度な言語表現で谷川雁は一流詩人です。谷川雁は大胆で臆病。並の社会派詩人のようにお里が知れるような詩は書かない。毛沢東礼賛の馬鹿馬鹿しい詩だと批判されても、誰かがいやそうじゃない谷川の精神の美しさを表現してる詩なんだと反論できる書き方をしている。頭がいいんだ。

池上 ぼくが高校生の頃に初めてこの「毛沢東」という詩を読んだ時には、まったくよさがわからなかった。特に最後の「ひとすじの苦しい光のように/同志毛は立っている」というところ。ぼくは鶴山さんとは違って、この詩はいまでもあまりいい詩だとは思わないな。「毛沢東」とか「同志毛」と書いているわけだから、これを「同志X」と読むのは不自然ですよ。よく読めば、「そのかおは岩石のようだ」って書いてあるし、やっぱり「毛沢東」でなければ成立しない詩のような気がする。それに「毛沢東」が別の言葉に置き換えられるのであれば、詩作品の表現としては疑問ですよ。だけど、いくら谷川雁が偉くたって、毛沢東を「同志」と呼ぶなんて誇大妄想じゃないかな(笑)。

ぼくは今回、松本輝夫さんと河野靖好さんの本を読んで、ようやくこの「毛沢東」という詩が理解できたんですよね。理解といっても詩のよさがわかったってことじゃなくて、なぜ谷川雁が「毛沢東」という詩を書いたのか、その理由がね。

雁にあっては毛沢東はあくまでも「文明の真の焦点を東洋の無名の町や村々の土壁に築いた人間」(同右)〔註=谷川雁「毛沢東の詩と中国革命〕なのであり、だからこそ「ひとすじの苦しい光のように同志毛は立っている」(詩「毛沢東」)のである。毛は初めから永続的な文化革命家なのであり、であればこそ雁は毛に親近したのだ。

松本輝夫『谷川雁―永久工作者の言霊』

この詩は、私が読むかぎり主題は毛沢東ではなく、国家権力の激しい弾圧時代における革命運動の工作者たちの姿を描くことであると思われます。地下生活で疲労困憊した工作者が、稲妻がきらめく夜明け、井戸から水を汲んで疲れをいやす。工作者の耳には、抑圧されている労働者たちの組織者を求める叫びが聞こえている。「かれの背になだれているもの」とは、官憲に捕縛されれば死刑場におくられるという恐怖があることを言う。だが、革命を目的とする工作者は、ひとすじの光のように毅然として立っているというのが主題であると思います。

河野靖好『谷川雁の黙示録風革命論』

鶴山 あまりにも低レベルの読解で馬鹿馬鹿しくてぐうの音も出ない(笑)。もう一つ代表作の「商人」を取りあげましょうか。

おれは大地の商人になろう

きのこを売ろう あくまでにがい茶を

色のひとつ足らぬ虹を

夕暮れにむずがゆくなる草を

わびしいたてがみを ひずめの青を

蜘蛛の巣を そいつらみんなで

狂った麦を買おう

古びておおきな共和国をひとつ

それがおれの不幸の全部なら

つめたい時間を荷造りしろ

ひかりは枡に入れるのだ

さて おれの帳面は森にある

岩蔭にらんぼうな数字が死んでいて

なんとまあ下界いちめんの贋金は

この真昼にも錆びやすいことだ

うまいねぇ。パッと読むと本当にいい詩で傑作です。タイトルは「商人」ですが詩の中では「大地の商人」。ひとまず地に足が着いた商人というイメージだ。でも大地の商人が売るのは「きのこ」から「色のひとつ足らぬ虹」「夕暮れにむずがゆくなる草」と、どんどん社会で無用のものになっていく。本当は浮世離れした商人で革命を売っている。だからそれらを売って「古びておおきな共和国をひとつ」(買おう)という詩行になる。しかし「それがおれの不幸の全部なら」とあるわけだから、社会的に有用な商品を超えた無用だけど崇高な商品を売って手に入る理想の「共和国」は行き詰まるかもしれない、いや行き詰まるだろうと示唆されている。いつもの谷川詩のパターンです。必ずといっていいほど先を見据えて伏せ手を打つ。

「つめたい時間を荷造りしろ/ひかりは枡に入れるのだ」はアジテーション。それでもいいなら付いて来いと煽っているといったところ。「さて」からは付け足しだけど「おれの帳面」の「数字が死んで」いるわけだから大地の商人の決算書は存在しない。永久革命だ。だけど大地の商人がいる理想世界の審級から言えば「下界いちめんの贋金は」「錆びやすい」。最後の二連はどうとても解釈できる。どうとでも解釈できるように書かれている。革命幻想は永遠だけど現世の金は失望しかもたらさないよ、といったところか。

黒田喜夫の最良の詩と同様に谷川雁の代表作には純粋により良い世界、ユートピア的共同体を希求する美しい精神が表現されています。本気で革命やユートピアを信じて目指していた人でなければ書けない詩です。だけどまったく土着的ではない。谷川さんは最初から「大地の商人」なのではなくて「大地の商人」になりたいんだろうな。極端に浮世離れしているので素晴らしく崇高に読めてしまう詩ですね。

池上 「商人」という詩は、谷川雁がどういう人か知らない人が読んでもいい詩だなと感じると思います。ぼくは谷川雁の詩でいちばんいい詩だと思うし、好きな詩ですね。でも、全共闘世代の人やリアルタイムで読んでいた人は、その時のその人が関わっていた社会運動や時代状況をこの詩に読み込んでいたんじゃないかと思います。それは河野靖好さんの本を読むとよくわかります。

詩集の表題、「大地の商人」とは、「革命運動の工作者」のことです。

「商人」という詩の主題は、(工作者のはたらきで)共和国〔労働者コミューン〕を創れというメッセージです。(中略)

「つめたい時間を荷造りしろ」とは「現実の労働者運動を組織しろ」であり、「おれの帳面は森にある」とは「工作者の活動の場は、運動の中央領域ではなく労働者の下層領域だ」ということ、「らんぼうな数字」とは、「知識人の合理的思考」のこと、「なんとまあ下界いちめんの贋金は/この真昼にもさびやすいことだ」とは「進歩的知識人たちの進歩的思想は贋金と同じように錆びて役に立たない」ということ。

河野靖好『谷川雁の黙示録風革命論』

ぼく自身はこういう読み方はできないですけれど、松本輝夫さんも「雁の詩文の「難解」な理由、メタファーの多用には、当時の情勢からして、かなり手の込んだ暗号化を巧まざるをえなかった事情もあったことは知っていい。詩で革命を歌うにもわかりやすい表現ははばかられる状況で、たとえば共産党員、活動家のことも「大地の商人」と隠喩するほかなかった」と書いています(『谷川雁―永久工作者の言霊』)。

鶴山 それはにわかには信じ難い。谷川さんは『大地の商人』『天山』という共産党員時代に書かれた代表作詩篇すべてで自己の政治思想を直截に表現していない。極めて高度な修辞を使って詩の意味読解の可能性を膨らませている。これは確信的にやらなければできない。『大地の商人』と『天山』を読んで谷川を共産党員詩人だと強く認知する人はいないでしょうね。また革命とかコミューンとか言われても茫漠としてわからない人でも、この詩人はなにか崇高なものを求めているんだと気づくはず。そちらの印象の方が強いと思います。要するに谷川詩は言語表現として完全に独立している。完結しています。その解釈は好きにやればいいけど、谷川雁の強烈で高い精神性を具体的な現実政治に結び付けると詩という表現を矮小化することになる。またそれは谷川雁があらかじめ仕掛けておいた罠にはまることになる。彼は自分が〝伝説的詩人〟になるために大見得を切って詩をやめたんだから。谷川雁の詩をダシに自分の夢を語ってもしょうがない。それは詩の問題ではない。

池上 確かに谷川雁は「わが代表作」というエッセイで「おれは砲兵」という自作を解説して、「私はこの作品が党の規律、すなわち党内問題を不正規のルートで討論しないということに触れないよう考慮した。つまり直接政治的範疇を提出することを避け、いわば文学の領域それ自身から政治を刺そうとつとめた」「コミュニスト詩人たる者の切実な課題はどんな微細な矛盾をも見逃さずに「表現の自由」を拡大してゆく戦闘的姿勢を保持することであろう」「右の理由から私はまず隠喩だけで描き切ってやろうと考えた。その弱さをむちうつために命令形や間投詞をふんだんに使った」と書いています。これはそのまま「商人」という詩の解説にもなっていると思います。松本輝夫さんが「詩で革命を歌うにもわかりやすい表現ははばかられる状況」と書いたとおりの状況にあったのは事実ですが、「隠喩するほかなかった」わけではなく、谷川雁には「表現の自由」を拡大していくために隠喩で表現するという強い意識があったわけです。

鶴山さんが詩の書き手側の問題意識から谷川雁の詩を読解していることは理解しています。谷川雁のすぐれた詩作品は言語表現として完全に独立しているとぼくも思いますし、鶴山さんが松本さんや河野さんのような詩の読解を否定する理由もわかります。だけど一方で、『谷川雁の黙示録風革命論』に書かれている河野靖好さんの詩の読み方は非常に興味深かった。さっき鶴山さんは谷川雁の関連本を読んで「化けの皮が剥がれた」とおっしゃいましたが、ぼくには逆に新鮮だったんです。河野さんの詩の読解を読むと、詩が書かれた背景や意図がある程度わかります。ぼくらが知らない時代状況や谷川雁の個人的な事情がわかると、谷川雁という詩人は表現方法こそ難解ですが、本気で自分の政治思想を詩で書いているんじゃないかと思いました。ただ表現力があったから、出来上がった詩は作者の意図を超えて作品として自立して読めるし、魅力もパワーもあったのだと思います。

谷川雁がおもしろいのは、散文でもほとんど詩みたいな作品があることです。例えば評論の代表作「原点が存在する」(一九五四年)は出だしからして異様です。

まるでワグナア歌劇の装置を思わせた。みすぼらしい寝衣にふくれて、私は谷の横倒しにされた栗の木に腰をおろしていた。

谷川雁「原点が存在する」

いきなりワーグナーの歌劇から始まるわけですが、一九五四年頃の日本人でワーグナーの歌劇を実際に観た人はほとんどいないと思います。谷川雁もおそらく雑誌か何かで舞台の写真を見ただけでしょうが、文章が詩的で、谷川雁はワーグナーの歌劇を観たことがあるんじゃないかと読んだ人に思わせる表現力があります。これ、実際には結核で入院していた病院の中庭かどこかの隅にあった倒木に寝巻を着た谷川雁が座ったということを書いているんですけどね(笑)。自己劇化がすごいけど、詩より散文のほうが谷川雁の表現の秘密というか方法がよくわかります。

谷川雁はヴァレリーが好きなんです。だから先ほど鶴山さんがおっしゃったように象徴主義(サンボリスム)の影響は強く受けていますね。もちろん小林秀雄のランボーの翻訳にも影響を受けていると思います。本当はヴァレリーみたいな詩人になりたかったんだけど、共産党員になって政治運動に本格的にコミットしていく中で、党員詩人として自分の中の詩をどう表現していくのかが大きな問題になった。

一九六〇年の一月に刊行された国文社版『谷川雁詩集』のあとがきで「自己の内なる敵としての詩を殺そうとする努力が、人々のいわゆる「詩」の形をとらざるをえないのは、苦がい当然である」「自分の「詩」を葬るためにはまたしても一冊の詩集が必要なのだ」と書いています。これは共産党の党員詩人としてはヴァレリーのような純粋詩は「自己の内なる敵」なんだけれど、その詩を否定するためには逆説的に一般の人が「詩」と思っている形式で書かざるを得なかったということを言っているのだろうと思います。文字どおりに解釈すれば、谷川雁が党員詩人として書いた「詩」は自分が本来書きたかった詩ではなかったということになり、「詩」を葬るというのは、党員詩人として書いた「詩」を否定するということになります。

実際にこの詩集を出した後、六月には共産党を脱党して除名されるわけで、党員詩人ではなくなります。しかし、皮肉と言えば皮肉ですが、こうした内なる葛藤があったからこそ、党員詩人として書いた「詩」が、結果的には類例を見ないすぐれた詩作品になったと考えることができると思います。その一方、共産党員になる前に書いた詩には、当然ですが、そういう内的葛藤はありません。

雲がゆく

おれもゆく

アジアのうちにどこか

さびしくてにぎやかで

馬車も食堂も

景色も泥くさいが

ゆったりとしたところはないか

どっしりした男が

五六人

おおきな手をひろげて

話をする

そんなところはないか

雲よ

むろんおれは貧乏だが

いいじゃないか つれてゆけよ

「雲よ」という最初期の作品ですが、とてもいい詩ですね。「アジアのうちにどこか」という詩行には谷川雁の個性が表現されていますし、こういう詩が資質的にはこの人本来の詩なんじゃないかと思います。しかし、自分が詩と考えているこういう作品をずっと書き続けていれば、それなりにいい詩人にはなったかもしれませんが、詩史に残るような詩人にはならなかったでしょうね。党員詩人になって、自分が詩と考えている詩を否定しようと思って書いた作品が逆にすぐれた詩になったというところに、谷川雁の詩の読解が一筋縄ではいかない難しさがあるように思います。

鶴山 当時刊行されていた詩書の少なさから言って、戦前から戦中に多感な青春時代を送った詩青年たちでランボーを始めとするフランス詩を読んでいない、影響を受けていない人はいないよ。田村隆一篇でも言ったけど日本の自由詩のベースはフランス象徴主義詩です。谷川さんはいい意味でも悪い意味でもフランス象徴主義詩の影響を強く受けている。谷川詩は〝象徴〟だらけ。だからシンパが好き勝手な解釈ができる。「荒地」派の詩が斬新だったのは曖昧な象徴を排したエリオットやオーデンなどの英米詩の書き方に学んだからでもある。

谷川さんは『鮎川信夫全詩集』の書評で「詩がほろんだことを知らぬ人が多い」と書いたけど鮎川にしてみれば「君が詩人として自殺したのは勝手だけど、俺まで巻き込むな」だよ。谷川とともに詩が終わったわけじゃない。昭和四十一年(一九六六年)「現代詩手帖「現代詩年鑑’66」」に金子光晴、鮎川信夫、谷川雁、吉本隆明、谷川俊太郎、大岡信、岩田宏の座談会が載っているけど鮎川さんは谷川さんの身勝手を持てあましている。「「瞬間の王」は死んだ」のかどうか知らねーけどそれは谷川雁一人の問題でね。詩をやめた、書けなくなった詩人が本当は違うタイプの詩を書きたかったんだと言っても信じられない。そんなら書きゃーいいじゃねぇか。谷川雁は自分にとって一番カッコイイ瞬間で身勝手に詩をやめたんだ。

「雲よ」はいい詩だけど初期詩を第二詩集『天山』に入れたことに限界を感じます。谷川さんには未必の故意として自己を実体より大きく見せよう、伝説的・神話的詩人の位相に置こうとしている気配が濃厚にある。散文でそのための小細工をしていると思う。シンパによる関連本はそれにまんまと嵌まっている。まんまと嵌まっているところが谷川雁の化けの皮が剥がれたということでね。そこからサギの手口が透けて見えるんだ。また谷川さんの散文はパターンがある。

私の見たもの――それは、馬糧を盗みぐいしながら尿をこらえることができない栄養失調の兵営であった。(中略)

清水のような笑声をたてる地下生活者、(中略)脱落者の除籍、裏切り者の追放、スパイの眼・・・・・・こんなものを私は見た。(中略)

では――彼らを知れるか。

知らぬと答えねばなるまい。知るとはそのものを創造しうる、ということだから、私は努めている。(中略)

「段々降りてゆく」よりほかないのだ。飛躍は主観的には生まれない。下部へ、下部へ、根へ根へ、花咲かぬ処へ、暗黒の満ちるところへ、そこに万有の母がある。存在の原点がある。初発のエネルギイがある。メフィストにとってさえそれは「異端の民だ」。そこは「別の地獄」だ。一気にはゆけぬ。

谷川雁「原点が存在する」

抑圧された庶民、下層階級民を列挙しているけど現実には谷川さんはほんのわずかな期間しか彼らと生活を共にしていない。しかしその体験を聖化してそこに絶対化した高い観念的希求を対応させるのが谷川散文のパターンです。俗と観念の往還が谷川散文を詩的だと感じさせる。もちろん谷川さんが「原点」という至高点を希求した人であるのは疑いない。ただそれはマラルメの一冊の本やヴァレリーの知の極北と同質の抽象観念に過ぎない。あるいはゲーテ『ファウスト』的な綜合芸術への憧れだな。浪漫派というと星菫派に思われがちだけどドイツ浪漫派はそれまでの芸術の総合で『ファウスト』は詩で物語で戯曲だからね。

谷川さんは詩をやめ労働運動を離れたあとなぜ様々な形で苦しむ人たちのために働かなかったのか。現実生活ではまったく「下部へ、根へ」降りていっていない。なぜシンパは谷川さんのほんの短期間の労働運動時代ばかり称揚してそれを会社員時代にまで援用するのか。簡単さ。詩がずば抜けていいんだ。谷川さんの実体は汗をかかない空想社会主義者です。

谷川さんも「荒地」の鮎川、田村、吉本さんらも青白い顔をしたインテリモダニストです。だけど社会運動家なのに谷川のいわゆる〝大衆〟の捉え方は甘い。島尾敏雄は小説「出発は遂に訪れず」で事あるごとに主人公の大卒仕官をバカにしていた戦争機械のような下士官が終戦直後に「わたしだって隊長のあとにつづいて立派に突撃するつもりでした。でも何だかこんなふうになるのじゃないかと思っていました。わたしは本当は軍人などに向きません。これからわたしは家に帰ったら百姓をやりながら好きな発明の研究に没頭したいと思っています」と言ったと書いている。大衆の狡さ強さしたたかさです。

吉本隆明は『島尾敏雄論』でこの場面を取り上げて「敗戦を〈生〉の方へ歩みだすには、未知で未経験の、これからの〈生〉を孤独にとおりぬけなければならない。ある意味で、これは特攻死の心理状態のまま〈死〉に突っこんでゆくよりはるかに面倒で困難なことである」と論じています。吉本の記述は従軍したか戦闘を経験したかに関わらず「荒地」派詩人らインテリたちが戦争で受けた絶望を表現しています。しかし谷川さんには絶望がない。大衆はあくまで教化・主導すべき無辜の民です。その姿勢は労働運動時代も会社員の児童教育時代も変わらない。ただムチャクチャ谷川さんを批判しているように思われるかもしれないけど詩は優れている。谷川さんは詩では正直です。僕は谷川詩が好きなんです。

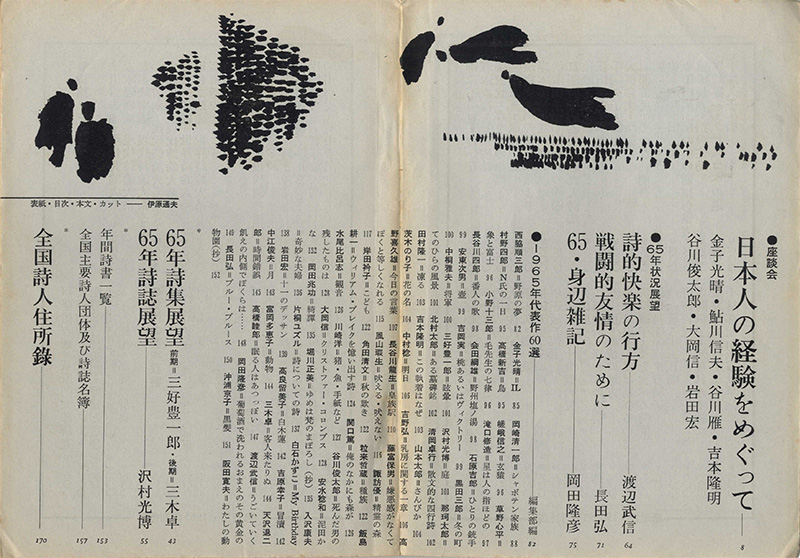

「現代詩手帖「現代詩年鑑’66」」

昭和四十一年(一九六六年)刊

池上 ぼくが谷川雁の詩を初めて読んだときに、いちばん違和感があったのは「東京へゆくな」という詩です。

ふるさとの悪霊どもの歯ぐきから

おれはみつけた 水仙いろした泥の都

波のようにやさしく奇怪な発音で

馬車を売ろう 杉を買おう 革命はこわい

なきはらすきこりの娘は

岩のピアノのむかい

新しい国のうたを立ちのぼらせよ

つまずき こみあげる鉄道のはて

ほしよりもしずかな草刈場で

虚無のからすを追いはらえ

あさはこわれやすいがらすだから

東京へゆくな ふるさとを創れ

おれたちのしりをひやす苔の客間に

船乗り 百姓 旋盤工 坑夫をまねけ

かぞえきれぬ恥辱 ひとつの眼つき

それこそ羊歯でかくされたこの世の首府

駈けてゆくひづめの内側なのだ

ぼくは東京で生まれて東京で育ってずっと東京に住んでいましたから、「東京へゆくな」と言われても、どう受け取っていいのかわからなかった。「ふるさとを創れ」と言われても、そもそも「ふるさと」という言葉が持つニュアンスがわからなかったんです。

鶴山 「東京へゆくな」はいろんな議論を巻き起こした詩です。またこの詩を書いたあとに谷川さんは東京に行って何年間か住んだ。それに対しても批判がありました。そういうことを一切無視して言えば要するに「ふるさとを創れ」と言っている。この「ふるさと」は現実の政治経済の中心である東京とは質の違う本当の「この世の首府」。俗な言い方をすれば観念のコミューンであり理想の共同体。それを支えるのは「船乗り」「百姓」を始めとするプロレタリアや下層民。高らかに理想を謳っているけど現実味はない。

ただ詩の一義的な意味伝達内容は理想社会構築だけど谷川は「革命はこわい」「虚無のからす」「こわれやすいがらす」「羊歯でかくされた」「ひづめの内側」といった言葉でその実現の難しさ、あるいは必敗の予感を同時に表現している。谷川雁が詩では正直だというのはそういうこと。複雑な戦後社会を複雑な言語総体として表現しようとした入沢・岩成の現代詩に似て谷川は高い理想とその実現不可能性を繊細な技巧を駆使して総体的に表現している。「東京へゆくな ふるさとを創れ」という詩行は表面的には命令調の断言です。前後裁断した強い意志がなければ理想を実現できない。しかしそれと同時に理想実現は不可能だという断念を含む鮮烈な抒情的叫びでもある。

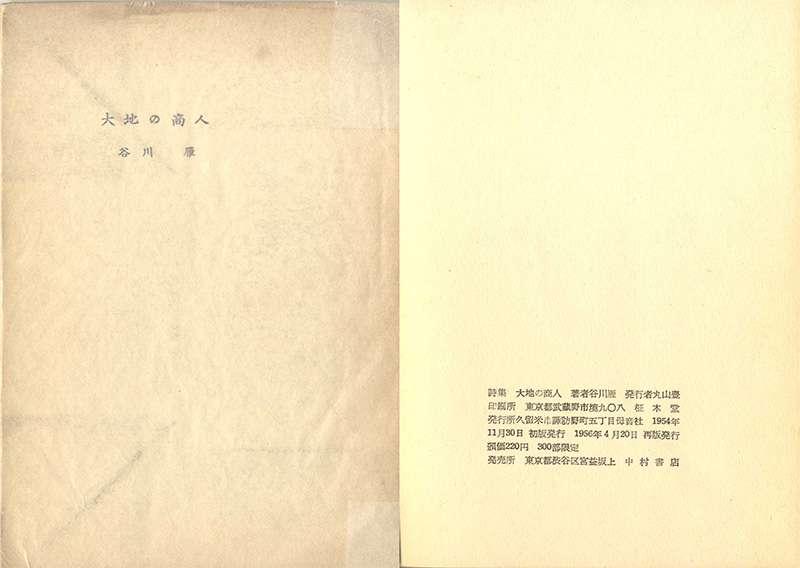

谷川雁第一詩集『大地の商人』

著者谷川雁 発行者丸山豊 印刷所柾木堂 発行所母音社 1956年4月20日再版 頒価220円 300部限定 発行所中村書店

池上 当時この詩はすごい影響力を持っていて、この詩に縛られて上京できなかったり、上京したことを後ろめたく感じている人が多かったと松本輝夫さんの本には書いてあります。この詩についても河野靖好さんが一行ずつ読み解いています。

おれたちのしりをひやす苔の客間に=自然の価値が豊かに存在する、新しい共同体運動に

船乗り 百姓 旋盤工 坑夫をまねけ=さまざまな領域にいきる労働者を誘い参加を呼びかけよう

かぞえきれぬ恥辱 ひとつの眼つき=新しい共同体での創造運動

それこそ羊歯でかくされたこの世の首府=それこそが、古い共同体に隠されていた革命の原点なのだ

駈けてゆくひずめの内側なのだ=物質文明の疑似的な進歩ではなく、ほんとうの人民的進歩の内容なのだ

河野靖好『谷川雁の黙示録風革命論』

河野さんの読解を読んで、ぼくは初めて谷川雁がこの詩に込めた意図がわかりました。松本輝夫さんは、この詩についてこう読み解いています。

農民、炭鉱労働者、旋盤工等々が不定型のエネルギーを蓄えた九州に代表される地方にこそ革命の根拠地=「羊歯でかくされたこの世の首府」を透視し、そこにこそ「ふるさと」を創れ。それは来るべき革命に向けて「駈けてゆく」日本社会の「ひづめの内側」=根拠地中の根拠地になるであろう、馬を一日に二〇〇キロも走らせることを可能にした蹄鉄のような働きをする場所になるであろう。省略段落にある「革命はこわい」は無論反語だ。

松本輝夫『谷川雁―永久工作者の言霊』

この読解は河野さんとは異なりますが、これもまた「なるほどなぁ」と思いました。

鶴山 谷川雁より頭の悪い空想社会主義者の戯言にしか思えない。河野さんや松本さんのように「東京へゆくな」を読むことはできます。しかしそれは詩表現を矮小化する。夢破れた空想社会主義者が谷川におんぶに抱っこで現代になってもまだ自分の夢を語ってるだけだな。河野さんと松本さんの本が出たのは最近だろ。鮎川や吉本は絶対こんなバカな読解はしない。もう怖い詩人がいなくなってタガが外れたんだよ。詩人は舐められてるんだな。池上さんは黒田喜夫篇で「文学作品の価値は、究極的には作者の政治思想や社会構造の変化とは関係ないもので、詩は詩として読まれるべきだ」とおっしゃったよね。ずっと谷川雁の詩を実人生に即して読んでおられるわけだけど池上さん自身の「詩は詩として」のお考えはどうなんですか。

池上 河野さんや松本さんの読み方が正しいと言っているわけではないですよ。だけどぼくは「東京へゆくな」という詩を初めて読んだとき、この詩が何を言おうとしているのかよくわからなかった。それが今回、彼らの本を読んでわかったということです。

だから、ぼくは詩としては「東京へゆくな」という作品はまったく評価しませんね。河野さんや松本さんのような読み方をしないと理解できない、つまり「詩は詩として」読めない作品だと思います。「東京へゆくな ふるさとを創れ」というメッセージがなければ成り立たない詩です。だけど「東京へゆくな ふるさとを創れ」というのは詩の表現としては全然ダメですよ。谷川雁の詩法からすれば「東京へゆくな ふるさとを創れ」というナマな表現を使わなくても書けたはずなのに、わざわざ「東京へゆくな ふるさとを創れ」という命令みたいな表現をしたところが嫌らしいと思うな。「東京へゆくな ふるさとを創れ」という詩行が、地方に住んでいる読者に文字どおりの意味として、つまりメッセージとして受け取られて現実的な影響を与えることをわかっていて書いているとしか思えない。「東京へゆくな ふるさとを創れ」という詩行以外のレトリックが見事だから幻惑されるけれど、これは詩のスタイルを取ったアジテーション、もっと言えばオルグですよ。こういうところが谷川雁の怖ろしいところだと思います。

それに対して「商人」という詩は、河野さんや松本さんのような読み方ができるにもかかわらず、「詩は詩として」読めるすぐれた作品だと思います。

鶴山 詩に限らず文学作品を作家の実人生に即して読むのは必要だと思います。作家は生育環境や時代状況の強い影響を受けそれは必ず作品に反映される。ただ優れた文学作品は作家の伝記的要素からすべてを読み解けない。文学作品最良の部分は作家固有の体験が昇華された普遍的思想や表現にある。

文学作品理解の基本が意味読解にあるのも言うまでもありません。ただ入沢康夫が「詩は意味の伝達の道具ではない」と言ったように明確に意味を表現したいなら詩や小説のようなまだるっこしい表現は必要ない。意味は文学作品の一部に過ぎない。文学作品最良の富は意味を超えた思想や表現にある。それが作家固有の体験が昇華された普遍的思想や表現でもある。それは究極的には小説では文体構造、詩では書法で表現されます。

では詩の書法とは何かと言えば岩成達也『詩的関係の基礎についての覚書』の定義が最も的確です。

(1) 詩的関係の意義は、言葉を介して新しい世界把握を(私達に)可能ならしめる点に求められる。

(2) 一つの新しい世界把握には、一つの新しい書法が対応する。

例えば北園克衛の「白い四角/のなか/の白い四角」(「単調な空間」)といった詩を意味で読み解くことはできない。しかしこの詩は第一次世界大戦後の世界の変容を詩の書法で表現している。たとえ欧米詩の物真似であってもね。モダニズム詩は大きく変容した「一つの新しい世界」を「把握」するための「一つの新しい書法」だった。戦後の入沢・岩成の現代詩も「一つの新しい世界把握には、一つの新しい書法が対応する」とてもわかりやすい例です。

ただモダニズム詩や入沢・岩成現代詩のように、パッと読んだときに「ああこれは世界が大きく変容した際にそれに対応するために生み出された書法だな」とわかる詩は少ない。詩の九九パーセント以上は私はこう思う、こう感じるの自我意識詩です。それは戦後詩も伝統的な抒情系の詩も同じ。詩の圧倒的メインストリームは自我意識詩。こう思う、こう感じるの表現だから自我意識詩の読解はどうしても詩人の実人生や表現されている意味内容に引っ張られる。しかし優れた自我意識詩は必ず優れた書法を持っている。言語像と言ってもいい。

戦後詩は日本の敗戦を機に生まれた新しい書法の詩だった。あらゆる思想を峻拒した詩人の孤独で強靱な自我意識で強大な社会に対峙する新たな世界把握だった。自我意識詩の新たな書法だったからその影響は長く続いた。ただその後の詩人たちは鮎川・田村のような杭のように垂直に屹立した強靱な自我意識で巨大な社会に対峙することができなかった。膨大に膨れあがり複雑さを増す戦後世界の中で詩人の小さな自我意識は揺れまくった。〝戦後の詩人〟たちは「荒地」派などと同様に(揺れまくる)自我意識を表現の軸としながら巨大な社会に対峙しそれを表現するために現代詩の書法を援用したと言っていい。

ただ〝戦後の詩〟は敗戦直後に生み出された戦後詩と現代詩の書法のマージです。戦後の詩が広義の戦後詩の亜流だというのはそういうこと。既に確立されていた戦後詩と現代詩を引き継いでいる。この継承は一九九〇年代には限界が見え始め二〇二〇年代の現在では既に堕落の域に達している。詩史に残る優れた詩は必ず大きく変容した社会に対応した新しい書法を持っている。詩が無惨なほど凋落してしまったのは二十一世紀の情報化社会――ポストモダン世界に対応する新たな書法を生み出せていないからです。なんも考えずに薄らバカのように現代詩を標榜する詩人たちは恥を知るべきだね。

谷川雁に戻れば彼は「「瞬間の王」は死んだ」と書いて詩をやめた。この言葉は正直です。乱暴に言えば谷川は鮎川・田村のような強靱な自我意識で革命を主導しようとした。それが不可能だと誰の目にもハッキリわかってしまう前に詩をやめた。だから谷川の詩の断筆は個人的なものであり無責任でもある。ただ彼はよりよい社会を求める美しく強い精神の持ち主でありその詩の最良の高みでまさしく「瞬間の王」だった。一番いいところで見得を切って詩をやめたとはそういうこと。そして「瞬間の王」の最良の詩は複雑です。

谷川雁は大胆で繊細で臆病。革命を扇動しながらその不可能性に気づいている。気づいているが言い過ぎなら革命とその不可能性の間で揺れている。それを正直に詩で表現している。谷川は不屈の革命闘士ですが彼には足元が揺らぐような革命への懐疑が抜けがたくある。そんな思想と感情の微妙で繊細な揺れを表現できるのは詩しかない。また谷川が扇動した革命は社会主義革命だけどそれを無条件で信じているわけではない。だから保険をかけるようにそれを太古の理想的共同体にまで持っていく。理想社会を「下部へ、下部へ、根へ根へ」まで敷衍する谷川詩は必然的に複雑になる。太古の薄明に照らされたような言語的象徴の森になる。

この谷川詩を書法として捉えれば、谷川自身にそんな意図はなかったと思いますが現代詩の書法に近似している。後進世代から見ると戦後詩と現代詩のマージの大きなヒントになった。谷川シンパの読解について言えば彼らは詩とは何かをまったく理解していない。複雑な谷川詩の中で自分で理解できる単語を取り出し解釈して凡庸なイデオロギー詩に貶めてしまっていることにすら気づいていない。

池上 ぼくは鶴山さんほどは谷川雁の詩は評価していないんです。確かに隠喩を駆使して書かれたいくつかのすぐれた作品はありますし、表現も魅力的だと思います。だけどやっぱり政治的な意図があって書かれた一面があることは否定できないですし、少なくとも読者としてのぼくの心にはあまり響かない詩ですね。レトリックの使い方は好きで、自分が詩を書いていた時にはずいぶん影響を受けたんですけれど、詩全体として表現されているものが好みじゃないというか……。もちろん一方ですごく心に響いた人もいるでしょう。すぐれた詩人であることは間違いありません。

ただ、今日はもう時間がなくて詳しく取り上げられませんが、『天山』の最後に置かれた「題のないことば」という谷川雁の唯一の散文詩は気になっています。「廿世紀も半ばに達しかけている。僕らは兵士になった」と始まる詩で、隠喩に頼らずに戦争体験を散文詩として表現しています。行分け詩にこだわらず、こうしたスタイルの書き方をもう少し模索すれば、あるいは違った展開もあり得たように思うんですけれどね……。鶴山さんが谷川雁の代表作と思う詩はなんですか。「革命」はどうですか。

鶴山 第二詩集『天山』より第一詩集『大地の商人』の方が勢いがあるね。「商人」「毛沢東」「革命」「東京へゆくな」は傑作だと思います。まだ取り上げてないのは「革命」だけだね。

おれたちの革命は七月か十二月か

鈴蘭の露したたる道は静かに禿げあがり

継ぎのあたった家々のうえで

青く澄んだ空は恐ろしい眼のようだ

鐘が一つ鳴ったら おれたちは降りてゆこう

ひるまの星がのぞく土壁のなか

肌色の風にふかれる恋人の

年へた漬物の香に膝をつくために

革命とは何だ 傷のあるとびきりの黄昏

やつらの耳に入った小さな黄金虫

はや労働者の骨が眠る彼方に

ちょっぴり氷蜜のようにあらわれた夕方だ

仙人掌の鉢やめじろの籠をけちらして

空はあんなに焼け・・・・・・

おれたちはなおも死神の真白な唾で

悲しい方言を門毎に書きちらす

ぎ な の こ る が ふ の よ か と

(残った奴が運のいい奴)

パッと読んでいい詩だなと思う人が多いんじゃないかな。詩は高度な言語表現ですがその良し悪しの判断は簡単。読んだ瞬間にわかる。読んだ途端に忘れてしまう詩はダメということ。難しげな現代詩だから上等だなんてことはあり得ない。谷川雁は四篇は優れた詩があるんだから大詩人です。ほとんどの詩人に代表作がないからね。

もう説明しませんが「革命とは何だ 傷のあるとびきりの黄昏」といった詩行が谷川雁の真骨頂です。実に複雑な詩なんだ。最後の「ぎ な の こ る が ふ の よ か と」には前に池上さんがおっしゃった宮沢賢治の影響が読み取れます。「あめゆじゅとてちてけんじゃ」(宮沢賢治「永訣の朝」)ね。

前回取り上げた詩人との比較で言えば革命とその不可能性の間で揺れ、幻の理想的共同体を希求したという意味で谷川雁と黒田喜夫は似ています。人はいつ死ぬかを選べてもいつどこで生まれるのかは選べないから、彼らの革命思想は時代の証言としても貴重です。もし僕らが彼らと同じ時代に生まれていたら何にもできないヘタレで終わったかもしれないんだから。ただ二人とも後世に残る仕事は詩。詩に関して言えば黒田より谷川の方が遙かに複雑。また書法が完成されていたから後続世代に影響を与えた。石原吉郎は優れた詩人だけどその詩の高みは彼独自のものでいわば石原ライティングとして深く理解し継承するしかない。詩史的に言えば黒田や石原よりも谷川雁の詩の方が重要です。

谷川雁の話がえらく長くなっちゃったな。あんまり時間がなくなりましたけど、ちょっと休憩して堀川正美篇をやってしまいましょう。

(金魚屋スタジオにて収録)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『対話 日本の詩の原理』は毎月01か03日にアップされます。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■