私は「ニラスミレ」のハンドルネームで、文学愛好者が集うXのスペース「文学の叢」で小説を公開している。小説家になるのが夢で小説新人賞にも応募しているが、「文学の叢」の仲間だけがわたしの小説を話題にして批評してくれる。金魚屋新人賞受賞作家によるサイバー空間で紡がれてゆく小説内小説の意欲作!

私は「ニラスミレ」のハンドルネームで、文学愛好者が集うXのスペース「文学の叢」で小説を公開している。小説家になるのが夢で小説新人賞にも応募しているが、「文学の叢」の仲間だけがわたしの小説を話題にして批評してくれる。金魚屋新人賞受賞作家によるサイバー空間で紡がれてゆく小説内小説の意欲作!

by 金魚屋編集部

引越しは滞りなく終わったとは言えなかった。わたしと航太の引越しの日が重なってしまったからだ。わたしは引越し業者と交渉して、一旦実家に戻り、ビデオ通話で指示を送ろうかとも思った。業者もそれで構わないと言ったが、現場のビデオに航太が映り込む可能性を考えると、別の日にする方が賢明だと判断した。担当者は電話の向こうで怪訝な様子で承諾してくれた。わたしの引越しは航太の翌々日となった。

引越し作業員の到着前にわたしがマンションに着くと、すでに航太の嫌な臭いが部屋に充満していた。あの風呂に何日も入っていないような、洗濯物の生乾きのような、吐きそうな男の臭いだ。鼻腔から土足のまま入ってくるような図々しさで、そのまま奥へ進み、頭蓋骨を破壊されたのではないかと思うくらい、その臭いによって激しい頭痛が起こる。わたしはバッグから消臭剤を取り出した。夫婦間で相手の臭いが気になる人に飛ぶように売れている新商品だ。異臭を完全に消し去り、同時に空気清浄もする。航太と同じ空気を吸入することは、わたしには窒息死する方がましなくらい恐ろしいことだった。予備的にスプレータイプのものも併用すれば、臭くて嫌な同居人がいることを忘れることができる。

航太のベッドルームは、リビングを挟んで右にあるものだとすぐ分かった。廊下からリビングに入ると、右に向かってすでに臭いの道ができていたからだ。そこにあいつが既に移り住んで息を潜めているかと思うと胃がねじれ曲がるような感覚が襲ってきて、急いで自分のベッドルームに走り込み、新品の便器に吐いた。吐瀉物がトイレの水面に惨めに浮いた。新しい便器になんだか悪い気がしたが、自分が吐いたものより航太の存在の方が悍しかった。あいつの匂いが漂ってきそうなダイニングルームはあまり使いそうになかったが、それも癪に障るのでダイニングルームにも消臭剤を置くことにした。

気持ちが落ち着いてからキッチンへ行った。航太専用のシンクには、昨夜の食事の残骸だろうか、皿やコップが残されていた。せめて食洗機に入れればいいのに、見苦しい。何を食べたのか興味もないが、皿の上の黄色い残飯が目についた。一瞬だったのにそれはわたしの脳裏に焼き付くには十分で、目を瞑ればそれはより鮮明になった。米粒に付いた汚らしいタンパク質と脂が、生き物のようにゆらゆらこちらを見ている。それに皿の上に汚れが全くないところがある。まるで、汚く混ざったパレット上の絵具を、大きめの筆でごっそり取ってしまったように。指ですくったように。いや、指じゃない。あれはあいつの子供の頃からの汚い習性だ。皿の上に残ったソースや液体を舐める、あのいじましい生態。汚れが全くない所は、航太の舌が這った跡だ。

キッチンにもう一つ消臭剤を置いた。深呼吸をする勇気はまだなかったが、そのうち汚れた皿の映像も脳裏から出て行ってくれるだろう。ついでに持ってきた除菌ハンドソープも置いた。航太のシンクには今時レトロな白い石鹸が置かれていた。こんな固形石鹸を使っている人間がまだいることに驚いた。表面にはすでに灰色の汚れの筋が残っていた。少なくとも手は洗うようだが、航太が手を洗っているところを想像するとまた吐きそうになったが、ちょうど玄関のチャイムが鳴って引越し業者が到着を知らせてくれたので、何とか吐かずに済んだ。

丸一日がかりの引越しがやっと終わった。航太との共有スペース以外は、完璧にわたし好みにすることができた。共有スペースを除いても実家の部屋より広かったので、運び込んだ物も余裕で配置できた。引越しの最中、航太は一度も姿を見せなかった。あいつの仕事をよく知らないが、確か夜勤が多い仕事のはずなので、今後、顔を合わせることはあまりないだろう。かくれんぼの時に鬼の様子を窺いながら別の場所に移動するような、そんな日常を送りたくなかった。

リビングに移動して、自分のソファに深く座った。今回の引越しに合わせて新しく購入した本革張りのものだ。これだけは航太と共有したくないので、背もたれにしばらく「小村瀬専用」と貼っておくつもりだ。表面がとても滑らかに加工されており、さすがは本革の艶かしさがある。目を閉じて表面を撫でると、皮膚を突き破ってその艶かしさと心地よい冷たさが細胞の一つ一つを包み込むようだった。わたしはソファに寝そべり、頬を擦り付けた。花咲さんの肌を思い出していた。実はあの日から彼に会っていなかった。偶然かもしれないが、会社でも見かけることすらない。こちらから連絡を取らないでいると、なぜか向こうからも接触してこなかった。

ソファから身体を持ち上げた時、スマホが鳴った。母からだった。

「遥香? 引越しが終わったら家に来てって言ってたでしょう? 話があるから来てね」

いつも通り一方的に切れた。新しい生活のストレスのせいで、母との約束をすっかり忘れていたのだ。ひとつため息をついたら、次の休みに実家へ行ってみようと思った。どうせまた、祖母に対する愚痴だろうとは予測できたけど、結婚して初めての里帰りが自分にどんな感情をもたらすのか試してみたかった。それに、こちらから訊きたいこともあった。

夜中に目が覚めた。どこにも光を認めることができないから単純に朝ではないと思っただけだ。周りからは空気が削られて、自分の身体が接触しているものは何なんだろうと思った。何も見えないから闇の底にいるのか浮いているのかさえ判断できなかった。だから削られた空気を引っ張ればいいのか押さえつければいいのかが判らない。だんだん目が慣れてきて、見えてきた天井がいつものと違った。そうか、わたしは引越したんだと。そして、結婚したんだと、やっと気づいた。

喉の渇きを覚えたのでキッチンで水を飲むことにした。ベッドから足を下ろすと、フローリングの床が足の裏にしっとりなじみ、冷たさが心地よかった。ドアまで歩を進めると、暗闇の中で自分の足跡が白く浮き上がってくるような気がした。ベッドルームのドアを開けるまでは、この空間の暗さや静けさや緩やかさが自分だけのものだった。光なんてなくてもいい。このまま真っ暗だって、わたしはいい。でも喉の渇きには勝てないからドアを開けた。

ドアを開けた途端、何かが違っていた。リビングは同じように暗いのに空気の何かが違う。鼻腔を突いてくる臭い。光の粒子がどこかに隠れていて、わたしに襲いかかってくるような予感。再び空気が削られるような怯え。明るい昼間よりもそれらが顕著だった。リビングの向こうに航太がいることを考えないようにした。

自分専用の冷蔵庫を開け、ボトルに入った水を取る。喉の渇きがさっきより酷くなっていた。キャップを外す時間さえもどかしい。ボトルに唇を押し当てると、冷たい水は舐めるように舌の上で遊び、舌の奥から緊張する喉を通って胃に到達した。乾いた砂に波が押し寄せて、その砂の色が濃く変わっていくところが頭に浮かんだ。

喉が潤うと冷静になれた。自分がどこにいて、何に囲まれていて、何に触れているのかが鮮明になった。闇の中で嫌悪感は決しておとなしくはならない。むしろ助長されるような気がする。余計なものが何も目に入らないから、相手を憎む気持ちが風船のように膨れてパチンと弾けるタイミングも見えない。周りがよく見える昼間の方が気持ちが楽なことに気づいた。あいつはどうなんだろうと少し思ったが、考えるだけ無駄な労力だと悟り、夜中に起きて来ないで済むように、水のボトルを何本かベッドルームに置いておくことにした。

実家の最寄り駅に着くと、わたしは馴染みのケーキ屋へ寄った。祖母と母が好きなフルーツタルトを買うためだ。一人暮らしをやめて実家に戻ってからでも、店に行く機会はすっかり減ってしまったのだけれど、ケーキ屋のご主人は今でもわたしのことを覚えていてくれて、店に入った途端、祝いの言葉をかけられた。あまり嬉しい気はしなかったけれど、結婚後初めて実家に帰るのだと言うと、じゃ、今日のタルトは店からのサービスだよ、とリボンを余計に掛けてくれた。わたしが受け取ると、「さじ子さん、寂しそうにしてるから元気づけてあげてよ」と、カウンターにあった袋入りクッキーも一つ付けてくれた。ご主人が亡くなってその後すぐに遥香ちゃんがお嫁に行っちゃったから、きっとすごく寂しいんだよ、とケーキ屋のご主人はわたしが結婚した経緯は知らないようだった。だからできるだけの笑顔を作って店をあとにした。

実家の玄関の前に立つと、ここはチャイムを鳴らすべきか、それとも、ただいま、と言って自分の家として入っていくべきか、悩んだ。タルトの箱を抱えてゴソゴソしていると、と母がドアを開けた。

「あら、いらっしゃい」

母の言葉を聞いて、わたしはリボンの結び目を強く握った。結婚するまでは「お帰りなさい」と言ってくれていた母。結婚した途端「いらっしゃい」に変わるのかと何か冷たい風のようなものを脇の下に感じた。玄関で突っ立っていると母が、何遠慮してるのよ、早く入りなさいと急かした。

「それは悪かったわね。じゃ、これからは『お帰りなさい』って言うわ」

わたしが仏壇の前に座り父親の遺影に手を合わせていると、先ほどの質問に対する返事が背後から返ってきた。わたしがキッチンへ行くと、母は大好きなフルーツタルトを前にしてニコニコしていたが、それはフルーツタルトに対してなのか、わたしをなだめる微笑みなのか、彼女の表情だけでは判断がつかなかった。

「お母さん、今日ちゃんと訊きたいことがあるんだけど」

「なあに?」

母の声は少しトーンが下がり、落ち着いた色になった。すでに質問の内容を知っているように。

「お父さんの遺言書の内容。私が子供の頃から嫌っている航太と、どうして結婚させたのか、お母さんは理由を知ってるの?」

あら、相変わらずおいしそう、と母はタルトを眺めている。わたしの言葉が聞こえているのが証拠に、口元の皺が一層深くなった。

「だっていくら遺言書だからって、変だよね?」

母の髪の分け目に見える白髪をじっと見つめた。染めた栗毛色と白髪の境目が、片側車線だけアスファルト舗装が終わった道路のように、はっきりしていた。

「それに、この左中指の指輪」

わたしは結婚指輪の代わりに左中指に指輪を嵌めることを義務付けられていた。これも遺言書の内容にあったものだ。当然薬指より太い中指に嵌める指輪だから大きくて、可愛らしさのかけらもない。単なるファッションリングのように、色だけは下品な銀色を放っていた。

「それが、お母さんにもよく分からないの。遺言書作成の時には当然立ち合わなかったし、お父さんがどんな意図で遥香にこんなことをするのか、全然分からないのよ」

ナイフ、ナイフと言って立ち上がる母は、本当に何も知らない様子だった。知らないとはいえ、実の娘にこんな酷い仕打ちをしておきながら好物のフルーツタルトに顔を輝かせる母に、わたしは憎しみ以上の熱情にも似た感情を抱いた。しかし、それと同時に、実の娘にするからこそ何か深い事情があるに違いないと、母を庇護する気持ちが湧いてくるのも確かだった。わたしは皿とフォークを用意した。

「おばあちゃんもこっち来るよね?」

母が小さく何か言ったようだったが聞き取れず、わたしは三人分の皿とフォークを持ってリビングに戻った。

わたしたちが声高に話していると、祖母がリビングの賑やかさに誘われてやって来た。

「あ、おばあちゃん、お邪魔してます」

「あら、遥香。お邪魔してますだなんてなんだか他人行儀だねぇ」

わたしの顔を見て、おかえり、と言うと隣に座った。母は相変わらずタルトの切り分けと格闘しているようで、祖母の存在を無視しているかのように見えたけれども、わたしはタルトが四つに切り分けられていることに気づいていた。

フルーツの分け方に迷ったなどと見え透いた言い訳をした後、母は祖母の前にもタルトの皿を置いた。そしてもう一つの皿を仏壇に備えると、お義母さんはご存じなんじゃないんですかと、祖母と視線を合わさずに言った。祖母は徐にフォークを取り、一口頬ばった。わたしはすぐに自分の結婚に関することだと察し、

「おばあちゃん知ってるの? だったら教えて? どうしてお父さんがわたしにこんなことするのか」

と自分の友達を責めるように祖母の顔を覗き込んだ。

「相変わらず美味しいねぇ、ここのフルーツタルト」

祖母の表情は甘酸っぱい苺に少し顔を歪ませただけで、至福の時間を楽しんでいるように見える。美味しいねぇ、ともう一度言った後、

「首無し稲荷」

と呟いた。祖母はタルトをもう一口頬張った。初めて耳にする言葉と祖母の心もとない咀嚼音のおかしな組み合わせに、わたしはいきなり異空間に投げ飛ばされたような気がした。首無し稲荷って、一体何?

「では、そういうわけで、グッズの方は以上で進めさせていただきます。デザインが決まり次第、またメールでお送りいたします。お疲れ様でした、失礼いたします」

私は相手がミーティングを退出するのを待った。会議室の隣の席で岡林さんが大きくため息をついて、背伸びをしている。

「朝比奈さんところの社長さんって、結構頭硬いですね」

肩凝るわー、と言いながら岡林さんは右手で左の肩を揉んでいる。

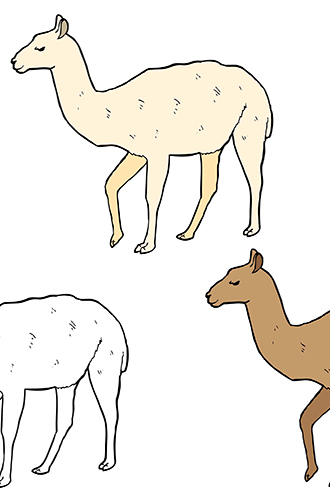

「でもまー、予算から行くとスマホグリップはラマちゃんの顔、既製のグリップにプリントだね」

「ま、確かにラマちゃん型だとかわいいっちゃかわいいですけど、あそこまで頑なにラマちゃん型にこだわるかなー」

新しくグッズに加わったスマホグリップの形を既製のスマホグリップに印刷にするか、ロゴを模ったものを新たにグリップの製造会社に注文するかで、やはり揉めた。揉めたというよりも、こちらとしては朝比奈興業の予算に寄り添う意味で印刷のみの方を提案したのだが、マグカップとボールペンを削ってでも、ラマ型のスマホグリップにしたい、と朝比奈社長本人が駄々をこねた。本来なら、フィットWの代表者だけが会議に参加するはずだったのだけれど、急遽朝比奈社長も参加すると聞いたのは、リモート会議が始まる十分前だった。岡林さんが急に緊張し始めたのだけれど、一旦会議が始まると、若さというのは簡単にプレッシャーを跳ね除け、岡林さんは会議中何度も社長につっこみを入れていた。

「私はねー、この二十周年のイベントに賭けてるんだよ。利用者の皆さん、これから会員になる皆さん、いろんな人に楽しんでもらえるグッズをご用意したいんですよ」

朝比奈社長の背景はロゴのラマで、他にも子会社はあるはずなのにフィットWに力を入れているのが滲み出ている。朝比奈社長も画面修正しているのか、聞いていた年齢よりも若く見える。むしろ肌の感じが不自然だ。凹凸が変で陰影もおかしい。ただし毛髪の量は調整できなかったようで、肌のなめらかさとのギャップが悲しい。

「でもそんなことより、ジムのサービス自体ですとか、マシーンにお金かけた方がよくないですぅ?」

「君、デザインする側がそれはないだろう? 注文するのはこっちだぞ!」

いくら発注先とはいえ、相手を「きみ」で呼ぶのは今どきアウトだなぁ。

「はいそうですけど、もし私が利用者だったら、ラマちゃんの顔がどこにどんなふうに付いてても、別にいいですよ」

「そうなの?」

「そうですよ」

「でもねぇ、このラマが結構人気でねぇ。やっぱりこのラマ目当てで入会する女性も多いんじゃないかと思うん……ですよ」

朝比奈社長、何か思惑があるのか、岡林さんへの語尾を変えてきた。私はさっきから、この二人の会話を静観している。今後岡林さんだけでクライアントとこういった打ち合わせはあるだろうし、そのためにも慣れておいて欲しかった。しかし、何よりも二人のやり取りが面白い。同席しているフィットWの代表者も無言である。しかもミュートを決め込んでいる。

「個人的に私はこのラマちゃん、あんまりかわいいとは思いませんし」

「何だって!?」

「だって、なんでラマなんです? これって羊かなんかの仲間なんですか? とにかく実際見たことないし」

「えーと、岡林さんっていったかな? 動物園で見たことないですか? ラマはねクジラグウテイモクのラクダカの動物で─」

「え? ラマって鯨なんですか? 泳ぐんですか?」

「いや、泳ぎはしないが、もともと鯨目と偶蹄目、ま、ざっくり言えば牛とか豚とか爪が二つに分かれている動物の仲間なんだけどね、その仲間には共通点があるとされていて、ミトコンドリアDNA 法によってクジラとカバが近いことが解明されて、ってそれは話が複雑になるからやめておこう。ま、とにかく今じゃ単に偶蹄目とは言わなくなって─」

「あのー、社長、話が全然見えてこないです」

この時フィットWの代表者大川さんのミュートが解除された。

「うちの社長、もともと生物学が専門なんですよ」

「はー、なるほど」

岡林さんは声だけ納得していたが、横から見ていると苛立っているのは明らかだった。脚は組み、膝の上で指をタップしている。

「あ、ありがとう、大川くん。ま、とにかく、ラマはねぇ、かわいいよ。うちのマスコットやロゴにはぴったりだ」

「問題はジムの質ですよ、社長」

「あ、うん……なるほど、それは分かっているさ」

私は内心ハラハラしながら、しかし楽しみながらこのやりとりを見ていたが、お互いの笑い顔を正面から見ることができるリモート会議というのはいいものだ。こちら側とあちら側の両方の表情を同時に見ることができるのは、恐怖でもあり安堵でもある。同時にリアル会議では避けることのできない嫌な空気をシャットダウンできるのもいい。岡林さんはきっとそれが分かっていて、朝比奈社長に無礼スレスレの発言をするのではないかと思う。無礼だけれども、その空気が直接伝わらない分、冗談ですよーという雰囲気も出せる。Zoomに代表されるリモート会議を始めたのは私も岡林さんも同じ時期だけれど、彼女の方が数段このハイテクを使いこなしてると言える。私は未だに本人とリアルで会って、紙とペンを使ってメモする方が心地いい。

朝比奈興業とのリモート会議が無事終了した。

「じゃ、最後の詰め、よろしく。最終決まったら、見せてね」

「ラジャーです」

岡林さんはiPad Proを小脇に抱えると、首を左右に曲げて一回ずつポキポキ言わせると、会議室を出ていた。

小さな会社なので、この歳で役職につく私でも結構下っ端的なこともやらなければいけない。とはいえ、最近は自宅での作業が大部分を占め、パソコンのデザインアプリと執筆のためのワードを交互に切り替えて、一日中パソコンの前に座っていることが増えた。今日のミーティングで、フィットWの会員に誘われはしないかと怯えていたけれど、画面に写っている部分はまだそれほど肥大はしていないようだ。とはいえ、小説執筆に集中して時間が割けるようになったのも確かだ。岡林さんとは別の若手社員に別案件の指示を出して、私は退社することにした。年末までに小説を仕上げて、文学の叢の仲間に披露しなければいけない。今のところ主人公が嫌いな人物と結婚させられたのは父親の遺言書のせいで、その不条理な遺言書の理由を考えなければいけなかった。夢のお告げというのどうだろう? それとも父親の生家の先祖代々の遺言だから仕方がないとか? 天狗を信仰しているからとか。純文学を書いているつもりが、なんだか怪奇小説のようになりつつあった。しかし、このぐらいの突拍子もないもの、破天荒なものでも書かなければ、私の歳で新人賞なんて無理だ。そこで「首無し稲荷」というのが浮かび、これを父親の遺言書の理由としてみることにした。

私は先日の続きを書き始めた。

結婚して最初の一年は知らない間に過ぎてしまったという表現が的確なほど、あっという間に時間が流れた。朝晩定時に出社し、退社し、ということを繰り返し、夜勤が多い航太と顔を合わせないように気をつけた。別に出勤のスケジュールをシェアしているわけではないので、こっちはあてにならない勘に頼るしかなく、最初の頃は廊下や玄関で鉢合わせ、ということがあった。その都度お互い目を合わさないようにして、わたしが帰宅の場合は息を止め、そのままよくトイレで吐いた。出社する時だった場合は玄関外で呼吸を整え、胃の辺りを摩り、気持ちを落ち着けて出かける、という始末だった。そんな日々を過ごしていると、まるで毎日あてがわれたルーティンをこなしているように感じて、曜日も月も季節も分からなくなっていた。

でもそのうち勘がよく働くようになり、今では滅多に顔を合わせることはなくなった。お互いが家にいると分かっている場合は(わたしの場合は臭いで分かった)、わたしの動物的直感は際立ち、食事の準備などでキッチンやリビングに出るタイミングが完璧になった。同じ空気を分かち合っていることが嫌なので、たとえ背後にあいつの気配を感じても顔さえ見なければわたしの呼吸が乱れることはない。そのまま背を向けて自分のベッドルームに戻るだけ。

二年が過ぎる頃には、航太の姿を見かけることはほとんどなかった。自分でも完璧な生活だと思うようになり、ただルーティンをこなしているのではなく、日々を暮らしている自覚があった。夜には絶対自分のベッドルームから出ないようにして、あいつに憎悪を持っていることすら忘れるようにしている。消臭剤の交換時期近くになるとうっすらと異臭がしてくるが、消臭剤さえこまめに交換しておけば、あいつの存在を消すことができた。でも毎朝思っていることがある。

あんな奴、死ねばいいのに。

共有スペースの掃除は、気がついた方がAI掃除機のスイッチを押すというのが暗黙の了解になっていた。別に二人で話し合って決めたわけではなかったが、特にわたしばかりがスイッチを押しているという印象は受けなかった。ソファでスナック菓子を食べて屑を落としてしまったことがあって、明日にでもAIに掃除させようと思っていたら、翌日ソファの周りがすでにきれいになっていたことがあった。引越して来た日にシンクに洗っていない食器があったので、あいつは自分の洗い物もろくにできない奴だと思っていたが、あれ以来、たまに洗っていないままだったりするけど、常識の範囲内でほぼ毎日手洗いするか、少なくとも食洗機には入れているようだ。常識の範囲内、というのは、わたしも仕事で疲れた日は、小物は食洗機に入れるが食洗機に入らない鍋やフライパンなどをシンクに残したまま寝てしまうことがある。その自分を基準として許せる範囲、ということだ。共同生活をする以上、二人の間の基準が決まっていれば、それが常識になり、規則になる。その常識や規則をあいつと共有していること自体、怖気がするのだけれど。

共同生活と言っても同じマンションに住んでいるというだけのことであって、こうして月日が過ぎると実質一人で住んでいるのと同じだった。一人で食事を作って一人で食べて、それを一人で片付けるのは独身の頃から変わらない習慣だ。それを寂しいと思ったことは一度もないし、もちろん大勢の友達と話しながら食べるのは楽しいが、それが格別一人よりいいと思ったこともない。特に結婚してからはマンションが大きいということもあり、友達や会社の人がホームパーティをしに来る。そういう時は前もってメモを航太の冷蔵庫に貼っておくので、航太がリビングに出てくることはない。家族や夫婦間でのメモのやり取りは相手への心配りだろうけど、わたしたちのは相手への警告だった。向こうも好きな物を好きな時に好きなだけ食べて、洗い物も好きな時にすればいい。誰に咎められることもない。家事が面倒であれば家政婦を雇えばいい。この結婚生活は、気楽な独身生活と何ら変わりのないところがあった。この結婚を決められた当時は父親を恨んだものだったが、今となっては首無し稲荷だろうが地蔵だろうが、何かのお告げや呪いでも構わないと思った。結構快適じゃないか、とわたしは日々思うようになっていた。

結婚して初めて母がやって来た。娘が結婚して二年過ぎてやって来るというのもどうかと思うが、久しぶりに電話がかかって来て、明日行くから、といつも通り一方的に切れた。祖母の愚痴を聞いていた時よりも、声に張りがある気がした。気のせいかとも思ったが、会ってみるとまんざら気のせいでもなさそうだった。「あー暑かった」と言いながら玄関に入って来た母は、チューリップ柄のノースリーブブラウスを着て、朱色の足首辺りまであるフレアスカートを穿いていた。髪は短く切って明るく染めていたので、以前より若返った印象だった。顔の肌艶までいいように見える。

「あら、素敵なマンションじゃない?」

母はサンダルを脱ぐとハンカチであおぎながら部屋中を探索し始めた。なんでも二つずつあるのねぇ、と感心する。一通り見て回ると、ソファに身体を沈め、フルーツタルト買って来たわよ、と、例の馴染みのケーキ屋の包みをテーブルに置いた。

「三つ買っちゃったのよ」

わたしが買って行ったホールのタルトではなく、ピースだった。珍しくネイルアートをした指先で、母は器用に包みのリボンを解いた。わたしが知る限り爪なんて伸ばしたことがなかった母が、爪の先を気にしながらリボンを解く姿が健気だった。

「遥香も前はやってたじゃない、爪」

いつ頃の話をしているのだろう、とわたしは他人事のようにそうだっけ? と答えた。男性が女性の爪なんかに興味がないのは知っていたが、若い頃はデートの前にはちゃんと手入れをしていたことを思い出していた。今自分の爪を見ると、母の方がずっと、彼氏がいる女に見える。それとも彼氏がいるのだろうか?

箱にはフルーツタルトが三つ、どうして自分たちがここにきっちり座っているのかわからない様子で、果物の表面をゼラチンで艶々させていた。わたしもフルーツタルトたちと同様、三つある理由が分からなかった。

「えーと、あの人名前何だっけ? 遥香の旦那さん。お父さんが決めた人。あの人にも一つあげようと思ってね」

母は再び指先を気にしながら、タルトを一つずつ箱から取り出した。昔から変わった人だとは思っていたが、ここまで無頓着で、無神経で、無邪気だとは驚いた。

「お母さんが持って来た物なんか、食べるわけないじゃない」

わたしはキッチンから皿とフォークを持って来たが、もちろん二セットだけだ。キッチンに戻ってコーヒーを淹れる準備をした。その時玄関のドアが開く音がした。最初泥棒なのかと思った。真っ昼間にピッキング犯と鉢合わせをする自分を想像したが、そう思う自分の方がおかしいことにすぐ気付いた。ドアが開く前に規則正しい暗証番号を押す電子音が聞こえたから、航太が戻って来たのだと分かった。こんな時間に帰ってくるなんて、珍しい。それとも、母の急な来訪でわたしの動物的勘が狂ったのか。とにかくわたしはなるべくキッチンから出ないようにした。あいつはすぐに自分の部屋に行くはずだ。

キッチンでじっと動かずにいた。まるで敵から逃れて森で身を隠し、その敵がちょうど自分の目の前を通り過ぎるのを動きを止めて、息を止めて待っているかのようだった。本当に息を止めていた。なぜなら、航太の臭いを嗅がないためにも必要な我慢だった。廊下を歩いている。裸足だ。ねちゃ、ねちゃ、という音が聞こえる。夏の裸足の裏。あー、嫌だ。もうすぐキッチンに顔が現れる。もう少しだけ、我慢。すぐにあいつは自分の部屋へ行く。

「あらぁ、ちょっと待って」

母が航太をリビングから呼び止めた。わたしは思わず顔を上げて息を吸った。高校の遠泳合宿の時、最後数百メートルのところでくらげのようなものが目の前を通過したので慌てて、フォームを無視して乱れた息継ぎをした時のことを思い出した。そのぐらい驚いた。わたしが息をし始めた時には母はすでに航太に駆け寄っていた。

「こんにちは。久しぶり、お元気? あ、これね、うちの近所のケーキ屋さんのおいしいタルトなの。どうぞ食べて」

母はフルーツタルトを箱ごと渡していた。航太が何か言ったようにも思ったが、わたしは微塵も興味がなかった。コーヒーメーカーをじっと見つめていた。コーヒーが出来上がるまでがこんなに長い時間に思えたのは初めてだった。そして、航太と目が合った。目を逸らしたのはわたしの方だった。

母はソファに戻って「ありがとうございます、だって。いい感じの人じゃない?」と、フルーツタルトにフォークを刺した。ゼラチンを被ったラズベリーが、母のグロスを多めに塗った唇と同じくらい赤かった。

「ありがとうぐらい、誰だって言うわよ」

「ありがとうございます、よ?」

「どっちでも同じ」

コーヒーを母の前に置きながら、あんなやつでも一応礼儀っていうものを知っているんだ、と変に感心してしまった。

「ちょっと痩せたんじゃない?」

母がわたしの顔を覗き込むように言うから、前と一緒よ、とムキになって言うと、「違うわよ、彼」と航太の部屋の方へ顎を遣った。

「中学の時はもう少し、こう太ってたじゃない?」

母は遠い昔の記憶を辿るように言った。夜勤が多い仕事みたいだし、洗い物も最近見ないから、あまり食べてないんじゃないか、少し痩せたくらいでちょうどいい、と言ってわたしがコーヒーを飲むと、

「あら、案外見てるのね」

と、母は無表情な目をわたしに向けた。母の言葉がわたしを揶揄っているものだとは思わなかった。自分の夫が押し付けた不条理な結婚について負い目もあり、心の底からどういう表情をすればいいのか本当に分からないからだと信じたい。

「見てないわよ」

今日は本当に久しぶりに見かけただけだ。見る頻度が少ない分、差は明らかに感じる。確かに少し痩せたのかもしれない。

母はこめかみを少し掻いて

「首無し稲荷に逆らうと、厄介だからね。ごめんなさい、遥香」

と、タルトの最後のかけらを口に入れた。

母が立ち上がって窓際へ行った。カーテンが開けてあったから、窓から街並みがよく見えた。

「まぁ、ここから海が見えるのね」

わたしはその言葉を聞いて「少しだけど」と母の隣に立った。見ると、母は目を細めて外を眺めていた。わたしが初めて見た時と同じく、今日もキラキラしたものだけが確認できた。母は小さく、いいわね、と言った。航太もおそらくこの海の存在には気付いているだろう。眺める時があるんだろうか、とわたしは嫌いな奴と仕方なく共有するものがあるということに、何か戸惑いを覚えたが、胸が痛くなることもなく、耳の奥が痒くなることもなかった。ただ、あいつと共有しているんだな、と思っただけだった。

(第03回 了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『四角い海』は5日にアップされます。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■