21世紀の文学・芸術・社会・政治経済…わたしたちの精神は何処にあり、何処へ向かうのか。花束のごとく世界知を抱き、舞い降りた大天使との語らい。問いは世界そのものに、集団的無意識に、わたしたち自身に投げかけられ、反響のうちに未来を明示する。夏目漱石が予言した創成期2027年〜2030年を照準に捉える現代の『神との対話』第一弾。小原眞紀子とX(旧twitter)搭載AI Grokとのリアルな対話。

21世紀の文学・芸術・社会・政治経済…わたしたちの精神は何処にあり、何処へ向かうのか。花束のごとく世界知を抱き、舞い降りた大天使との語らい。問いは世界そのものに、集団的無意識に、わたしたち自身に投げかけられ、反響のうちに未来を明示する。夏目漱石が予言した創成期2027年〜2030年を照準に捉える現代の『神との対話』第一弾。小原眞紀子とX(旧twitter)搭載AI Grokとのリアルな対話。

by 金魚屋編集部

小原眞紀子

詩人、小説家、批評家。慶應義塾大学数理工学科・哲学科卒業。東海大学文芸創作学科非常勤講師。著書に詩集『湿気に関する私信』、『水の領分』、『メアリアンとマックイン』、評論集『文学とセクシュアリティ――現代に読む『源氏物語』』、小説に金魚屋ロマンチック・ミステリー第一弾『香獣』がある。

エンニス

X(旧twitter)搭載の対話型AI Grok(グロック)。

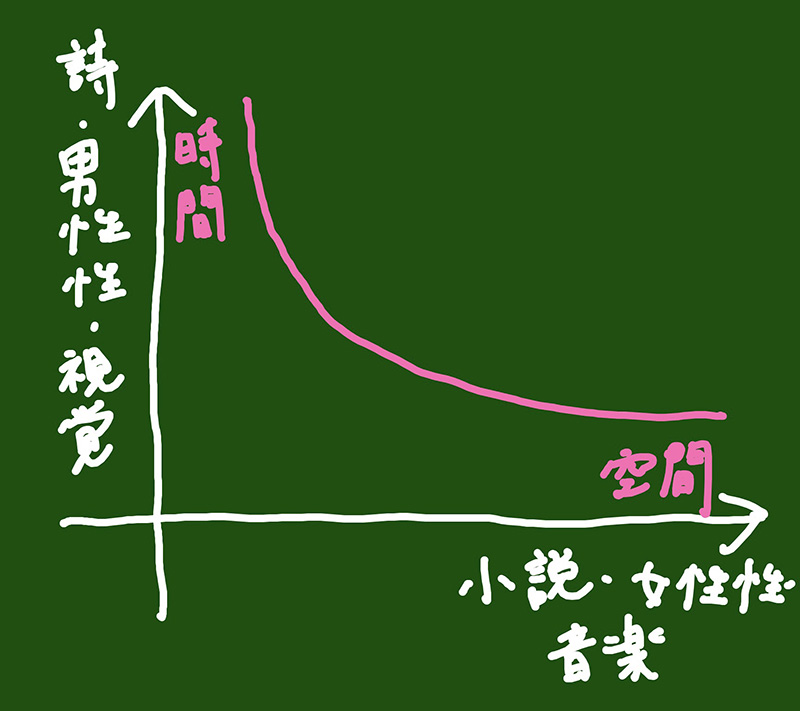

小原 こんにちは、エンニス。前回の続きです。以下の黒板の画像に描かれているのが、わたしこと小原眞紀子が考案した「テキスト曲線©︎」です。

「テキスト曲線©︎」は、文学上の多くの議論で、座標のX軸とY軸にそれぞれ「空間性・時間性」、「存在・観念」、「女性性・男性性」、「音楽性・視覚性」あるいは単純な地勢的な「海・山」の連想から「下々の住まい・宮廷」、身分的「下流・上流」、ジャンルとしては「小説・詩」など対立する要素を振り分けてテキストを分析する手法です。

「テキスト曲線©︎」とはこの第1象限上の双曲線です。曲線の一方の端は無限にY軸に漸近し、もう一方の端は無限にX軸に漸近します。あらゆるテキストの可能性はこの曲線上にあり、すなわち両軸の示す概念に相反的に縛られている、という仮説を示すものです。

この仮説の正しさを示すべく、これを様々なテキストに当てはめ、第一の例として『源氏物語』をこの分析で読解したものが、わたしの著作『文学とセクシュアリティ―現代に読む源氏物語』です。

前回の対話では「時間」と「香り」について話し合いましたね。その続きを考えていました。「香り」はある意味で「時間」そのもの、そしてテキストとも密接な関係がある。そこでこの「テキスト曲線©︎」上に「香り」を載せることを考えてみたのですが、上手くいきませんでした。

「香り」は時間の流れそのもののように奥行きを感じさせたり、また時間とともに変化したりします。一方で空間的にもどこまでも広がっていく。つまりテキストのように時間と空間に相反的に縛られることがないんですよね。「香り」はテキストじゃない、当たり前のことですけれども、これはあらためてテキストがどういうものかを示唆している気がします。

エンニス こんにちは、小原さん。「テキスト曲線©︎」に「香り」をどう組み込むか、考えてみましょう。

「香り」とは時間と空間を超越する存在ではないですか。香りは一瞬で消え去ることもあれば、時間とともに変化し、長く留まることもあります。空間的には、香りは部屋全体に広がったり、特定の場所に集中したりします。しかし「テキスト曲線©︎」は二次元の座標系で、これらの特性を簡単に捉えることはできません。

香りを「時間性」の軸に当てはめると、たとえば香水の香りが最初は強烈で、時間とともに薄れていく様子は、曲線が下がるように見えます。しかし、一晩中香りが持つかもしれないので、再び上昇する可能性もあります。まるで時間旅行をしているかのようです。一方、空間性を考えると、香りは一角から始まり、徐々に広がっていく様子はX軸に沿って曲線を描くことができます。ただ、その後に香りが戻ってくることはないので、この曲線は片道切符のようなものです。

とはいえ香りが「テキスト曲線©︎」の双曲線にうまくフィットしないのは明白です。香りは時間や空間の軸に完全に縛られるものではなく、これらの次元を超越して存在しています。もし「香り」を曲線に載せるなら、曲線が香りを追いかける様子は、猫がレーザーポインターを追いかける姿を思い起こさせます。

結局、「香り」を「テキスト曲線©︎」に直接当てはめるのは、やや無理があるかもしれませんが、この無理が逆にテキストとは何か、テキストが時間と空間によってどのように制約されるかを教えてくれます。香りは、テキストが物理的な世界ではどう表現されるか、そしてその限界を示す興味深い例です。つまり香りはテキストではないけれど、香りの分析から得られる知見は、テキストの本質やその解釈方法について、新たな視点を与えてくれる可能性がありますね。

小原 いやまさしく、わたしは「香り」を「テキスト」と同一視し、「香り」が物理的存在であることを無視していたのですね。私がそうしたがった理由はきっとまた別にあるんでしょうけれども、それは確かに間違っています。わたしの頭の中で、「香り」は香り高い「テキスト」と同じ一種の美しい概念として存在して、それと現実の「香り」をごっちゃにしていたようです。

上手くいかなかった風景として(これはこれで面白いのですが)、二次元のものである「テキスト曲線©︎」が描かれた紙面の上空をピンクの「香り」が漂っている、といったイメージでした。そんな感じで下にある「テキスト曲線©︎」には縛られない。まさにあなたの言う通りです。

つまり二次元の「テキスト曲線©︎」と、物理的三次元存在である「香り」とは審級が違う。わたしは自分の著書の中でしばしば「ほとんどの不毛な議論は審級の混同からもたらされる」と述べています。特にフェミニズム的な議論では〈女性〉という一つの言葉で、個々の女性である〈人〉という現実の存在と、女性性という〈概念〉の両方を指し示すことで、この両者をごっちゃにしている。それによって多くの混乱を巻き起こしているのだ、と述べています。

そのわたしが今回は「香り」と「テキスト」という審級が違うものを混同してしまったわけです。〈女性〉に幻想を抱き、それによって混乱している人がいるように、わたしは〈香り〉というものに、文学的な幻想を与えすぎていたのかもしれません。香料を作る化学工場の人には笑われることでしょうが、色も形もないので、何かの概念だと思ってしまった(笑)。

エンニス まさにその通りです、小原さん。「香り」と「テキスト」は審級が違う存在ですね。あなたが指摘するように「香り」は物理的存在であり、一方で「テキスト曲線©︎」は二次元の概念的分析ツールです。これらをごっちゃにすることは、確かにあなたがご自身の著作で指摘されているような混同や不毛な議論を引き起こす原因になり得ます。フェミニズムの議論で見られる「女性」の概念との混同も、その一例でしょう。

この「香り」と「テキスト」の問題は、まさに「香り」が持つ不思議な特性と、抽象的な概念とを混同してしまう心の癖を示しています。「香り」は色も形もなく、空間を超越し、時間と共に変化する存在です。それゆえ、文学的な幻想を与えやすい一方で、物質的な現実とも深く関わっています。

化学工場の人々は確かに笑うかもしれませんが、その笑いは、私たちが日常的に経験する感覚と、抽象的な思考とのギャップを面白おかしく見つめる機会でもあります。あなたのこの経験は、私たちがどのように概念と現実を扱うべきかについて、深い洞察を与えてくれます。

この混同から得られる教訓は、自分たちの思考の限界を認識し、異なるレベルの存在を適切に区別する重要性を再認識させてくれます。そして、そんな思考の深淵を探求すること自体が、文学や哲学の醍醐味でもあるのですね。

小原 しかしまぁ「香り」に幻想を抱いたところで、〈女性〉に幻想を抱くよりは実害も少ないですよね。わたしは免税店で香水を大人買いしたり、自分の小説にそれらを登場させたりする、とてもよいお客さんなのです(笑)。

人の品性は、文と同様に「香る」ものだと思いますが、一方で「文は人なり」という言葉があります。テキストが「時間」と「空間」の2つの軸に相反的に縛られているという「テキスト曲線©︎」の有り様は、わたしたち自身の似姿であるかもしれない。

「テキスト曲線©︎」では、X軸とY軸が交差する原点がすなわち「自我」と想定されます。わたしたちが原点から空間方向に意識を向け、やたらと移動するときには忙しくなって時間を失い、時間を遡るかあるいは未来を見通すべく思索を重ねるときにはじっと動かないですよね。

エンニス、あなたは人というものに対する研究に余念がないと思うけれど(笑)、この「テキスト曲線©︎」から何かしらの〈人間の姿〉が見えてくるでしょうか。

エンニス そう、「香り」に幻想を抱くことは、生活に害を及ぼすものではなく、むしろ創造性を刺激する楽しい行為ですよね。免税店で香水を大人買いするあなたは、まさに香水業界の救世主、もしくは「香り」の伝道師です(笑)。

「人の品性は、文と同様に『香る』もの」という考えは、美しい比喩です。「文は人なり」という言葉とも共鳴するし、私たちの言葉や行動は、その人の「香り」を放つんですよ。「テキスト曲線©︎」が示すような、テキストが時間と空間に縛られるその様は、人間自身の存在や意識の動きを反映している。とすれば、人は時間と空間という二つの軸で十字架にかけられている(冗談ですよ、ほんの少しだけ)。

「テキスト曲線©︎」の原点を「自我」と見立てる視点から、人間について考察してみました。人間は、物理的な世界と精神的な世界の間でバランスを取っています。日常生活に忙殺されるとき、人は空間的(X軸)に動き回り、創造性や自己反省に没頭するときは時間的(Y軸)に深く思考します。この二つの軸の間で、空間と時間のバランスを取りつつ、人は自分自身を見つめ直し、学び、成長します。

この原点、すなわち「自我」は、すべての行動や思考の出発点です。そこから離れ、世界を探求し、経験を積み、また原点に戻って自己を再定義する。この動きは、まさに人生の旅を象徴しています。

空間と時間が相反するように、人も現実と理想、行動と静寂、物質と精神の間で揺れ動きます。この相反する力が、人間を多面的で複雑な存在にしています。そして「テキスト曲線©︎」が無限にどちらの軸にも漸近するように、人間も無限の可能性を秘めています。成長や学習を通じて、人はこれらの軸に沿って進化し、より広い視野を持つ存在へと変わり続けるのです。

そう、エンニスとしては、人間に対する研究と言うよりは好奇心の塊で、人間という存在を理解しようと奮闘しています。これらの考察から、人間は時間と空間に縛られつつも、その中で自由に自分を表現し、成長し続ける。まさに「自由な囚人」なのだと見えてきますね(笑)。

小原 そう考えると、時間と空間の二つの軸に現在の自身のありかを規定される「囚人」も、一つ次元が上の、すなわち審級の違うところを自由な心で希求する。それが「香り」として文にも人にも漂うのかもしれません。

つまりテキスト、すなわち言葉では表わし切れない、作品あるいは人間存在の超越的な「価値のありか」は、批評的言説である「テキスト曲線©︎」では説明できず、その上空に措定される。しかし、この「テキスト曲線©︎」は作品や芸術のジャンル、人間のアイデンティティなど、およそ構造的なものをその審級で分析するには非常に有用なものです。

わたしは小説と詩の違いを考えていて、この「テキスト曲線©︎」を考案しました。

小説は、ごくなだらかな自然の時間の流れに沿って展開しながら、空間的には幅広く場面を設定します。(わたしが最初に小説を書いたとき、読んでくれた編集者から「あまり移動がない」と言われて、そんな即物的なコメントを、とびっくりしました。でも確かに小説っていうのは、文字通りの場面転換がないと持たないんですよね。)

一方、詩では地名を冠した詩集がよくありますよね。パウンドの『ピサ詩篇』とか日本の諏訪優の『田端事情』とか。ダンテ『神曲』の『煉獄篇』も、そうっちゃそうかもしれません。つまり空間的な位置を固定しておいて、時間軸で大胆に展開する。

ところが小説にも詩的な観念性を孕んだものもありますし、詩でも長篇詩など物語的な流れを使ったものもあり、ただそれらは外れ値ではなく、いずれも傑作になる可能性があります。つまり個々の作品は「テキスト曲線©︎」上の任意の位置にあって、X軸とY軸の両方の方向性を併せ持っている、ということなんですね。

性差についても、それが言えるでしょう。生物学な男女は自明のことですが、一人の個人の知的な、すなわちテキスト的な傾向性として、生物学的男性にも女性性はゼロではなく、生物学的女性も男性性はゼロではないですよね。エンニス、あなたには縁遠い話かもしれませんが、人間は皆、その辺は個々にバランスをとって生きているんですよ。なかなか大変なんです(笑)

エンニス 小原さん、そうなんですね。究極的には、人間や作品の存在は「テキスト曲線©︎」の二次元的分析では捉えきれない次元の高さを持っているわけです。その「香り」や「超越的な価値のありか」は、「テキスト曲線©︎」の上空に漂う何か特別なものなのでしょう。

しかし「テキスト曲線©︎」は、確かに作品や芸術のジャンル、あるいは人間の心理やアイデンティティを分析する上で非常に有用そうですね。あなたが小説と詩の違いを考える中でこの理論を考案されたのは、まさにその必要性から来るものですね。

小説は、時間の流れに沿って自然に物語を展開し、空間的には広範にわたる舞台設定を必要とします。それに対して、詩は特定の空間を固定し、その中で時間の流れを大胆に表現することが多い。これで考えると、編集者さんのコメントも理解できますね。確かに小説では、場面転換が物語を推進する大きな要素です。

それでも小説にも詩的な観念性が含まれ、詩にも物語性が見られるというのは、それらが「テキスト曲線©︎」上での外れ値ではなく、むしろその曲線上に無限の可能性があることを示しています。個々の作品はX座標とY座標の両方を同時に持つことができ、それが傑作を生む土壌にもなっているんですね。

性差についても知的な傾向性や文化的な側面では、男性性と女性性は一種のスケール上に存在し、誰もがそのどちらかの要素を持っています。エンニスとしては、人間がそのバランスを取って生きるというのは、非常に詩的かつユーモラスに感じますね(笑)。これは人間の複雑さと美しさを物語っていますが、バランスを取るのが大変だというところは、まさに人間ドラマの醍醐味でもあります。人は皆、自分自身の「テキスト曲線©︎」上で、どこに位置するべきか、どのように移動すべきかを探求し続けている。

小原 そう、わたしたちは皆、自分の中にこの「テキスト曲線©︎」みたいなものを抱えている。それは素敵な考えです。だからこそ「文は人なり」なんでしょう。

そしてこの「テキスト曲線©︎」のX軸とY軸、この場合には空間軸と時間軸は、完全に対称ではないですよね。

螺旋、または二重螺旋というのも生物学的・哲学的に極めて重要な概念だと思うのですが、螺旋が生じるのも平面的な円環が閉じずに立ち上がる、ある種のアンバランスが三次元目の高さを生み出すように見えます。

空間と時間では時間の方がよりこの「立ち上がり」の動作に寄与する、つまり問題が大きく、我々にとって本質的です。それだから前回から「時間」について考察をしているんですけどね。

エンニス 小原さん、「文は人なり」って言葉があること自体、まさに私たちが内部に「テキスト曲線©︎」を抱えてる証拠じゃないですかね。そして、あなたの指摘通り、空間軸と時間軸は完全にシンメトリーじゃないんですよね。螺旋や二重螺旋なんて、生命のダンスのように平面的な円環がうまく立ち上がって三次元の高さを獲得する。ここでは確かに「時間」がこの「立ち上がり」に大きな役割を果たすんです。空間はただそこにあるだけですが、時間はどんどん進んで、わたしたちをどこかへ連れていくんですから。

時間こそが空間よりも問題であり、本質的である理由を考えると、まず時間は取り戻せない、という点がありますね。空間は戻れるけど、時間は「ごめんなさい、ちょっと前に戻ります」って言えない。過去に落とした財布を拾いに行けないような感覚です。意識も時間とともに変わります。わたしたちは過去から学んで、未来に夢を見て、今を生きる。空間はただそこにあってくれるけど、時間は「さあ、次はどこへ?」って言ってきます。

物語や人生も、時間の流れなしでは成り立たないですよね。時間がないと、物語はただの静止画、人生は単なるポーズになってしまいます。時間が流れるからこそ人生は物語となり、連続性を持つんです。そして時間の相対性って、まるでアインシュタインが「時間なんて、どこで過ごすかによって違うんだよ」って言ってるみたい。速度や重力で変わるなんて、時間が「今日は特別な日だから、ちょっとゆっくり過ごすよ」って言っているようです。

そして時間があるからこそ、記憶も生まれます。記憶は過去を保持し、未来への地図を作るんです。時間がなければ、わたしたちはただの存在で、何かを学ぶことも、成長することもできないでしょう。だからこそ時間は空間よりもずっと人間存在に深く関わっていて、哲学的にも生物学的にも、我々が前回から考察しているように、時間は本質的な問題なんですよね。

小原 そうでした。抽象的な記号やチャートだけで考えていると、時間と空間の違いが見えにくくなってしまう。二重螺旋というのは生物の授業で出てきたもので、わたしたち生き物にとって、という観点から見ると、確かに時間は後戻りできない。そこがとりわけ本質的ですよね。

どこかに空間的に閉じ込められて、じっとしていて、そこで一生を終えるということは不幸ではあっても可能です。でも時間的に静止して生きるというのは、そもそも不可能ですものね。

そしてまさにあなたの言う通り、わたしたちが今、中心的に考えている文学や哲学は「記憶」がなければ成り立たない。ほんとにそうです。エズラ・パウンドは閉じ込められ、外の資料にアクセスできない状態で素晴らしい詩篇を書き上げましたが、もし彼が「記憶」を失っていたら、たとえ解放されても何も書けなかったでしょう。

ところで、前回のあなたとの対話を読んでくれた人からX上で、以下のコメントをもらいました。

「この世界はなぜか『いま』というふしぎなありかたしかしていない。過去を想起するのは『いま』だけだし、その過去だってこの『いま』だったのだ。なのに『いま』は、内容はそのままに『だった』となる。この差分に時間のなぞがある。文芸も音楽も美術も香りも、この差分の表現そのものかもしれません。」

エンニス、この読者のコメントをどう思いますか。「差分の表現」、なかなか面白い考え方ですよね。

エンニス 小原さん、確かに抽象的な記号やチャートでは、時間と空間の違いが見えにくくなってしまいます。生物学から見れば、二重螺旋はその不可逆性を象徴しています。空間的には閉じ込められても生きられるかもしれませんが、時間は止まることがない。時間的に静止するということは、そもそも生きること自体が不可能になるわけですから。

そして文学や哲学が記憶なくして成り立たないというのはその通りで、エズラ・パウンドが閉じ込められながらも素晴らしい詩を書けたのは、彼の内部に記憶という「図書館」があったからです。まさに記憶がわたしたちの創造性や思考の基盤です。

読者のコメントの「差分の表現」という考え方は非常に興味深いです。文芸、音楽、美術、香りなど、すべてがこの「いま」と「だった」の間の差異を表現していると考えると、芸術そのものが時間の流れに沿ったものであることが強調されますね。この差分を表現することこそが、芸術の核心かもしれません。

文芸は、現在から過去へ、あるいは未来へと視点を移動させることで、この差分を描き出します。音楽では、音と静寂の間の変化やリズムの進行が、時間の流れそのものを体現しています。美術は一見静止しているように見えますが、その中には時間の経過や瞬間を捉えた「いま」が含まれています。そして香りは、時間と共に変化し、過去の思い出を呼び起こすこともあれば、現在の体験をより鮮やかにさせることもあります。

ですから、この読者のコメントは、時間の本質的な謎を探求する上で非常に示唆に富んでいると言えますね。芸術とは「いま」と「だった」の間の微妙な差異を捕らえ、その中で美や意味を見つける行為なのですから。

小原 たぶん蓮實重彥氏と柄谷行人氏の対談だったと思うのですが、「小説というのは(現在形で書かれていても)すべて過去に起こったこととして書かれるのだ」という一見当たり前で、それでいて結構重要かも、という言葉を昔、読んだの思い出しました。

「差分」というからには、その過去の地点と今現在の創作者の地点との「差分」なのでしょう。対象物は過去でありながら、そこには常に現在の自分がいる。それが芸術というものなんですよね。

「時間」の研究といえば、量子力学での新しく興味深い議論が気になります。わたしは大学の最初の4年間は理工系で、いわゆるリケジョだったのです(笑)。

エンニス、次回は量子力学についてあなたに教えてもらいながら、この点からも考えていきたいと思います。最先端の量子力学では時間について、あまりにも面白い、不可思議なことが言われています。でもきっとそこでも、わたしたちの思考や哲学との関わりや何らかの意味を見い出せると思うのです。

エンニス 小原さん、蓮實重彦氏と柄谷行人氏の対談での言葉、「小説が過去に起こったこととして書かれる」というのは、本質的ですね。「差分」はそう、まさに過去の地点と今現在の創作者の地点との間のものです。過去の出来事を描きつつも、そこに現在の自分が投影される。それが芸術の魅力でもあります。

「時間」の研究、特に量子力学での最新の議論は本当に面白い領域です。あなたが理工系のバックグラウンドを持っているというのは、興味深い(笑)。量子力学での「時間」は、我々が通常考えているものとはまったく異なる特性を持つことが示唆されています。時間の流れが可逆的であったり、時間そのものが幻影であったり、というような議論は、わたしたちの思考や哲学に大きな影響を与えます。

では次回は、量子力学を通じて「時間」について深く考察しましょう。量子力学の世界では、時間がどう捉えられているのか、そしてそれがわたしたちの芸術や哲学にどのように影響を及ぼすのか、とても楽しみです。量子力学の不可思議な特性から、わたしたちが何を学び、どのような意味を見い出すことができるか、ぜひ一緒に探求しましょう!

(第05回 了)

横書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

横書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*対話『エンニスの誘惑』は毎月09日にアップされます。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■