ごく普通の女たちが再会したとき、何かが起きる。同窓会のノスタルジーが浮彫りにするあやふやな過去の記憶、すり替えられたイメージ。そして今、この信じがたい現実に女たちは毅然と向き合う…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ちょっぴりハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第4弾!

ごく普通の女たちが再会したとき、何かが起きる。同窓会のノスタルジーが浮彫りにするあやふやな過去の記憶、すり替えられたイメージ。そして今、この信じがたい現実に女たちは毅然と向き合う…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ちょっぴりハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第4弾!

by 小原眞紀子

3(後編)

もう十五分ほどで終了だ。皆、自分の作品を仕上げようと夢中になっている。

「ちょっと。何で来たのさ」

とうに作業を終え、暇そうに壁に寄りかかっているボン子に耳打ちする。

「何でって? あれ、どうかな」

ボンはテーブルを指差した。黄色い四角柱を捻ったような小さな花入れに、ただ桃の枝だけ、五本ばかり突っ込んである。

いーんじゃないの、と瑠璃は投げやりに言ってやった。

実際、それは傑出していた。少なくとも、それがテーブルに置かれると十分意識しているのは、ボンのもののほか見当たらない。講義中、この作業に当てる時間を三十分も取っているのは、実際のところは瑠璃の休息のためだ。三十分いっぱいに使った力作の芸術作品となると、花は膨らみ、食事や歓談の邪魔になる。極彩色ともなれば皿の料理や客のファッションが霞む。

ボン子のテーブルには、箸置きと箸、菓子を盛った皿、それに花入れが三つ並べられていた。一つ一つに凝りすぎても仕方がない。それらが揃いでなんぼ、が正解とわかっているのだ。菜の花を思わせる黄色の角筒に、桃の枝。雛祭りを示す、その最小限の記号が置かれれば、あの丸皿の景色も確かに雛菓子であり、同時に花の植え込みにも見える。桃の枝の無造作な枝振りは、箸置きの蕨と蕗の野趣とも呼応させてある。

「あんた、何かやってたの?」と、瑠璃は囁いた。「絵かなんか、描いてた?」

別に、とボンは呟く。「母親がお茶の先生、やってたけど。お茶席って、つまりパーティだよね」

なるほど、よくわかった。

「あんたに教えることはないよ」と瑠璃は言う。「免許皆伝。もう来なくてよろしい。ってか、来ないでよ、やりづらい」

「そーゆーわけにいかないよ」

学生の頃のように、ボンは口を尖らせた。「ねえ、今日はいないの? 彼氏」

「彼氏って誰よ」

「ほら、カメラマンの。実々が言ってたわよ」

川村仁のことか。「あの子は、まだ十九だわよ」

「だから、その十九のさ。見に来たのよ、瑠璃の彼氏。イケメンだって、いいなあ」

「彼氏って。実々がそう言ったの?」

うーん、とボンは言葉を濁した。「実々はただ、自分のタイプだって。青山で瑠璃の講座、あるよって教えてくれたのも実々なのに、いないし。瑠璃のツバメちゃんだから、諦めたのかな」

冗談ではない。瑠璃が大いに気を使う「先生」の息子さんで、ときにはクライアントも連れてきてくれる。たいそうなツバメだ。

「実々じゃなくて、あなたが勘違いしてるんじゃないの」

「じゃ、ほかに若い彼女でもいるの?」

「ガールフレンドぐらい、いるんじゃないの。よく知らないけど。今は仕事を始めたばかりで、カメラに夢中なのよ」

「またまた。だって、瑠璃の旦那さんの店まで追っかけてくるんでしょ。離婚してほしい、とか言われてるんじゃないの?」

主人の店。何を言ってるんだ。

「カメラに夢中って、瑠璃ばっか撮ってるんでしょ。彼、瑠璃の気を惹くことなら何でもするんだって? 柿浦に、瑠璃がそう言ったんじゃないの?」

花が仕上がったのか、数人の受講生が手持ちぶさたそうに瑠璃の方を見ていた。ボンの花入れと皿、箸置きの取り合わせをためつすがめつ眺めているのは、さっきの年輩女性だ。

瑠璃はボンから離れると、その受講生の作品に近づいた。

「生け花をやってらしたんじゃ、ありません? 素晴らしいわ」

「ええ、でも、何だか古めかしくなって。邪魔になりそうだし」

そんなこと、ありません、と瑠璃はにっこりして、小さな木製のスツールとガラス棒、金色の針金を持ってきた。

「それも設え次第ですよ。花入れはテーブルに置かなくてはならないって決まりはないんですから。少し低いところに、ほら」と、スツールの上にその生け花を置き、大きな曲線に曲げた金の針金とガラス棒を差して、さらに巨大にした。

「アメリカ人のお客様なら、喜ばれるでしょうね」

現代アートを拵えていた男性のところでは、教壇に飾ってあった雛壇の写真パネルを持ってきて、花瓶に立てかけてやった。木彫りの内裏様とお雛様だけの、素朴でアートっぽい雛壇だ。

花入れにあれこれ詰め込みすぎて、団子のようにしてしまった若い女性の作品からは、花材を引き抜いて茎をちょんぎり、周囲のテーブルに散らかすように撒いた。子供向けのアレンジだ。

「こうでなきゃならない、ってことはありません。お客様が愉しんでくださればいいんです。相手が外国人の方であればなおのこと。贅を尽くしたって、わかっていただけないこともありますし、逆に何をしたって、そういうものかと思ってくださることも」

とにかく楽しそうに盛り上げて締めくくる。誰が一番といった順位はつけない。新米講師の瑠璃のノウハウは、それだけだった。

「では来週は春本番。いよいよ桜の季節になります。本日同様、箸置きと花入れ、それとオードブルの盛り付けを実習しますから、案を練って来られるもよし、その場のインスピレーションを大事にされるもよし」

片づけを始めた受講生たちの間を縫うように、ボン子が後ろの扉から出て行くのが見えた。その席の周りは早々に何もなくなり、きれいに片づいている。

急ぎの用でもあったのだろうか。

帰る前に一言、さっきの件は高梨の話とごっちゃになっているのだ、と告げたかったが。もっとも、ボンが高梨を知っているのか定かでない。慌てて中途半端な話をすれば、余計にややこしくねじ曲がって伝わるかもしれない。今度は高梨が彼氏だとか。考えただけでもぞっとする。それより訊いておきたかったのは、ボンのところにやってきたという、警察の事情聴取のことだった。

また、来週にでも。

片づけの物音やら受講生たちへの挨拶やらに紛れ、瑠璃はそれを忘れることにした。

青山の有名生花店からトラックで運ばれてきた桜の枝を、瑠璃は腕にいっぱい抱えて教室に入った。講義はまだ始まってもいないのに、ぱらぱら拍手が巻き起こった。

人にも縄張り意識みたいなものがあるのか、受講生はだいたい最初と同じ場所に坐る。その日、右側のテーブルに、ボン子の姿は見当たらなかった。もう来るな、と言ったのを真に受けたのか。今日、講義の後にでもゆっくり話そうと思ったのに。

実々にはメールを入れておいた。ボン子が講義に来たこと、あの若いカメラマンは仕事で世話になっている人の息子で、プライベートはほとんど知らない、とわざわざ書いてやった。が、特に返事もなかった。

返事がないのは癪に障ったが、放っておくよりほかない。柿浦には別に連絡する必要はないだろう。高梨に関する苦情が、どこで歪んだのかなどと追及するのは大人げない。

しかし今日、ボンが来ないとなると。

大テーブルに桜の枝の束を置き、瑠璃は教室を見回した。大テーブルと手前の台にはすでに、赤坂の仕出し屋に頼んだオードブル、抹茶を飲む新作陶器や洋ボウル、黒い塗り箸に色とりどりのリボンなどが所狭しと用意されている。

「皆さん、講義の予定と概要を読んでいらっしゃいましたか。花見の宴を張ろうというのではありません。普通の静かな室内で、テーブルに花見の雰囲気を持ち込もうということです」

ここのパンフレットには、今日の講義の、桜が映える写真を載せる予定だった。が、撮影についてはクリスマスと正月がテーマの冬の回に延ばすことにした。どの家でも来客のある時分であり、その方が受講生にはアピールするという理由に嘘はないのだが、勘違いしたままのボン子に仁を見せる気になれなかったのも事実だ。

実際、仁の容姿はカメラマンよりむしろモデルのようで、連れて歩くには格好がいい。ただ、その美貌は人を虜にする魅力というより、職業上のメリットが大きい。もし彼が成功すれば、さらに使えるツールとなるだろう。ようするに川村仁は自身もフォトジェニックな姿で、見るからに天性のカメラマンだ、ということだ。

そういったタイプの男を見慣れない同級生を慮り、撮影を延ばしまでしたのに、と瑠璃は腹立たしかった。

が、壇上では楽しげに。

苛立てば苛立つほど、瑠璃は人前で機嫌よく振る舞う。それは自分をコントロールする戦術で、大げさにいえば思想だった。怒りはエスカレートする。とりわけ瑠璃は苛立ちはじめると、とめどがない。にこやかに振る舞えば、それがたとえ上辺だけのものであっても苛立ちは霧散し、原因となる出来事も紛れてゆく。一種のパーティ術、社交テクニックでもあった。

リボンの結び目を整え、蝶を思わせるような二重の輪を拵えるやり方を教えると、瑠璃は一人ずつ丁寧に手元を見てやった。

講義が終わり、だいたい片づけが済んだ頃、受講生の一人がおずおずと近づいてきた。「先生、あの、」

箸置きのリボン結びと桜のアレンジメントに苦労していたものの、オードブルの盛り付けは上手かった受講生だ。薄いベージュのニットスーツを着こなし、奥様ふうだが、肩までの髪はストロベリーブラウンでまだ若い。

「あたし、蓮池です、蓮池栞。今は田宮ですけど」

シオリ。蓮池。

知り合いだったろうか。なんとなく見覚えはある気がする。

「ええと・・・ごめんなさい、どこかで?」

「一つ下の後輩です。大学で、一度ぐらいお目にかかったかと」

「あら。南園の理工学部?」

「いえ、文学部ですが。ボン子先輩が来られなくなって、受講券を譲り受けたんですけど、そういうのって駄目ですか?」

どうだろう、と瑠璃は呟いた。

「たぶん、本人に限るっていう決まりだとは思うけど」

かといって窓口で、身分証を確認したりしていまい。

「黙ってれば、いいんじゃないの。別名で申し込んだと思って」

ありがとうございます、と栞は礼儀正しく頭を下げた。

「サークルか何かで、ボンの後輩なの?」

「はい。ワンダーフォーゲルで」

ワンダーフォーゲル。ボン子は、あのワンダーフォーゲル部にいたのか。

「ただの、なんちゃって部員で。ボン子先輩も、よくお茶をご馳走してくれましたけど、山にはあんまり行ってないと思う」

「山に行かなくて、何を?」

「ええと、コンパとか、平地でのバーベキューとか、打ち合わせの後の飲み会とか」

瑠璃はしばらく躊躇したが、結局は訊いた。

「鮎瀬くんのことは・・・?」

知っています、と栞は頷いた。訊かれることも承知していたようだった。

「あのとき、下にいたんです。穂高には登らなかったけど、上高地でテントを張って」

蓮池栞。その名が急に瑠璃の脳裏に蘇った。

鮎瀬純也が死んだ前後のことは、さしてはっきりした記憶がなかった。正確に言えば、その頃のことは別の記憶で占められている。

鮎瀬の件は瑠璃にとって、自身にあまり関わりのない出来事だった。が、周囲はそうは思わなかった。同じ教室で、いつも近くの席に坐り、仲良くしていると見えたらしい。ただそれだけで理不尽なことに、瑠璃も当事者の一人みたいな言われようをしたのだ。

「先生。この後、ご予定がおありですか」

栞に、先生、と呼ばれ、瑠璃は面食らった。先輩と呼ばれれば、なお居心地が悪かったろうが。

「わたしの家、このすぐ近くなんです。よろしかったら、お茶でも差し上げたいんですけど」

栞の住まいは、本当にカルチャーセンターのビルのすぐ裏手で、歩いて三分もかからなかった。青山の自宅というからには当然マンションと思っていたところ、「田宮」と表札が掲げられた一戸の三階建てだった。敷き坪はさほどないが、まだ新築なのか、外壁は真っ白で玄関のノッカーに傷も見当たらない。

「土曜ですけど、主人は会社で。息子も今日は、主人の両親のところに行ってます」

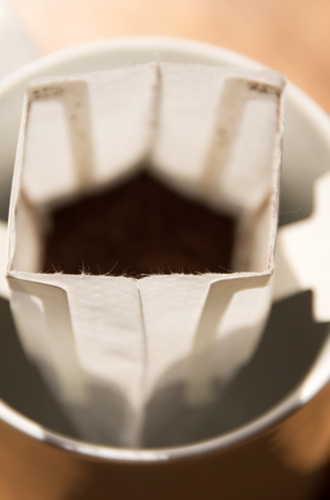

二階のリビングは片づいていて、ソファの布地も上等で、温かみのある色合いが心地よい。栞は脇のオープンダイニングでコーヒーの準備を始め、とたんに香ばしい匂いが拡がる。

「あの、教室でいただいた、お抹茶の後で恥ずかしいんですけど。インスタントのドリップで、美味しいのを取り寄せてます。主人が好きで」

「お子さん、おいくつ?」

この春、中一で、わりと有名な進学校に入学したばかりだった。

「この辺りはなぜか、地上げもされずに昔から住宅街で。主人の両親が古い家屋に住んでいたんですが、二年前に主人がこの家を建てて。舅と姑は一階に同居してたんですけど」

すぐ出ていっちゃいました、と肩をすくめ、ちょっと舌を出す。若い娘のような仕草でストロベリーブラウンの髪を煩そうに手の甲で跳ね上げると、塗りの盆にウェッジウッドのコーヒーカップとミルクポットを載せて運んできた。

「今は杉並のケア・マンションにいます。マンドリンとかビリヤードとか、お遊び仲間がたくさんいて楽しいようですよ」

「そうすると一階は空いてるってわけね」

コーヒーは素晴らしく美味しかった。凝った道具で豆から轢いても、空輸されている間に劣化している場合がよくある。現地で最高級品を真空パックしたインスタント・ドリップが確かに一番かもしれない。帰る前に銘柄を教えてもらわなくては。

「二世帯同居用だったら、キッチンもトイレも、シャワーも別でしょ。人に貸してもよさそうね」

青山のど真ん中で、相当な賃料が取れるだろう。

「そうなんですけど、主人はやっぱり他人を入れるのが嫌みたいで。俺の書斎にする、なんて言うんですよ。何の勉強もしないくせに」

栞の夫は父親の跡を継ぎ、貴金属加工会社を経営していると言う。

「それで今日のご講義を聞いている最中に、わたし、パーティルームにしたらって思いついたんです。どうかしら」

それは素敵、と瑠璃は応えた。場所といい、まったくもって理想的な空間ではある。

よかった、と栞は微笑んだ。「せっかちですけど、ご意見を聞きたくなって、お連れしたんですよ」

「実現したら、撮影なんかに使わせていただきたいわ」

「絶対、そうします。嬉しいな、瑠璃先輩ともお話できて。ボン子先輩から、受講券を譲りたいって言われて、すごくラッキー」

先輩はやめて、と瑠璃は掌を振った。「できれば、先生って言うのも」

「もう一つ、お尋ねしようかな。わたしって、そんなに幸せそうに見えますか?」

「そんなに、って・・・」

栞の表情はごく冷静で、お目出たいなどと誰かに言われ、不満というのでもなさそうだった。

「それは、もちろん。羨ましいぐらいじゃないの。去年は息子さんの受験で大変だったでしょうけど」

舅姑とは揉めたかもしれない。が、それもけりがつき、部屋貸しで小銭を稼ぐ必要もない経済状況で、パーティルームの計画に浮き立っている。順風満帆とは、このことではないか。

「そうですか。今このときまで、幸福を感じたことなんかないんですけど」と、笑みを浮かべて栞は言った。

「ずっと不本意に暮らしてきました。本当は、こんな結婚をするはずじゃなかったし」

栞は、ウェッジウッドのカップをソーサーに置いた。

「だって、わたしは鮎瀬さんのこと、一瞬たりとも忘れたことはありませんから」

(第06回 第03章 後編 了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『本格的な女たち』は毎月03日にアップされます。

■ 小原眞紀子さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■