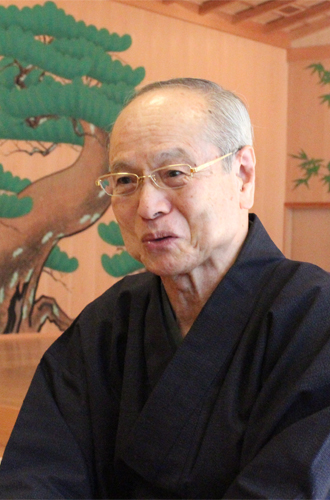

Interview:野村万作インタビュー(1/3)

野村万作:昭和六年(1931年)東京生まれ。重要無形文化財各個指定保持者(人間国宝)。人間国宝・六世野村万蔵の次男で、兄は野村萬(七世野村万蔵)、弟に野村四郎(観世流シテ方能楽師で人間国宝)がいる。息子は野村萬斎。昭和二十五年(1950年)に二世万作を襲名。早稲田大学在学中から観世寿夫らと交わり、狂言役者の枠組みを超えて、武智鉄二演出の『月に憑かれたピエロ』など現代劇や前衛劇に多数出演する。狂言の普及と地位向上に努めたことで知られ、妥協を許さない真摯な芸風でも知られる。日本芸術院賞、紫綬褒章、旭日小綬章、文化功労者など受賞歴多数。著書に『太郎冠者を生きる』(白水社刊)がある。

狂言は基本的に能といっしょに上演されるが、内容がわかりやすいにも関わらず、能よりもその本質が理解されていない面がある。また野村万作氏は戦後一貫して狂言の地位と芸の向上に取り組んで来られたが、その軌跡はとても起伏に富んでいる。1960年代から70年代にかけての前衛舞台運動に積極的に関わった演劇人の一人でもあり、それらを吸収して芸を磨き上げて来られた。近年狂言は、能とは別に単独公演を行うほどポピュラリティーを得ているが、その立役者である万作氏に狂言の魅力、その難しさ、奥深さについてお話をおうかがいした。インタビュアーはラモーナ・ツァラヌ、鶴山裕司氏である。

文学金魚編集部

■能と狂言の関係について■

鶴山 文学金魚は詩や小説を書く人たち向けの文学メディアですが、前衛から日本の伝統芸能に至るまで、各界を代表される皆様のお話をおうかがいしています。以前、当代観世銕之丞先生にお話をお聞きしたのですが、野村万作先生には是非、日本の伝統芸能の中での狂言の位置づけや狂言という芸術そのものについて、文学に興味を持っている人たちにもわかりやすいように、お話を承れればと思います。先生は東京のお生まれですね。

野村 巣鴨の生まれです。育ったのは田端です。田端で空襲にあって焼け出されました。

鶴山 先生の御著書『太郎冠者を生きる』を読ませていただいたのですが、戦前の狂言の地位は低かったという意味のことを書いておられます。やはり今とはだいぶ違う状況だったんでしょうか。

野村 違いましたね。

鶴山 能のシテがすごく力を持っていたわけですか。

野村 能はあくまでシテ方が中心です。あとは囃子、ワキ、狂言で構成されていて、それを三役と呼びます。お相撲だったら三役は偉いんですが、能の世界では三役はあまり偉くなかった。ですから今とはずいぶん違いますね。今は、平等というのとはちょっと違うかもしれませんが、能と狂言は並立しています。たとえば銕之丞君の銕仙会であれば、能と狂言と銘打って公演をしてくれています。昔はそんなことはなかった。能の公演に、添えものとして狂言が出て来るといった感じでした。

鶴山 素人で申し訳ないんですが、ひとくちに能と言いますが、それは能と狂言を含めた芸能だと思っていたんですが。

野村 そこは難しいところで、狂言のことを、昔は能狂言と呼んでいたんです。ですから〝能〟と〝能狂言〟という二種類があったんですね。これを一つにまとめて〝能楽〟と呼んでいました。なぜ能狂言と呼ぶかというと、歌舞伎の世界でも演目のことを狂言と言うでしょう。脚本家のことを狂言作者と呼んだりしますね。それと混同されるのを避けるために能狂言と呼んでいた。今はただ狂言と呼ぶことがほとんどですね。

鶴山 ご紹介が遅れましたがこの方はラモーナ・ツァラヌさんといって、早稲田大学で能楽を研究しているルーマニアの研究者です。東ヨーロッパは正教的な神秘主義の系譜があるせいか、能楽を好む方が多いようです。

ラモーナ ヨーロッパでは戦後に何度か能の公演が行われ、狂言の公演も行われています。どちらかというと、狂言の方がヨーロッパでは受け入れられやすいところがあります。ルーマニア出身で現在ドイツで活躍されている能・狂言研究者のスタンカ・ショルツ先生もいらっしゃいます。もちろん言葉の壁はありますが、狂言の笑いはわかりやすいところがあって、日本文化の一部として受け入れられています。今日は海外での公演についてもおうかがいしたいと思います。

■海外公演について■

野村 一番最初に外国に行ったのは昭和三十二年(一九五七年)のパリ国際演劇祭です。二十六歳の時ですね。この時は能といっしょに行きました。その二年くらい前に、能が戦後初めてイタリアのベニスのサン・ジョルジョ島で公演を行いました。僕らも行くはずだったんですが、資金不足で能だけが行くことになった。ですから狂言の戦後初の海外公演はパリ国際演劇祭ということになります。その頃はまだ狂言の存在が小さくて、プログラムも能中心の解説が書いてあった。わたしたちにとっては非常に残念な時代だったんですが、実際に舞台に立って観客の反応を見たときは「狂言万歳!」と思いました。こんなにも喜んでくれるんだなぁと思って、大変自信を持って帰ってきたんです。それから六年後の昭和三十八年(一九六三年)にワシントン大学の客員教授になって、一年ほど狂言を教えました。その頃から海外公演が増えましたね。北欧も行きましたし、ドイツ、ソビエト、中国にも行きました。それはパリ国際演劇祭で、狂言がこんなにも世界的にわかってもらえる内容なんだという意志を強くしたからです。

ただ始めの頃は大変苦労しました。なぜかと言うと、当時はスクリーンを使った字幕なんてきちんと出せない時代でしょう。プログラムに最初の場面はこういう内容、次はこういった内容と書いてあるだけなんです。だから舞台の言葉は逐一観客には伝わらない。だけど狂言は内容が比較的単純だから、言葉の壁を越えて伝わる部分があるんでしょうね。

パリでは『梟山伏』という曲を上演しましたが、上演前にストーリーをマイクロフォンで読み上げるだけだったんです。梟の巣を落とした弟が病気になったので、兄が山伏に頼んで祈祷して治してもらおうとする。ところが山伏が祈ると弟は「ホー、ホー」と梟のように鳴き始め、それが兄にも伝染して、ついには山伏まで鳴き始めてしまうという、ごく単純な内容です。この鳴き声が気に入ったらしく、劇場の一番上の天井桟敷で観ていた学生たちが「ホー、ホー」と真似をするんです。アメリカ西海岸にリードカレッジという進歩的な大学があって、そこで上演した時も、学生たちは足を踏みならして喜んでいました。

人間的な交流で言うと、映画『天井桟敷の人々』にも出演していたジャン=ルイ・バローという名優がフランスにいました。この人に招かれて、昭和四十七年(一九七二年)に開催されたパリ国際演劇祭に参加したんです。わたしと観世寿夫、榮夫兄弟――今の銕之丞君の伯父さんたちですね、それに演出家の鈴木忠志、早稲田小劇場の女優だった白石加代子、フランス文学者で演劇研究家の渡邊守章さんがいっしょでした。この時はパリのレカミエ座という小さい劇場で、能と狂言と早稲田小劇場芝居の一部を見せた。パリの演劇人たちがものすごく興奮しましてね。入場無料だったこともあるんでしょうが、観客が入りきれないので、ドアを叩いて「入れろ、入れろ」って叫んでいました。またバローさんが来日した時には、彼を囲んで交流会を開いたという思い出もあります。

最初の話に戻りますと、今は舞台の進行に合わせて字幕を各国の言葉で、それも現代語で流しますから、もしかすると日本人よりも外国の方の方が内容をよく理解しておられるかもしれません(笑)。内容を理解してもらえるとやはり舞台がやりやすくなりますから、わたしは最近、あえて笑いの要素の少ない狂言を外国で上演したりしています。狂言だけで海外公演に行くときは、よけいレパートリーの変化をつけたいものですからね。狂言には〝悲〟もあれば〝喜〟もあるということをお見せしたい。このところ目の見えない人が出てくる狂言をアメリカやイタリアで上演したんですが、それをとてもうまく受け取ってもらえているなぁという実感を持っています。

■戦後の前衛舞台芸術について■

鶴山 万作先生は狂言の世界のトップでいらっしゃいますが、それにはいろいろな意味があると思います。芸が素晴らしいのはもちろんですが、戦前から現代に至る狂言の歴史を全部知っておられる。それに加えて戦後の前衛演劇の時代を実際に経験しておられます。さきほどからお名前が出ている観世寿夫さん、鈴木忠志さん、それに武智鉄二さんといった、名だたる芸術家とお仕事をしておられますね。そういった一種の異業種交流を経て芸を磨いてこられた方は、ほかにいらっしゃらないと思うんですが。

野村 そういう時代だったんです。わたしは子供の頃、おじいさんの五世野村万蔵に狂言を習いました。おじいさんは文久二年(一八六二年)生まれですから、江戸末期の人ですね。父の六世万蔵は明治三十一年(一八九八年)の生まれです。おじいさんの時代は幕末明治維新の混乱期で、能、狂言が衰退して、ずいぶん苦労しました。狂言だけでは食べられなくて鉄道に勤めていた時代があった。父は父で戦争の時代ですから、狂言どころじゃなくって、能面を彫る仕事をしたりしました。そういうおじいさんや父の苦労に比べれば、わたしは狂言一筋でやって来られたので恵まれています。

でも最初から狂言師として腰が定まっていたわけではないんです。最初は早稲田大学に入って教職の資格を取り、学校の先生になろうかなと漠然と考えていました。だけどその費用で酒を飲んでしまって、資格は結局取らずじまいで終わってしまった(笑)。資格も取らず、あまり勉強もしなかったんですが、早稲田でいろんな友達と付き合えたのは本当によかったと思います。伝統芸能の世界では、あまり世間を知らずにその道一筋という方が多かったんですが、わたしの時代くらいから、能や狂言の者も大学に行く人間が少しずつ増えたんです。

大学に入学したのは昭和二十四年(一九四九年)で、その頃から学生運動が盛んになっていましたから、左翼系の友達がたくさんいました。わたしはそういった活動は全然しませんでしたが、友人たちは盛んに赤旗を読んだり、早稲田の構内に初めて機動隊が突入してきたような時代です。

わたしはまず予科、早稲田大学附属第二高等学院に入学したんですが、その時に歌舞伎研究会に入った。狂言を一所懸命にやる前に歌舞伎に惚れ込んだんですね。その歌舞伎研究会で友達になった学生たちの中には、新しい思想を持った連中が何人かいた。共産党書記長だった宮本顕治の奥さんの、宮本百合子の研究会なんかを開いていた。そういった連中が、歌舞伎も好きだって言う。面白い時代ですね。みんな視野が広くて、いろんなジャンルに興味を持っていた。そういう人たちに揉まれながら、わたしはどんどん狂言を本気でやる気になっていった。その頃から、当時の伝統芸能の世界の風潮でもありましたし、時代の雰囲気でもありましたが、シリアスなものばかりに傾いて、笑いがあまり評価されないことが腹立たしいという思想を強く持つようになったんです。

鶴山 先生は御著書(『太郎冠者を生きる』)で「能に対して狂言の立場を主張したい」と書いておられますね。

野村 能あっての狂言でございますが、狂言あっての能でもあるわけです。そういう意味で同じくらい、両者の関係は素晴らしいんだという意味です。そういうふうにわたしは思いたいし、みなさんも少しずつそう思うようになってきていると感じます。能の演者もそういう考えの元に、狂言と共に歩んでいると思います。

わたしらと同じ頃に活躍した狂言師に、もうお亡くなりになりましたが茂山千之丞さんという方がいらした。この人は大変進歩的な方で、名前をはっきり出して共産党を応援するという、伝統芸能の世界では珍しい方でした。

鶴山 新劇の方はいらっしゃいますけどね。

野村 新劇にはたくさんいらっしゃいましたが、伝統芸能の世界では茂山さと観世榮夫さんくらいです。榮夫さんは新劇にずっと関係してらっしゃいましたしね。わたしはそれが悪いと言っているわけではなくて、はっきりとした思想を持った役者だったという意味で、評価しなくちゃいけないと思っています。その千之丞さんが「能といっしょに滅びるのはイヤだ」という表現を使ったことがあるんです。そんな言い方をしたら、能の人は嫌がりますよね(笑)。千之丞さんは狂言独自に行きたいというお考えだったんです。わたしにはとても言えない言葉ですが、そこまではっきりした思想を持った人が、わたしたちの同時代にはいらした。

千之丞さんは武智鉄二さんと親しくしておられたから、武智さんの影響も強く受けた方です。武智さんと最後までいっしょに仕事をしていたのが千之丞さんですね。わたしは途中から逃げ出してしまった。若い頃は武智さんからたくさん教えてもらい、刺激も受けたんですが、晩年はどんどんちょっと特殊な方になっていかれましたから(笑)。昭和五十年(一九五五年)に武智さんが演出された『月に憑かれたピエロ』は、わたしが出演した作品の代表作の一つになっています。

■「伝統芸術の会」「能楽ルネッサンスの会」について■

鶴山 先生はお若い頃は、伝統芸能のルネッサンスに強く共鳴しておられましたね。

野村 能、狂言だけでなく、歌舞伎の方でもそういった動きがありました。女形だった四代目中村雀右衛門さんや、六代目尾上菊五郎さんの実子でいらした尾上九朗右衛門さんなどが進歩的なお考えをお持ちでした。九朗右衛門さんはアメリカに移住して、大学や演劇学校で歌舞伎を教えました。そういった新しい動きをまとめるような形で「伝統芸術の会」があったんです。伝統芸術の会が日本の伝統芸能と新劇を結びつける役割をになっていました。新劇の方では「ぶどうの会」の山本安英、木下順二、岡倉士朗さんらが参加しておられた。時には山田五十鈴さんも会の集まりに来ておられましたよ。五十鈴さんは加藤嘉さんの奥さんだった時期があって、加藤さんは第二次民藝の創立メンバーでしょう。そういう左翼系の演劇人も含めて、いろんな方が勉強しようと集まっていた。現代劇の皆さんは能、狂言、歌舞伎の日本伝統芸能のことを知りたい、わたしどもは現代劇がテーマにしている社会事象について知りたいという、双方の強い関心が一致していたんです。またわたしのように伝統芸能の世界にいる人間は、自分が抱えている悩みを訴える場でもありました。

伝統芸術の会は南博さんという心理学者が会長だったんですが、もうひとつ「能楽ルネッサンスの会」というものがありました。能、狂言の世界で、各流派を超えて若者が集まっていろんな試みをしてみようじゃないかという集まりでした。この会の中心は丸岡明さんで、彼は能楽書林の社長で、小説家でもあり三田文學にも関わっておられた。ですから会には加藤道夫、内村直也、高橋義孝さんら文学者の方がたくさんいらした。そういった文学者の方たちと、わたしら伝統芸能の若手が話しをする場ができたんです。それはとても刺激になりました。

やはり外の世界の方で伝統芸能に興味を持ってくださっている方は貴重なんです。あの頃はたくさんいらっしゃったけど、今はどうなんでしょうね。先日、東京のよみうり大手町ホールで『第三回よみうり大手町・狂言座』を上演しましたが、上演前に文化人の方にお話をしていただくコーナーがあって、今回は作家の池澤夏樹さんにお願いしたんです。第一回は平岩弓枝さん、第二回はロバート・キャンベルさんにお話をしていただきました。池澤さんのお話は、わたしは出番前で装束をつけたりしていた時だったので聞けていませんが、外の世界の方で伝統芸能に興味を持って何か言ってくださったり見に来てくださると、とっても刺激になるんですね。

そういう方々は、必ず各時代にいらっしゃいました。父の時代ですと、白木屋というデパートがありまして、そこで「白木屋狂言の会」と銘打って狂言の会を毎月やっていたんですね。百回ちょっと前に、ホールを倉庫かなにかに使うので終わってしまいましたが。発起人には憲法学者の金森徳次郎さんや、姫路酒井家の末裔で貴族議員だった酒井忠正さんというお殿様、小説家の里見弴さんらが名前を連ねておられました。劇作家で演出家だった飯沢匡さんが、黒柳徹子さんを連れて毎回のように見に来てくださいました。池澤夏樹さんも評論家の加藤周一さんに誘われて見に来てくださっていたようです。以前池澤さんが、わたしの父の舞台を白木屋でよく観ましたとおっしゃっていましたから。

そういう方々がいらしたおかげで、父の芸の評価がだんだん上がっていったんだと思います。一人の芸の評価が上がれば、一種の位がついてきます。それによって観る方が、「そんなに面白いのか」「そんなに上手いのか」というので劇場に足を運んでくださるようになる。外国公演の評判がとてもよかったと新聞に出たりすれば、それに刺激を受けて、新たに観てみようかと思ってくださる方々が増えるんです。

わたしの倅は野村萬斎といいまして、いろいろ新しいことをやります。映画やテレビドラマに出たり、新しい井上ひさしさんや三谷幸喜さんの芝居をやったりします。そういった芝居で倅を知った人の中にも、「この人は元々狂言の人なんだ、じゃあ狂言を観てみよう」という人が生まれてきます。古典に目が向く人たちが出て来ます。それも大変にありがたい。そうやって門戸を拡げて能舞台に足を運んでくださる皆さんに、おいしいお料理を提供するのがわたしたちの役目です。芸の善し悪しは、現代劇と古典とで、ものすごく違うということはないと思います。現代劇を観る目、その批評眼があれば、古典を見てもその善し悪しはわかるとわたしは考えています。

鶴山 先日、十一月二十二日と二十五日に国立能楽堂で開催された「万作を観る会」を拝見しました。初日の最後の出し物が「茸」で、上演が終わってから若い方と先生が切戸口から現れて茸に扮した役者さんたちの笠を拾っておられた。期せずして拍手が起こっていましたが、あれは狂言流のカーテンコールなんでしょうか。

野村 ある人が同じことをおっしゃいました。でも実際は人手が足りないから出て行ったんです(笑)。一人の人間が、あれだけの笠を集めるには時間がかかるでしょう。能、狂言は幕が下りたりしませんから、舞台に笠が散らばったままだと終わりがきちっとしない。舞台から役者がいなくなり、小道具なんかも全部なくなってようやく終わった、拍手ということになるわけです。そのタイミングがあまりズレるとよくないだろうということで、じゃあわたしが半分片付けに行くからと言って出て行ったら、カーテンコール的な意味合いになってしまった。でもあれはあれで評判がよかったから、まあ舞台的には楽しいことですね(笑)。

鶴山 これもまた大変生意気なことを言いますが、先日の舞台を二日間拝見して、実に見事な形で、また面白い形で芸が伝承されているように感じました。先生はお年を召しておられますし、芸も円熟の域に達しておられます。でも舞台上から非常に強い個性が伝わってきました。ご子息の萬斎さんはお若いですし勢いもあります。またお顔も現代的なイケメンですね。だけど個性が強いというより、狂言的な〝狂〟が舞台から伝わってくるような気がしました。素人の素朴な感想に過ぎないんですが。

野村 それはあの時の出し物にも関係しているかもしれませんね。『牛盗人』は狂言の中ではちょっと特殊な出し物なんです。わたしが演じた藤吾三郎は、最初は何を考えているのかわからない、得体の知れない人ですから。

(2017/12/11 中編に続く)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

■ 野村万作先生関連コンテンツ ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■