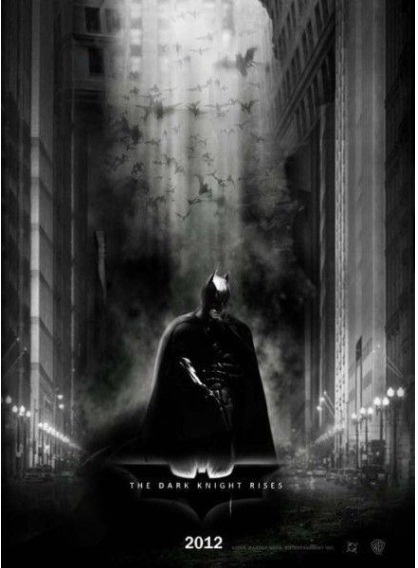

『ダークナイト ライジング』THE DARK KNIGHT RISES 2012年(米)

監督:クリストファー・ノーラン

脚本:クリストファー・ノーラン、ジョナサン・ノーラン

キャスト:

クリスチャン・ベール

トム・ハーディ

マイケル・ケイン

ゲイリー・オールドマン

アン・ハサウェイ

上映時間:165分

『バットマン・ビギンズ』(05)『ダークナイト』(08)に続く新生『バットマン』シリーズ三部作の最終作にしてクリストファー・ノーラン監督の集大成的作品。ハービー・デントという輝かしい政治的ヒーローを大衆の心に止めさせ、複数の殺人罪などに問われながらも自らが仮象の悪として陰に潜むことを決めたバットマン(闇の騎士)の葛藤と活躍をサスペンスフルに描いた本作の魅力は、最も観客の印象に残りやすい「刺激的なサウンドで魅せる重厚なサスペンス」だけではない。

『ダークナイト ライジング』(12)の魅力は、俳優たちが織りなす「繊細な表情の輝き」や暗黒気質とも言える「ノワール的なものの回帰」、「ラストマン・スタンディング形式の脚本術」、そしてパズルのピースのごとく突然挿入される断片的ショットをクロス・カッティングさせた「視覚的表現」など枚挙に暇がない。まずは「刺激的なサウンドで魅せる重厚なサスペンス」の仕組みを分析し、本作がいかに緻密な表現と主題論的性格を有しているかを見てみるとしよう。

■多重的サスペンスの仕組み■

クリストファー・ノーラン監督の作品では、複数の出来事が折り重なって一つの結末へと結びつくという多重的サスペンスを垣間見ることができる。『フォロウィング』(98)や『メメント』(00)は作品全体をパズル型のゲームとし、様々な断片的シークエンスが観客を翻弄し、混乱させ、知的で予測不可能なミステリーへと昇華させていたし、夢の深層心理に多重的に入り込み、それぞれの階層で起きている出来事を同時進行で見せる『インセプション』(10)は、作品そのものが多重的なサスペンスとなっていた。『バットマン ビギンズ』や『ダークナイト』のラストでは複数の空間を交差させながら複合的なサスペンスを展開させている。

そうした映画ならではのサスペンス・シークエンスは、本作にも濃厚に描かれていた。とりわけ最も典型的なのは、プラスチック爆弾が街中に流れ込み、ありとあらゆる場所が爆破されることで地面が陥落するシークエンス。「地下へと侵攻していくゴッサム・シティ全ての警察署員」と「核エネルギーを兵器化し、スタジアムを訪れるベイン」。そのスタジアムで「試合観戦をする市長」。「アメリカ国歌を唄う少年と歓喜する会場の人々」。街中に爆弾が流れていることを知り、罠にはまった警察署員の「退避を勧告する刑事」。複数の空間で、全く異なった思惑で行動する人物たちを並列に見せていく。さらに作曲家の巨匠ハンス・ジマーの劇的なサウンドトラックによって複数のシーンを一本の糸で結び付けていくことで、一切緊張感を途切れさせないばかりか、より緊張感を劇的化させていた。しかもそうした劇的サウンドを展開していたにも関わらず、多重的サスペンス・シークエンスの最後には、静寂(アメリカ国歌が流れるシーンではしばらく静寂さが包み込む)で観客の息を飲む瞬間を創造し、観客が最後の唾を飲んだ時、残酷にも最悪の結末へとなだれ込むのだ。複合的で多重的なシーンを一つの劇的サウンドで連立させ、そこに静寂さと爆破の連続をもたらすことで観客の心理を自在に翻弄させる戦略的で緻密な表現がそこにはある。

だがノーラン作品で真に素晴らしいのは、そうした多重的サスペンスのシークエンスをクライマックスとして使用しない点ではなかろうか。あまりに劇的であった残酷なまでの絶望感に満ちたサスペンス演出は、後に展開するもう一つのサスペンス・シークエンス(真のクライマックス)のためのお膳立てにすぎないのだ。

前述したスタジアム崩壊のシークエンスで、ゴッサム・シティが封鎖された後、バットマンが復活し、警官隊たちがゴッサム・シティ奪還のために一斉攻撃を仕掛けるシーン。その際にも多重的なサスペンスが展開する。だがこのシークエンスの前に観客は絶望感に溢れた多重的サスペンス・シークエンスをすでに見てしまっているから、今回もスタジアムと同様に奈落の底へと突き落されるような展開が待っているのではないかと無意識に不安になってしまうだろう。そこに究極のサスペンスが生まれることをノーランは知っている。

ノーランはバットマン・シリーズの前作『ダークナイト』でも典型的な多重的サスペンスを創造し、結末としてヒロインを爆死させた。ヒロインが爆死した裏切りのショックで観客は、数十分後に起きたより壮大なフェリーでのサスペンスに「再び爆発するのではないか」という不安と恐怖を抱かずにはいられない。しかし結果的にはフェリーの乗客は助かり、再び観客はノーランに裏切られたのだ。そうした『ダークナイト』の濃厚なサスペンス演出を本作でも採用しており、それは終盤のタイム・リミット・サスペンスに見ることができるだろう。

だが本作では『ダークナイト』と異なり、多重的サスペンスと裏切りのショック演出だけではなく、ラストマン・スタンディング形式の脚本術によって本作を壮大な感動巨編に仕立て上げている。そもそもラストマン・スタンディング形式とは、(黒澤明の『用心棒』(61)が典型である)主人公が強烈な暴力を受けて死にかけ、後に復活し、悪を倒すという復活劇の脚本術を指す。この復活劇を多重的なサスペンス演出に盛り込むことによって、本作は主題論的にも心的躍動の観点からしても一種の高みに達したと言える。

■ラストマン・スタンディング―Rise■

ラストマン・スタンディング形式の場合、復活劇であるから、主人公や大衆は復活する前に、まず大敗を喫しなければいけない。こうした敗北感を植え付ける役割を持つのは、言うまでもなく強敵ベインである。ベインの暴力には、這い上がることを期待させるために、人々を奈落の底へと突き落す「落下」のイメージが付きまとう。

ベインは飛行機を〝墜落〟させ、ウェイン産業からブルース・ウェインを〝引きずりおろし〟、バットマンを奈落の底へと〝突き落とす〟。それだけでなく、スタジアムと鉄橋を〝崩壊〟させ、ゴッサム・シティのブルジョワや権力者たちを追放という名目で氷の下へと〝落下〟させるのだ。こうしたベインの暴力に繰り返し表出される「落下」のイメージには、大衆やバットマンが奈落の底へと落ち、絶望に苛まされていることを強調する役割があり、後の復活劇を劇的なものにするためには、この上ないイメージである。

そして待っていましたと言わんばかりに、終盤になるとベインの「落下」のイメージは排除され、(復活劇へとシフトするために)映像やサウンドは一斉に(原題『THE DARK KNIGHT RISES』の一部にもなっている)「Rise(昇る、立ち上がる、復活する)」という上昇のイメージを表出させるのだ。その典型が監獄からの脱出劇である。

バットマンことブルース・ウェインが谷底のような監獄から崖を登って脱出を試みるシーン。囚人たちは登っていく彼を見上げながら盛んに「Rise!Rise!(登れ!登れ!)」と叫ぶ。それは拷問的なイジメではなく、下落者としての応援であり、わずかなる期待の叫びなのだ。その期待通り、彼は奈落の底から文字通り這い上がることに成功する。

だがノーランは、従来のラストマン・スタンディング形式のように、本作をバットマン一人の復活劇とは描かない。ゴッサム・シティ奪還のシークエンスにそれがよく描かれている。CGを使わずに撮影した大乱闘のシークエンスでは、ゴッサム・シティが占拠されることを容認し諦めていた警官たちが、敗北したバットマンが、悪の道から逃れることのできないキャット・ウーマンが、自由と解放のために立ち上あがり(Rise)、怒涛の逆転劇を見せるのだ。こうした複合的なドラマは、我々をより一層感動させ、アクションを劇的化する。しかも囚人たちの「Rise!Rise!」という掛け声がミックスされたサウンドが強烈に鳴り響く中で多重的なサスペンスも展開し、我々は行き着く間もない重厚なラストマン・スタンディングを体験することになるだろう。

このように映画表現やシークエンスは、単純に見えて実は主題やイメージ、サウンド、シナリオとしてのトリックなど複合的で多面的な表現要素に富んでいる。そしてノーラン作品にしばしば見られるダークで乾ききった映像演出もまたそうした表現要素の一部として非常に重要だ。

■ノワール的なものの回帰■

かつてフィルム・ノワール(暗黒映画)という映画ジャンルが存在した。1940年代から50年代にかけて登場した「ノワール的なもの」は、モノクロームな映像の中で明暗を強調し、暗黒気質を漂わせ、悲観的で退廃的なアトモスフィア(雰囲気)を匂わせる。犯罪推理小説をテキストにしている場合が多く、しばしば男を奈落の底へと突き落すファム・ファタール(運命の女)が観客を脅かしながらも魅了する。

そうした「ノワール的なもの」は、『メメント』から『プレステージ』(06)『インセプション』まで色濃く反映されており、本作『ダークナイト ライジング』はノワール的なものの集大成である。実際にクリストファー・ノーランは犯罪小説やフィルム・ノワール作品に魅了されたことをインタビューで述べており、まさしく彼は自らの映画の中で、〝ノワール的なもの〟を回帰させた作家と言えるだろう。

とりわけノーランの初期作品である『メメント』から強い信頼関係で結ばれている撮影監督ウォーリー・フィスターの暗黒的な映像表現は、ノーラン的と言われる廃退的で虚無的な主題と充分に折り重なり、共鳴していて効果的である。また本作では、ファム・ファタールの存在も忘れることなく、終盤で男たちはことごとく女性に不信を抱き、裏切られ、絶望し、それでも立ち上がる。クリストファー・ノーラン作品は単に暗い映像表現でフィルム・ノワール的な悲観的側面を演出するだけでなく、そうした暗黒面をラストマン・スタンディングという復活劇へと昇華させてしまうから凄まじい。

映像の雰囲気が醸し出す人物の内面的な暗黒さが全編に漂っていても最後は劇的なRise(立ち上がる)を見せてくれる本作に観客はこの上ない感動を得ることになるだろう。しかし復活劇の脚本術や多重的サスペンスと絡んでいる表現要素は、そうした〝ノワール的なもの〟だけではない。俳優の表情からも生み出される演技の煌めき(パフォーマンス性)もその一つとして取り上げておくべきである。

■演技の煌めき■

「俳優の演技のパフォーマンス性」と聴くとダンスや歌や大げさな身振りと捉えられがちだが、そんな大げさなものでなくても良い。スクリーンに投影された俳優ないし人物の表情から幻想的に魅了される刺激。言葉にはできない煌めき。演技と自然体の鬩ぎあいの中で生まれる人物の心理や何気ない表情。映画を観ている観客は、そうした人物の表情にドラマを見出し、胸を打たれる時がある。時にはその演技に恐怖を感じ、時には忌み嫌うほどの嫌悪を抱くかもしれない。それが俳優のパフォーマンス性である。

『ゴッド・ファーザー』(72)のマーロン・ブランドや『理由なき反抗』(55)のジェームズ・ディーン、『ダークナイト』でジョーカーを演じたヒース・レジャーの心身的パフォーマンス(肉体のパフォーマンスだけではなく、心理的な躍動のパフォーマンス)は、スクリーンに投影された瞬間、我々に言葉にできぬ感動と驚きを与えてくれる。そうした演技としての心理表現や身体的なパフォーマンスは今日においてもその魅力で観客を驚愕させてきた。もちろん本作のようなサスペンス映画作品においても俳優の演技と表現性はドラマやサスペンスを構築するうえで重要な位置を占めている。

バットマンであるブルース・ウェインが過去に孤児院を訪問した際、男の子に彼の二重生活がばれていたことを知り、仮面を装着したヒーローとしての心の渇きを再認識させられるシーン。彼の無言のやるせなさと髭を生やした姿、見るに堪えない哀しみの表情と瞳は、虚脱感と自己反省的なイメージを体現しているかのようだ。またゴッサム市民へ演説をするベインの機械的で人間性のない声の表現と強靭な身体性(パフォーマンス性)は、ベインの絶対的で不滅なイメージを表現していたように思われる。またクリスチャン・ベール演じるブルース・ウェインの葛藤の表出を魅せる演技は、ラストマン・スタンディング形式の脚本術と呼応する。

主人公ブルースは突き落された牢獄で幼少期に体験した恐怖を思い出す。前述した断片的なショット(井戸に落ちたブルース少年を救うために父が下りてきて、「人はなぜ落ちると思う?」と問う)が挿入され、ブルースの表情がにじむ。「人はなぜ落ちると思う?それは這い上がるため」。ベインによって地獄の監獄へと突き落されたバットマンは、再び這い上がることを決意するのだ。そうした断片的で視覚的な表現とブルースのパフォーマンス性は、「Rise」という這い上がる主題と結びつき、より一層ドラマを劇的化していたように思える。

「刺激的なサウンド」で魅せる「多重的サスペンス」。復活劇としてカタルシスを体感させる「ラストマン・スタンディング」。俳優たちが織りなす「繊細な表情の輝き」。「ノワール的なものの回帰」。そして断片的ショットをクロス・カッティングさせる「視覚的表現」。映画表現において重要とされる様々な要素を一つのシークエンスで同居させ、劇的で知的で躍動的な緊張感と葛藤のドラマを表出するノーラン的美学は、本作の様々なシークエンスで確認することができるだろう。印象的な刺激に身をゆだねるのも良いが、ふと立ち止まって、クリストファー・ノーラン作品に見える重厚で複合的な表現性を見れば、映画がいかに緻密な表現性を有することが可能か、そして我々が無意識のうちにそれらの表現を映画体験として堪能しているかがわかる。

本作『ダークナイト ライジング』は驚異的なほどに映画表現のエッセンスが詰まった作品であり、観客を様々な意味で魅了し、映画史を通じて解読されるべき傑作ではないだろうか。そういう意味でも本作は、かつてフィルム・ノワールと称され、様々な知見で分析し解読されたテキスト群とよく似ており、映画表現を分析するうえで有効で貴重なテキストである。そうした現象は、まさしく「ノワール的なものの回帰」とも呼ぶべき古典の復活なのだ。

後藤弘毅

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■