あまりにも不思議である。飽かず眺めてしまう。いつまでも見ているのは、何か読もう、読みとろうとするからだが、相手は石だ。しかし石だから見ている。アートとしか思えない模様だが、固有のアーチストの自我の産物だったなら、私たちはこれほどの感銘を受けまい。

つまりそのとき、私たちはそれらを好き嫌いで判断する。私はこれが好きだ、あちらはいいとは思わない、などと。それは作者の自我に自身の自我を対峙させる行為だと思う。それが当然に許されることだと感じている人々を、私たちは多く日曜日の美術館で見かける。けれども問答無用で自身を超える存在を感じるためでなくして、なぜわざわざやってくるのだろう。

私たちはいつも自身が近づくことのできない神の造形に憧れつつ、何らかの人工的な工夫によってそれに接近し、自身の爪痕を残そうとする。稚拙で不用意に行われるそれは人を苛立たせたり呆れさせたりするが、巧みに行われたそれは取りつく島もないものをポピュラーにする。

たとえば宝石といったものは、そういうものかもしれない。磨かれ、プラチナの爪で掴まれたそれは、産出された場所の岩山とは無縁な、赤い絨毯や女性の肌、富の象徴というコードに絡めとられて読まれる。私たちが宝石をつける瞬間とは、私たちの手が本来は届き得ない世界の果てにあったものを引き寄せた、人工的かつ社会的な力を顕示する何らかの必要性を感じるときだ。

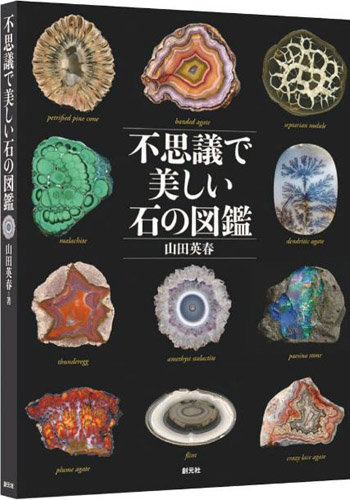

不思議な石の多くは、瑪瑙である。すなわちそれは本来的に混合物であり、層であり変種なのである。混在するものからしか目を奪うものは生じない。見つめるに値するものは、いつでも何かの変種である。ただ、人間もまた、などというところに落ちない絶対的なものがそれを見つめさせる。

混在する魅力を持つ、変種であるところのアーチストの作品を見つめるときですらなお、私たちは本当のところその作家固有の才能を眺めているのではなく、それを生じさせた偶然とも必然とも言える何かを見ている。土から生えた、あるいは水の流れにのってやってきたその正体を見極めようとする。それはいつも幾分かは成功し、いつでも謎が残る。だからこそ飽かず見つめる。

明確なヴィジョンと謎の混在。石たちの多くはそのようにしてここにある。なぜそれがそんなふうにしてあるのか、不思議がっても石は変わらない。私たちの不思議、不思議がる私たちの方が先に変わってゆく。私たちの視線を惹きつけるのは、変化に富んだ、しかし絶対的な変わらなさだ。

この石たちが最も示唆に富むのは、もちろんそれはもっぱら私たちの事情に過ぎないが、逆説的に芸術とは何か、ということだろう。人間、それも近代的自我を持つ人間の産物でありながら、人間離れして絶対的な、石ころのように変わらない要素をどこか核のように抱えたもの。日曜の美術館はともかくとして、私たちがそれに芸術を観るのは、本来的に私たちの自我が消えてなくなった後の光景を眺めるのである。

金井純

■ 山田英春さんの本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■