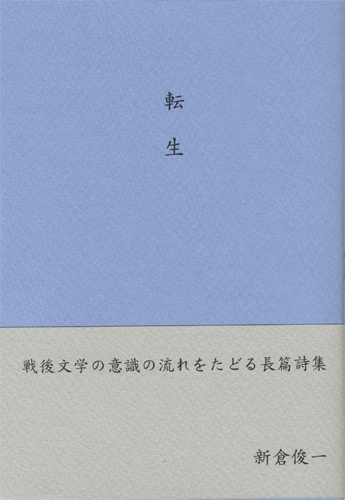

ここしばらく新倉俊一先生の新詩集『転生』を持ち歩いて読んでいた。一千行の長篇詩なのだがB5版変形の小さな本で、総ページ数も八十二ページと薄い。この物理的な本の小ささと軽さが心地良い。

別に隠すこともなかろうが、短歌・俳句はもちろん自由詩の世界でも詩集の99・9パーセントが自費出版だ。二千円の本を八百部刷って、その半分を著者が定価で買い取るような実質的自費出版形態もある。詩集の自費出版は今に始まったことではなく、宮沢賢治『春と修羅』、中原中也『山羊の歌』、石川啄木『一握の砂』、西脇順三郎『Ambarvalia』なども自費出版である。遡れば江戸時代からほぼすべての新刊漢詩集や和歌・俳諧集は自費出版だった。

自費出版というとマイナスイメージが強いが微かな長所もある。現代以降の話だが、名の通った版元から自費出版する場合でも詩人はかなりの程度まで自分の思い通りに本を作ることができる。そのため名詩集は内容と造本がピタリと合致しているものが多い。優れた詩人の詩集は造本を含めて〝読む〟ことができる。

ただ小説家やフリーライター、実業家の皆さんは、なぜ儲からないとわかっている詩集を身銭を切ってまで出版するのかと首を傾げるかもしれない。趣味や生き甲斐として、あるいはどうしても詩人と呼ばれたいから詩集を出すという人は別だが、理想を言えばその答えは大仰にならざるを得ない。

端的に言えば詩は日本語そのものである。「雨ニモ負ケズ」、「汚れちまった悲しみに」、「はたらけどはたらけど猶わが生活楽にならざり」といった詩を、なんとなく覚えてしまっている方は多いだろう。「「覆された宝石」のような朝」という詩句が口から出て来る人もいるはずだ。これらの詩句は意味だけでなく、語感や表記も含めて日本語表現そのものである。各時代の詩はその表現によって日本語の基層を厚くしている。詩は多くの日本人に共有されて初めてその本望を遂げる。対価はほとんどない。日本語(表現)は日本人すべての共有物だからだ。

詩はエズラ・パウンドが言うように〝雷鳴〟のようなものである。ある時ある人間の精神に、論理を超えた一つの真理として閃光する。宮沢賢治「雨ニモ負ケズ」は三十七行、中原中也「汚れちまった悲しみに」は十六行のソネット作品だが、最初の一行でほぼ全てを表現し尽くしている。これより長くても短くても表現内容は変わらない。

極論を言えば詩人は雷鳴のような一行を書くために詩作にはげんでいる。十行の短詩でも一万行の長篇詩でも同じことである。詩人の奇跡のような精神の美は一行に集約され表現される。ただ詩は徹底した言語芸術である。技術の高みに達し、さらにその完璧を崩すことができなければ優れた詩人にはなれない。たまさか優れた一行が生まれることは絶対になく、その背後には膨大な詩行が眠っている。

詩人は通常、三十行から五十行ほどの詩を二十篇ほど集めて詩集を刊行する。長篇詩はそれを一篇の詩で表現する詩人の試みである。ただ百行くらいまでの詩なら、詩人はそれを抒情でまとめあげることができる。しかし千行を超えるとそれではもたない。詩人の生活、思想、時代批評精神すべてを表現してゆかなければならない。至高の一行を追い求めるのは変わらないが、長篇詩ではその背後にある膨大な詩行が、つまりは詩人の全精神が白日の下に曝されるのである。

朝の冷たい洗水に浮かぶ

一本の白いダリアは

溺れて逝くオフィーリアだ

流れ去った水は永遠に

かえらない転生の夢も

無意識の流れもただの

儚い胡蝶の夢にすぎない

ああ 道 ああ ブラフマン

永遠はいくら分節しても

遠ざかっていくそれは

存在のアルファとオメガだ

そう呟いて消滅に向かう

幻影の旅人はしずかに

河原のむこうへ消えた

(新倉俊一詩集『転生』 Ⅰ 冒頭)

新倉先生の『転生』は詩人・西脇順三郎へのオマージュから始まる。先生が西脇さんのお弟子だからだが文学的には別の大きな意味がある。自由詩は明治維新以降に欧米詩の翻訳から始まった新しい文学ジャンルである。ただ現代に至るまで、優れた長篇詩を複数書き残した詩人は西脇順三郎以外にいない。そして西脇詩は欧米の長篇詩とは明らかに質が異なる。北園克衛は「西脇の長篇詩は牛の涎のような一行詩だ」と批判したがそれは正しい。西脇の長篇詩にはダンテ『神曲』のような構造はない。パウンドの『キャントーズ』のような構造への意志すらない。

西脇の思想は「存在の淋しさ」にほぼ集約できる。東洋的無が彼の思想の中核なのだ。この無は虚無ではなくあらゆる存在の源基である。西脇詩では漆黒の無から鮮やかで華やかな現実存在はもちろん、人類の叡智と呼べるような思想が蜃気楼のように立ち上がり、また無へと帰ってゆく。そこにあるのは単純な無と有の往還だ。西脇はこの単純極まりない往還を使って二千行の長篇詩を書いた。結果論として、この方法(思想)以外で優れた長篇詩を書いた日本の詩人はいない。それは西脇的方法が日本の長篇詩の、あるいは日本文学の源基であることを示している。

「白い人・黄色い人」を

書いたころの作者が

違和感を覚えていた

西洋の「父の宗教」から

やがてもっと日本的な

「母の宗教」へと移った

遠藤に入信を誘われて

「わたしの宗教意識とは

相容れないから」と

きっぱり中村は拒んだ

ずっと彼が親しんできた

のはむしろプラトン的な

ウラニアとの合一の

神秘的な愛の意識だった

プルーストの手法を借りて

四部作の最後の「冬」で

愛による転生の神秘を

熱をこめて説いている

もしかしたらそれは

小説というより現代の

「ディオニシウス偽書」

と呼ぶべきかもしれない

(同 Ⅱ 部分)

『転生』には太宰治や三島由紀夫、中村真一郎、遠藤周作、大江健三郎ら戦後を代表する作家たちが現れる。図式的に言えば彼らは戦中に吹き荒れた日本思想に激しく反発し、ヨーロッパ的な明るく論理的な精神と構造的世界観に、無防備なまでにその精神をさらすことで新たな日本文学を追い求めた戦後作家たちである。西脇的な東洋的な無が日本文学の土壌だとすれば、彼らはその上に新たな家を建てようとした。それは「現代の「ディオニシウス偽書」」かもしれない。だがそのような構築的意志なしには戦後文学は語れない。

新倉先生は「ギンズバーグのいう「無」は/虚無ではなく積極的な/「空即是色」の心構えだ(中略)物神モロックに仕える/「アメリカの没落」を説いて/西部だけでなく中西部を/マントラを唱えて回った/のは恐らく彼だけだろう」(Ⅳ)と書いておられる。西洋思想は本来、天に向かって伸びる論理構造的バベルの塔である。しかし欧米の知識人は東洋的カウンター・カルチャー思想を積極的に取り入れてその裾野を拡げ続けた。日本の知識人がポスト・モダニズム思想に驚くのは馬鹿げている。それは本質的に東洋思想だ。日本あるいは東洋文化に欠如しているものは、圧倒的に構築的思想である。

彼は作品に取りかかるごとに

あたらしい守護聖人を

つぎつぎと詩神に求めてきた

たとえば「雨の木」とラウリー

「新しい人よ眼ざめよ」とブレイク

また「燃えあがる緑の木」とイエイツ

などとあげたら切りがない

これは彼が凡庸なリアリスト

でなくブレイクと同じように

あの原型を求めてやまない

神話作家の優れた血統書だ

(同 Ⅱ 部分)

日本文化は外来思想によって、その平板になりがちな基層を泡立ててきた。明治維新以降の活性剤は欧米文学であり、その粋がラウリーやブレイク、イエイツらの欧米詩だった。現代にいたるまで、ほぼすべての日本の作家が一度は欧米文学の虜になり、それに比肩するような作品を書きたいと願い続けてきた。それはまた、日本文化の基層がいかに強固であるのかを語っている。大江健三郎の小説タイトルには天を向いて伸びる「木」が頻出し、「新しさ」への希求が現れる。だがその木は東洋的無の土壌の上に生えている。だから西脇から出発するのは正しいのである。この土壌を真正面から正確に認識しなければ、木は大木にまで育たない。

ヴェルギリウスが

古代から詩人たちに

愛されてきたと歌った

夜空に煌くあの明るい

天の河エリダヌスに似た

入り江の清流に顔を浸して

彼はベアトリーチェの

愛に導かれてついに

新生を遂げていく

「この流れは確かに

精神に属するものだ」

「なぜ詩を書くのか」と

問われてパウンドは「心を

整えるために」と答えた

すべてのイカロスも

また念いはひとつだろう

(同 Ⅳ 最終部)

多かれ少なかれ詩人はイカルスのように度を超えた高みを目指し、太陽に翼を焼かれて失墜する創作者たちである。実際、詩は小説などにくらべて遙かに悲惨だ。経済的なことを言っているわけではない。物語といったわかりやすい理解項がない詩はそのほとんどが駄作であり、詩史は目を覆いたくなるほど陰惨な死屍累々の世界である。しかし詩人は必敗とわかっていても高みを目指さなければならない。前衛文学として、同時代の文化と精神を「新生」しなければならない。それはバラバラになった「心」を、同時代の精神を「整え」て未来へと刷新することである。

いつだって同時代は混沌としている。詩が強引に切り開く未来のヴィジョンが明らかになって初めて、わたしたちの現代はある輪郭を持つ。わたしたちの二十一世紀の〝現代〟は、比喩的な言い方になるが戦後文学と比較して遙かに軽い質のものだろう。もはや個の特権的才能や、肥大化した自我意識を頼りに新たなヴィジョンを生み出すことはできない。空虚化した自我意識に雪崩れ込む世界が外皮のように新たな詩と詩人を創出するはずだ。新倉先生の『転生』は千行という重い長篇詩だがその物理的形態は軽い。同時代の捉え方が正しいのである。

鶴山裕司

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 新倉俊一さんの本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■