Interview:宇野亞喜良(2/2)

宇野亞喜良:昭和九年(一九三四年)愛知県名古屋市に生まれる。父親は室内装飾家で母親は喫茶店「白薔薇」を営んでいた。名古屋市立西陵高等学校図案科を卒業後、カルピス食品工業株式会社に入社し、広告やパッケージデザインを制作する。三十五年(六〇年)、日本デザインセンター設立と同時に入社。三十九年(六四年)、日本デザインセンターを退職し横尾忠則、原田維夫(つなお)氏と共にスタジオ・イルフィル設立。同年、横尾、和田誠、瀧本唯人、山下勇三、山口はるみ氏らと東京イラストレーターズ・クラブを結成。四十年(六五年)、スタジオ・イルフィルを脱退しフリーになる。講談社出版文化さしえ賞、赤い鳥さし絵賞、日本絵本賞、読売演劇大賞選考委員特別賞、紫綬褒章、旭日小綬章など受賞多数。

宇野亞喜良氏は二十代から一貫してイラストレーターとして活躍してこられた。書籍や雑誌の表紙・挿絵はもちろん、その範囲は各種パッケージデザインやポスター、絵本などにも及ぶ。半世紀以上のお仕事の中で作風は様々に変わっているが、誰もが一度は目にしたことのある作品であり、戦後のイラストレーションを界を牽引し続けてきた画家である。宇野氏はまた寺山修司作品を始めとする舞台美術も数多く手がけておられる。今回はイラストレーションはもちろん、舞台人との交流についてもお聞きした。なおインタビューには文学金魚で演劇評を連載中の星隆弘氏にも加わっていただいた。

文学金魚編集部

■具象と抽象について■

金魚屋 宇野さんは『宇野亞喜良全エッセイ』の中で、具象画の技術をあまりきっちり身につけるのは良くないんだ、具象抽象の方がいいんだという意味のことを書いておられます。それは子供の頃からそうだったんでしょうか。

宇野 技術がなければなにも伝わらないんで、古典的な絵の描写法は有効に使っていますが、あまりリアルな方向に行ってしまうのは危ないなという感覚はあります。

金魚屋 ビアズリーの画風に似ていると言われて、ちょっと違うんじゃないかとお感じになったとも書いておられました。

宇野 今は別に抵抗がなくって、ビアズリー風の表現もいいなと思ったりして、意識的にそういうタッチで描いてみることもありますけどね。我々は一九六〇年代のサイケデリックな時代に仕事を始めたわけですが、あの時代はビアズリー風の絵が流行ったんです。直線なんだけどちょっと歪みがある、直線が曲線に変わってゆくとかね。そういう描き方が、なにか時代に合っていたというか、感性に訴えかけるものを持っていたんです。アメリカのサイケデリック・アートなんかは、もろにアール・ヌーボーだったりしますからね。

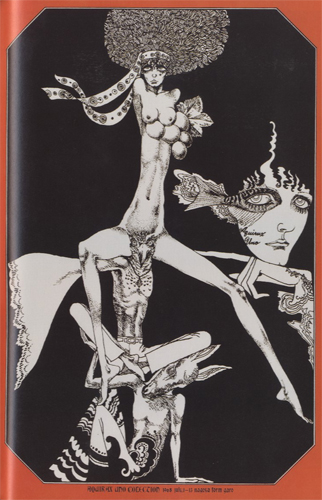

『宇野亞喜良コレクション展』ポスター(名古屋フォルム画廊 一九六八年)

(『宇野亞喜良クロニクル』より)

金魚屋 アメリカのサイケデリック・アートは意外とオーソドックスだったかもしれません。ヨーロッパはもちろん、インディアンとか日本とかの古いデザインを上手く取り入れていたようなところがあります。とても派手でしたが。

宇野 だから我々は、逆輸入と言いますか、日本のデザインが向こうに行って、向こうからまたそのアイディアをもらうという感じがありました。ビアズリーの黒白のデザインなんかも、ヨーロッパにはそれまでなかったものです。多分、日本の浮世絵とか墨絵の影響から発想したんでしょうね。でも日本の古い出版物で、スミベタっていうのはないんです。ビアズリーの画法は日本のもののような気がするけど、逆にビアズリーから小村雪岱なんかが影響を受けているのかもしれない。雪岱の真っ黒な絵は日本的に見えるけど、あの源流はビアズリーかもしれません。

金魚屋 さっきから気になっているんですが、後ろに掛かっている絵はゾンネンシュターンですか。

宇野 そうです。

金魚屋 ちょっと話がわき道にそれて恐縮ですが、この絵はなんでこんなに折り目が入っているんでしょうか。

宇野 澁澤龍彦さんの文章によると、ゾンネンシュターンはちょっと変な人だったらしいです。肉屋とか酒屋から請求が来ると、肉を包んであった紙なんかを折りたたんで取っておいて、それに絵を描いてお金の代わりに渡していたようです。それも、ライトボックスは使っていなかったと思うんですが、オリジナルの絵の上に紙を重ねて、光で透かして描いていたようです。だから下絵をなぞった絵がけっこうあるんです。この絵もそうですね。よく見ると線の描き方がまちまちで、下絵をなぞっていることがわかります。これと同じ絵が世界に何点かあるんでしょうね。

ゾンネンシュターンの絵について説明される宇野氏

金魚屋 ゾンネンシュターンの絵には物語がある感じがします。そこは宇野さんのイラストレーションと共通している点じゃないでしょうか。

宇野 自分ではよくわからないですが、ゾンネンシュターンのような、ちょっとクレージーな画家の絵を身近に置いておくと、気分がいいというか、自分ももっと変態でないといけないなと思ったりするんです(笑)。

金魚屋 エッセイ集で、イラストレーションの依頼があった時に、言葉を使ったブレーンストーミングをやってアイディアを出してゆかれると書いておられました。そういう方法はよくお使いになるんでしょうか。

宇野 そんなふうにイラストレーションの入り口を探ることもありますね。入り口が見つかっても、これじゃあノーマルだな、もっと面白くしたいと工夫することもあります。僕たちの時代にサビニャックというフランスのポスター作家がいて、「ビジュアルスキャンダル」ということを言い出したんですね。人の目を引くスキャンダルを起こしている方が、ポスターとしては効果があるということです。これはいいなと思いました。それ以来というか、僕の中に元々そういうものがあったせいか、なにか事件が起こっているようなイラストレーションの方が好きなんです。

金魚屋 宇野さんのイラストレーションは、すごく突飛ではないんですが目に残りますね。何回も目にしていると、「ああ知ってる」っていう感じになります。日本中のかなりの人が、宇野さんの作品を見ると、作者の名前は言えないかもしれないけど、「あ、この絵知ってる」と言うと思います(笑)。それはすごいことです。

宇野 「あ、知ってる」っていうのは、なんかいいなぁ(笑)。

■スタジオ・イルフィル時代について■

金魚屋 横尾忠則さんらとお仕事をされたことも、宇野さんのお仕事に影響を与えていると思いますが。

宇野 それは大きいと思います。

金魚屋 宇野さんの前では言いにくんですが、横尾さんはイラストレーターなんかイヤだと言って画家になられたわけですが、宇野さんの方はイラストレーションほど面白い仕事はないじゃないかという感じで、イラストレーターの仕事を貫かれた。道は分かれたわけですが、お二人とも資質に合った形でお仕事をされて、それぞれ大成されたというのはすごいことだと思います。

宇野 横尾さんがうらやましいと思った時期もありますが、僕はイラストレーションの仕事を固守して良かったなと今では思います。

金魚屋 横尾さんにはお会いしたことがないんですが、テレビなどで拝見しているとちょっと怖そうなイメージがあるんですが、実際はどんな方ですか。

宇野 怖くないですよ(笑)。僕は彼とは日本デザインセンターという会社で三年くらいいっしょで、その後、いっしょにスタジオ・イルフィルという事務所を作ったりしたんですけど、その頃はお互いに貧乏時代でしたね。彼は割と病気が好きなところがあって、たとえばおっぱいが腫れて、腫瘍があるので乳癌かもしれないとか言い出すんですね。スタジオ・イルフィルは僕と横尾さんと原田維夫さんの三人の事務所だったんですが、原田さんが前に結核をやって向ヶ丘あたりの病院で世話になっていて、その後の健康診断に行くことになったんです。それで僕と横尾さんも健康診断を受けに行ったんですが、横尾さんは男ですから、当然、乳癌じゃなくて、ただのオデキだってことがわかった。横尾さんは帰り道はスキップを踏んで歩くくらい上機嫌でしたね。でも僕は健康診断でちょっと心臓肥大だって言われてしまって、うつむいて帰ってきたという思い出があります(笑)。横尾さんは身体のどっかが痛いと言い出して、翌日「だいじょうぶなの」って聞くと、「え、なにが」という感じで、当人も覚えていないということが何回かありました。病気の自分が愛おしいというか、人が心配してくれるのが瞬間的に嬉しいのかもしれませんね(笑)。

■挿絵の思い出について■

金魚屋 イラストレーションは対象に光を当てることだと書いておられました。宇野さんは素材があって、そこにご自分が噛むことで対象が輝いて見えるのが面白いという感覚が、根本的におありのような気がするんですが。

宇野 子供の頃から中原淳一さんの絵や新聞小説の挿絵なんかが好きでした。木村荘八さんの挿絵も大好きでしたね。確か朝日新聞で舟橋聖一さんが『花の生涯』という小説を連載されていて、その挿絵が木村さんでした。ある日の木村さんの挿絵に、「赤いもので言おうなら官女の袴に緋毛氈、月に七日のお客様」という都々逸を歌っている女が描かれていたんですが、その日の小説にはどこにもそういったシーンが出てこないんですね。木村さんは小唄の名人だったそうですから、勝手にそういう都々逸を挿絵に入れちゃったんです。言葉自体、子供には難しくて、やっと意味がわかるようになったら、今度はこんな都々逸を朝日新聞に載せてもいいのかなって考えちゃいましてね(笑)。そんなこともあって木村さんの挿絵が好きになったんです。木村さんの挿絵は、僕はさっき誤読と言いましたけど、小説の内容とは関係のないところに行っているようで、小説に登場する女の性格を語っているようなところがあって、そういう点も好きでした。木村さんは春陽会の創立会員で、あそこに行くとオリジナル作品が見られるから行ったんですが、油絵はそんなに感動しなかったですね。挿絵の方が良かった。油絵だけが絵画だけではないなと思いました。そういう感覚を持ってしまうところから言っても、僕にはイラストレーションという職業が適していたのかもしれません。

宇野氏所蔵の木村荘八挿絵 舟橋聖一新聞連載小説『花の生涯』より

金魚屋 宇野さんは名古屋出身で、お母様が喫茶店を経営なさっていたんですよね

宇野 名古屋の喫茶店は、お客を退屈させないために、文芸誌から週刊誌、新聞まで全部置いているんです。そういうのを見ていて、いろんなタイプの絵描きたちがいるなぁ、それぞれ面白いなぁと感じていました。印刷とか雑誌メディアが好きになったのも、そういった体験のせいかもしれませんね。

金魚屋 でも木村さんの絵は、宇野さんとぜんぜんタイプが違いますね。

宇野 そうですね。あそこに掛けてあるのが木村さんの挿絵の原画で、『花の生涯』の中の一枚です。

金魚屋 ああ、やっぱり上手いなぁ。

宇野 畳の縁の描き方とか、床の間のいろんな物の描き方とか、やっぱり上手いんですね。

金魚屋 壁にブリジッド・バルドーの写真が飾ってありますね。僕らはバルドー世代になるにはちょっと遅かったんですが、ゴダールの『軽蔑』などは見ました。

宇野 最初に結婚したのがロジェ・ヴァディムという映画監督だったこともあって、ルイ・マルやゴダールなんかのいい映画に何本かは出ています。でも一番バルドーらしいのは、『裸で御免なさい』とかのもっと大衆的な映画ですね。

金魚屋 宇野さんはエッセイで映画の中に映画が出てくる作品がお好きだと書いておられました。さっき宇野さんのイラストレーションに物語を感じるという意味のことを言いましたが、入れ子構造と言った方が近いかもしれません。

宇野 町を歩いているんだけど路地に入ってゆく、路地がまた大通りになるといった、回遊システムで頭が動くのが面白いと思っているところがあります。

金魚屋 宇野さんの作品は、圧倒的に正面から見る人を見つめている作品が多いですね。竹久夢二もお好きだと書いておられましたが、夢二とは逆ですね。夢二の作品は節目が多くてなかなか視線が合わない(笑)。

宇野 どこかで観客がいる方が好きというのが出ているのかもしれませんね。演劇好きなのもそのせいかな。イラストレーションを描いている日常はほとんど観客の反応を感じ取れないでしょう。でも演劇はお客さんの沸き方とかを感じ取れるから気持ちがいいです。

■共同作業について■

金魚屋 公演中は、初日だけでなく劇場に通われたりするんですか。

宇野 何回かは行きますね。あの女優さんのメークは上手く行っているのかなとか思うと、行って直しをしたりとかします。

金魚屋 それは素晴らしい舞台美術家だなぁ(笑)。大変失礼ですが、アングラの場合はそんなにギャラは良くないでしょう。

宇野 だから自分で絵を描いたりメイクをしたりしなきゃならないんです。一度、たっぷり予算のある劇団の仕事をしたいと思いますが、やっぱりアングラですね。気質的にアングラなのかな(笑)。

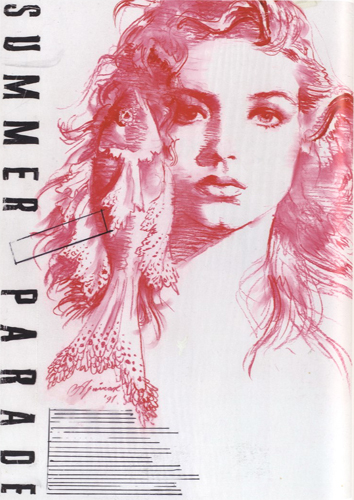

『渋谷・コクーン歌舞伎 桜姫』ポスター未使用原画(二〇〇五年)

(『宇野亞喜良クロニクル』より)

金魚屋 宇野さんとアングラ芸術は、たまたま合っていたんでしょうね。

宇野 そういうことでしょうね。面白い仕事に展開するためには、相性も必要なんだと思います。

金魚屋 宇野さんにはそんなに俺が俺がの強い自己主張を感じないんですが、最後のところ、強烈な主張があります。

宇野 相手も僕のことを受け入れてくれることが必要で、そこで通じ合っている部分がありますから。でも自己主張を期待される場合もあります。少しお金がある、劇団スタジオライフの舞台装置の仕事をしたことがあるんです。シェイクスピア劇だったですが、巨大な森の絵が二枚あって、劇が終わった後で役者が前に出ながら森の絵を動かして反転させると男と女の巨大な顔になるんです。顔は半立体に作ってありましてね。それは俳優座の舞台装置のセクションが作ってくれたのかな。そういう時は舞台装置で遊べますね。

金魚屋 初期のイラストの方がヨーロッパ的で、最近になって和物も数多く描かれていますが。

宇野 それはあんまり意識してませんねぇ。洋物も和物も同じというか。でも洋物よりも和物を描く方が難しいです。ヨーロッパの中世の服は、基本的には今と同じ洋服ですから、なんとなくどう描けばいいのかわかるんです。でも着物の場合はどんなだっけって考えてしまいますね。ヨーロッパの服よりも江戸の服の方がわからないです。たとえば縞の合羽を描くとして、六枚くらいの布でストライプの模様が浮かび出るのか、前と後ろの二枚の布なのかわからないでしょう。映画や浮世絵を見ても、細かい構造まではわかんないんです。ただ刀だけ持っている侍を描いた時に、鞘を描くのを忘れたなぁと思ってある人にそう言ったら、試合の時にはこれが最後と覚悟して鞘を捨てることもあるから、間違いではないと言われました。それからは少し気楽になりましたけど(笑)。

『佐用姫伝説殺人事件』カバー原画 (内田康夫著 角川書店 一九九一年)

(『宇野亞喜良クロニクル』より)

金魚屋 宇野さんは左利きですが、ほとんど癖を感じさせませんね。普通、左利きの方は左顔が多くなったりするんですが、右も左顔も両方同じクオリティでお描きになっています。

宇野 どちらでも描けます。そういう癖が出ないようにしてきたところはあるかな。ダ・ヴィンチなんかは左利きだってことがはっきりわかります。

金魚屋 線が真っ直ぐなんでしょうね。癖といいますか、アウラが出ないような線といいますか。

宇野 六〇年代は、サイケデリックなものというか、自分の主観でどんどん物の形が変わってゆくものが面白かったんだけど、そういう時代が過ぎてしまうと、なにか自分流の誇張が表現されている作品はイヤだなと思い始めましてね。テレビの走査線のように真横で、どんな感じにも受け取ってもらえる、あまり感情が入っていない作品を描くようになったんです。でもあまり主観を交えずにイラストレーションを描く時代が長くあったもので、今度はデフォルメが利かなくなってしまった。最近、やっとそれからも解放されて、なんでも自由に描けるようになりました。

■ブームについて■

金魚屋 宇野さんのイラストレーションは時代に合わせて変わっています。僕らは一九六〇年代から七〇年代に子供時代を過ごしたんですが、ちょうど高度経済成長期で、世の中はこのまま進んでゆくんだろうなぁと漠然と考えていました。でも八〇年代くらいからそうじゃないだろうなと感じ始めた。戦後はマスメディアの時代で、そのフレームは今後も変わらないかもしれませんが、質は違うものになってゆくと思います。考えてみれば当たり前のことなんですが、戦後のマスメディアはある時期に成立したもので、それは宇野さんたちの世代が作り上げたものだったんですね。でも今後はマスメディアが発信する情報を、マスの大衆がこぞって受け入れるような時代ではなくなるような気がします。

宇野 僕らが戦後のマスメディアを作ったかどうかは別として、たとえば横尾忠則の絵を表紙や口絵に持ってくると、同時代感覚が表現されていると同時に、なにか尖った出版物になると感じるような時期がありました。あんなにヴィジュアルが、ある思想というか、感覚を伝えた時代はなかったと思うんですね。今の人で誰を使ったら先鋭な感覚が表現できるのかと考えても、思い浮かばないところがあります。現代を象徴しているような絵画はあまりないですね。

金魚屋 誰もが「見たことある!」って言うような絵やイラストの時代は、もしかすると宇野さんたちの世代が最後なのかもしれません。

宇野 今はマンガや劇画の絵が雑誌の表紙になることも多いですが、あれがいつまで続くかもわかりませんものね。一頃、僕たちのイラストレーションの世界で、一九八〇年代くらいかな、スーパーリアリズムの描き方が流行ったことがあったんです。元々はアメリカ絵画のスーパーリアリズムの流れですけどね、トム・ウェッセルマンとか。日本のイラストレーターも、エアブラシを使って細かくリアルな絵を描き始めたんです。あれが出てきたとき、これはもう普遍的にこういう絵のジャンルは続くんだろうなぁ、世の中から必要とされるんだろうなと思いました。植物図鑑とか動物図鑑にはピッタリですからね。でも意外に短い期間でブームが終わってしまった。僕がキュレーションをやって、リクルートでそういう絵画の展覧会を企画したことがあるんです。絵は集めましたが、今も実際にそういった絵を描いている人は少なかった。確実な形を記録する絵だからジャンルとして残ると思ったのに、そうじゃなかった。難しいところですね。

金魚屋 ブームや流行は回帰的なものだと思います。写真が出てきて古典絵画がすたれ、印象派が出てきたわけですが、小学生からプロまで印象派風の絵を描き始めると、今度はまた具象的な古典絵画への回帰が始まります。流行を追いかけているだけじゃダメだってことではないでしょうか。

宇野 食傷気味という言葉がありますが、絵画の世界でもそういう現象が起こることはあると思います。僕の絵はどこかマイナーでアングラ的だと言われることがあるけど、それは案外、ささやかなおもしろさとして持続するのかなと感じることはあります。これが主流になって、どこに行っても僕が描くような絵が溢れていたら、きっと飽きられるだろうなぁ。

金魚屋 宇野さんに近い作風の画家はあまりいませんものね。

宇野 いないですね。それも僕にとってはちょっとありがたいところです(笑)。

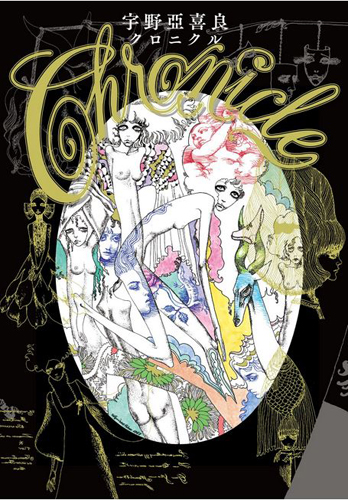

■『宇野亞喜良クロニクル』について■

金魚屋 『宇野亞喜良クロニクル』の表紙は昔の作風のものですね。

宇野 僕が六〇年代に描いたポスターの絵なんですが、この本のアートディレクションをやってくれた名久井直子さんが、なにか付け加えて欲しいとおっしゃったもので、色の部分は新しく描き込んだんです。僕の絵を知っている人にとってはデジャヴ的なんですが、そこに新しいモチーフを描き込むのは面白い作業でした。

金魚屋 エッセイで、画家は印刷物が嫌いだけどエッチングはやりがたる、エッチングなんかよりも印刷物の方が面白いじゃないかという意味のことを書かれていました。確かにそういう面はあって、印刷を徹底するなら商業出版的な方がおもしろいと思います。

宇野 印刷はけっこうデフォルメができるんです。もうちょっと版を潰してくれとか、普通は嫌がられるようなことが、けっこう面白い効果を生んだりします。

『宇野亞喜良クロニクル』

(グラフィック社 二〇一四年十一月二十五日刊)

金魚屋 宇野さんの作品を全部集めたら、『宇野亞喜良クロニクル』の数十倍にはなりますね。だいたい月に何本くらい描いておられますか。

宇野 むらがありますね。週刊誌の連載を二本持っていると、二枚ずつ描くと八枚になります。でも突然それがなくなっちゃったりしますから。演劇の舞台美術の仕事もしていますが、それはあまり皆さんの目には触れていないですよね。それに、昔ほど出版媒体に勢いがないかな。電車に乗っていても、十人いれば十人とも、雑誌や本じゃなくてスマホを見ていますから。これじゃあ紙媒体はダメだろうなぁと思います(笑)。

金魚屋 わたしどもも最終的には紙媒体にこだわりたいと思っていますが、その中間の雑誌などは、ネットというかデジタル媒体でいいかなと思っています。でも最後は紙の本にまとめるという目的がないと、意欲がわかないところがありますね。

宇野 普遍性がなくって消えていいものだと思えるような情報は、ネットに移行するのかもしれませんね。

金魚屋 でもやっぱり本はいいですよ。そこに完結した世界があるという感じです。『宇野亞喜良クロニクル』を抱え込んで見ていると、初期はこういう感じだったんだな、こんな風に変わっていって、現在はこうなっているなぁとかわかりますもの。大げさに言うと、一つの宇宙の誕生から発展の過程を本の形で辿れる感じです。

宇野 本にはフェティッシュな肉体感覚がありますものね。数字や画面だけ見ていても、肉体感覚として全体をとらえられないような気がします。

■寺山修司文化について■

金魚屋 ネット時代になって、一人の人間が集められる情報は飛躍的に増えたわけですが、それを全体として捉えられなくなっているところがあると思います。情報は増えたんだけど、かえってその細部の、自分の興味があるところにだけ視線が集中してしまう。六〇年代的なクロスカルチュャラルな状況が作り出せるとは思っていませんが、文学金魚ではできるだけ視線を一カ所に集中させない汎文化的な土壌を作りたいと思っています。そうすると寺山修司さんなんかが面白く思えてきます。別に寺山さんのことを追っかけていたわけではないんですが、インタビューをさせていただくと、かなりの頻度で寺山さんが登場してくるんです。寺山さんは偏在していますね(笑)。

宇野 さきほどお話したように、寺山さんは少女趣味的な部分で僕とつきあい、前衛的な部分で横尾忠則とつきあったりしていました。でもそれをまた入れ替えたりしました。今風に言うと、人生をコラボレートしていたようなところがあって、寺山さんが今生きていたら、昔とはまた違う形で様々な人や才能をコラボレートしたでしょうね。僕がコラボレートして嬉しかったのは、谷川俊太郎さんとの仕事です。一去年、谷川さんと『おおきなひとみ(とぴか)』という絵本を作ったんです。谷川さんとの仕事は初めてだったので、お会いしたときに「僕には興味ないんですか」とお聞きしたら、「いや、あなたは寺山修司のものだと思っていたから」とお答えになりました。それは谷川さん流のジョークだと思いますが、系図を描けば、確かに僕は寺山修司文化の周辺にいたと思います。

『宇野亞喜良クロニクル』の表紙について説明される宇野氏

金魚屋 谷川さんと寺山さんは物書き同士ですから、宇野さんとはまた違う関係でしたね。寺山さんの場合、付き合う相手によって見せる面がガラッと変わっているようなところがあります。

宇野 谷川さんなんかは、地方出身者の寺山さんに対して、ある種の野暮ったさのようなものを感じておられたかもしれません。

金魚屋 こんなことを言うと谷川さんは嫌がられるかもしれませんが、当時としては数少ない坊ちゃんだったかもしれません。ほぼ戦争の大変さとかひもじさを体験しておられませんものね。谷川さんの処女詩集『二十億光年の孤独』は、孤独な青年の心を表現していると同時に、激しく浮世離れしている面もあったように思います。いい悪いの問題ではなく、谷川さんの生育環境があの名詩集を生んだという面があるんじゃないでしょうか。宇野さんは名古屋で空襲にあって、掘っ立て小屋で戦後が始まったという体験をしておられますが。

『おおきなひとみ(とぴか)』文・谷川修太郎 絵・宇野亞喜良

(芸術新聞社 二〇一三年二月五日刊)

宇野 谷川さんは絵本なんかを作るときに、絵描きに対して自分から注文を付けたことがないんですってね。だから誰とでも組んでお仕事ができる。でも寺山さんは自分で絵描きをチョイスしていました。

金魚屋 寺山さんは絵にうるさかったですか。

宇野 そうですね。「話の特集」という雑誌で『絵本千一夜』という連載を始めたんですが、寺山さんに「ちょっと細かい絵を描いてくれ」と言われたんです。それがどういう意味なのか、あまり問いたださずに僕は描き始めたわけですが、今考えると寺山さんは、ヨーロッパ中世の銅版画のような細かさを要求していたのか、あるいは手抜きをしないで細かく丁寧に書いてくれと言っていたのか、どちらかだと思うんです。僕は寺山さんが文章で表現していた、壮大だけど、都会のゲイバーで交わされるちょっと嫌味な会話を感じさせるような絵を描いたんです。この『絵本千一夜』を元に『新宿版千夜一夜物語』の舞台をやることになり、僕が美術を担当することになったわけですから、寺山さんも僕の絵を気に入ってくれていたと思います。だけど寺山さんは、彼の中の適所適材的な感覚で、僕を選んで絵を描かせるとか、合田佐和子にポスターを描かせたり、林靜一に絵を描かせていたりしたと思います。まだ誰かと組むことで、自分の中のイメージとか思想を触発される面があったんでしょうね。だから自分を変えるために組む相手を変えるといったところがありました。何回も再婚するみたいなね。そういうところは寺山さんはどん欲だったと思います。

金魚屋 寺山さんはマルチな才能をお持ちでした。評価はもちろん人によって異なりますけど、文学の世界では自由詩でも短歌、俳句、小説でも、超一流とは言えないように思います。一つの型にはまってしまうとダメなところがある。総合的な演劇というジャンルが、やはり彼の代表作というか、メインの表現ジャンルになるんじゃないでしょうか。

宇野 谷川さんも寺山さんも、劇団四季のために書いた戯曲があると思います。でも僕が見た、寺山さんが四季のために書いた戯曲で、そんなに成功しているものはないですね。ことに児童演劇はつまらないです。文字通りストーリーがそのまま展開するような内容です。

■日本のアングラ演劇について■

金魚屋 でも日本のアングラ演劇は、結局寺山さん、唐さんで終わりそうですね。

宇野 そうですね。僕は後半になって、吉田日出子とか面白い女優さんがいたりした自由劇場の串田和美という人が作る舞台が面白くて、自由劇場通いをしたんです。自由劇場は、寺山さんや唐さんが劇団を作ったのと同時期なんです。むしろ自由劇場の方がちょっと早いくらいです。でも演劇史的にはアングラには入らないですね。

金魚屋 どちらかと言うと商業演劇のイメージですね。

宇野 『上海バンスキング』とか『もっと泣いてよフラッパー』とかね。演出家の串田さんが商業演劇的なスタイルが好きだったんでしょうね。串田さんのお父さんは孫一さんですごい方でもありますから、通俗的ではない商業演劇的なおもしろさを求めたんだと思います。自由劇場の作家には斉藤憐さんがいたり、演出家にはちょっと左翼がかった佐藤信さんなんかがいたりして、串田さんを中心にもっとおもしろいエンターテイメントを求める方向に進んで、アングラとは道が分かれたんでしょうね。でもあの時代の唐さんの舞台には、ある種のエンターテイメント要素があったなぁ。流行歌をいっぱい取り入れたりしてね。

金魚屋 唐さんと寺山さんの結びつきは強い感じがします。寺山さんがお亡くなりになった時、唐さんは『ジャガーの眼』を書いておられるわけですから。

宇野 寺山さんが入院中にはいていたサンダルが出てくる演劇です。

劇団新宿梁山泊公演『ジャガーの眼』ポスター

イラスト 宇野亞喜良

金魚屋 この間、新宿梁山泊さんが花園で再演されて、唐さんのご子息の大鶴義丹さんが出演されました。

宇野 唐さんのお嬢さんの大鶴美仁音さんも出演されていました。

金魚屋 美仁音さんは、新宿梁山泊さんの舞台にけっこう出演されていますね。美仁音さんは舞台女優で行くのかな。

宇野 行くんじゃないですか。魅力的な舞台女優になれると思います。

金魚屋 楽しみですね。唐さんのDNAを受け継ぐ俳優さんたちですから。

宇野 金さんはこれから、大鶴義丹さんで何本か戯曲を上演するようです。

金魚屋 唐さんにも復活していただきたいですが。

宇野 舞台は大変かもしれませんね。僕はつくづく役者でなくて良かったって思います。人の名前がパッと出てこなくなっているのに、役者は台本を全部覚えなきゃならないんですものねぇ(笑)。

金魚屋 四十代、五十代くらいの唐さんは、内側から精力が盛り上がってくるような感じでしたね。文字通りまん丸な体格で、すごい勢いでしたものねぇ。

宇野 その昔、新宿でナジャをやっていたヨシオという男が六本木にINGOという店を作るわけですが、そこで唐さんが喧嘩をしたそうです。喧嘩をする時も、ちゃんと自分に照明を向けたそうですよ。で、きっちり壁に穴を開けて帰って行かれた。喧嘩も演劇的ですね(笑)。

金魚屋 アングラは、アメリカのアンダーグラウンド文化から発生した用語ですけど、日本のアングラは独特の発展を遂げましたものね。土方巽さんを一応お師匠さんにして、寺山さん、唐さんの演劇人がいて、そこに宇野さんを始めとする当代きっての美術家たちが集結していきました。寺山、唐さんは物書きでもありましたから、三島由紀夫、澁澤龍彦、吉岡実、加藤郁乎さんなどの、すぐれた作家たちもその周囲にいました。

宇野 澁澤さんがアングラというジャンルを広めて、ある感覚で統一したようなところがありますね。あの時代の作家たちは、みんな澁澤家詣でをしていたんじゃないかな。澁澤さんを責任編集に据えて「血と薔薇」という雑誌が出たんですが、内藤三津子さんが編集者でした。彼女は新書館という出版社にいて、僕らは前にお話した「フォアレディース」を通して内藤さんを知ったんですが、「血と薔薇」になると寺山さんとか僕には仕事をさせないんですね。それは彼女の考えというより、澁澤さんたちが、僕や寺山さんを入れると通俗性が出てしまうと考えたのかもしれません。そういう感じで、アングラの中にも微妙なグループ分けというか、差別化があったんです。寺山さんも、「内藤さんは我々にはぜんぜん声をかけないね」と言っていました(笑)。でもあの時代の澁澤さんの存在は大きかったですね。あの時代の作家たちをつなげちゃったわけですから。

■クロスカルチュャラルなパラダイムについて■

金魚屋 六〇年代には漠然としたものであれ、時代共通のパラダイムのようなものがありました。現代はネット社会で相互交流は昔より遙かに簡単になったわけですが、かえって小さなグループに細分化されて、その中でぬるい付き合いを繰り返しているようなところがあります。現代は情報化という面では坩堝のような状態ですが、人間の精神はむしろ保守化しているかもしれない。でも現在が過渡期であるのも確実で、世界はまだまだ変わってゆくと思います。文化の世界でそういう変化が真っ先に表れるのは、演劇や短歌・俳句・自由詩といったマイナーな世界じゃないでしょうか。一番変化できないのは小説の世界で、それなりに商業的に回っているシステムなんだから、変えてもらっちゃ困るという感じです。でも儲からない文化ジャンルは行き詰まると、思い切って変えちゃおうかということになりやすい(笑)。

宇野 僕たちの世界で言うと、六〇年代にサイケデリック・アートが流行り、それからさっき言ったスーパー・リアリズムが流行ったり、ヘタウマというか、キース・ヘイリングなんかのアメリカのニュー・ペインティングが流行ったりしました。そのあたりまでは、世界的に共有できる人間の感覚があったわけです。今はそういうものがまったくないですね。強烈に時代を牽引するような思想やスタイルがありません。逆に言うとなんでもありの時代になっています。だから僕なんか、気楽に仕事できるという面はあるんですが(笑)。

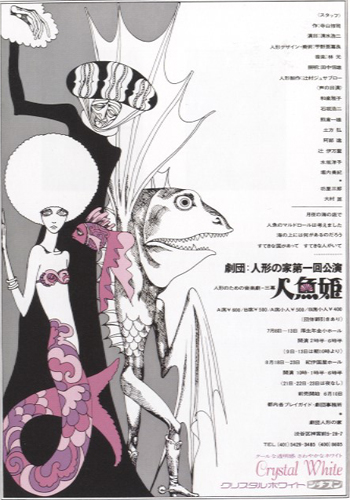

劇団 人形の家 第一回公演『人魚姫』ポスター(一九六七年)

作・寺山修司/演出・清水浩二/人形デザイン・美術 宇野亞喜良/音楽・林光/人形制作・辻村ジュザブロー

金魚屋 〝新しさ〟が出尽くしたという感じはありますね。たとえば宇野さんや横尾さんがお描きになった絵を引用する形で、新しいものを作りだそうというような傾向はあると思います。かつては〝知らないこと〟と〝新しいこと〟は同義だったわけですが、情報化時代はみんな〝知ってる〟わけですから、新しさの質も変わってきているかもしれません。そういう意味では宇野さんの作品はもう古典かもしれませんよ。この前、J・A・シーザーさんの演劇実験室◎万有引力が寺山さんの『身毒丸』を再演しましたが、立ち見の盛況だったようです。

宇野 演劇の場合、そういうものをおもしろがって、実際に劇場に足を運んでくださる方は女性が多いんですね。六〇年代は男の文化で、状況劇場を見に来るのは男たちばかりでした。今や女性中心で演劇興行が成り立っています。男たちはどうしてるんだろう、男の子たちはなにをやっているんだろうと思ってしまいますね。花はどこに行ったではないですが(笑)。

金魚屋 ゲームしてるのかな(笑)。小説の読者も圧倒的に女性が多いですから。

宇野 六〇年代は男性文化で、男性にとってはいい気分の時代だったかもしれません(笑)。男にしかわかんない心意気があったようなね。それはもう消えてしまいましたね。

金魚屋 宇野さんは、今年はどんな舞台美術やポスターを手がけられますか。

宇野 九月の十八日から二十七日まで東京芸術芸術劇場シアターウエスト(その後、兵庫県立芸術文化センター阪急中ホールに巡回)で『美女音楽劇「人魚姫」』をやるんですが、その舞台美術と衣装を担当します。「人魚姫」は寺山さんが六〇年代に書いた戯曲です。この舞台は今年第二十二回読売演劇大賞で杉浦春子賞を受賞した、若い藤田俊太郎さんが演出します。六月に新宿花園神社特設紫テントで新宿梁山泊が上演する『二都物語』(唐十郎作)、同じく金守珍さん演出ですが、十月に下北沢のザ・スズナリでやる『少女仮面』(同)のポスターなどもやると思います。『少女仮面』は李麗仙さんが出演されます。

金魚屋 え、李さんが春日野八千代役ですか。

宇野 そうです。

金魚屋 それはすごいなぁ。金さんはすごく働いていますね。今年は『ハムレット』で始まって、『丹下左膳』、『二都物語』、『少女仮面』までとりあえず決まっているわけですか。アングラ演劇は日本の宝だと思います。テレビドラマや映画化できる舞台ばかりになってしまったら、演劇の世界は堕落するでしょうね。

宇野 アングラは時代特有の産物で、本当は消滅しないといけないのに、今また注目されているようなところがありますね。

金魚屋 舞台、特にアングラ演劇は世の中の変化をビビッドに反映するジャンルだと思いますので、改めて宇野さんの美術を含めて取材させていただきたいと思います。今日は長時間、本当にありがとうございました。

(2015/03/02)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

■宇野亞喜良さんの本■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■