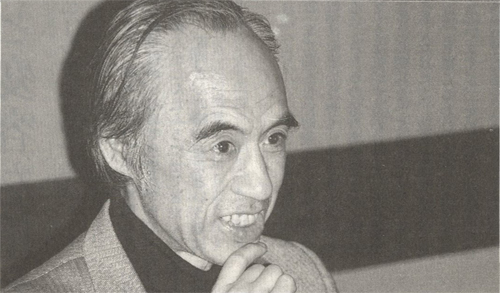

入沢康夫(いりざわやすお) 昭和六年(一九三一年)、島根県松山市で生まれる。東京大学フランス文学科に入学し、社会派の詩のグループ「明日の会」に入会後、岩成達也らとともに純粋芸術志向の同人詩誌「あもるふ」を創刊。在学中の昭和三十年(一九五五年)に処女詩集『倖せ それとも不倖せ』を刊行。大学卒業後、明治学院大学、東京工業大学を経て、明治大学文学部教授を長く勤めた。フランス文学の専門は十九世紀ロマン主義詩人のジェラール・ド・ネルバル。詩人・天沢退二郎とともに宮沢賢治の草稿原稿を精査して、賢治の仕事に忠実な初めての全集を作った碩学としても知られる。

「我らは皆、

形を母の胎に仮ると同時に、

魂を里の境の淋しい石原から得たのである」

といふ民俗学者の言葉を、

三つ目の長篇小説で終章の扉に引いたあの先達も、

夜見の世界へと慌しく駈け去つて行つた。

まこと、残された者は、死んだ人々の

「代りに、一つ一つ」言葉の「小石を積み重ねて

自分が生きてゐることの証(あかし)とする」ほかは

「ないのだらうか」。

いま、

この残照の淡水湖に向つて欄干に凭れれば、

初秋の風がここもとに吹いて、

私もやはり、くしやみをする。

(『死者たちの群がる風景』より『Ⅰ 潜戸から・潜戸へ――死者たちの群がる風景1』冒頭 昭和五十七年[一九八二年] 最終行「私も」に傍点)

『死者たちの群がる風景』は、『わが出雲・わが鎮魂』と同様に、出雲地方を舞台にした長篇詩であり、入沢の新たな「地獄下り」の試みである。この作品で入沢は、ネルヴァルとラフカディオ・ハーンを作品の導き手に設定している。ハーンは一時期出雲に居住して、そこで見聞した伝承を『怪談』などの作品にまとめ上げた。日本の怪談に強い関心を示したことからもわかるように、ハーンは反キリスト教的な汎神論的心性を持っていた。それは東方への強い憧れを抱き続けたネルヴァルも同様だった。

ネルヴァルはハーンが五歳の時に自死した先輩作家だが、ハーンはネルヴァル文学への強い興味と共感を書き残している。入沢はネルヴァルやハーンの幻想的文学を、現実世界の秩序(この場合はキリスト教的規範)に囚われない真に人間的な創造活動として捉えている。またネルヴァルとハーンは、入沢と同様、幼い頃に母親を亡くしている。

入沢はハーンについて「この子供はロープの端の堅い結び目が左の目に当つて/若くして目(ま)ひとつの神となった」と叙述している。ハーンは片目の作家だった。つまり入沢はハーンを、『わが出雲・わが鎮魂』で示した「地軸を見すえ」る「第三の顔の中央に開いたただ一つの目」を持つ神として描いている。

また入沢は『死者たちの群がる風景』の末尾を「あの隻眼の西方の遊行びと(ハーンのこと)は問うてゐる。/「われわれの行為は、ことごとく、/われわれの内部にある死者の行為なのではあるまいか。」/恐らくは然りだ。われわれの生存の道順に従つて/死者たちの群がる風景は展開する、鈍重に、時としては過激に」と結んでいる。入沢の第三のベクトルは、死者たちの世界に根ざしているのである。

死者たちが、私の目を通して

湖の夕映えを眺めてゐる。

涙していゐる。

あの猿の尻のやうにまつ赤なまつ赤な雲を見て、

たまには笑へ、死者よ、死者よ。

(中略)

濠の水面には藻の花が星のやうに連なり、はじけ、笑ひ、

私には何一つ思ひ出すべきこととてなかつた。

何度か(何度だつただらう)高く飛ばうとして、その都度鞭打たれた。

あの高い鳥影。

あの翼ある蛇。

だから、少年の日、私は何度も死んだ。

その度に女神たちは私を生返らせた。

ドクダミの白い花で飾つた山車の上で彼女らは、

母乳で溶いた蛤の殻の粉を、

私のただれた全身に塗りたくつて踊つた。

(『死者たちの群がる風景』より『Ⅵ 《鳥籠に春が・春が鳥のゐない鳥籠に――死者たちの群がる風景3》』

文学作品のテキストは、基本的には文字通り読まれるべきである。入沢は「少年の日、私は何度も死」に、「その度に女神たち」が「私を生返らせた」と書いている。現実には「死」は比喩だが、言語体験的には入沢は少年時代に死を経験している。死者の側から現実世界を見つめる静謐で冷たい視線を持ったのである。「死者たちが、私の目を通して/湖の夕映えを眺めてゐる」とあるように、入沢の中には死者たちがいる。人間の歴史は死者たちの生と創造の営みの記憶が重層化したものであり、その先端に入沢の実存はあるのである。

![y}3züò¶wÌ¢ [XVÏÝ]](https://gold-fish-press.com/wp/wp-content/uploads/2014/02/c98a6354755ff77549e2da57403bf9ce.jpg)

【図3】は「入沢文学の構造」を図にしたものである。相互依存的補完関係にある現実世界と作品世界は「生者たちの世界」に属している。その不安定な関係を相対化し、安定させるのが「死者たちの世界」である。死者たちの世界は静寂に包まれた無の世界だが、絶望的な虚無の世界ではない。死者たちの世界にはあらゆる人間的な試みが蓄積されている。

入沢文学では、死者たちの世界が現実や作品世界に働きかけることで、両者のダイナミックな交流が生起している。現実世界に働きかけるときはその共同幻想的な擬本質・秩序の無根拠性を暴き、作品世界に働きかけるときは、その人工的本質・秩序の脆弱さをあぶり出すのである。つまり死者たちの世界は生者たちの世界を揺さぶり、そこに新たな有を創出する創作基盤としてある。

入沢文学を読めば誰でも気付くことだが、作品には異様なほど「死」や「死者」という単語が現れる。初期の代表作である『季節についての試論』(昭和四十一年[一九六五年])は、「季節に関する一連の死の理論は 世界への帰還の許容である」で始まる。この詩篇は当時日本全国に吹き荒れた学生運動を批判した作品だと読解できるが、入沢は学生たちの狂騒は、いずれ季節の巡りのような既存の世界原理思想に囚われてゆくだろうと示唆している。それは穏当な「世界への帰還」かもしれないが、同時に彼らの精神の「死」をも意味するのである。

また『季節についての試論』は、「その時が来れば 彼らはひとしく黄色な泥土と化し その上を 彼らのあずかり知らぬ巨きな「季節」が 鶏のように駆けすぎるであろう」という詩行で終わる。ただカッコでくくられていることから、この「季節」は既存思想を指してはいないと思われる。「彼らのあずかり知らぬ巨きな「季節」」とは、死者たちの世界からの視線がもたらす新たな世界原理思想(の可能性)である。

ただそのような新たな世界原理思想が、簡単に認識把握できるわけではない。入沢は『牛の首のある三十の情景』(昭和五十四年[一九七九年])で、「やがて、証明をあきらめる日が来るだらう。そしてその日、すべては伝へられるがままに受け入れられ、貨幣は純粋に貨幣としてのみ用ゐられて、(中略)各自の死の必然的な到来の予想さへも、つひには忘れ去られるであらう。かくて牛の首は勝利し、しかもその勝利の事実も、誰ひとり気付くものはないであらう」と書いている。

「牛の首」は、現実世界深くに根を張り巡らした既存思想の喩である。この「牛の首」の前に、死者たちの世界からの視線によって生み出された新たな認識は、恐らく敗北することになると入沢は予感している。ただ入沢は「証明」を諦めたわけではない。入沢文学は常に新たな認識の模索と、その敗北の予感との間を大きく揺れ動き続けている。

『わが出雲・わが鎮魂』と『死者たちの群がる風景』を経て、入沢はさらに「地獄下り」を続けてゆく。『夢の佐比』(平成元年[一九八九年])と『漂う舟』(六年[九四年])の二つの詩集の試みである。特に『漂う舟』では、収録された連作六篇全てに、「わが地獄くだり」というサブタイトルが付けられている。『わが出雲・わが鎮魂』の「地獄下り」が意識されていることは言うまでもない。ただ両者の地獄下りは質的に異なっている。入沢は『漂う舟』で、死者たちの世界そのものを明らかにしようとしている。

入沢が『漂う舟』を並々ならぬ覚悟で書き始めたのは確かである。入沢は「出発だ」と宣言しながら、「俺は 故意に出発を引き伸ばしてゐるのだろうか」と逡巡を繰り返す。死者たちの世界に「歩き出した途端に風景が いや 風景だけでなく 万物の構成原理そのものが もののみごとに一変した もはや ここに「自然」はなく 自然ならざるものだけが自然ならざる秩序のもとに展開・散乱」し始めるのである。入沢は「情感を手放し/衝迫から解き放たれ/全身の力を抜いて/ひたすらに/俺は吸い込まれなければならない」と覚悟を決める。だが死者たちの世界は叙述不可能だからこそ、入沢文学は複雑で難解な言語表現の形を取って来たのである。入沢はの試みは絶対矛盾的である。

この入沢の試みは途中で放棄される。『漂う舟』ばかりでなく、入沢文学全体に転機をもたらす出来事が起こったのである。

「情感を手放し 衝迫から解き放たれ」ることを願つた

途端に 俺は 手痛いしつぺ返しを喰らつた ヒュドラ

ーはヘーラクレースでなくては退治できないのだ 感官

をひたと閉ざし 吸い込まれて行つた先は 怖れつつも

願つてゐた「地獄」ではなく──といふか むしろ無意

識裡に願つたままの「Copy of《地獄》」に他ならなかつ

た

その結果──

かつての俺は「妻子ある独身者」だつたが

今ではただのありふれた独身者に過ぎない

(『漂ふ舟』「「前表」の追認─「わが地獄くだり」その5」部分 平成六年[一九九四年])

「かつての俺は「妻子ある独身者」だつたが/今ではただのありふれた独身者に過ぎない」とあるように、入沢は『漂ふ舟』の執筆中に妻を亡くした。入沢は悲壮な覚悟で新たな「地獄くだり」を始めたが、当初からその結末が、またしても「Copy of《地獄》」を描くことに終わってしまうのではないかという予感を抱いていた。実際、入沢は「情感を手放し 衝迫から解き放たれ」て死者たちの世界に没入することを望んだが、探求の旅は中断されてしまったのである。

簡単に言えば、現実世界の衝撃が入沢の試みを吹き飛ばしたのである。入沢は「かつて自ら気負うて「地獄くだり」を僭称したあの見せかけの(「見せかけの」に傍点)旅とは異なつて こたびは地獄そのものを見た 少なくとも〈作者は〉(「作者」に傍点)その縁辺をかすめた」と書いている。図式的に言えば「地獄」は作品世界での試みによってではなく、現実世界からもたらされた。

多くの前衛文学の試みがそうであるように、入沢文学もまた無時間的な作品構造を持っている。原理的には作家の実存的体験から発想されたものであるにせよ、自らの実存をいったん棚上げにして、無時間的かつ高度に抽象的な言語表現によって新たな世界認識を得ようと試みたのである。

しかし人間の生は有限である。作家はいずれ、この残酷な人間の生の有限性から「手痛いしつぺ返しを喰ら」わなければならない。多くの前衛詩人がこの陥穽に足をすくわれている。何よりも言語表現の可能性を追い求めたほとんどの現代詩人が、自らの人生の機微を表現する手段を失っているのである。それは現代詩人の宿命だが、個としての苦悩を直截に表現できなくなった詩人の苦しみは大きい。

もちろん近親者の死が入沢文学を劇的に変えたとまでは言えない。しかしそれはやはり作品に大きな影響を与えている。入沢は本来は無時間的な自らの作品世界において、時間を強く意識するようになっている。

だが、ここに来て

何が迂路

何が直路

(引き返すのか)

それはあるまいよ

往路あつて復路のない旅路を

われひとともに辿つてゐるのだから

(『漂ふ舟』「「前表」の追認─「わが地獄くだり」その5」部分)

これはやはり帰途であらう 往路ではない 旅は終る

のか さやう 終わるのだ(帰路なき筈の旅でさへも)

(『漂ふ舟』「帰途 または 舟**-「わが地獄くだり」終章」部分)

入沢文学の試みは、いったん始めてしまえば「往路あつて復路のない旅路」のはずだった。しかしやはり「旅は終わる」のだ。「終わるのだ(帰路なき筈の旅でさへも)」なのである。入沢は初めて自らの試みを見つめている。人間存在の有限な時間という残酷な現実が、自らの文学世界を相対化する視線を与えたのである。

思ひはいつも

あの宴楽(うたげ)へと戻つていく

その時は誰ひとり

はつきりとは気付いてゐなかつたが

目には見えぬ巨きな巨きな「もの」に主導されてゐた

あの宴楽

そこに きみも居り

そこに ぼくも居た

*

わけのわからぬ「恋情」にかり立てられ

本当は無いかも知れないものを追ひ

或いは 追はれて

一生をむざむざと費消(つか)つたのは

さう ぼくも きみも同じことだね

(『遐(とほ)い宴楽(うたげ)』表題作部分 平成十四年[二〇〇二年])

入沢は『遐(とほ)い宴楽(うたげ)』で自らと同時代の作家たちの試みを、総括的に描いている。それは同時代を生きた死者たちに対する挽歌(レクイエム)であり、晩年を迎えようとしている同時代の友人ちに対する挨拶である。

残酷なことを言えば、実人生を犠牲にしてまで、言語によって既存の世界そのものに拮抗するかのような作品世界の構築を目指した前衛詩人に戻り道などない。従ってわたしたちは『遐(とほ)い宴楽(うたげ)』での入沢の回顧を、その作品世界の衰弱と受け取る。または入沢の、恐らく最後になるだろう、新しい試みのきっかけとして理解するようになる可能性がある。現存作家に対する批評は常にその途上にある。

現在の最新詩集『かりのそらね』(平成十九年[二〇〇七年])は「偽記憶」と「かはづ鳴く池の方へ」の二分冊の合本として刊行された。この詩集を評価することは難しい。「偽記憶」は入沢の少年時代の思い出に基づく十篇の短い散文詩(擬物語詩)から構成されている。「かはづ鳴く池の方へ」は後鳥羽院が隠岐の島の配流所で詠んだ「蛙なくかり田の池の夕たゝみ聞かましものは松風の音」という歌が、実は「夕すゝみ」が誤って伝承されたものではないかという推測を考証した作品である。

今のところ「偽記憶」と「かはづ鳴く池の方へ」の繋がりを正確に読解することはできない。両者をかすかに繋ぐものは、「偽記憶」は入沢の故郷・出雲を舞台にしており、「かはづ鳴く池の方へ」も同じく島根県の隠岐の島での出来事であったくらいだろう。真っ二つに割れた詩集であり、両者の間にはは大きな断絶がある。

ただ「偽記憶」には入沢の幼年期の思い出が頻繁に現れる。それは死者の世界を現実世界(作品世界)を相対化し得る拠点とした、入沢の原体験を示唆しているだろう。後鳥羽院の歌の考証は、入沢の原体験の危うさの反映と読めるのかもしれない。ならばそれをあからさまに書くべきではないかと思う。そのような極私的な試みは、これまでの入沢文学を大きく裏切るものになるかもしれない。しかし未来の作家たちにとっては、こじんまりとまとまった作品よりも、壮大な失敗作の方が遙かに重要な意味を持つのである。

キラキラヒカルサイフヲダシテキ

ラキラヒカルサカナヲカツタキラ

キラヒカルオンナモカツタキラキ

ラヒカルサカナヲカツテキラキラ

ヒカルオナベニイレタキラキラヒ

カルオンナガモツタキラキラヒカ

ルオナベノサカナキラキラヒカル

オツリノオカネキラキラヒカルオ

ンナトフタリキラキラヒカルサカ

ナヲモツテキラキラヒカルオカネ

ヲモツテキラキラヒカルヨミチヲ

カエルキラキラヒカルホシゾラダ

ツタキラキラヒカルナミダヲダシ

テキラキラヒカルオンナハナイタ

(「キラキラヒカル」全『倖せ それとも不倖せ』昭和三十年[一九五五年])

「キラキラヒカル」は入沢の代表作の一つであり、現代詩を代表する作品でもある。この作品で表現されているのは、言葉の意味とイメージから織りなされる「キラキラヒカル」言語体験だけである。それは美しく、もの悲しい。またこの作品は一九五〇年代から七〇年代にかけての、向日的に未知の表現領域に踏み出して行けた煌びやかな詩の時代をよく体現している。

二十一世紀を迎えた現在、わたしたちは「戦後詩」や「現代詩」といった詩の文学潮流(エコール)が、当時の社会情勢の影響を色濃く受けた文学試行であり、その本質がほんの数人の文学者の試みによって担われていたことをはっきり認識できるようになっている。本質的な意味で現代詩を生み出したのは入沢康夫と岩成達也である。壮年期において、彼らは言語体験としか呼びようのない作品を作り上げた。また晩年になって入沢と岩成が、実人生からのしっぺ返しとでもいうべき衝撃を感受した詩人であることも記憶されるべきだと思う。

「キラキラヒカル」は一見、理知によって生み出された作品に見える。しかし作家の情動を含まない純理知的な文学作品など存在しない。入沢がその内面深くに秘めた、硬質の抒情が「キラキラヒカル」のような作品を生み出した。生きながら死者を自己の表現源基として内在させた詩人にとって、残された仕事は現実の死者となる前に、死者を内在させた奇妙な生者の現実を描くこと以外にないと思う。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■