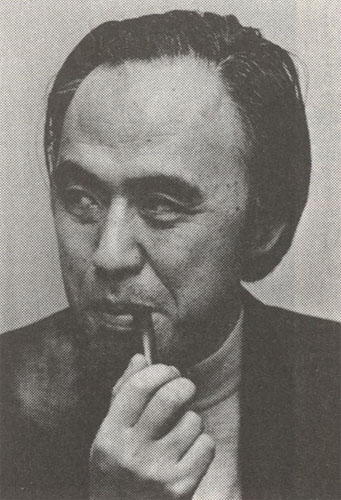

入沢康夫(いりざわやすお) 昭和六年(一九三一年)、島根県松山市で生まれる。東京大学フランス文学科に入学し、社会派の詩のグループ「明日の会」に入会後、岩成達也らとともに純粋芸術志向の同人詩誌「あもるふ」を創刊。在学中の昭和三十年(一九五五年)に処女詩集『倖せ それとも不倖せ』を刊行。大学卒業後、明治学院大学、東京工業大学を経て、明治大学文学部教授を長く勤めた。フランス文学の専門は十九世紀ロマン主義詩人のジェラール・ド・ネルバル。詩人・天沢退二郎とともに宮沢賢治の草稿原稿を精査して、賢治の仕事に忠実な初めての全集を作った碩学としても知られる。

入沢康夫は昭和六年(一九三一年)に島根県松江市に生まれた。東京大学文学部フランス文学科を卒業後、長く明治大学文学部の教授を務めた。フランス文学研究者としての専門は『火の娘』、『オーレリア、あるいは夢と人生』などの作品で知られるジェラール・ド・ネルヴァルである。ネルヴァルは生来の幻視・幻想的資質を創作の基盤としながら、東方への強い憧れを抱き続けた十九世紀中頃のロマン派詩人である。

入沢はまた宮沢賢治研究の碩学でもある。よく知られているように、賢治が生前に発表した作品は数えるほどしかなく、その原稿は長い間精査されずに放置されていた。その複雑に入り組んだ異稿や書き込みなどを整理して、『校本宮沢賢治全集』、『新修宮沢賢治全集』にまとめ上げたのが入沢と天沢退二郎の二人の詩人である。国文学においては入沢は賢治研究の基礎を作った人である。

詩人としての入沢は、最も難解な「現代詩」の創作者の一人である。ただ現代詩の定義はいまだに曖昧である。今書かれている詩を単に「現代の詩」という意味で現代詩と呼ぶのなら、それは自由詩の数ある異名の一つである。また自由詩を現代詩と呼んだ例は戦前に数多くある。大正から昭和の初めにかけて、日本の詩はモダニズム、ダダイスム、シュルレアリスムなどの様々な外来文学思想・手法を受容した。そのような外来文化の影響を色濃く受けた詩は現代詩と呼ばれていた。当時の前衛詩人たちは、当然「現代詩人」を自称した。

このモダニズム、ダダイスム、シュルレアリスムなどの思想・手法のほとんどは、そっくり戦後に持ち越された。戦中の厳しい外国思想弾圧によって中途半端に終わった二十世紀的思想・手法は、戦後になってようやく正確に受容・消化されたのである。例えば戦前に日本に初めてシュルレアリスムを紹介したのは西脇順三郎と瀧口修造だが、その精神を最も的確に認識把握した詩人は戦後の飯島耕一である。吉岡実はモダニズムとシュルレアリスムを詩法の骨格とした詩人だったと言って良い。

わたしたちは第二次世界大戦を境に詩の歴史を近代詩と現代詩に分類している。しかし詩史を詳細に検証すれば明らかなように、戦後の詩の基礎はほぼ戦前に形作られている。確かに戦後の詩人は個々の厳しい戦争体験に基づく新たな詩を生み出した。従軍体験だけでなく、戦前の皇国史観から戦後民主主義への無節操であられもない社会的価値規範の大転換を目の当たりにした詩人たちは、あくまで個に立脚した意志と思想を詩で表現しようとしたのである。それらは「戦後詩」と呼ばれた。

ただ戦後詩を代表する詩人・鮎川信夫が晩年に「自分はモダニストだ」と自己規定したように、戦後の詩人のほとんどは詩の技法的骨格を戦前の詩から得ていた。端的に言えば戦後詩の現代性はその思想表現にあった。だが思想表現(詩で思想を表現するという意味であり、新たな表現技法[詩の書法]を生み出す基盤としての詩人の思想ではない)は詩にとって最重要の問題ではない。確かに戦後詩はその短く鋭利な表現で、いわゆる戦後思想のエッセンスを的確に表現した。しかし戦後思想そのものは、詩以外の小説ジャンルなどでも十分表現可能だったのである。

では現代詩はどう定義できるのか。現代詩を自由詩の異名ではなく、戦前の詩の成果を継承・発展させたものでもなく、戦後になって初めて現れた真に新しい独自な表現だと定義すれば、その範囲は極めて狭いものになるだろう。そしてこのような狭義の現代詩を生み出した詩人が入沢康夫と岩成達也である。彼らは詩を思想表現のための手段としていない。また本質的には戦前のモダニズムやシュルレアリスムとは異なる原理で作品を構築している。

戦後に活動を開始した多くの詩人たちには認めがたいことかもしれないが、二十世紀後半の詩の最も先鋭な前衛的表現――すなわち現代詩は、本質的には入沢と岩成の詩によって確立されたと言って良い。もう少し卑近な言い方をすれば、相当に文学好きの読者ですら敬して遠ざける難解な詩の中核にあるのが入沢と岩成の作品である。彼らがいないければ、今日わたしたちが現代詩と呼ぶ詩の書法の基礎は築かれなかったと言える。

入沢と岩成は東大系の同人詩誌「あもるふ」(昭和三十三年[一九五八年]~四十五年[七〇年]までに三十三号刊)に集った詩人である。「あもるふ」は同じく東大系の詩誌「ぼくたちの未来のために」(二十七年[五二年]~三十三年[五八年]までに三十号刊)から分岐した詩誌である。「ぼくたちの未来のために」の母体になったのは破壊活動防止法(公布は二十七年)反対運動を機に結成された「明日の会」であり、入沢によると「詩による社会参劃を一途に追求するという、はなはだ旗幟鮮明なグループ」(『解散した三つの詩のグループのこと』)だった。

戦争は従軍派の文学者の時間を奪った。そのため入沢より一回りほど年上の鮎川信夫の処女詩集『鮎川信夫詩集1945-55』が、入沢の処女詩集と同年に刊行されるという奇妙なことが起こっている。もちろん一九五〇年代当時、詩集は刊行していなかったが、鮎川や田村隆一らの「荒地」派が多くの詩人や読者から熱い視線を浴びていたのは言うまでもない。ただ吉本隆明が『戦後詩史論』で論じたように、彼らは戦前のモダニズム詩の流れを汲む芸術至上派だった。詩で直截に左翼的階級闘争思想を表現しようとした詩人たちは詩誌「列島」などに集ったが、「明日の会」は「列島」系だと言っていい。それは六〇年安保を間近に控えた若者たちにとっては半ば必然的な道筋だった。「明日の会」などの政治的文学グループの中心にいたのが、詩人・翻訳者として知られる小海永二である。

しかし入沢や岩成は「明日の会」の政治的姿勢には満足できなかった。「あもるふ」の第一号には、マニフェストに当たる「創刊にあたって」という無署名の文章が掲載されている。そこでは「「明日の会」の原則であった「人間を守る」というテーマを、「その言葉の全的な意味において継承」する」(入沢・『解散した三つの詩のグループのこと』)と述べられている。

ただ一方で「あもるふ」のマニフェストは、「明日の会」を「必ずしもこの命題(「人間を守る」というテーマのこと)の核心である人間性と『詩』との関係についての深い認識、そしてそれに伴う方法的模索の態度に根ざしていなかったことが言えると思います。そして、可成り表面的な視点から詩を社会参加の手段であると判断し、詩において作者が示そうとしている思想や現実の体験の意義だけを重視して作品の自立性をややもすれば忘却したことから生じたある性急さ、偏頗さがあったことは否めません」と厳しく批判している。

「あもるふ」の詩人たちは、詩を含む全ての文学(人文学)が等しく指向する「人間性」(人間とは何か)の探求と解明をその主題としている。しかしそれが詩による社会参加や直接的な思想探求によって得られるとは考えていない。彼らにとって人間とは何かという問いの答えは、人間(詩人)と詩との関係性の探究によって初めて得られるものである。またその探求には「方法的模索」が必要だと認識されている。

つまり人はなぜ詩を書くのか、詩によってどのような世界認識を得られるのかが「あもるふ」の詩人たちの興味の焦点だった。思想表現はイメージやリズムと同様に詩作品が喚起する副産物、あるいは詩の構成要素に過ぎなかったわけである。従って彼らは「作品の自立性」を求めることになる。なにものにも還元・解体できない作品から様々な意味や思想が生み出されるのであり、その逆であってはいけないのである。

言い添えておけば、「あもるふ」のマニフェストの内容は詩の世界ではそれほど珍しいものではない。小説や批評などの散文と比べれば極度に短い表現形態である詩では、詩人は誰もが様々な言葉の用法に敏感である。どんなに凡庸な詩人でも口を開けば「作品の自立性」を主張し、詩は「思想や現実の体験の意義」の〝伝達手段ではない〟と言うはずである。また自由詩は形式的にも内容的にも作家の完全な自由裁量で書かれる文学であり、そこでは必ず詩人個々の「方法的模索」が必要になる。しかしそれを原理的に考察し、作品において実践し続けた詩人はほとんどいない。

入沢と岩成の試みの背景に、一九五〇年代から七〇年代にかけての、詩人の思想表現を全面に押し出した戦後詩的方法への激しい反発があったのは確かである。ただ彼らは「あもるふ」のマニフェストを驚くほど緻密に探求・実践した。それはほとんど従来の文学――国語教育では現在も主流の、作家が何を言いたいのかをひたすら考察する意味内容重視の文学――の全否定にまで至っている。しかしそれによって即座に作品の自立性が保証されるわけではない。また詩が作家によって創出される以上、なんらかの思想が表現されていない作品などあり得ない。直接的な思想表現を排しても、言葉で書かれる詩は必ず意味や思想を表現してしまうのである。

彼女の住所は四十番の一だった

所で僕は四十番の二へ出かけていったのだ

四十番の二には 片輪の猿がすんでいた

チューブから押し出された絵具 そのままに

まっ黒に光る七つの河にそって

僕は歩いた 星が降って

星が降って 足許で はじけた

所で僕がかかえていたのは

新聞紙につつんだ干物のにしんだった

干物のにしんだった にしんだった

(「夜」全『倖せ それとも不倖せ』昭和三十年[一九五五年]、最後の二行の「にしん」に傍点)

「夜」は入沢の処女詩集『倖せ それとも不倖せ』に収録された作品である。詩が「彼女の住所は四十番の一だった」で始まっている以上、語り手の「僕」は「彼女」の存在を強く意識している。しかし「僕は四十番の二へ出かけて」行くのであり、そこには「片輪の猿がすんで」いる。だが「猿」もまた詩の重要な主題にはならない。「僕」はただ「まっ黒に光る七つの河にそって」歩く。詩篇は一行の空白を挟み「所で」という言葉で転調するが、それもまた「僕」の目的を説明するものではない。「僕」は「新聞紙につつんだ干物のにしん」(「にしん」に傍点)を抱えて歩いているだけである。

入沢は『詩の構造についての覚え書』(昭和四十三年[一九六八年])や『詩的関係についての覚え書』(五十四年[七九年])によって、詩論家としても知られる。特に『詩の構造』の「詩は表現ではない」という言葉は、当時の詩壇で大きな議論を巻き起こした。入沢は「詩は果して表現であるのか。詩は作者の表現したいものを表現する手段なのか。詩人はまず表現したいもの(中略)を持ち、次にそれを読者と共有するために作品化しようとして、表現に努めるもののことなのか。この素朴な、だからこそ根本的だと思われる問いに、否と答えるところから、僕は詩を書いてきたし、これからも書くだろう」(『詩の未来に賭ける』)と書いている。

しかし詩は間違いなく言語表現の一つであり、「詩は表現ではない」という言葉は誤解を生みやすい。そのため入沢は「詩は表現ではない」という言葉を「詩作品は、伝達の手段ではない」と言い換えている。正確に言えば入沢にとって、詩は作家の思想・感情の伝達手段ではないのである。

詩篇「夜」にはこの入沢の詩に対する考えが端的に表現されている。この詩は作家の思想が直截に表現されている作品ではない。読者は言葉通りに作品を読み、「彼女」、「猿」、「絵具」、「河」、「星」、「新聞紙」、「にしん」といった具体物と、それを形容する言葉によって喚起されるなにがしかの意味やイメージを感受するほかないのである。つまり読者はほぼ純粋に詩を読むという言語体験にその身を委ねることを求められている。このような詩の書き方が、明確な方法論に裏付けられているのは言うまでもない。

映画を見に行く人びとは、映画の中に自分の姿を見に行くのだ。映画はすべてドキュメンタリーであり、要するに街頭風景なのだ。映画館専属の撮影技師が、週に一度、街の広場に出てアイモを廻す。そして二時間たつと自分の部屋に帰ってフィルムを現像し、それを映写技師にわたす。これがその週の演し物として上映されるのだがそこに映っている人びとは喜んで、家族知人をひきつれて見に来る。

(『ランゲルハンス氏の島』19部分 昭和三十七年[一九六二年])

入沢が描いているのは映画の原理とそれへの熱狂である。静止画の写真を束ねて動画にしたものが映画であり、ランゲルハンス氏の島の住人はこの原理に忠実である。彼らにとって映画とは写真が動くことであり、そこに無上の楽しみを見出している。

この映画原理は当然言語作品にも適用される。「夜」と同様、『ランゲルハンス氏の島』の記述もなんら思想的な目的や結論を持たない。あるのは言葉が書き付けられることによって次々と喚起される意味やイメージだけである。入沢は必ず意味を伝達してしまう言葉を使って、非・意味伝達的な作品を作り上げることをその書法の基盤としている。入沢にとっての言語行為の原理は書かれたものによって喚起される読解体験のことであり、その意味内容は二次的抽出である。

引用からもわかるように、詩集として刊行されたが『ランゲルハンス氏の島』は幻想小説と呼んでも良い散文詩集である。この詩集のように物語的要素を持つ作品を入沢は「擬物語詩」と呼んでいる。擬物語詩は入沢によると、「ある事件の推移を一貫して叙述しているかに見える」が、「その事件とは外見は現実的であっても、あくまで想像的(イマジネール)な事件」であり、「しかも作者は、その事件を伝えることを真の目的としていない」作品である。さらに擬物語詩での「「事件」と「叙述」の関係は、全く相互依存的であって、後者によって前者が規制され、変質することも十分あり得る」。

つまり擬物語詩は叙述によって事件が生じ、事件によって新たな叙述が生み出される非再現的な言語体験である。また入沢の擬物語詩の語り手は作家とイコールではない。入沢は「ぼくたちの現実関係の持続性・展開性・一貫性を保証するのは、ぼくたち自身の意識だが、擬物語的関係でそれらを保証するのは、仮構の語り手であり、作者はその語り手と非現実的(想像的)関係を保ちながらも、その主導権をその仮構の語り手(中略)に委ねている」と書いている。

言うまでもないことだが、思想・感情表現を重視する従来の詩――戦後詩や抒情詩――は、「私」という語り手(記述者)を中心とする一人称の私詩である。私の思想であり感情である限り、その言語表現の幅は限定される。しかし入沢は、擬物語詩では作家と作品の語り手との関係性を様々に設定できるため、より多様な表現が可能になると考えたのである。

擬物語詩を入沢は詩論として提示している。しかし作家の思想表現を重視した戦後文学の時代が終焉してしまった今、この定義は小説文学の原理としても有効であることを多くの人が理解できるようになっている。実際、入沢的な擬物語詩理論を、奥泉光や堀江敏幸などの小説家が近年になって援用している。彼らのバックグラウンドはポスト・モダニズム思想だろうが、内実は入沢の擬物語詩理論とほぼ同じである。虚構(フイクシヨン)である小説の物語も本質的には「想像的(イマジネール)な事件」であり、「「事件」と「叙述」の関係は、全く相互依存的」である。

また小説の主人公と作家を同一視することもできない。小説、特に純文学おいて事件は目的ではなく手段であり、作家が本質的には「事件を伝えることを真の目的としていない」のは言うまでもない。つまり文学の原理的基盤が言語体験にあるとすれば、入沢の擬物語詩は人間が言葉を使って作り上げる書き物全般の基礎定義だということになる。ただ入沢の理論が最も初源的な言語体験を理論化したエクリチュールの零度だとしても、そこに留まり続けることはできないのである。

わたしたちは今日、入沢・岩成以降の現代詩が、難解な非意味伝達的(言語体験的)修辞によって、作家の混乱や表現主題の不在を覆い隠す便利な隠れ蓑として使われたことを知っている。それは約半世紀遅れで現代詩の遺産を受用した小説文学についても当てはまるだろう。擬物語詩的純文学は、早晩現代詩が辿ったのと同様の袋小路に陥るはずである。現代文学にとって、言語体験的なエクリチュールの零度の認識把握は必須である。しかしもっと重要なのは、矛盾して聞こえるかもしれないが、エクリチュールの零度を通過した後の各文学の変化――詩なら閃光のような思想・イメージ表現、小説なら物語表現といったジャンル固有の表現基盤の変化である。

入沢は擬物語詩について「次々とこわれて行く図柄を図柄とする作品の可能性。作品にやぶれ目ができ、作品内の時間が作品外の時間とショートして火花を上げるそのような作品をぼくは想い描こうと努める」(『詩の構造』)とも書いている。「作品外の時間」は現実世界の時間を指している。つまり入沢の擬物語詩は現実世界と深く関わることを求めているのである。アポリアは入沢が、従来の詩とはどこまで異なる形で現実世界と関わり、それを表現できるかにある。(続く)

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■