入沢康夫(いりざわやすお) 昭和六年(一九三一年)、島根県松山市で生まれる。東京大学フランス文学科に入学し、社会派の詩のグループ「明日の会」に入会後、岩成達也らとともに純粋芸術志向の同人詩誌「あもるふ」を創刊。在学中の昭和三十年(一九五五年)に処女詩集『倖せ それとも不倖せ』を刊行。大学卒業後、明治学院大学、東京工業大学を経て、明治大学文学部教授を長く勤めた。フランス文学の専門は十九世紀ロマン主義詩人のジェラール・ド・ネルバル。詩人・天沢退二郎とともに宮沢賢治の草稿原稿を精査して、賢治の仕事に忠実な初めての全集を作った碩学としても知られる。

27 呪い(その一)

マルピギー氏の館でのあらゆる形式による体験は、その体験者に何らの新しい世界を開示しないという意味で、その重苦しい鮮度を保ちつづける。この館の呪いの本質はそれだ。

28 呪い(その二)

してみれば、このような館は亡び去るべきだ。マルピギー氏の館で、ひとは逆説に驚かない。むしろ逆説と逆説の落差に身をまかせて、(中略)一種の荒廃感にひたりながら、逆説的でない存在の仕方について、きわめてありきたりのあこがれを抱いたりするのだ。そのあこがれ、そのうらみつらみを陽にさらし、石でたたいて干し固め、紐で腰や首に吊るし、その数を競うという流行が、かつて何度もこの館を通っていった。

(『『マルピギー氏の館』のための素描』部分 『声なき木鼠の唄』昭和四十六年[一九七一年])

『『マルピギー氏の館』のための素描』も擬物語詩の書法を使って書かれている。作品はマルピギー氏の館で次々に起こる不可思議な出来事の叙述である。ただ館に囚われた人々は法則性のない出来事に苛立っている。また人々は「逆説的でない存在の仕方について、きわめてありきたりのあこがれを抱いたりする」。つまり彼らはごく一般的な秩序に支配された日常世界の存在を知っているのである。

しかし日常世界に戻りたいという彼らの願いは叶えられない。館で起こる出来事は、その「体験者」に「重苦しい鮮度」を与え続けるからである。住人たちは日常世界とは異なるその新しさを知ってしまった者たちだということだ。彼らは選ばれた者であり、また「呪い」をかけられた者たちとして館に留まり続ける。

入沢が考える詩は作家の思想や感情の伝達の道具ではない。詩を読む体験こそが、読者に様々な思想や感情を喚起していくのである。しかし入沢は『マルピギー氏』でその読解体験は、「体験者に何らの新しい世界を開示しない」と書いている。また「このような館は亡び去るべきだ」とも記述している。

つまりマルピギー氏の館で起こるのは、人間にとってまったく未知の出来事ではないということである。知ってはいるが、できれば忘れ去りたい、目をそらしたい重苦しい体験・認識である。もともと現実世界に存在していたが、人々がいつのまにか忌避し、忘却してしまった欠落的な認識だと言ってもいい。入沢の詩作品はその回復を働きかけるのである。

このような現実世界と作品世界の関係は、文学の世界では特異だと言っていいと思う。それは「あもるふ」時代からの盟友で、入沢と共に現代詩を創出した詩人・岩成達也の詩学を検討すれば比較的わかりやすい。

岩成と入沢は詩は作家の思想・感情の伝達手段ではないという考えを共有している。また直接的思想表現を排除した詩では、思想は作品の構造によって表現されるのであり、この構造を支えるのは作家個々が創出する書法だという思想も共有している。そのため入沢と岩成作品は多くの外面的共通点を持っている。しかしその現実世界の認識は大きく異なる。

岩成詩学の主著は『詩的関係の基礎についての覚書』(昭和六十一年[一九八六年])である。岩成は、

(1)詩的関係それ自体は理解し得るが、詩(作品)はそれのみでは理解し得ない。

(2)あるテキストが詩(作品)であるためには、関与者の宣言を必要とする。

と定義している。わたしたちが詩作品と日常で使う言葉(日常言語)はまったく同じものである。詩的関係(ポエジー)は、日常言語を通常とは異なる用法で使用する時に生じる。しかし詩が詩であることを保証するのは、詩らしい音韻やイメージ、喩などではない。つまり詩的関係は概念としては理解し得るが、「詩(が詩であることを保証するアイデンティティは)はそれのみでは理解し得ない」のである。

そのため(2)の「あるテキストが詩(作品)であるためには、関与者の宣言を必要とする」という定義が要請されることになる。単純なようだが作家がこの作品は詩だと宣言し、読者がそれを詩だと諾わなければ詩作品は成立しない。つまり岩成理論は詩は完全に自由な形式だと定義している。散文詩やも行分け詩はもちろん、ダダイズムのように作家が選んだ辞書の言葉を並べた作品でも、小説のような物語だろうと、作家がこれは詩だと宣言すれば詩作品は成立する。

次いで岩成は詩が書かれる理由(詩作品創作の目的)を、

(1)詩的関係の意義は、言葉を介して新しい世界把握を(私達に)可能ならしめる点に求められる。

(2)一つの新しい世界把握には、一つの新しい書法が対応する。

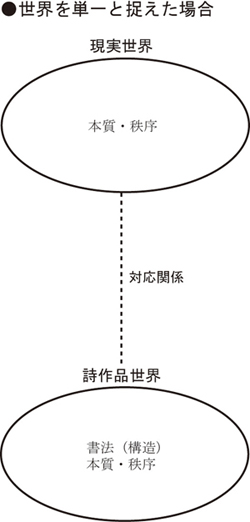

と定義している。つまり詩は作品言語による世界把握である。作品で最も重要なのはその言語構造であり、それがわたしたちにある世界認識をもたらすのである。本質的にはこの作品構造が作家の思想を表す。詩の完全に自由な形式(書法)は、作家の性急かつ根源的(ラデイカル)な世界把握探求を容易にするためにあると言ってよい。【図1】は「岩成詩学における現実世界と詩作品世界との関係」を図化したものである。

![y}1zâ¬wɨ¯é»À¢EÆìi¢EÆÌÖW [XVÏÝ]](https://gold-fish-press.com/wp/wp-content/uploads/2014/01/deff5e9993563c18e3215b9ae6c6e13e.jpg)

図にあるように、現実世界と詩作品世界との関係は、現実世界を多面的と捉えるか単一と捉えるかで異なる。現実世界を多面的と捉えれば、それぞれの面に対応した詩作品世界が存在可能になる。詩に抒情詩や叙事詩などの書法があるのはそのためである。またこの関係は自由詩や短歌、俳句、小説、戯曲などの文学ジャンルなどにも適用できる。文学ジャンルは自然発生的だが、文学を総合的に捉えれば、各ジャンルは原理的には多面的な現実世界を的確に表現するための書法としてあると言える。

また世界を単一と捉えれば、対応する詩作品世界(書法)も一つになる。ただ一対一対応だからと言ってこの書法が不変であるわけではない。世界が変容した時には再び新たな書法が生み出されなければならない。モダニズムやシュルレアリスム、戦後詩や現代詩といった文学潮流(エコール)は、本質的には前時代とは大きく変わってしまった現代社会を認識把握するための書法としてあったと言える。現実世界を単一と捉えた場合でも、時代の変化に応じて書法は刷新されなければならない。

この岩成詩学は現実世界を基盤に生み出されている。詩作品の書法は現実世界の本質を、言語を使って総体的に抽出した構造だということである。従って岩成にとって現実世界はアプリオリな実存世界であり、かつ有本質的世界(ヨーロッパ的に言えば有神的世界)である。作家が詩の創作で探求するのはただ一つ(ユニーク)な世界原理思想だと言っていい。しかし入沢は異なる。入沢が捉える現実世界は、世界を統御する原理的秩序を内包していないのである。

・・・詩作品は、その本質からして、すでに「つくりもの」なのだ。そして、その意味で、「構造」のない詩などというものはあり得ない。(中略)詩である以上は、それがかりに自然の秩序の賛美の詩であっても、自然の秩序に対立する「つくられた秩序」の上に立っているはずではないか。(中略)支配者(それが神であれ、権力者であれ)は、このような「つくりもの」への一般的反撥の傾向をむしろ歓迎し、助長して来たのではあるまいか。彼らは自らの秩序を、それ自体が一つのつくられた秩序であるくせに、自然の秩序の名の下にそれを隠蔽しつつ、広く及ぼし、そしてこれに対立する秩序を構想することを「つくりもの」として人々によって排斥されるようにしむけて来た、とは言えないだろうか。

もしそうであるならば(中略)どうして、その「つくりもの性」に居直り、「つくりもの性」に徹しようとしないのか。善人どもがはりつけたがる「つくりもの」という評語(レツテル)がもっている危険な機能には十分警戒しなければならない。そこには単なる知的遊戯や自慰的な模様あそびと一緒にして、反逆的な精神の営為をも押し流してしまおうとする意図がひそんでいるのである。この「つくりもの」という評語(レツテル)をおそれず、ぼくたちは、その中から、貴重なものだけを救出しなければならないのではあるまいか。

(『詩の構造についての覚え書』昭和四十三年[一九六八年])

詩を含む間の創作物が「つくりもの」であることは言うまでもない。そのため詩作品には必ず人工的「構造」が存在する。一方でわたしたちは、現実世界にはアプリオリな「自然の秩序」が存在すると考えている。しかし入沢は人間が創出する「つくられた秩序」も「自然の秩序」も、ともに「つくりもの」に過ぎないのだと論じている。ただ自然の秩序は多くの人々によって、現実世界を統御する世界原理思想(神的原理)として認知されている。それゆえ人間の創作物を自然に反するもの、あるいは自然の秩序より下位にあるものとして「排斥」するよう人々の心に働きかけるのである。

入沢はそのような自然の秩序に激しく抗う。自然の秩序に従順に寄り添うことは、人間の「反逆的な精神」、つまり人間の創造的活動を押し潰してしまうことになりかねないからである。つまり入沢が考える真に独立した人間の尊厳は、自然の秩序に囚われない人間の創作(創造)活動によって保証される。その意味で入沢にとって詩は未知の表現領域を切り拓く前衛文学である。では入沢は現実世界と詩作品世界との関係を、どのように捉えているのか。

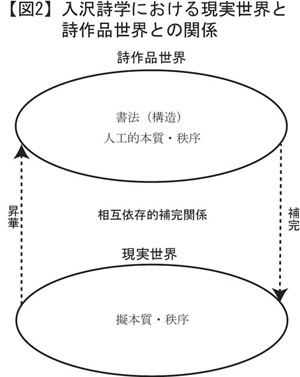

【図2】は「入沢詩学における現実世界と詩作品世界との関係」である。入沢にとって現実世界が有している「自然の秩序」は共同幻想的な擬本質・秩序である。また作品世界が書法(構造)によって表現するのは「つくりもの」の人工的本質・秩序である。従って入沢にとって現実世界と詩作品世界の本質・秩序は等価である。入沢文学では両者には優劣はない。

しかし入沢の作品世界は現実世界からまったく遊離した抽象世界ではない。擬物語詩の「作品内の時間が作品外の時間とショートして火花を上げるそのような作品」という定義にあるように、入沢の作品世界は現実世界の諸要素を言語的に昇華したものである。また「「つくりもの」という評語(レツテル)をおそれず、ぼくたちは、その中から、貴重なものだけを救出しなければならない」という言葉が指すように、詩作品は現実世界が欠落させてしまった何ごとかを補完するように機能する。つまり入沢文学における現実世界と作品世界は相互依存的補完的関係にある。

岩成を含むほとんどの作家は、現実世界を基盤に作品を表出する安定した文学構造を持っている。それに対し、どちらにも擬似的本質・秩序しか認めない入沢文学の現実と詩作品世界の関係は不安定である。しかし入沢はこの不安定な構造で作品を量産している。それは入沢が不安定な構造を維持し得る、別の表現基盤を持っていることを示唆している。また入沢がなぜ現実世界をアプリオリな作品表出基盤としないのかは大きな問題である。だが入沢は、理論としては自らの作品世界の構造を十分に説明していない。

入沢は『詩の構造についての覚え書』で、非・意味伝達的な作品の構造を理論化した。それが作家の思想・心情を表現するために使用されてきた従来の詩作品とは明らかに異なる、言語体験によって新たな認識を生み出す現代詩を成立させたのである。しかし入沢は『詩の構造』で、「しかじかの構造性(『詩の構造』で述べられた理論)は、それ自体破れ去るべき幻影にすぎない!」と述べている。また「もとより私は詩の「理論家」ではない」(同)とも書いている。

これらの言葉に謙遜や韜晦はないだろう。多くの読者が抱いている、理論的で怜悧という作品のイメージとは裏腹に、入沢文学は本質的に極めて情動的である。入沢にとって現代詩と呼ばれる理論の構築は、従来の方法では表現しにくい彼自身の実存的体験を言語化するためにある。

心中しようと 二人で来れば

ジャジャンカ ワイワイ

山はにっこり相好くずし

硫黄のけむりをまた吹き上げる

ジャジャンカ ワイワイ

(中略)

鳥も啼かない 焼石山を

ジャジャンカ ワイワイ

心中しようと 二人で来れば

弱い日ざしが背すじに重く

心中しないじゃ 山が許さぬ

山が許さぬ

ジャジャンカ ワイワイ

ジャジャンカ ジャジャンカ

ジャジャンカ ワイワイ

(「失題詩篇」冒頭と末尾『倖せ それとも不倖せ』昭和三十年[一九五五年])

「失題詩篇」は入沢の処女詩集『倖せ それとも不倖せ』の巻頭作品である。この作品は入沢の失恋体験から生まれた。入沢は「場合によっては、向うの世界までも(「向うの世界までも」に傍点)、という「旅」に私はとうとう出てしまった。上野を発って北陸へ(中略)九州へ。そして、阿蘇で死にそこなって--、郷里の家へ連れ戻された」(『ある一篇の詩ができるまでのこと』)と回想している。十九歳の春の出来事だったという。

ただ入沢一人の自殺未遂体験が、作品では「二人」による「心中」として描かれている。また二人は「ジャジャンカ ワイワイ」と囃し立てられ、「山が許さぬ」という形で心中へと追い立てられる。そこには現実体験が言語作品化される際の観念的昇華がある。「二人」--つまり二つに割れてしまうこと、そして「失題」--あらかじめ失われていることは入沢にとって本源的なイマージュである。

多くの人が存在すると措定する、現実世界が有する(だろう)本質・秩序への入沢の不信はあまりにもアプリオリで絶対的である。通常、人は入沢ほど激しく、現実世界への憎悪とも呼べる不信感を抱いたりしない。ただ現実世界の影響を全く受けない純粋な作品世界や、現実から完全に乖離した作品独自の本質や秩序などはありはしないのである。

十九歳の時に起こった失恋が、入沢から現実世界への信頼を失わせたとは言えないだろう。むしろそれは、ずっと入沢の中に内在していた観念に明確な形を与える出来事だったのではあるまいか。『倖せ それとも不倖せ』という両義的な表題の付け方、また詩集の巻頭に「失題詩篇」を置いたことは、処女詩集出版の時期に、入沢がその観念的主題を明確に認識把握したことを示している。

「二人」という言葉で示唆された不在の同伴者の存在は、失われてある現実世界への信頼の表象だと言ってよい。それは作品を書くことによって回復(あるいは和解)されねばならない。しかしこの二つの統合はほとんど心中に近いものであり、死によってしか到達し得ないものではないかという予感を入沢は抱いている。

そうだ 出雲は 三つの顔をもつ

た巨大な生き物だつた 盲いた二

つの顔は天空に向けられ 口は裂

け 青い血が八方に噴き出してい

た 第三の顔の中央に開いたただ

一つの目は地軸を見すえていた

その背には幾十の火山がはなやか

な花冠をひろげ 檜や杉に覆われ

た全身は ふしぎになまめかしく

ゆるやかに波立つている ぱつく

りと口を開けた脇腹からは 黄や

緑の臓腑がたぎり立つて流れ落ち

その流域に 家々の集落が黴の花

のようだ そして その左の前足

あたり踏みしだかれた栗の茎の一

本に 蛍のようにひつそりととま

つて 揺れながらまたたいている 小さな光 そ

れがぼくの求めて

いたもの わが親友の

魂で ぼくはそれを 血も

凍るおもいで 両のて

のひらに そつと

すくいあげた

(「わが出雲」Ⅷ 『わが出雲・わが鎮魂』 昭和四十三年[一九六八年] 「黴」に「かび」のルビあり。原文「そうだ」から「またたいている」まで鏡文字)

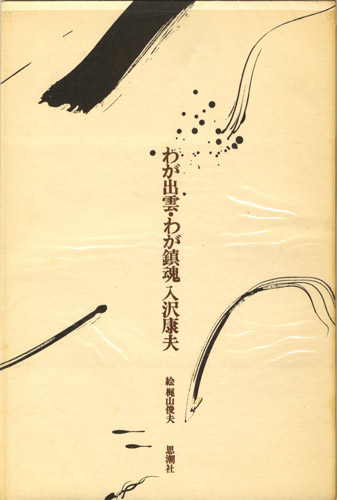

『わが出雲・わが鎮魂』は、入沢が少年時代を過ごした出雲の地を舞台にして、「友のあくがれ出た魂」を取り戻すまでの長篇叙事詩(擬物語詩)である。「わが友、うり二つの友」とあることから、それは入沢自身の奪魂の試みでもある。

作品は「やつめさす/出雲/よせあつめ 縫い合された国/出雲/つくられた神がたり/出雲/借りものの まがいものの/出雲よ/さみなしにあわれ」という詩行から始まる。「借りものの まがいものの」とあるように、入沢は出雲神話を信じていない。むしろ神話を解体し、その厚く積もった擬似神話(擬似現実)の奥に隠れてしまった友(自己)の魂を取り戻すのが詩篇の目的である。引用は詩篇の最終部である。

入沢は出雲を「三つの顔をもつた巨大な生き物」として描いている。そのうち「盲いた二つの顔は天空に向けられ」ている。しかし「第三の顔」だけが〝見える〟「一つの目」を持っていて「地軸を見すえて」いる。『古事記』や『日本書紀』のヤマタノヲロチの描写が援用されているが、出雲は「三つの顔」を持つとしたのは入沢の独創である。つまり入沢の出雲=作品世界は三つのベクトルに分かれる。

「盲いた二つの顔」という二つのベクトルは、【図2】に示した現実と作品世界に該当すると考えて良い。そしてこの二つを支えるのが「地軸を見すえ」る「第三の顔の中央に開いたただ一つの目」である。入沢が探し求めていた友(自己)の魂は、「盲いた二つの顔」と「第三の顔」の、三つのベクトルが交差するポイントに見出される。入沢文学で最も重要なのが、いわば黄泉の世界を見据える「一つの目」の第三のベクトルであることは言うまでもない。

現実と作品世界の不安定な関係を表象するように、入沢には二つのパートに分かれた作品集が多い。『夢の佐比』(平成元年[一九八九年])と『かりのそらね』(十九年[二〇〇七年])は内容が二つに分かれているだけでなく、詩集の物理的形態としても二分冊の合本として刊行されている。『わが出雲・わが鎮魂』は一冊で刊行されたが、詩篇の『わが出雲』と「自註」の『わが鎮魂』に分かれている。『わが鎮魂』は詩がどんなプレテクストに基づいて書かれたのかを明らかにした註である。『わが鎮魂』は『わが出雲』の入沢自身による解題でもある。

自註『わが鎮魂』で入沢は、「現実の出雲」は「私の意識にとって一種の大切な「地獄」」であり、『わが出雲』の執筆は「一種の「地獄下り」の体験」だったと書いている。また入沢家は元々「中国四県の県境にほど近い伯耆国西南部の山の中」にあったが、「私自身は、さる事情があって、出雲国の松江市で生まれ、半ば他処者、半ば土地っ子として十七歳までここで育った」と回想している。

入沢は自己について余り語らない詩人だが、十二歳の時に母親を亡くし、次いで姉を亡くしたことが他のエセーや詩篇からわかる。作家の実人生と作品の関係は慎重に検討されるべきだが、出雲で過ごした幼少期の体験が、入沢の激しい現実世界への不信感を育んだのだと考えて良い。

ただ『わが出雲・わが鎮魂』の試みだけで入沢の「地獄下り」が終わったわけではない。それは「地獄下り」の序章に過ぎなかったと言える。『わが出雲』では現実世界と作品世界とは別の、第三のベクトルが表現された。しかしその全貌は明らかになっていない。第三のベクトルの探求・開示がなされなければ、入沢のいわゆる「地獄下り」は完結しないのである。(続く)

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■